- Portada

- Volume 78 (2025)

- Protéger les fourmis rousses des bois en Belgique : défis et initiatives

Vista(s): 347 (8 ULiège)

Descargar(s): 99 (1 ULiège)

Protéger les fourmis rousses des bois en Belgique : défis et initiatives

Documento adjunto(s)

Version PDF originaleRésumé

Les fourmis rousses des bois figurent parmi les insectes les plus connus et remarquables de Belgique, notamment grâce à leurs imposants dômes, bien visibles dans les forêts et les landes. Répandues dans l’hémisphère nord, elles jouent un rôle écologique essentiel en structurant des interactions complexes avec une multitude d’autres organismes dits « myrmécophiles », dont certaines espèces rares qui dépendent strictement de leur présence. Cependant, leur mode de vie reste encore largement méconnu, et elles reçoivent trop peu d’attention en matière de conservation. À l’échelle européenne, ces fourmis sont confrontées à des pressions multiples et croissantes qui menacent leur survie. Bien qu’elles demeurent encore abondantes dans plusieurs zones de leur aire de répartition, des déclins régionaux préoccupants ont été observés. À travers cet article, nous souhaitons mettre en lumière l’importance de la science participative pour améliorer la compréhension de la distribution des fourmis rousses des bois en Belgique et proposer des recommandations concrètes afin d’assurer leur protection ainsi que celle de la riche biodiversité qui en dépend.

Abstract

Wood ants are among the most well-known and remarkable insects in Belgium, thanks in part to their prominent domes, which are highly visible in forests and heathlands. Widespread across the northern hemisphere, they play a crucial ecological role by structuring complex interactions with numerous other organisms, referred to as « myrmecophiles », including some rare species that are strictly dependent on their presence. However, their lifestyle remains largely understudied, and they receive insufficient attention in conservation efforts. At the European scale, wood ants face multiple and growing pressures that threaten their survival. Although they remain abundant in several parts of their range, regional declines have been observed. Through this article, we aim to highlight the importance of citizen science in improving our understanding of the distribution of wood ants in Belgium and we propose concrete recommendations to ensure their protection, along with the rich biodiversity that depends on them.

Reçu le 5 juin 2025, accepté le 23 juillet 2025, mis en ligne le 11 août 2025.

Cet article est distribué suivant les termes et les conditions de la licence CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr)

HISTORIQUE ET PROTECTION INTERNATIONALE DES FOURMIS ROUSSES DES BOIS

1La protection des fourmis rousses des bois (Formica rufa s. str.) remonte à plusieurs décennies. Dès 1965, le Conseil de l'Europe avait souligné leur rôle essentiel dans la lutte contre les insectes nuisibles aux forêts et recommandé aux États membres d’adopter des lois spécifiques pour les préserver. Dans les années 1980, elles figuraient déjà parmi les espèces vulnérables nécessitant une attention particulière (Wells et al., 1983). Cependant, en 2022, plus de 50 ans après les premières initiatives, des experts ont confirmé l’absence d’un cadre législatif harmonisé en comparant la position des fourmis rousses sur les listes rouges internationales, européennes et nationales, et en examinant la diversité des régimes juridiques en vigueur dans les différents pays (Balzani et al., 2022).

2Il est important de distinguer les listes rouges — telles que celle de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) — des statuts de protection légaux. Les listes rouges évaluent le risque d’extinction d’une espèce sur base de critères scientifiques, mais elles ne confèrent pas de protection juridique directe. Ainsi, la liste rouge mondiale de l’UICN classe les fourmis rousses des bois comme « Quasi menacées », mais seules six des dix espèces connues ont été évaluées à ce jour. En revanche, la liste rouge européenne, à ce jour, ne mentionne aucune espèce de fourmis, y compris les fourmis rousses des bois (European Commission, 2025).

3À ces constats s’ajoute une grande hétérogénéité des statuts de protection légaux à l’échelle nationale. En Suisse, les fourmis rousses des bois ont été les premiers insectes à être placés sous protection, en 1966. En Autriche, toutes les espèces de fourmis rousses des bois sont considérées comme faisant partie de la « faune sauvage » et bénéficient de ce fait d’une protection globale. En Pologne et en Estonie, seules certaines espèces sont protégées. En Hongrie, une valeur monétaire est attribuée aux nids, et toute perturbation entraîne une amende proportionnelle. Cette mosaïque de régimes juridiques contraste avec les engagements pris par de nombreux États dans le cadre d’accords internationaux comme la Convention de Berne (1979), qui prévoit une protection stricte pour les espèces inscrites à son annexe II — dont certaines fourmis rousses des bois pourraient relever selon leur statut écologique ou leur vulnérabilité.

4Cette diversité de réglementations peut donc non seulement engendrer des incohérences, mais aussi compromettre l’efficacité des actions de conservation. Par exemple, le déplacement des nids, une méthode parfois essentielle pour protéger les populations menacées, est bien mieux encadré et appliqué avec succès dans certains États, alors qu’il reste limité et peu efficace ailleurs (Sorvari, 2016).

5Au-delà des défis législatifs, l’importance des fourmis rousses des bois pour les écosystèmes justifie une attention accrue. Leurs grands nids durables en forme de dôme (Figure 1) créent un habitat pour une multitude d’organismes et influencent profondément les processus écologiques locaux, qu’ils soient abiotiques ou biotiques (Balzani et al., 2021). Ces fourmis sont d’ailleurs utilisées comme bio-indicateurs, témoins de la santé et de l’équilibre des écosystèmes environnants (Stockan & Robinson, 2016; Trigos-Peral et al., 2021).

6Cette combinaison d’un cadre juridique fragmenté et d’une importance écologique cruciale souligne l’urgence de mettre en place une approche harmonisée et cohérente à l’échelle européenne pour garantir la conservation de ces espèces emblématiques et leur rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes.

Figure 1 : Nid de la fourmi rousse des bois Formica polyctena dans les landes du sud de Bruges. (© Jens Zarka)

ET EN BELGIQUE ?

7En Belgique, deux espèces de fourmis rousses des bois, Formica rufa Linnaeus, 1761 et Formica polyctena Förster, 1850, bénéficient d'une protection légale depuis 1980 grâce à un arrêté royal (Moniteur belge, 22 septembre 1980, annexe de l'article 1). Cette inclusion fait partie d'une liste très restreinte d’insectes dotés d'un statut juridique. Toutefois, face au déclin constaté de ces espèces dans certaines régions, ainsi que d’autres insectes, il est vite apparu qu'un cadre législatif plus cohérent et détaillé était nécessaire pour garantir une protection efficace de la faune et de la flore.

8En réponse à ces enjeux, les gouvernements flamand et wallon ont adopté en 2009 des arrêtés spécifiques relatifs à la protection des espèces. Ces textes élargissent la liste des fourmis rousses des bois protégées : en Flandre, trois espèces (F. polyctena, F. rufa et Formica. pratensis Retzius, 1783) sont concernées, tandis qu’en Wallonie, seules F. polyctena et F. rufa sont couvertes. À Bruxelles, la législation est encore plus restrictive, ne protégeant qu’une seule espèce : F. polyctena.

9Cette disparité législative pourrait sembler justifiable si les espèces non protégées étaient absentes des régions concernées, mais ce n’est pas le cas. Les trois espèces protégées en Flandre sont également présentes en Wallonie, et F. rufa, en plus de F. polyctena, se trouve à Bruxelles. En outre, en 2009, une quatrième espèce de fourmi rousse, Fornica. truncorum Fabricius, 1804, a été découverte à Ouren, en Wallonie (Wegnez et al., 2010). Malheureusement, cette espèce semble désormais disparue du territoire belge. Des recherches menées en 2021, 2022 et 2023 sur son site de découverte initial et dans ses environs n’ont pas permis de la retrouver (communication personnelle de W. Dekoninck), illustrant une fois de plus l'importance d'une protection renforcée des fourmis rousses des bois.

DÉFIS TAXONOMIQUES

10Pour établir un cadre efficace de protection des fourmis rousses des bois, il est essentiel de connaître précisément la distribution et l’abondance des espèces. En Europe, la taxonomie des dix espèces décrites (Stockan et al., 2016; Seifert, 2021) est complexe et les difficultés d’identification posent d’importants défis. Certaines espèces ne peuvent en effet être déterminées que par des analyses moléculaires (Bernasconi et al., 2010), et la présence d’espèces cryptiques, telles que Formica helvetica Seifert, 2021, ajoute un niveau de complexité supplémentaire (Bernasconi et al., 2011; Seifert, 1996, 2021). Par ailleurs, l’hybridation fréquente entre certaines espèces (Beresford et al., 2017; Seifert et al., 2010) complique encore davantage l’évaluation de leur distribution et de la taille des populations.

11En Wallonie, les données de distribution disponibles sont extrêmement limitées, et en Flandre, bien que plus nombreuses, elles restent insuffisantes pour estimer la santé des populations. Par exemple, dans les années 1990, de nombreuses populations observées au nord du pays n’ont pas pu être clairement identifiées : étaient-elles composées de Formica polyctena, de Formica rufa ou de leurs hybrides ? Aucun échantillon n’a été prélevé à l’époque, laissant ces questions sans réponse. Les recensements de cette période se limitaient à compter les nids de « fourmis rousses des bois » sans différencier les espèces.

12L’état des populations de fourmis rousses est par ailleurs dynamique, comme le montrent les exemples récents. En 2010, la forêt de Beisbroek, près de Bruges, et la Kustlaan, à De Haan, abritaient des populations mêlant F. rufa et F. polyctena (Parmentier, 2010). Aujourd’hui, la situation a changé : F. rufa a presque complètement disparu de ces zones, tandis que F. polyctena s’y maintient encore relativement bien.

ORGANISATION SOCIALE

13Les fourmis rousses des bois présentent une remarquable diversité sociale. Leurs nids peuvent être monogynes (abritant une seule reine) ou polygynes (accueillant plusieurs reines, parfois en très grand nombre) (Sundström et al., 2005). En parallèle, les nids se classent en deux catégories selon leur structure : monodomes (un seul dôme) ou polydomes (plusieurs dômes interconnectés) (Ellis & Robinson, 2014).

14Ces caractéristiques sociales sont directement liées aux stratégies de fondation (Ellis & Robinson, 2014). Dans les sociétés monogynes, les jeunes reines quittent leur nid d’origine lors du vol nuptial pour fonder seules un nouveau nid (Bourke & Franks, 1995). Ce processus, qualifié de « fondation indépendante », inclut une phase parasitaire temporaire. La jeune reine, une fois fécondée, pénètre dans un nid d'une espèce de « fourmi servante » (Serviformica), souvent la Fourmi noire des bois (F. fusca). Elle élimine la reine en place et exploite les ouvrières existantes pour élever sa première génération. En quelques mois, les ouvrières issues de sa descendance remplacent celles de l’espèce hôte, marquant la fin de la phase parasitaire. Dans les sociétés polygynes, en revanche, la fondation repose principalement sur le bouturage : une partie des ouvrières et des reines disperse depuis un nid existant vers un emplacement voisin pour y établir un nouveau nid (Bourke & Franks, 1995). Cette stratégie, appelée « fondation dépendante », est favorisée par le comportement des jeunes reines fécondées, qui restent souvent dans leur nid d’origine pendant et après l’accouplement. Grâce à ce mécanisme, une population polygynique et polydomique peut subsister dans une zone donnée pendant de longues périodes. Par exemple, une population de F. polyctena est documentée dans la forêt de Schilde (Flandre) depuis le début du XXème siècle.

15Ces différences sociales influencent donc significativement les chances de survie locale. Les nids monogynes et monodomes sont généralement les plus vulnérables, notamment en raison de leur dépendance à une unique reine (Dekoninck et al., 2010). A l’inverse, les nids polygynes et polydomes bénéficient d’une meilleure résilience face à la perte de reines, car elles disposent d’une « réserve » biologique (Ellis & Robinson, 2014).

POURQUOI PROTÉGER LES FOURMIS ROUSSES DES BOIS ?

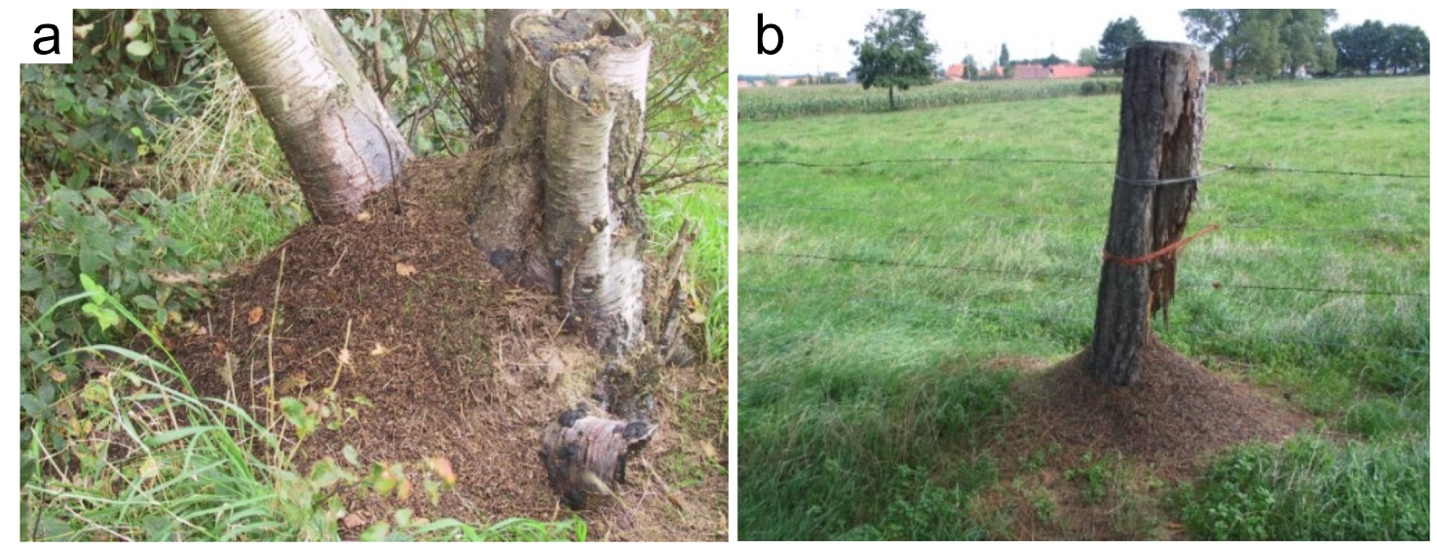

16Les fourmis rousses des bois sont largement reconnues pour leur rôle important dans les écosystèmes. En tant que prédatrices dominantes, elles occupent une place centrale dans les réseaux trophiques (Parmentier et al., 2023). Elles contribuent également à la minéralisation des sols et à la redistribution des nutriments, leurs nids agissant comme de véritables îlots écologiques enrichis, favorisant une végétation spécifique autour des dômes actifs comme abandonnés (Beattie & Culver, 1977; Stockan & Robinson, 2016). Par ailleurs, ces fourmis apportent des bénéfices directs à l’homme en régulant les populations d’insectes nuisibles pour la sylviculture ainsi que de vecteurs de maladies comme les tiques (Zingg et al., 2018; Trigos-Peral et al., 2021). Leur apparence reconnaissable, leurs grands dômes et leur mode de vie fascinant font en outre des fourmis rousses des bois un sujet privilégié pour l’éducation à la nature.

17Il est cependant moins connu que les nids des fourmis rousses des bois abritent une riche communauté d’espèces dites « myrmécophiles », des invertébrés spécialisés coexistant avec les fourmis. Bien que leurs nids soient souvent perçus comme des forteresses imprenables, de nombreuses espèces myrmécophiles ont développé des stratégies comportementales et chimiques pour y pénétrer ou vivre dans leur environnement immédiat. En Europe, environ 130 espèces d’invertébrés cohabitent avec les fourmis rousses des bois, dont une trentaine sont fréquemment observées en Flandre (Parmentier et al., 2014; Parmentier, 2016). Cependant, un inventaire exhaustif reste à établir en Flandre, et tout reste à faire à Bruxelles et en Wallonie.

18Si la plupart des espèces myrmécophiles nécessitent l’ouverture du nid pour être observées, certaines sont visibles en dehors des dômes. C’est le cas du coléoptère Clytra quadripunctata (Figure 2), communément appelé « clytre à quatre points ». Les larves de ce coléoptère, parasites redoutables, se développent en profondeur dans les nids des fourmis des bois pendant environ deux ans, protégées par un cocon solide de forme tubulaire caractéristique (Figure 2), avant de se métamorphoser en adultes. Ces derniers quittent les nids à la fin du printemps pour se reproduire. Les femelles pondent leurs œufs à proximité des nids, généralement sur la végétation basse. On ignore encore si les œufs sont transportés par les fourmis ou si les larves atteignent le nid par leurs propres moyens. Une autre espèce notable est la coccinelle des fourmilières (Coccinella magnifica) (Figure 3), qui ressemble à la coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata) mais dont le mode de vie est étroitement lié à celui des fourmis rousses des bois. Se nourrissant de pucerons « élevés » par les fourmis à proximité de leurs nids, ces coccinelles sont souvent observées sur les sentiers de fourmis ou grimpant aux arbres pour capturer leur proie. Un troisième exemple concerne une espèce de fourmis, Formicoxenus nitidulus (Figure 4). Cette espèce de petite taille, classée vulnérable en Europe dans la liste rouge de l’UICN, établit son propre nid dans celui des fourmis rousses des bois. Si cette fourmi passe le plus clair de son temps dans le dôme, elle peut être observée à la surface en période d’essaimage, aux mois d’août et de septembre. Longtemps considérée comme disparue ou extrêmement rare en Belgique, des recensements récents ont permis d’en découvrir plusieurs populations, majoritairement en Wallonie, dans la province de Liège (Wegnez et al., 2011). Ces exemples ne sont qu’un échantillon de la diversité des relations entre les fourmis rousses des bois et leurs espèces myrmécophiles associées (pour plus d’informations, voir Parmentier, 2025).

Figure 2 : Un myrmécophile caractéristique des nids de fourmis rousses des bois est le coléoptère Clytra quadripunctata, communément appelé « clytre à quatre points ».

Ses larves au cocon tubulaire vivent au cœur des nids, où elles se nourrissent notamment du couvain des fourmis. Les adultes de ce coléoptère se trouvent au printemps sur la végétation autour des dômes de fourmis des bois. (© Thomas Parmentier)

19L’habitat spécifique de ces espèces myrmécophiles les rend toutefois particulièrement vulnérables. La disparition d’un seul nid entraîne l’effondrement de toute une communauté associée. Certaines espèces, dites myrmécophiles obligatoires, sont incapables de compléter leur cycle de vie sans la présence des fourmis. Ces espèces devraient être inscrites, avec leurs hôtes, sur la Liste rouge de l’UICN. La protection de ces communautés serait facilitée si les fourmis rousses des bois étaient reconnues non seulement comme des espèces cibles, mais aussi comme des ingénieurs des écosystèmes, créant un habitat indispensable à de nombreuses autres espèces.

Figure 3 : Interaction entre la fourmi rousse des bois Formica pratensis et la coccinelle des fourmilières Coccinella magnifica.

Ce coléoptère vit exclusivement sur la végétation proche des nids de fourmis rousses des bois, où il chasse les pucerons. (© Thomas Parmentier)

Figure 4 : La fourmi Formicoxenus nitidulus est plus petite que son hôte du groupe Formica.

Elle établit son nid à l’intérieur de celui des fourmis rousses des bois et ne s’aventure à la surface du dôme qu’à la période d’essaimage, aux mois d’août et de septembre, période à privilégier pour l’observer. (© Thomas Parmentier)

QUELLES SONT LES PRINCIPALES MENACES POUR LES FOURMIS ROUSSES DES BOIS ?

20Les fourmis rousses des bois font face à de nombreuses menaces qui mettent en péril leur survie. Parmi ces pressions, la perte et la fragmentation de leur habitat occupent une place centrale (Sorvari & Hakkarainen, 2007). Ces processus favorisent la formation de petites populations isolées, où les nids se divisent fréquemment en dômes interdépendants composés de membres apparentés (système polydomique). Cette fragmentation entraîne une réduction de la diversité génétique et de la taille effective des populations, augmentant ainsi les risques de consanguinité et ses effets délétères (Van Wilgenburg et al., 2006).

21Ces fourmis dépendent principalement des arbres nourriciers situés à proximité de leurs nids pour récolter le miellat, une sécrétion sucrée produite par les pucerons, qui constitue entre 62 % et 94 % de leurs besoins alimentaires (Domish et al., 2016) (Figure 5). Bien que les proies jouent également un rôle important dans leur alimentation, les graines et la sève restent des sources mineures. En conséquence, les populations prospèrent dans des habitats riches en arbres nourriciers.

22Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, les fourmis rousses des bois ne vivent pas uniquement dans les forêts denses et ombragées (Vandegehuchte et al., 2017). Leurs nids nécessitent un ensoleillement partiel pour maintenir un microclimat favorable au développement des larves. Ainsi, on les trouve généralement en bordure de forêt, dans des espaces ouverts ou des landes parsemées d'arbres. Un ombrage excessif ou une colonisation végétale envahissante peut altérer cet équilibre, contraignant les nids à migrer vers des zones plus dégagées.

23L’eutrophisation, due aux dépôts d’azote et à l’utilisation de fertilisants, favorise la croissance de plantes comme les ronces (Rubus), le gaillet gratteron (Galium aparine), les orties (Urtica) et la fougère aigle (Pteridium aquilinum), qui peuvent envahir les nids. De plus, bien que cela reste à confirmer, l’eutrophisation pourrait modifier l’équilibre nutritionnel et la qualité du miellat, impactant directement les fourmis (Mabelis & Korczyńska, 2016).

24Pour maintenir la végétation ouverte, des herbivores sont souvent introduits dans les zones naturelles, mais leur présence peut provoquer des dommages en piétinant les nids ou en les utilisant comme latrines (Adriaens et al., 2005). Les machines utilisées pour les travaux de gestion représentent également une menace pour les nids. Une connaissance approfondie de la répartition des nids et, si nécessaire, l’installation de clôtures peuvent réduire ces risques. Les nids en bonne santé montrent une certaine robustesse face aux perturbations occasionnelles causées par l’homme ou les animaux sauvages, tels que le sanglier (Sus scrofa) ou le pic vert (Picus viridis). Cela dit, l’impact de ces perturbations dépend fortement de la période de l’année. En hiver, lorsque les ouvrières sont inactives, les dommages aux nids ne sont pas réparés, ce qui peut perturber le microclimat et affaiblir la société (Otto, 2005).

25Les métaux lourds représentent une autre menace majeure, car ils affectent négativement le comportement des ouvrières (réduction de l’agressivité envers les prédateurs) ainsi que leur fonctionnement, notamment leur réponse immunitaire (Sorvari, 2016). Les effets létaux et sublétaux des pesticides agricoles sur les fourmis rousses des bois n’ont pas encore été étudiés en détail, mais il est probable qu’ils contribuent à la disparition des nids. Par exemple, quatorze nids situés en bordure de forêt à Poperinge ont disparu après la pulvérisation d’un champ voisin (Loones et al., 2008). Des cas similaires ont été observés à l’étranger, souvent associés à l’utilisation de pesticides (Sorvari, 2016).

26Les changements climatiques constituent une autre source de stress potentielle. En hiver, les fourmis rousses des bois sont inactives et ne se nourrissent pas. Cependant, des températures hivernales plus élevées pourraient augmenter leur métabolisme et leur activité, ce qui risquerait d’affaiblir la société au printemps, voire d’entraîner une mortalité accrue. Une étude finlandaise a montré que les réserves lipidiques et le taux de survie des ouvrières diminuaient lorsqu’elles hibernaient à 7 °C au lieu de 1 °C (Sorvari et al., 2011). Par ailleurs, des précipitations excessives ou des périodes de sécheresse prolongées pourraient perturber le microclimat du nid, essentiel au développement des larves.

27Ces différentes sources de stress agissent souvent de manière concomitante et peuvent se renforcer mutuellement. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines populations s’effondrent plus rapidement que ne le prédisent les études basées sur des facteurs de stress individuels, comme cela a été observé à Duinbossen De Haan, en Flandre (communication personnelle de T. Parmentier & W. Dekoninck).

Figure 5 : Des ouvrières de la fourmi rousse des bois Formica polyctena prenant soin du puceron du chêne Lachnus roboris et collectant le miellat sucré qu'il excrète. (© Annick Henneman)

Figure 5 : Des ouvrières de la fourmi rousse des bois Formica polyctena prenant soin du puceron du chêne Lachnus roboris et collectant le miellat sucré qu'il excrète. (© Annick Henneman)

COMMENT PROTÉGER LES FOURMIS ROUSSES DES BOIS ?

28Les fourmis rousses des bois rencontrent d'importantes difficultés pour coloniser ou recoloniser de nouveaux territoires. La colonisation de nouveaux sites nécessite des vols nuptiaux risqués et la présence d’espèces hôtes sur place. De plus, les tentatives de prise de contrôle des nids hôtes échouent souvent (Chernenko et al., 2013). Ces fourmis ont également des exigences strictes en matière d’habitat. Pour préserver et, si possible, étendre leurs populations, il est crucial de prendre ces aspects en compte. Voici un ensemble de mesures basées sur des observations de terrain et des échanges avec des experts d’autres régions.

291. Préserver les sources alimentaires essentielles

30Les fourmis rousses des bois se nourrissent principalement de miellat récolté auprès de colonies de pucerons installées sur certains arbres nourriciers (Domish et al., 2016). Pour leur conservation, il est crucial de cartographier ces arbres, en particulier dans les landes. Ces arbres nourriciers peuvent être repérés en observant les fourmis qui circulent sur leurs troncs. Parmi les espèces couramment exploitées figurent le chêne pédonculé (Quercus robur), le bouleau (Betula sp.) et le mélèze (Larix decidua). Cependant, les fourmis peuvent également utiliser des espèces exotiques telles que le pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio), le peuplier blanc (Populus alba) et le chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra). Cela peut engendrer un conflit entre la gestion visant à éliminer ces espèces exotiques et les actions entreprises pour protéger les fourmis rousses des bois.

312. Planifier les abattages de manière raisonnée

32Il est essentiel d'adopter une approche réfléchie lors de l'abattage d'arbres dans les zones où vivent les fourmis rousses des bois. Il est également recommandé de favoriser un aménagement propice à leur survie dans les parcelles voisines. Pour minimiser les perturbations, il est préférable de réaliser les travaux de gestion à une distance suffisante des nids : au moins 25 mètres, idéalement 50. Cela permet d’éviter des interventions qui pourraient, même involontairement, compromettre les conditions favorables au maintien des nids. La gestion en taillis dans les lisières de forêt constitue une pratique bénéfique (Figure 6), à condition de procéder de manière progressive. Il est crucial de ne pas tout couper en une seule fois et de conserver des arbres nourriciers en tant qu'éléments structurants laissés sur pied, afin de préserver les ressources indispensables à ces fourmis.

333. Offrir des sites propices à l'installation des nids

34Il n’est souvent pas évident de comprendre pourquoi les fourmis rousses des bois choisissent un emplacement précis pour établir et maintenir leurs nids et populations. Il est préférable de leur laisser cette décision : si une parcelle voisine s’avère (ou devient) plus favorable que leur emplacement actuel, elles migreront naturellement. De nombreuses observations ont montré que le bois mort et les souches laissés sur place constituent fréquemment des bases idéales pour l’établissement de nouveaux nids (Figure 7). Ainsi, il est recommandé de disposer de grosses souches ou des amas de bois dans des zones jugées propices, telles que des terrains récemment dégagés ou défrichés, situés à proximité des nids existants. Ces emplacements pourraient favoriser l’installation ou la réinstallation de nids.

354. Maintenir une bonne luminosité

36Les dômes des fourmis rousses doivent être exposés à la lumière directe. Limitez, si nécessaire, l'envahissement par les graminées et les ronces. Si des travaux de gestion, tels que la fauche, doivent être réalisés à proximité immédiate des nids, assurez-vous que leur emplacement exact soit clairement identifié pour les intervenants.

37Les fourmis rousses des bois privilégient les zones plus ouvertes, comme les lisières forestières ou les abords des sentiers. Il est crucial de préserver ces espaces dégagés. Elles prospèrent dans des forêts offrant une structure variée avec des ouvertures dans la canopée, permettant à la lumière du soleil de pénétrer jusqu'au sol. En revanche, les forêts sombres à couvert fermé de hêtres (Fagus sylvatica) ou les végétations trop denses leur sont défavorables.

385. Réguler le pâturage

39Lorsque le pâturage est nécessaire dans des parcelles où vivent des fourmis rousses des bois, il est conseillé de clôturer les nids ou de limiter la pression de pâturage à un niveau modéré. En effet, il a été observé que, sous l’effet d’un pâturage intensif avec des chèvres, les dômes des fourmis sont parfois utilisés comme latrines (Adriaens et al., 2005). Une pression excessive de pâturage peut provoquer des perturbations fréquentes et importantes des nids, notamment par le piétinement.

406. Prévenir les perturbations humaines

41Protégez les nids contre les perturbations causées par les promeneurs curieux ou mal intentionnés. Installez des barrières ou prévoyez une distance de sécurité suffisante entre les chemins fréquentés et les nids.

427. Translocation en dernier recours

43Déplacez les nids uniquement si cela est absolument nécessaire, par exemple, lors de travaux incompatibles avec la conservation sur site. La translocation doit être réalisée par des experts et implique de transporter une grande quantité de sol et de matériau du nid, car la structure souterraine des nids est souvent plus importante que la partie visible. Préparez le site de destination en amont et effectuez les déplacements lorsque les fourmis sont peu actives, par exemple tôt le matin au printemps (5–10 °C). Assurez un suivi pendant 5 à 10 ans pour évaluer le succès de la translocation.

448. Rôle de la science participative

45Les gestionnaires forestiers et les responsables de la conservation jouent un rôle central dans la protection des fourmis rousses des bois. Bien que les réglementations soient utiles, elles doivent être complétées par des actions de terrain adaptées.

46Une étape clé consiste à mieux connaître leur répartition, et à comprendre comment et pourquoi leurs populations évoluent au fil du temps. Dans ce contexte, les initiatives de science participative jouent un rôle majeur, comme cela a déjà été démontré avec succès dans plusieurs pays (Sorvari 2021).

Figure 6 : Gestion en taillis de chêne rouge d'Amérique en bordure d'un peuplement de pins sylvestres à Beisbroek (Sint-Andries).

En 2003, sept dômes encore très actifs de la Fourmi rousse des bois Formica rufa étaient recensés. Cinq ans plus tard, suite à l'abandon de la gestion en taillis, ces dômes avaient disparu, victimes de la fermeture progressive de la lisière. (© Wouter Dekoninck)

Figure 7 : La présence de souches et de bois mort offre un emplacement idéal pour l’installation et la construction d’un nid de fourmis rousses des bois.

(a) Dôme de la fourmi rousse des bois Formica rufa dans la forêt de Sint-Sixtus à Westvleteren, établi au pied d’une souche d’arbre. (b) Dans le Meetjesland, un poteau de clôture a été utilisé comme base pour un nid de la même espèce. (© Wouter Dekoninck)

47Le projet européen MonitAnt (https://www.monitant.de/), auquel participe la Belgique, a récemment développé une application accessible à tous (https://www.monitant.de/how-to-participate/#app_abstract) pour encourager la cartographie citoyenne des nids de fourmis rousses des bois.

48Un événement MonitAnt a été lancé sur Observations (https://observation.org/events/Monitant/?)

49et iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/wood-ants-monitant-citizenscience-project).

50Nous invitons chaleureusement tous les passionnés de nature et les promeneurs, à utiliser ces outils pour signaler la localisation de nids de fourmis rousses des bois et ainsi enrichir nos connaissances tout en contribuant à la protection de ces organismes essentiels à nos écosystèmes.

Bibliographie

Adriaens T., Dekoninck W. & Zwaenepoel A. 2005. Kwesties uit het veld: Geitenbegrazing in Schobbejackshoogte. Natuur.focus 4(4), p. 137-138.

Balzani P., Masoni A., Venturi S., Frizzi F., Bambi M., Fani R. et al., 2021. CO2 biogeochemical investigation and microbial characterization of red wood ant mounds in a Southern Europe montane forest. Soil Biology and Biochemistry. 166, 108536.

Balzani P., Dekoninck W., Feldhaar H., Freitag A., Frizzi F., Frouz J. et al., 2022. Challenges and a call to action for protecting European red wood ants. Conservation Biology e13959, p. 1-7.

Beattie A.J. & Culver D.C. 1977. Effects of the mound nests of the ant Formica obscuripes on the surrounding vegetation. American Midland Naturalist, p. 390-399.

Beresford J., Elias M., Pluckrose L., Sundstrãm L., Butlin R.K., Pamilo P. et al., 2017. Widespread hybridization within mound-building wood ants in Southern Finland results in cytonuclear mismatches and potential for sex-specific hybrid breakdown. Molecular Ecology. 26, p. 4013–4026.

Bernasconi C., Pamilo P. & Cherix D. 2010. Molecular markers allow sibling species identification in red wood ants Formica rufa group. Systematic Entomology. 35, p. 243–249.

Bernasconi C., Cherix D., Seifert B. & Pamilo P. 2011. Molecular taxonomy of the Formica rufa group (red wood ants): A new cryptic species in the Swiss Alps. Myrmecological News. 14, p. 37–47.

Bourke A. F. & Franks N. R. 1995. Social evolution in ants. Princeton University Press, Princeton, 550 p.

Chernenko A., Vidal-Garcia M., Helanterä H. & Sundström L. 2013. Colony take-over and brood survival in temporary social parasites of the ant genus Formica. Behavioral Ecology and Sociobiology. 67, p. 727-735.

Dekoninck W., Hendrickx F., Grootaert P. & Maelfait J.-P. 2010. Present conservation status of red wood ants in north-western Belgium: Worse than previously, but not a lost cause. European Journal of Entomology. 107(2), p. 209-218.

Domish T., Risch A.C. & Robinson E.H. 2016. Wood ant foraging and mutualism with aphids. In Stockan & Robinson (éd.), Wood ant ecology and conservation. 145–176. Cambridge University Press, Cambridge.

Ellis, S., & Robinson, E. J. H. 2014. Polydomy in red wood ants. Insectes Sociaux, 61, p. 111-122.

European Comission, 2025. The European Red List of Threatened Species, https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/european-red-list-threatened-species_en, (02/06/2025)

Loones J., Maelfait J.-P., Van Rhijn J., Dekoninck W. & Adriaens T. 2008. De rode bosmier in Vlaanderen: voorkomen, bedreigingen en herstelmaatregelen aan de hand van een detailstudie in de Sixtusbossen (Poperinge-Vleteren). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 2008(1).

Mabelis A.A. & Korczyńska J. 2016. Long-term impact of agriculture on the survival of wood ants of the Formica rufa group. Journal of insect conservation. 20, p. 621-628.

Otto D. 2005. Die Roten Waldameisen. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 192 p.

Parmentier T. 2010. Voedselecologie en taakverdeling bij de werksters van Formica rufa. Thèse de Master en Biologie, UGENT, 128 p.

Parmentier T. 2016. Conflict and cooperation between ants and ant-associated arthropods. Thèse de doctorat en Biologie, KuLeuven, 268 p.

Parmentier T., 2025. Personal website. https://www.thomasparmentier.com/, (02/06/2025)

Parmentier T., Dekoninck W. & Wenseleers T. 2014. A highly diverse microcosm in a hostile world: a review on the associates of red wood ants (Formica rufa group). Insectes Sociaux 61(3), p. 229-237.

Parmentier T., Boeckx P., Bonte D. & De Laender F. 2023. You are what your host eats: The trophic structure and food chain length of a symbiont community are coupled with the plastic diet of the host ant. Journal of Animal Ecology. 92(10), p. 2028-38.

Seifert B. 1996. Formica paralugubris nov. spec.—A sympatric sibling species of Formica lugubris from the western Alps. Reichenbachia, 31, p. 193–201.

Seifert B. 2021. A taxonomic revision of the Palaearctic members of the Formica rufa group. The famous mound-building red wood ants. Myrmecological News. 33, p. 133–179

Seifert B., Kulmuni J. & Pamilo P. 2010. Independent hybrid populations of Formica polyctena x rufa wood ants abound under conditions of forest fragmentation. Evolutionary Ecology. 24, p. 1219–1237.

Sorvari J. 2016. Threats, conservation and management. In Stockan & Robinson (éd.), Wood ant ecology and conservation. 264–286. Cambridge University Press, Cambridge.

Sorvari J. & Hakkarainen H. 2007. Wood ants are wood ants: deforestation causes population declines in the polydomous wood ant Formica aquilonia. Ecological Entomology, 32(6).

Sorvari J., Haatanen M.K. & Vesterlund S.R. 2011. Combined effects of overwintering temperature and habitat degradation on the survival of boreal wood ant. Journal of Insect Conservation. 15, p. 727–731.

Stockan J. & Robinson E.J. 2016. Wood ant ecology and conservation. Cambridge University Press, Cambridge, 304 p.

Stockan J., Robinson E.J., Trager J.C., Yao I. & Seifert B. 2016. Introducing wood ants: Evolution, phylogeny, identification and distribution. In Stockan & Robinson (éd.), Wood ant ecology and conservation. 1–36. Cambridge University Press, Cambridge.

Sundström L., Seppä P. & Pamilo P. 2005. Genetic population structure and dispersal patterns in Formica ants—a review. Annales Zoologici Fennici, 42, p. 163-177.

Trigos-Peral G., Juhász O., Kiss P.J., Módra G., Teneyer A. & Maák I. 2021. Wood ants as biological control of the forest pest beetles Ips spp. Scientific Reports. 11, 17931.

Vandegehuchte M. L., Wermelinger B., Fraefel M., Baltensweiler A., Düggelin C., Brändli U. B., ... & Risch A. C. (2017). Distribution and habitat requirements of red wood ants in Switzerland: Implications for conservation. Biological Conservation, 212, p. 366-375.

Van Wilgenburg E., Driessen G., & Beukeboom L. W. 2006. Single locus complementary sex determination in Hymenoptera: an" unintelligent" design? Frontiers in Zoology, 3, p. 1-15.

Wegnez P., Ignace D., De Greef S. & Durieux G. 2010. Formica truncorum, une nouvelle espèce pour la myrmécofaune belge. Bulletin SRBE/KBVE, 146, p. 15-18.

Wegnez P., De Greef S., Degache C., Ignace D., Dekoninck W. 2011. Observations récentes de la fourmi Formicoxenus nitidulus (NYLANDER, 1846) en Belgique et en France (Hyménoptère Formicidae). Bulletin SRBE/KBVE, 147, p. 20-27.

Wells S.M., Pyle R.M. & Collins N.M. 1983. The IUCN Invertebrate Red Data Book. IUCN, Gland, 632 p.

Zingg S., Dolle P., Voordouw M.J. & Kern M. 2018. The negative effect of wood ant presence on tick abundance. Parasites & vectors. 11, p. 1-9.

(37 Réf.)