Visualisation(s): 326 (4 ULiège)

Téléchargement(s): 47 (0 ULiège)

Regarder comme une fille

Jeanne d’Arc au cinéma, une histoire de révolte & de regards

Table des matières

Ne voyez-vous pas que c’est Dieu que vous outragez avec votre entêtement ?

C.T. Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc

1Personnage emblématique de la culture occidentale, Jeanne d’Arc a traversé les siècles et les frontières en laissant dans son sillage une multitude de traces, fantomatiques ou fantasmées. Elle a, à ce titre, connu diverses récupérations politiques douteuses et une littérature abondante, tant de nature purement documentaire que fictionnelle (de Christine de Pizan à Marc Graciano, en passant par Nathalie Quintane et Jules Michelet), qui ont contribué à l’enfermer au cœur d’un mythe-forteresse : Jeanne est l’épée plantée dans le rocher à laquelle tous les preux veulent s’essayer. Elle est aujourd’hui ce que les mots et les images ont fait d’elle, puisqu’en dépit de l’absence de représentations d’époque tangibles, elle n’a pas manqué de susciter un déferlement de peintures, de films et de dessins — preuve supplémentaire, s’il était encore besoin de le démontrer, que l’image des femmes leur échappe depuis des siècles. Au cinéma, les portraits de Jeanne d’Arc sont particulièrement nombreux. Pour autant, est-elle sujet ou objet de ces différentes représentations filmiques, entrelaçant discours et postures ? Les films les plus populaires qui la mettent en scène sur la période 1916–2019 tracent les contours d’une figure ambiguë, constituée des regards qui la capturent autant que de ceux qu’elle renvoie aux spectateurices. Couplée à la critique du male gaze (issue des études de genre), l’analyse esthétique permettra d’explorer les différents costumes — au sens propre comme figuré — endossés par Jeanne d’Arc au cours de sa vie sur les écrans.

2Dans la majorité des grosses productions cinématographiques, les femmes emplissent l’espace et s’y meuvent différemment des hommes, entravées par un système de représentation qui fait d’elles des spectacles plutôt que des sujets dont les spectateurices percevraient l’expérience individuelle. C’est ce que la chercheuse et critique britannique Laura Mulvey1 définit comme le regard masculin (male gaze). Car, au même titre que le scénario, les images sont porteuses d’un discours et le langage cinématographique participe à définir la place des personnages dans le récit : la composition visuelle de l’image et sa durée constituent des caractéristiques déterminantes pour aborder la question de la place accordée aux femmes (et donc aux saintes, dans le cas qui nous occupe) dans le discours dominant (comprendre : hétéro-patriarcal blanc). Un discours dont participent assurément ces films aujourd’hui présentés comme « classiques », vus par des milliers de spectateurices et réalisés par des cinéastes bénéficiant d’une reconnaissance publique et critique notoire.

3Outre la question du regard masculin qui possiblement la capture, une autre question se pose concernant Jeanne d’Arc et ses représentations. Jeanne est-elle une femme au sens hétéronormé ? Dans un ouvrage de 2020 paru aux éditions Arkhê, l’historien Clovis Maillet pose le caractère essentiellement fluide de son genre : présentée comme « guerrière transgenre » depuis les années 1990 et la publication de l’ouvrage militant de Leslie Feinberg, Transgender warriors2, Jeanne d’Arc « inquiétait la foule qui hésitait parfois à la désigner homme ou femme, bien qu’elle-même ne semble jamais avoir entretenu l’ambiguïté3 ». L’allure masculine empruntée par celle qui se faisait appeler « la Pucelle » a été maintes fois justifiée par l’argument de nécessité : « Une femme peut revêtir le costume d’homme en cas de nécessité : si elle n’a rien d’autre, pour voyager, se cacher de l’ennemi, échapper au viol4. » Clovis Maillet rappelle cependant que Jeanne a adopté le vêtement et la coiffure d’homme bien avant le combat, qui les justifiait, et les a conservés jusqu’à sa mort — raison de sa condamnation pour relapse, c’est-à-dire pour récidive dans l’hérésie. La masculinisation de Jeanne est un thème central dans nombre de films la concernant et qui tous, ou presque, invoquent la requête divine ou la protection (s’habiller en homme pour ne plus être perçue femme et, ainsi, échapper aux violences sexuelles) pour justifier cet acte — hautement répréhensible dans le contexte de l’époque. Cet argument a pour corollaire de nier tout goût possible pour l’apparence masculine que Jeanne eût pu avoir. Et si pendant longtemps, comme le souligne Maillet, le genre de Jeanne d’Arc n’a pas été interrogé et son costume relégué à l’accessoire, nombreux sont les films qui ont pris le parti de faire de ce costume un élément central du scénario, menant à des scènes stéréotypées qui ont tout du makeover5 à l’envers : non pas une féminisation mais une masculinisation du personnage. La question de l’apparence est évidemment primordiale dans l’industrie cinématographique et, de la même manière que Michelet ne pouvait penser le vêtement masculin de Jeanne que comme une protection destinée à « préserver son corps de belle femme6 », certains cinéastes sont parvenus à insuffler à Jeanne d’Arc un caractère désirable qui fait désormais partie intégrante du personnage. On le verra, DeMille, Preminger, Flemming et Besson se sont inscrits dans cette veine avec plus ou moins d’implication et d’originalité.

Jeanne et les autres : plafond de verre & sainteté à l’écran

Jeanne, soumettez-vous. Vous seule pouvez vous sauver. Il est temps encore.

R. Bresson, Procès de Jeanne d’Arc.

4Lorsque l’on effectue des recherches sur la représentation des saintes au cinéma, on bute rapidement sur ce fait : Jeanne d’Arc, en dépit de sa canonisation tardive (1920), est la seule à accéder au grand écran avec un tel retentissement. La seule autre femme sainte à bénéficier de plusieurs films à son nom est la Vierge Marie, mais elle apparaît usuellement comme le personnage secondaire de sa propre histoire. Jeanne, quant à elle, jouit d’une quantité phénoménale de films à son nom, qui n’en finit pas de s’étoffer : du Domrémy des Frères Lumière (1899) au Jeanne de Bruno Dumont (2019), en passant par La Passion de Jeanne d’Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928), Procès de Jeanne d’Arc (Robert Bresson, 1962), Jeanne d’Arc (Luc Besson, 1999) et quantité de téléfilms, ce sont plus d’une trentaine de cinéastes qui se sont essayés à représenter la pucelle d’Orléans. Pourquoi elle et pas une autre ?

5Une réponse possible se trouve dans le fait que, contrairement aux autres saintes, Jeanne d’Arc bouleverse les attentes liées au genre qui lui a été assigné à la naissance et fait « œuvre d’homme » : se proclamer chef(fe) de guerre, porter les armes et conduire une armée. Si les films sur les saintes (la Vierge en particulier) existent, aucun cinéaste de renommée internationale ne s’est emparé de la vie de Marie et n’a produit, sur ce sujet, de grande fresque inscrite au panthéon des plus grands films de tous les temps (ex. : La Passion de Jeanne d’Arc, de Dreyer, est classé 21e par Sight & Sound en 2022). Jeanne, devenue soldat, accède au spectaculaire habituellement réservé au sexus perfectior (« sexe parfait », qui désigne le genre masculin) et autorise ainsi les cinéastes à mettre en scène tout un attirail guerrier typiquement viril. Jeanne « n’est pas comme les autres femmes » : c’est le grand thème du film d’Otto Preminger (Saint Joan, 1957). Dans ce film plus comédique porté par Jean Seberg, actrice phare de la Nouvelle Vague française, Jeanne est insolente et effrontée, rebelle, orgueilleuse. Elle sourit sans interruption dans la première partie du film, moqueuse ou ravie, présentée comme une enfant têtue que renforcent ses attitudes défiantes et la petite stature de l’actrice. Jeanne accède à l’univers des hommes, qui tous s’accordent sur ce fait : elle n’est pas une femme comme les autres. Cette caractéristique est formulée tant dans les dialogues que dans le régime filmique attribué à son corps :

— La religion, c’est pour les femmes. Êtes-vous femme ou soldat ?

— Je suis un soldat. Je ne veux pas qu’on me traite en femme. Je ne m’habille pas en femme. Je n’aime rien de ce qu’elles aiment, elles rêvent d’amants, d’argent… Je rêve de mener une charge de canon !

— Vous êtes amoureuse de la guerre.

— Non, paraît-il, de la religion !

6En matière d’image, pas de traitement de faveur pour la Pucelle, elle est ici filmée de la même manière que les hommes : la caméra de Preminger suit les mouvements des acteurices, les anticipe légèrement, réserve la contre-plongée aux personnages qui parlent, etc. Le réalisateur a l’élégance de faire correspondre le discours de l’image avec celui porté par le scénario, ce qui n’est pas le cas de tout le monde, on le verra plus loin.

7Abandonnant (et méprisant, dans le cas de la Jeanne incarnée par Jean Seberg) le statut autant que les activités réservées aux femmes (qui, pour la plupart, sont consignées dans un espace fermé : coudre, cuisiner, filer la laine, etc.) avec l’habit qui définit ce genre, Jeanne n’est ni une femme comme les autres (= faible et frivole), ni une sainte comme les autres (= douce et raisonnable). De manière particulièrement explicite dans le film de Preminger, mais commune à la plupart des productions, Jeanne d’Arc se construit en opposition à la féminité exacerbée que représente la Vierge Marie. Car Marie n’existe bien souvent qu’en soutien à la présence/naissance du Christ, même lorsqu’elle fait figure de rôle principal : dans le drame historique de Roberto Rossellini (Le Messie, 1975), une Marie très jeune au visage sans expression (si ce n’est celle de la douleur) n’apparaît dans le cadre qu’en compagnie de son fils, privée d’espace personnel dans lequel déployer son individualité. Les affiches des différents films qui mettent en scène la figure mariale ne disent pas autre chose : si l’avant-plan n’est pas occupé par Jésus, c’est parce qu’il se trouve, bébé, dans les bras de sa mère dont le visage est tourné vers lui. Une exception notable est toutefois à soulever : bien qu’il réinvente parfois la roue, The Nativity story (Catherine Hardwicke, 2006) a le mérite de placer Marie au centre du propos autant que de l’image. Suivant Marie depuis la fin de l’enfance, le film prend à rebrousse-poil les habitudes du genre en laissant Joseph et le Christ en arrière-plan pour se concentrer sur l’expérience mariale et va jusqu’à développer l’amitié qu’entretient Marie avec sa cousine Élisabeth, qui l’accueille et l’accompagne dans sa grossesse — un peu plus et on passerait presque le test de Bechdel7. Et si Hardwicke n’adopte pas directement le point de vue de Marie (ni plan subjectif, ni voix off autodiégétique ne le laissent entendre), l’image est polarisée en fonction de son corps : évoluant dans un format qui se rapproche du cinémascope, Marie constitue le point de fuite de l’image ou occupe l’avant-plan, orientant ainsi le regard des spectateurices selon l’axe dessiné par sa figure.

8Au-delà de ces innovations esthétiques, Marie demeure cependant fidèle à elle-même : douce et résignée, elle fait face aux obstacles avec détermination et sacrifie son libre-arbitre pour le bien d’autrui et la volonté divine. À cet égard, la représentation de Jeanne d’Arc par Rossellini (Jeanne au bûcher, 1954) présente de grandes similitudes avec celle de la Vierge, en ce qu’elle a tout d’une sainte classique : douce et vertueuse, incorruptible, Jeanne souffre le sourire aux lèvres, s’en allant joyeusement « brûler comme un grand cierge » pour retrouver son Dieu, illustrant par là un poncif particulièrement éculé (et donc adoré) de l’image que se fait le patriarcat des femmes : souffrir en restant belle, subir le martyre sans se plaindre (et, tant qu’on y est : dire « merci ! », comme en témoigne le téléfilm de Christian Duguay, 1999).

9Jeanne au bûcher est un film relativement insignifiant, mais il se démarque cependant dans la mesure où il penche plutôt vers la comédie musicale que vers le drame historique : très théâtrale, la singularité de Jeanne s’y marque à travers les décors. Droite et pure, filmée en contre-plongée, Jeanne en longue robe blanche se détache sur un fond noir seulement percé de quelques points blancs (les étoiles), là où ses détracteurs évoluent dans des tableaux maniéristes inondés de lumières aux couleurs vives, agglutinés en une grosse foule criarde et burlesque. L’autre spécificité de ce film est que Jeanne s’y trouve en position de spectatrice plutôt que d’actrice, une caractéristique qu’elle partage également avec la Marie de Rossellini, suggérant que l’ambiguïté de Jeanne, ici une sainte (presque) comme les autres, se dilue quelque peu avec le temps.

Jeanne et ses hormones : hystérie & double standard

10En dépit du caractère exceptionnel (entendre : soit divin, soit viril) de Jeanne d’Arc, force est de constater que tous les cinéastes n’ont pas profité de sa propension à transcender les genres (son caractère transgenre au sens feinbergien employé par Clovis Maillet : « entre les genres ») pour filmer de longues scènes de batailles spectaculaires et sanglantes dans des espaces extérieurs aux décors travaillés. Certains ont, au contraire, préféré se consacrer à son procès, espace bien moins spectaculaire que celui du champ de bataille. Force est de constater également que les films se terminent sans exception sur la scène du bûcher. Son ascension sociale est précaire, car Jeanne reste victime d’une forme de double standard qui la ramène sans cesse à la condition de femme à laquelle elle cherche à échapper, avec ou sans le concours du réalisateur. Autrement dit, Jeanne oscille entre mise en scène de la sainte (pure et souffrante, comme chez Rossellini) et de la folle, voire de l’hystérique.

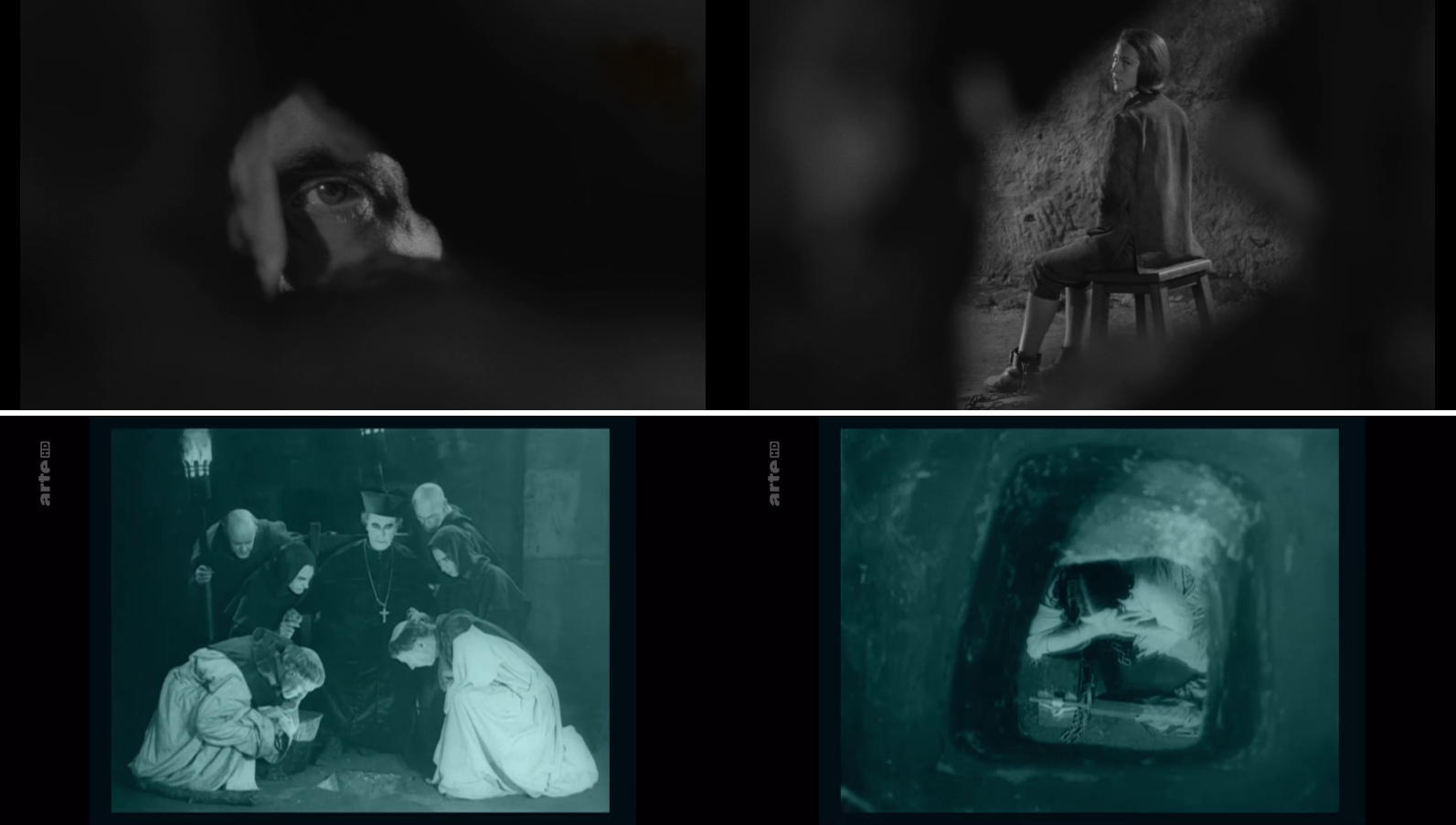

11Nous voici ramené·es à une autre marotte du système hétéro-patriarcal. À l’autre bout du spectre de la féminité, face à la pondération, l’effacement et l’humilité qui caractérisent ce que l’on entend par « sainte » (= une femme qui se sacrifie8, une mère), il y a les hystériques (= les prostituées, d’où le charmant surnom que lui donnaient les Anglais : « la putain des Armagnacs »). Hystérique est un terme utilisé dans le langage courant « pour désigner une excitabilité ou une émotivité excessive. Il évoque une personne qui hurle et ne peut se contrôler, généralement une femme », rappelle Siri Hustvedt dans La Femme qui tremble9. La Jeanne de Luc Besson est emblématique de ce poncif, elle tient tant de ces femmes de la cour qui (soi-disant) s’évanouissent au moindre coup de vent que des hystériques photographiées par Charcot, dont s’inspire par ailleurs le peintre Bastien-Lepage pour représenter Jeanne d’Arc dans une peinture de 187910. Le parallèle formulé par Charcot entre l’hystérie et l’extase religieuse11 n’est sans doute pas sans incidence sur la manière dont a été représentée Jeanne, sujette aux tremblements et aux hurlements (Besson), aux larmes et aux regards fixes, aux yeux exorbités (Dreyer, Preminger, Flemming en particulier). Notons que la peinture de Bastien-Lepage illustre la version poche du livre de Marlen Haushofer, Le Mur invisible, dans lequel une femme se retrouve prisonnière d’un espace fermé par ledit mur — un titre qui est également la traduction française du film d’Elia Kazan (Gentleman’s Agreement, 1947) dans lequel intervient la notion de plafond de verre. Autant de liens certes anecdotiques, qui ramènent toutefois nettement à la solitude vécue par Jeanne, seule contre toustes : les femmes comme les hommes, les Anglais et les Bourguignons comme les Armagnacs et Charles VII, qui l’abandonna à son sort.

12Ainsi Jeanne est-elle toujours ramenée à son corps de femme : que cela soit par ses attitudes « hystériques » ou par le biais de ce vêtement d’homme dont elle tente de le cacher mais qui s’avère lui porter préjudice. Son corps et son vêtement la coupent de la communauté des femmes autant que de celle des hommes. Jeanne inquiète, car elle transgresse les frontières entre les genres et pose leur caractère construit en ne se conformant ni à l’un ni à l’autre.

Être coupé de sa féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent à la virilité, non pas en fonction des besoins d’une situation ou d’un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre, et que les hommes acceptent d’aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à vue courte12.

13Jeanne bouleverse doublement l’ordre des choses : en ne renonçant pas à la virilité et en ne portant pas d’enfant, elle se rend coupable d’actes de rébellion qui la condamnent d’autant plus qu’ils placent les hommes face à leur « défaut de virilité ». Ce « déséquilibre », le film de Luc Besson essaie gauchement de le montrer à travers l’apparence donnée à Jeanne dans la dernière partie du film et la vexation des soldats, jaloux de son succès et vexés d’avoir à répondre à « une fille » — gauchement, car il ne se départit pas du régime de représentation qui prévalait jusqu’alors. Comme c’était le cas pour la coiffure (« les grandes cornes ») d’une dame de la cour offusquée des cheveux rasés de Jeanne dans le film de Preminger, Besson montre le clergé et ses fanfreluches d’apparat ouvertement moqué par Jeanne couverte de crasse et en guenilles. Cette ambiguïté fondamentale, inhérente au personnage et à son destin, n’empêche pas les réalisateurs de figurer Jeanne de façon à ce qu’elle se démarque toujours des hommes : par son armure étincelante (Flemming), sa jupe d’amazone (DeMille), la sur-exposition de son visage auréolé de grâce (Flemming, Duguay) ou tout simplement par sa petite stature (Preminger, Dumont, Dreyer) et un régime filmique adepte du male gaze.

Jeanne face au(x) genre(s) : male gaze & perspective

— Tu es donc un peu femme ?

— Non, je ne suis qu’un soldat.

O. Preminger, Saint Joan

14Jeanne d’Arc traverse l’histoire du cinéma et continue d’être exploitée à intervalles réguliers depuis sa première occurrence filmique enregistrée, qui daterait de 1898 (une Exécution de Jeanne d’Arc par Georges Hatot, régisseur chez les frères Lumière), jusqu’à tout récemment avec le film de Paul-Anthony Mille, Laissons les morts engloutir les morts, en salles en 2022. Cette dernière itération se targue d’ailleurs de montrer « le procès de Jeanne d’Arc comme vous ne l’avez jamais vu », un pitch qui témoigne d’une conscience du caractère tant conventionnel qu’inépuisable de ce thème : il y aura toujours, semble-t-il, une nuance à apporter, un nouveau point de vue à emprunter. C’est ce que l’on suppose et c’est ce que l’on attend, mais qu’en est-il des faits ? Les couches de discours se superposent-elles pour figer Jeanne d’Arc dans une représentation toujours plus solide ou, au contraire, parviennent-elles à ébaucher un portrait mouvant de cette figure aussi mystérieuse qu’emblématique ?

15Si l’on s’arrête aux titres des différents films, l’originalité n’est pas de mise. Fort heureusement, il s’agit de pousser l’analyse un peu plus loin. En dépit de cette uniformité de surface et des conventions de représentation précédemment relevées, l’étude des films les plus populaires consacrés à Jeanne d’Arc permet de constater que chacun traite le sujet d’une manière distincte. La singularité s’exprime non pas dans le scénario (si ce n’est pour Bertrand Mandico, qui constitue un cas particulier), mais à l’image, par des choix esthétiques spécifiques, comme on l’a vu chez Otto Preminger (une unité de régime de représentation valant pour tous les personnages, un usage des mouvements de caméra et autres choix filmiques qui se situent dans la continuité de ses autres films), voire par l’usage particulièrement expressif d’une forme privilégiée (le gros plan, chez Dreyer). Notons également qu’aux premiers temps du cinéma, Jeanne d’Arc s’illustre dans les deux branches qui composent ce que Tom Gunning, théoricien du cinéma, nomme le « cinéma d’attractions13 ». Dominante selon Gunning jusqu’en 1906–1907, cette conception du cinéma est représentée, d’une part, par la tradition Lumière qui entend mettre le monde à la portée de chacun (le film d’actualités) et, d’autre part, par le film à trucs de Georges Méliès. Dès l’origine, Jeanne semble plastique, malléable, adaptable aux intentions comme aux registres — on l’a vu avec les tableaux maniéristes de Rossellini, on le verra encore avec Cecil B. DeMille, Luc Besson et Bruno Dumont.

16Jeanne traverse le cinéma sans que les réalisateurs n’infléchissent leur style face à sa figure. Elle représente un motif utilisé par ceux que l’on qualifierait de « grands cinéastes » et son interprétation est endossée par des actrices phares de l’époque (Ingrid Bergman, Sandrine Bonnaire, Milla Jovovich) ou de jeunes talents prometteuses classées dans la catégorie « à suivre », que la prophétie se réalise ou non (Jean Seberg, Florence Delay, Leelee Sobieski, Clémence Poésy). Autant de rites de passage, d’un côté comme de l’autre de la caméra. Mais la question demeure : Jeanne est-elle pour autant véritablement sujet de ces multiples itérations cinématographiques ? Pour tenter d’y répondre, il nous faut revenir au discours des images.

Jeanne en morceaux : l’usage du gros plan chez Besson & Dreyer

Dans un monde régi par le déséquilibre sexuel [genré], le plaisir de regarder a été divisé entre l’actif/masculin et le passif/féminin. Le regard masculin déterminant projette son fantasme sur la figure féminine, qui est représentée en conséquence. Dans leur rôle exhibitionniste traditionnel, les femmes sont à la fois regardées et montrées, leur apparence étant codée pour obtenir un impact visuel et érotique puissant14.

17Jeanne d’Arc vue par Luc Besson en 1999 (The Messenger: The Story of Joan of Arc) commence aussi mal que s’achève son histoire. Non content de mettre en scène le récit tragique d’une jeune fille trahie par ceux en qui elle avait placé sa confiance puis brûlée vive, Besson se distingue de ses prédécesseurs en ajoutant au drame une dose de drama : en ouverture du film, une origin story expose le meurtre et le viol de la sœur aînée de Jeanne par des soldats venus piller leur village, évènement traumatique qui instille en elle la haine des Anglais et une profonde soif de vengeance. À la façon de Cecil B. DeMille qui, en 1916, agrémentait la vie de Jeanne d’une romance avec un soldat, Besson semble avoir voulu changer de registre. Ce petit ajout tragique a pour effet d’inscrire son film dans un genre où le male gaze constitue le régime de représentation classique, poussé à l’extrême, débordant ses propres limites : le rape & revenge. The Messenger rejoint ainsi l’écrasante quantité de films qui « s’appuient [sur le viol] ou les violences sexuelles pour produire une action narrative15 ». Cet élément narratif ajouté à l’univers de Jeanne d’Arc, loin d’être innovant, témoigne plutôt d’un manque criant d’imagination et d’un penchant pour une forme de sensationnalisme pervers. Sans viol, il faut croire que la fille n’a pas assez souffert. À l’opposé d’un corps-sujet perçu à travers un female gaze et qui serait, selon la chercheuse en études cinématographiques Iris Brey, une manière possible de représenter le viol (entendre : non problématique, qui échappe à la scopophilie et à l’exploitation du trauma à des fins narratives), la sœur de Jeanne est réduite à un objet de chair dont les hommes se saisissent, le point de vue employé (et donc celui imposé aux spectateurices) est celui de l’agresseur. Le viol est un spectacle, « nous basculons dans le régime du divertissement ».

Un viol vu à travers un male gaze est un spectacle, un viol vu à travers un female gaze est une expérience qui marque la chair. Le viol est un acte de déshumanisation, mais si la mise en scène adopte le point de vue du violeur, nous n’avons pas accès à l’expérience corporelle vécue par la femme, qui la fait passer en quelques minutes de sujet à objet16.

18De l’expérience17 de la sœur de Jeanne, les spectateurices ne perçoivent rien. Le sang gicle de sa bouche comme le vin de celle de Jeanne quelques scènes plus loin, déployant une esthétique exubérante digne d’un giallo — un genre cinématographique dont l’une des caractéristiques principales est de multiplier les plans subjectifs de l’agresseur, plaçant l’audience dans sa perspective. Au voyeurisme inhérent à ce type de représentation s’ajoute la présence de Jeanne qui assiste au massacre, cachée derrière la porte sur laquelle sa sœur est empalée (Besson ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit d’en faire trop). Notons que le rape & revenge s’inscrit dans la continuité du film d’auto-défense, écho direct au rôle qu’endosse Jeanne dans cette énième variation : une justicière solitaire qui se défend d’avoir jamais tué quiconque, si ce n’était justement pour se défendre. Mais le film porte un discours paternaliste envers la figure de Jeanne, il enjoint les spectateurices à la penser comme peu consciente de ses actes, une enfant qui ne sait distinguer le bien du mal, une folle qui s’invente des voix et des signes pour parvenir au plus près d’un dieu idéalisé. Lorsqu’elle ne pleure pas, Jeanne s’énerve et hurle comme une petite fille mécontente face aux regards interloqués et amusés des hommes, les « vrais soldats » qui n’ont de cesse de lui dire de se calmer — et encore s’excuse-t-elle après ses débordements. On en revient au motif de l’hystérique : il s’agit là encore de remettre à sa place cette femme qui ne se satisfait pas de sa condition. Les images finales qui, sans exception, la montrent ligotée au bûcher expriment de façon criante l’immobilisme et la passivité auxquelles sont condamnées les femmes.

19Cette entrée en matière donne le ton et colore l’entièreté du film : jamais Jeanne n’apparaît puissante et maîtresse de son corps, si ce n’est dans les quelques plans monumentalisants qui la montrent en contre-plongée sur fond de nuées, sa bannière à la main, une proximité avec le ciel ayant fonction de rappeler son élection divine et sa pureté. Mais là encore, Jeanne est immobile ou s’agite vainement. De son corps n’apparaît que son visage en gros plan — régime de représentation qui lui colle à la peau et limite ses mouvements. Car ses tentatives d’émancipation corporelles se soldent toujours par un échec : si elle se trouve au centre de l’image, ce n’est pas parce qu’elle a quelque chose à y faire, c’est pour y être l’objet de tous les regards : en témoignent les yeux des hommes constamment tournés vers elle, les très gros plans sur son visage en plongée, en extase vers le ciel, parfois même renforcés par des ralentis. Comme l’évènement du viol donne le ton et détermine les codes de représentation auxquels seront soumis les corps des personnages (féminin passif et morcelé, masculin actif et entier), l’entrée en scène de Milla Jovovich détermine la manière dont elle sera perçue tout au long du film : comme une proie fragile, un bel objet à regarder, mais pas un sujet à écouter.

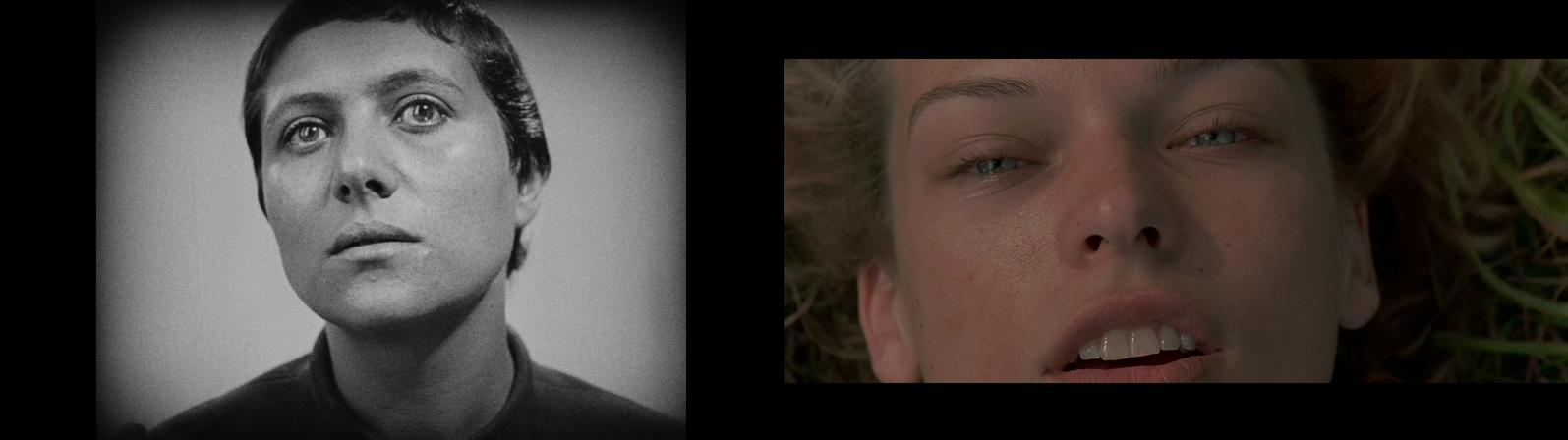

Chez Dreyer, les modalités d’apparition de Jeanne sont tout autres : loin de mettre l’accent sur sa potentielle beauté ou conformité aux critères de l’époque, Jeanne pénètre dans le cadre minuscule et tourmentée, comme sidérée déjà, son regard fixe tourné vers le hors-champ — tandis que le prêtre à ses côtés lui jette à peine un regard. Là où la caméra de Besson accompagnait l’avancée de Jeanne parmi la foule de regards voraces (dont le point de vue adopté par la caméra n’est qu’une répétition), le cadre de Dreyer est fixe, les seuls mouvements de caméra sont des travellings latéraux qui ont pour but de dévoiler la multiplicité de gros visages mandatés au jugement de Jeanne. Jamais il n’est question pour Dreyer de suivre les déplacements des personnages ; cette économie de mouvement associée au cadre fixe a pour incidence de renforcer la pesanteur de la situation subie par la jeune femme. En revanche, et au contraire des autres personnages (tous des hommes, dont le régime filmique, bien que variable, a pour constante d’être construit en opposition à celui de Jeanne), le visage de Jeanne est montré sous toutes les coutures par le biais d’une grande inventivité dans la variation des angles de vue — ce qui n’est pas du tout le cas pour Milla Jovovich, dont les gros plans du visage adoptent systématiquement le même angle. En variant les perspectives, Dreyer offre une représentation non uniforme de Jeanne et lui laisse la possibilité de se déployer dans l’espace fermé du cadre, duquel elle s’échappe d’autant plus que ses regards sont dirigés vers un hors-champ qui n’est pas for cément celui investi par ses juges.

cément celui investi par ses juges.

20Forme filmique de prédilection du film de Dreyer, le gros plan représentait, à l’époque du cinéma muet en particulier, un cadrage extrêmement significatif : entre l’outil magique transformant les visages en « paysages expressifs » (Bélá Balázs cité par Aumont18) et « le moyen de couper l’objet filmé de sa référence réaliste, d’en faire une sorte d’idéogramme plus ou moins abstrait » (Eisenstein), le gros plan a définitivement un pouvoir spécial, celui de produire « une sorte d’excès dans le discours filmique » (Bonitzer). Couplé au jeu d’actrice remarquable de Renée Falconetti, le gros plan trouve ici l’une de ses plus magistrales exploitations et restitue à Jeanne toute sa puissance d’action, qui trouve à s’exprimer au cœur même d’un espace contracté. La Passion de Jeanne d’Arc est un exemple particulièrement expressif de ce qu’Antoine Gaudin nomme la « puissance cinéplastique » d’un procédé filmique — qui, dans le cas qui nous occupe, découle de son emploi récurrent mais peut également résulter de « son caractère exceptionnel dans l’espace-agencement du film19 ».

21Face à cet usage du gros plan qu’on pourrait qualifier d’émancipateur (associé aux autres paramètres, tels que la variation des angles de vue), les gros plans du film de Luc Besson ont une fonction tout autre, intrinsèquement liée au star-system dont Milla Jovovich figure le produit, la marchandise. Un système analysé par Laura Mulvey dans Fétichisme et curiosité :

Le gros plan, en particulier le gros plan sur l’actrice star, a joué un grand rôle dans le développement du cinéma comme industrie et ensemble de conventions. […] [L]e gros plan sur la star permettait de suspendre l’action dans une stase, séparant son image du flux général de l’intrigue, et mettant en évidence sa fonction de spectacle à part entière20.

22Incapable d’inventivité, ce film — dont les seules audaces ne font que souligner les limites de son réalisateur — confirme l’inaptitude de Besson à sortir d’un système de représentation des corps féminins conventionnel et éculé.

Jeanne en mouvement : vision(s) & autodéfense

23Face à la déferlante de regards dont Jeanne est constamment l’objet, une stratégie se met en place qui intervient dans la plupart des films : celle de réserver ses regards à elle-même ou au hors-champ. Le film de Robert Bresson (Procès de Jeanne d’Arc, 1962) met en scène Florence Delay, aujourd’hui autrice, qui présente un jeu d’actrice très sobre (comme toujours, chez Bresson), voire austère, duquel ne saille qu’un jeu de regard aussi ascétique qu’efficace. Si ce n’est pour répondre aux questions qui lui sont adressées, Jeanne garde les yeux baissés, offrant son visage au sol plutôt qu’aux regards avides de ses juges. De la même manière, plusieurs films présentent des scènes où Jeanne se cache le visage de ses mains ; ce signe de désespoir a le même effet que les paupières baissées de Florence Delay : comme les regards de Renée Falconetti, offerts à un hors-champ sans correspondance matérielle, masquer ses yeux revient à regarder en soi-même. Une mise à distance qui tient de la dissociation, stratégie d’autodéfense du corps face aux agressions extérieures dont l’effet secondaire (plutôt réjouissant) est de vexer les hommes à qui elle échappe. En témoigne l’accusation lancée à Jeanne par l’un des juges dans le Joan of Arc (1948) de Victor Flemming : « Elle me regarde sans me voir. »

24Ceci fait écho au court-métrage de Bertrand Mandico, Y a-t-il une vierge encore vivante ? (2015). Dans cette version pour le moins atypique de l’histoire de Jeanne d’Arc, la pucelle d’Orléans n’est pas morte au bûcher, mais condamnée à errer comme un vautour sur les champs de bataille, pillant et achevant les moribonds. Au-delà de cette errance, son châtiment résonne comme une réponse directe à sa propension à ne pas offrir son regard aux hommes : on lui a brûlé les yeux, arraché les paupières. « Poor Joan with no vision at all », soupire le narrateur.

25Au cinéma, la tendance mortifère des hommes à tenter de se saisir de l’image et du regard de Jeanne passe également par un voyeurisme particulièrement peu dissimulé : que cela soit dans le Dreyer, le Bresson ou encore le long métrage muet de Cecil B. DeMille (Joan, the woman 1916), Jeanne emprisonnée est observée à travers des ouvertures percées dans les murs de sa prison, redoublant ainsi par l’omniprésence du male gaze son enfermement, captive autant des murs que des yeux de ses juges et détracteurs.

26À tout cela s’opposent les regards caméras, longs et intenses, de la Jeannette de Bruno Dumont (Jeannette, 2017 ; Jeanne, 2019). Là où les Jeanne précédentes apparaissent entravées (par les regards, le patriarcat oppressif jusque dans les batailles), celle(s) de Bruno Dumont témoigne(nt) d’une capacité de mouvement élargie et d’une détermination indomptable, haussant la voix, fixant les hommes au fond des yeux21, ne vacillant à aucun moment. Jeanne n’est plus une femme qui tremble. C’est que chez Dumont, elle n’est pas une femme mais bien une fille :

— Mais cela n’empêche que le procès de cette femme ou de cette fille, je ne sais pas ce que c’est…

— De cette fille, mon frère.

— Cela n’empêche que le procès de cette fille n’est pas conduit comme un procès d’hérésie.

27De cette catégorisation voulue dépréciative, Jeanne tire cependant un pouvoir formidable. Le genre trouble, ambigu, qui inquiétait les foules s’avère être celui des filles : une catégorie à part entière autant qu’un club dont fait partie Fifi Brindacier, étudiée par Christine Aventin dans Féminispunk. Dans cet ouvrage, l’autrice propose une récupération politique et jubilatoire de la catégorie de fille, contre celle de femme :

28[un mot] chargé de tout ce qu’il contient de colonialité, d’hétéro-normativité, de médicalisation des corps, de psychiatrisation des comportements, de réformes légalitaires, et de mise au service du patriarcat22.

29Mot complice, donc, des structures d’oppression. Qui sont les filles ? Une définition proposée par Christine Aventin pourrait être celle-ci : « est fille toute personne qui, au milieu des filles, est prête à s’autodéterminer fille, preuve s’il en est qu’elle n’a pas de couilles dans le cerveau23 ». Un autre aspect définitoire fondamental des filles est leur appartenance au dehors : elles occupent l’espace et refusent la honte imposée aux corps des femmes et qui leur intime de se faire petites, discrètes. Deux points sont ici à relever : le lien entre Jeanne et le dehors, et son apparence de petite fille choisie par Dumont pour ses deux films — démarche logique lorsqu’il s’agissait de l’enfance de Jeanne d’Arc dans Jeannette, curieuse à première vue dans Jeanne, où l’on attendrait l’actrice plus âgée employée pour jouer Jeanne « 3 ans plus tard », à la fin du premier film. Ce choix peut apparaître comme une volonté de poursuivre sur le chemin tracé par Jeannette, fille et non femme, qui échappe aux carcans enserrant les corps et les esprits de celles qui voient leurs possibles réduits, à l’image de la représentation dépréciative du genre qui leur a été assigné à la naissance. De plus, c’est faire honneur au surnom que Jeanne d’Arc avait, semblerait-il, choisi pour elle-même : « la pucelle » qualifie un corps à la frontière des catégories d’âge et de genre, qui échappe à la sexualisation — puisqu’elle choisit d’exister en dehors de tout rapport à la sexualité — et c’est bien ce type de corps qu’a filmé Bruno Dumont. Jeannette porte sa robe de bergère, chante, danse et headbang tout au long de ce film musical et dansant avec autant de détermination que de spontanéité. Elle vit entièrement à l’extérieur avec lequel elle fait corps, pieds nus dans le sable et les rivières, vêtue d’une robe bleue couleur du ciel. Ce régime de représentation rappelle le film de Dreyer : condamnée à la prison perpétuelle, Jeanne à qui l’on coupe les cheveux apparaît en montage alterné avec des circassiens présentés en travelling latéral, qui se contorsionnent en tous sens sur fond de ciel : une liberté de mouvement à laquelle Jeanne-Renée n’aura plus accès et que rappellent curieusement les acrobaties, danses et cabrioles de Jeannette, de son amie Oviette et de madame Gervaise dans les films de Dumont.

30Dumont ne change pourtant pas le cours de l’histoire et Jeanne, dans le film de 2019, est bien vite captive et n’existe que peu de temps à l’extérieur, les trois quarts du film montrant son procès. Si, enfant, Jeannette comme Fifi « n’a pas besoin de mimer la masculinité pour être forte, libre, bruyante et drôle24 », Jeanne à la bataille revêt l’habit masculin. Ici encore, cet acte ne la sauve pas. Néanmoins, le corps de Jeanne continue d’exister d’une manière subversive, dérangeante : à travers ces habits d’homme qu’elle refuse de quitter, bien sûr, mais surtout, chez Dumont, à travers sa capacité à continuer d’occuper l’espace : par la voix, par le regard. Car Jeanne tient tête aux vieux ecclésiastiques en hurlant ses paroles qui résonnent à travers la nef et fixe ces hommes au fond des yeux, manie dont s’indigne le prêtre anglais. Ses regards ne sont ici pas pour le hors-champ, car cette Jeanne a, enfin, des alliées (Oviette et madame Gervaise, mais aussi, pour la première fois toustes représentées : sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel — joué par une femme), qui l’aident à trouver la force nécessaire pour résister aux attaques de l’extérieur, une énergie ardente concentrée dans ses regards caméra. C’est que, « en relevant le menton, magie, tu rehausses du même coup ton regard et ça modifie, de la manière la plus concrète qui soit, physiquement, ton point de vue25 ». Et si, en plus, autour de toi s’en trouvent d’autres aux mentons levés, on ne peut que s’avancer fièrement toutes ensemble vers l’adversité, le corps transformé en étendard, clamant le pouvoir transformateur et subversif des filles.

31Tour à tour idéalisée et dépréciée, Jeanne d’Arc investit le champ cinématographique dans ce qu’il a de plus varié, transformant paradoxalement son récit univoque en un laboratoire des représentations. Et si l’on peut regretter la perpétuation de certains biais intrinsèquement liés au sexisme de nos sociétés occidentales contemporaines — qui alimentent l’imaginaire du 7e art, autant que celui-ci consolide certains comportements partagés au sein des sociétés —, le voyage de Jeanne dans les images semble ne pas devoir s’arrêter de sitôt. Une perspective plutôt réjouissante, dans la mesure où elle laisse l’occasion au récit d’être récupéré par d’autres preux·ses aux regards neufs, à même de transmettre le mythe tout en le réinventant.

Notes

1 Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Screen, vol. 16, no 3, 1975, p. 6–18.

2 Leslie Feinberg, Transgender Warriors, Boston, Beacon Press, 1996.

3 Clovis Maillet, Les Genres fluides. De Jeanne d’Arc aux saintes trans, Paris, Arkhê, 2020, p. 32–34.

4 Ibid.

5 Passage obligé de tout coming of age movie (un genre dans lequel on pourrait classer les vies de Jeanne d’Arc, qui constituent autant de parcours initiatiques et récits d’apprentissage) et qui fait le bonheur des cinéastes, friands comme on le sait de transformations physiques — surtout lorsqu’elles concernent des jeunes filles timides et impopulaires dont on change la coupe de cheveux et enlève les lunettes (voire l’armure).

6 Clovis Maillet, Les Genres fluides. De Jeanne d’Arc aux saintes trans, op. cit., p. 24.

7 Issu d’une bande dessinée de la bédéiste américaine Alison Bechdel, le test en question met en évidence la sous-représentation des femmes dans les œuvres de fiction et repose sur la présence ou l’absence d’au moins deux personnages féminins nommés, qui parlent ensemble d’autre chose que d’un homme (né ou à naître, dans le cas qui nous occupe).

8 Et si Jeanne a effectivement terminé martyre, c’est avant tout parce qu’elle a refusé de se soumettre à l’autorité des représentants de l’Église (une injonction commune à la totalité des films) et d’abandonner ses convictions.

9 Siri Hustvedt, La Femme qui tremble, traduit de l’américain par Christine Le Bœuf, Arles, Actes Sud, 2010.

10 Marie-Claude Coudert, « Fin de siècle », Jeanne d’Arc : les tableaux de l’histoire, 1820–1920, Paris, Réunion des musées nationaux, 2003, p. 129–132.

11 « L’obscurantisme religieux est un obstacle au progrès. L’hystérie devenait donc un paradigme structurant aux implications politiques. Par le biais d’une “médecine rétrospective”, elle permettait la réinterprétation positiviste de phénomènes passés, particulièrement des possessions démoniaques et des extases religieuses, traitées toutes deux comme des manifestations d’hystérie méconnues. » Voir : Geneviève Paicheler, « Charcot, l’hystérie et ses effets institutionnels : du labyrinthe inextricable à l’impasse », Sciences sociales et santé, vol. 6, no 3–4, 1988, p. 133–144. URL : https://www.persee.fr/doc/sosan_0294-0337_1988_num_6_3_1107.

12 Virginie Despentes, King Kong théorie, Paris, Grasset, 2006, p. 29.

13 Tom Gunning, « The Cinema of Attractions: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde », Wide Angle, vol. 8, no 3–4, 1986, p. 63–70.

14 Laura Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », art. cité, ma traduction.

15 Sarah Projansky, Watching Rape, New York, NYU Press, 2001, p. 64.

16 Iris Brey, Le Regard féminin. Une révolution à l’écran, Paris, L’Olivier, « Feux », 2020, p. 104.

17 Au sens phénoménologique employé par Brey : « où l’expérience est perçue comme le vécu d’un corps sujet, et non pas comme un terme qui rendrait cet acte trival », voir : Iris Brey, Le Regard féminin. Une révolution à l’écran, op. cit., p. 103.

18 Jacques Aumont et Michel Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, 2001.

19 « L’espace cinéplastique désigne l’espace pris dans la composition en mouvement d’un court fragment filmique, doté d’une dynamique principale (contraction ou dilatation) » dans Antoine Gaudin, L’Espace cinématographique. Esthétique et dramaturgie, Malakoff, Armand Colin, 2015, p. 74 et p. 136.

20 Laura Mulvey, Fétichisme et curiosité, traduit de l’anglais par Guillaume Mélère, Paris, Brook, 2019, p. 120–121.

21 Voir cette ligne de dialogue de Jeanne (Bruno Dumont, 2019) : « Pourquoi donc se tient-elle aussi effrontément devant ceux qui l’interrogent et pourquoi regarde-t-elle ainsi dans les yeux ceux qui lui parlent ? »

22 Christine Aventin, Féminispunk, Paris, La Découverte, « Zones », 2021, p. 74 et p. 76.

23 Ibid., p. 74.

24 Ibid., p. 8.

25 Ibid., p. 8 et p. 48.