- Portada

- Volume 8 (2012)

- Numéro 1: Le problème de la passivité (Actes n°5)

- La spontanéité de l’esprit est-elle un préjugé métaphysique ?

Vista(s): 3407 (19 ULiège)

Descargar(s): 449 (5 ULiège)

La spontanéité de l’esprit est-elle un préjugé métaphysique ?

Tabla de contenidos

1L’esprit est-il intégralement passif, comme l’empirisme a parfois tendu à le croire, ou bien y a-t-il un sens à lui prêter un caractère de « spontanéité » ? Et si nous attribuons à l’esprit un caractère de spontanéité ou de libre activité, alors avons-nous le moyen de le faire sur une base empirique — ou bien cette spontanéité n’est-elle qu’un hypothétique principe extra-phénoménal ? Mon ambition ici est seulement de poser une certaine variante de ce problème et de dresser un rapide panorama de quelques solutions qui y ont été apportées.

2J’ai récemment tenté d’apporter des arguments en faveur d’un dualisme de la passivité et de l’activité en théorie de la perception1. Mon intention était de promouvoir une conception relativement conservatrice de l’expérience, défendue notamment par la plupart des brentaniens. J’ai essayé de montrer par des exemples qu’une description adéquate et complète de la perception sensible ne peut faire l’économie de la notion d’activité attentionnelle. Plus précisément, la passivité sensorielle, même configurée, est insuffisante pour rendre compte de l’objectivation perceptuelle. Dans cette optique, j’ai entrepris une défense des théories de l’attention contre certaines critiques issues en particulier de l’école gestaltiste de Berlin et de Gurwitsch.

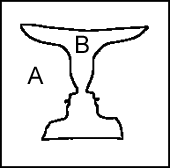

3Mon argument initial était, pour l’essentiel, que la notion gestaltiste de configuration passive rend pleinement compte de la division du champ visuel en zones associatives, mais qu’elle est insuffisante pour rendre compte de la décision objectivante en faveur d’une zone associative plutôt que d’une autre. Considérons par exemple le fameux vase de Rubin :

4La division du champ visuel en deux zones, ici les zones A et B, est le fait de synthèses passives sui generis, réglées par des lois gestaltistes comme le principe de similitude ou la « loi de la bonne forme ». Toutefois, la mise au jour de telles synthèses passives ne nous dit pas quelle zone est proprement objectivée, si c’est un vase ou si c’est deux visages que je vois. Elle me dit certes qu’il y a deux zones associatives, mais elle ne me dit pas laquelle fonctionne comme un fond et laquelle fonctionne comme une figure : le vase peut être la figure se détachant sur un fond noir tout comme les deux visages peuvent faire fonction de figure se détachant sur un fond blanc. Ainsi les synthèses passives sont des conditions nécessaires mais non suffisantes de l’objectivation perceptuelle. Preuve en est qu’il y a ici deux figures et pourtant un seul objet : le vase de Rubin est une figure « ambiguë » précisément au sens où je perçois soit un vase, soit deux visages, mais jamais les deux à la fois. Pour rendre compte adéquatement de l’objectivation perceptuelle, il faut introduire un autre facteur qui est l’attention active.

5Cependant, cette manière de voir nous confronte rapidement à plusieurs difficultés. Les deux principales me paraissent être les suivantes.

6Premièrement, cette conception a fait l’objet d’une critique de fond de la part des gestaltistes de Berlin, l’idée étant qu’elle renferme un présupposé, l’ « hypothèse de constance », qui n’est pas démontrable empiriquement. L’idée d’un donné sensoriel logiquement antérieur à toute objectivation, supposé constant sous des objectivations actives différentes, n’est pas attestable empiriquement simplement parce que le donné sensoriel n’apparaît jamais ailleurs que dans des figures qui, d’après les gestaltistes berlinois, sont déjà porteuses d’objectivité.

7La seconde difficulté ne concerne plus le donné passif, mais l’activité attentionnelle elle-même. En fait, l’activité attentionnelle se prête aux mêmes objections que le donné sensoriel supposé constant. À nouveau, nous pouvons nous demander si cette notion est empiriquement attestable et non pas seulement un présupposé spéculatif dans le style de la causa noumenon de Kant ; et à nouveau la réponse à cette question semble devoir être négative. Le problème est le suivant. Quand le psychologue déclare que l’expérience du vase de Rubin présente des composantes actives, quelle observation l’habilite à caractériser ces composantes comme actives ? En d’autres termes, qu’est-ce qui permet de distinguer entre ce qui est passif et ce qui est actif dans l’acte mental ? L’idée est que si nous n’avons pas de critère empirique pour cette distinction, alors la notion d’activité attentionnelle est probablement un préjugé superflu.

8Or, il y a de bonnes raisons de penser que la caractérisation d’un vécu comme spontané nécessite l’introduction de présupposés non attestables empiriquement. Il suffit de penser à l’objection bien connue de Hume au livre II du Traité de la nature humaine2. Un vécu peut être ressenti comme spontané au sens où aucune cause ne lui est attribuée consciemment. Mais comme l’expérience ne donne assurément pas l’absence de causes, cela n’implique pas que le vécu n’est pas déterminé par une cause extrinsèque. Ainsi l’argumentation de Hume repose sur l’idée que l’observation suivant laquelle un certain vécu est ressenti comme libre est indépendante de la thèse suivant laquelle il a un caractère de nécessité, c’est-à-dire suivant laquelle on peut en inférer l’existence à partir d’un ou plusieurs autres phénomènes avec lesquels il est en union constante.

9Ces deux difficultés résultent clairement de choix empiristes. La critique gestaltiste de l’hypothèse de constance est d’abord l’effet d’un monisme radical faisant écho aux empirismes de James, de Mach et du jeune Carnap. Ce que suggère la deuxième Gestalttheorie, c’est que la distinction entre affect pré-objectif et activité attentionnelle n’est pas compatible avec une conception rigoureusement empirique de la psychologie. De même, la notion d’activité attentionnelle est problématique parce qu’elle semble, elle aussi, un préjugé métaphysique non attestable empiriquement. Le psychologue empirique ne peut se satisfaire de préjugés métaphysiques, il en exige l’attestation empirique. Dans le cas où elle ferait défaut pour l’activité attentionnelle, il devra rejeter la notion d’activité attentionnelle jusqu’à nouvel ordre.

10On trouve un bon exemple de ces réticences empiristes chez le jeune Carnap. Au § 5 de l’Aufbau, Carnap s’employait à distinguer sa notion de « constitution » de celle de « production » promue notamment par les néokantiens de Marburg. La théorie de la constitution, disait-il, est « neutre » envers la question de savoir si les objets sont produits ou bien connus par l’esprit, donc envers l’idéalisme et le réalisme. Autant dire que la notion de production appartient au langage métaphysique auquel Carnap oppose précisément l’exigence de vérification empirique des théories, c’est-à-dire de réductibilité aux vécus élémentaires :

Nous parlons dans la théorie de la constitution parfois d’objets constitués et parfois de concepts constitués, sans faire ici de différence essentielle. Ces deux langages parallèles qui parlent d’objets et de concepts et pourtant disent la même chose, ces deux langages sont fondamentalement les langages du réalisme et de l’idéalisme. Les formations (Gebilde) constituées sont-elles « produites par la pensée », comme l’enseigne l’école de Marburg, ou « seulement connues » par la pensée, comme l’affirme le réalisme ? La théorie de la constitution utilise un langage neutre ; d’après elle, les formations ne sont ni « produites », ni « connues », mais « constituées » ; et il faut dès maintenant insister avec force sur le fait que ce mot « constituer » est ici toujours pris en un sens entièrement neutre. Du point de vue de la théorie de la constitution, la controverse autour de la question de savoir si c’est « produit » ou « connu » est une inutile querelle de mots3.

11Cette question ne semble pas avoir été thématisée de manière systématique par Husserl. Je ne connais pas de texte de Husserl indiquant clairement comment on peut distinguer entre les synthèses passives et actives sur la base de données phénoménologiques. Certes les structures sont différentes, mais pourquoi par exemple les associations sont-elles passives et les synthèses prédicatives, actives ? Quel caractère phénoménal me permet de dire que les unes sont passives et les autres, actives ? À mon sens, ce n’est pas chez Husserl qu’on trouvera la réponse explicite à cette question, mais chez un autre disciple de Brentano, Carl Stumpf, auquel je consacrerai pour cette raison une part de cet article.

1. Deux critères de la spontanéité

12J’ai suggéré ailleurs4 que la première de ces deux difficultés — celle liée à l’hypothèse de constance — n’était pas insurmontable et qu’elle pouvait plausiblement être surmontée en partant de la méthode de quasi-analyse du jeune Carnap et de certains aspects des phénoménologies brentanienne et husserlienne. En revanche, je n’ai alors rien dit de la seconde difficulté, qui est restée entière. C’est cette seconde difficulté — celle liée à l’attestation phénoménale du caractère actif de certains phénomènes psychiques — qu’il s’agit maintenant d’approfondir. La question, on l’aura compris, est de savoir comment définir l’activité par opposition à la passivité, ou bien, si elle est indéfinissable, d’en chercher au moins des caractères discriminants.

13Pour commencer, on peut envisager assez sommairement deux critères, qui nous serviront d’hypothèses de travail. La tâche sera ensuite de voir si ces deux critères peuvent être maintenus conjointement et univoquement, puis, dans le cas contraire, lequel des deux doit alors être abandonné. Comme mon propos n’est pas de traiter la question de l’activité pour elle-même, mais seulement de problématiser l’attestation empirique de l’activité au sens que je viens d’indiquer, je ne décrirai ces deux critères qu’assez superficiellement, en faisant l’impasse sur bon nombre de points problématiques.

14J’emprunte ces deux critères au neurophysiologiste Benjamin Libet5, dont il sera question plus longuement dans la suite. Libet se focalise dans ses travaux sur les actes volontaires moteurs et sur le problème de la liberté morale, mais pour des motifs dont je dirai un mot tout à l’heure, je pense qu’on peut de façon pas trop problématique étendre ses analyses à l’activité attentionnelle au sens que j’ai indiqué tout à l’heure.

15Le premier critère — supposé être, naturellement, une condition nécessaire — est ce qu’on pourrait appeler le caractère endogène de l’activité. Nous exigeons naturellement d’une prestation active qu’elle ne soit pas causalement dépendante de faits extrinsèques. Par exemple, l’association est réputée passive au sens où, à la différence de l’activité attentionnelle, elle nous est « imposée » par les données sensorielles. Ce n’est pas moi qui décide qu’il y a, dans le dessin du vase de Rubin, une figure noire A configurée de telle ou telle manière et une figure blanche B configurée de telle ou telle autre manière. En revanche, on peut penser que je décide librement d’objectiver le vase plutôt que les deux visages. De même, ce n’est pas moi qui décide qu’un morceau de musique joint une basse rythmique à une ligne mélodique jouée dans les aigus. Cependant je peux décider librement de prêter attention à la basse rythmique plutôt qu’à la ligne mélodique.

16Le second critère, qu’on pourrait qualifier de phénoménologique, est que le sujet doit ressentir que c’est sa propre volonté qui est à l’origine de la prestation active. Un contre-exemple pourrait être le syndrome de la main étrangère6. Certains sujets souffrant d’une lésion au lobe frontal antéromédial sur le côté droit ressentent leur main et leur bras gauches comme étrangers. Par exemple la main gauche du sujet s’ingénie à déboutonner sa chemise tandis que sa main droite essaie de la boutonner. On cite le cas d’une femme dont une main tentait régulièrement de l’étrangler durant la nuit, et qui devait l’attacher pour cette raison aux barreaux du lit. Cependant les mouvements de la main étrangère ne sont pas des mouvements réflexes qu’on qualifierait sans hésitation d’exogènes. Un autre contre-exemple est celui des états hypnotiques. Ici, le sujet semble savoir ce qu’il fait sans pour autant avoir conscience d’une volonté d’agir de telle ou telle manière. Et ici encore, il ne semble pas y avoir de place pour des actes volontaires proprement dits. Si l’on considère les mouvements de la main étrangère ou les mouvements hypnotiques comme endogènes (et après tout pourquoi ne le ferait-on pas ?), alors on est en présence de mouvements endogènes mais non ressentis comme libres. Or on hésitera, évidemment, à attribuer ces mouvements à la libre volonté du sujet.

2. Benjamin Libet

17L’idée que je souhaite développer pour le moment est que ces deux critères ne peuvent peut-être pas être maintenus ensemble pour caractériser univoquement la spontanéité. Cette idée a été défendue sur une base expérimentale par Benjamin Libet, il y a une trentaine d’années, et elle est aujourd’hui encore abondamment discutée parmi les philosophes, les neurophysiologistes et les psychologues.

18Le principe de l’expérience de Libet, que je présenterai par commodité sous une forme un peu simplifiée, est le suivant7. On assied devant une « horloge oscilloscope » un sujet coiffé d’électrodes. L’horloge oscilloscope de Libet se présente comme un ensemble de voyants lumineux en cercle, s’allumant successivement à raison de 2,56 secondes par tour. L’écart de temps entre chaque voyant lumineux est de 43 millisecondes, ce qui fait 60 voyants pour un tour complet. Le but est naturellement de mesurer des temps phénoménaux plus petits qu’à l’aide de la trotteuse d’une horloge ordinaire. Ensuite, on demande au sujet de donner un petit coup du poignet sur un capteur. Enfin, le sujet est prié de rapporter à quel voyant de l’oscilloscope il associe sa première prise de conscience de sa volonté de mouvoir le poignet.

19Durant l’expérience, l’activité électrique du cerveau est enregistrée sur un électroencéphalogramme. L’expérimentateur attend principalement deux séries de données. D’une part, il note le temps que le sujet associe, au moyen de l’oscilloscope, à sa décision de mouvoir le poignet. Ce temps est symbolisé par la lettre W sur le schéma ci-dessous. D’autre part, l’électroencéphalogramme indique le temps de la variation de potentiel correspondant à l’intention de mouvoir le poignet. Ce temps, sur la courbe de l’électroencéphalogramme, correspond à ce que les neurophysiologistes appellent un « readiness potential » (RP).

20Cette expérience donne à penser parce que ses résultats sont franchement inattendus. Compte tenu des deux critères que je viens d’énumérer, on pouvait en effet s’attendre à ce que les temps W et RP soient identiques ou que W soit antérieur à RP. Autrement dit, on pouvait s’attendre à ce que la manifestation cérébrale de la volonté — le potentiel RP enregistré par l’électroencéphalogramme — coïncide avec, ou soit postérieure à sa manifestation phénoménologique, à savoir le temps de l’oscilloscope rapporté par le sujet. Mais l’expérience de Libet démontre précisément que tel n’est pas le cas. Elle révèle que RP survient avant la prise de conscience, et qu’entre les deux il s’écoule en moyenne un laps de temps égal à 350 à 400 millisecondes. Libet considère par ailleurs ce résultat comme généralisable à tous les actes volontaires.

21La conséquence de cette découverte est patente. La volonté libre n’est consciente qu’après un laps de temps considérable, presque une demi-seconde, après s’être manifestée sur l’écran de l’électroencéphalogramme — avant quoi elle n’est pas ressentie consciemment par le sujet. En conséquence, les deux critères ne peuvent pas énoncer des conditions nécessaires : toute prestation spontanée ressentie comme telle est en réalité initiée un peu avant sa prise de conscience comme spontanée, ce qui veut dire que l’initiative est d’abord inconsciente8. Ce qui revient à dire que les deux critères ci-dessus ne peuvent sans plus être maintenus ensemble pour définir le caractère d’initiative libre. D’où l’idée que la discordance entre le temps subjectif de l’horloge oscilloscope et le temps objectif de l’électroencéphalogramme reflète la distinction entre le critère phénoménal et le critère de l’endogénéité9.

22Naturellement, la question est de savoir comment on va interpréter les résultats de l’expérience. La manière dont Libet lui-même interprète ses résultats est très intéressante, mais je n’en commenterai que certains aspects plus relevants pour notre problème. Le point qui nous intéresse est qu’à la question : ces résultats disqualifient-ils tout libre arbitre ? Libet répond, contre toute attente, par la négative.

23L’idée de Libet est que la volonté libre ne peut consister à initier consciemment un acte volontaire, mais que le sujet a cet étrange pouvoir d’opposer son véto à l’acte initié inconsciemment. Or, ce véto ou ce contrôle sur l’acte ne se prête pas aux mêmes observations que l’intention de performer l’acte. Même si, selon Libet, aucune expérimentation ne l’établit positivement, rien n’empêche de le tenir à la fois pour endogène et pour consciemment ressenti comme tel — ce qui permet de maintenir les deux critères non pas pour l’initiative positive, mais pour le contrôle secondaire sur l’acte volontaire. Ces considérations ont conduit Libet à penser que son expérience préservait le libre arbitre à certaines conditions, mais aussi que la question du libre arbitre demeurait indécidable dans l’état actuel de la science.

24Cependant, il est peut-être possible de pousser plus loin ces réflexions. On peut aller jusqu’à supposer que l’expérience de Libet, en ce qui concerne l’initiative positive, ne converge que jusqu’à un certain point avec la position humienne. En fait, elle n’implique pas forcément que l’initiative positive est d’abord inconsciente et donc non libre, en sorte que le sentiment d’agir librement serait une illusion10. Au contraire, il semble encore possible de dire que le caractère inconscient de l’initiative positive n’exclut pas nécessairement la possibilité qu’elle soit libre, c’est-à-dire non déterminée causalement par autre chose. À nouveau, cette question serait scientifiquement indécidable à l’heure actuelle. Mais elle plaiderait par ailleurs contre le déterminisme. L’argument serait alors un argument délibérément non scientifique. Étant universellement partagé, arguë Libet, le sentiment de liberté a un caractère d’évidence qui rend l’indéterminisme préférable jusqu’à preuve du contraire.

25On pourrait interpréter ces réflexions finales de la manière suivante. Certes l’expérience montre que l’acte est initié inconsciemment et qu’il n’est donc pas spontané si nous retenons le ressenti conscient comme critère de la spontanéité. Mais on peut aussi considérer que l’expérience de Libet nous encourage à abandonner ce critère et à dire, en conséquence, qu’un phénomène peut être spontané sans qu’il y ait conscience de son caractère spontané. Dans ce cas, nous n’aurons certes pas avalisé l’existence d’initiatives spontanées, mais nous l’aurons au moins rendue compatible avec l’expérience de Libet. Cela signifie, plus concrètement, que l’expérience de Libet nous met alors en demeure de trancher l’alternative suivante : soit nous conservons les deux critères énumérés plus haut et alors nous devons renoncer à tenir l’initiative positive pour spontanée ; soit nous renonçons à l’un des deux critères au moins, ce qui rend à nouveau possible la caractérisation de l’initiative positive comme spontanée. Bref, si l’initiative positive est spontanée, alors les deux critères ne peuvent être maintenus ensemble pour caractériser univoquement la spontanéité, et l’un exclut l’autre.

26Or, à côté de cette dernière position qui consiste à opter pour le premier critère, pour l’endogénéité au détriment de la liberté phénoménale, il se trouve d’autres auteurs ayant opté, à l’inverse, pour le second critère au détriment du premier. C’est le cas, assez emblématiquement, de Carl Stumpf, dont il sera question un peu plus loin.

3. Daniel Wegner

27Un prolongement récent particulièrement fécond du même problème est la conception de style humien défendue depuis une quinzaine d’années par Daniel Wegner. Je me bornerai à en commenter quelques aspects de façon indicative.

28Comme je l’ai fait plus haut en partant de Libet, Wegner commence par distinguer deux aspects de la notion de volonté : d’abord la volonté au sens d’une causation ou d’une force causale supposée être d’un certain type, endogène, ensuite la volonté au sens du vécu ou de la conscience de vouloir agir de telle ou telle manière, au sens de l’ « effet que ça fait de vouloir ». Wegner réfère expressément ce type de conscience phénoménale à la notion humienne de sentiment de volonté.

29Si les réflexions de Wegner rejoignent le problème que je viens de soulever, c’est précisément parce qu’il tient ces deux aspects non seulement pour essentiellement distincts, mais encore pour mutuellement indépendants. Son idée est qu’ils sont mutuellement indépendants et que la tendance à les confondre a pour résultat une illusion spécifique qu’il appelle l’ « illusion de la volonté consciente » :

La volonté consciente est usuellement comprise en l’un ou l’autre de deux sens principaux. Il est courant de parler de la volonté consciente comme de quelque chose qui est vécu (experienced) quand nous performons une action — les actions sont ressenties comme voulues ou non, et ce sentiment de volonté ou de faire une chose « à dessein » est une indication de la volonté consciente. Il est également courant, cependant, de parler de la volonté consciente comme d’une force de l’esprit, ce par quoi on a en vue un lien causal entre notre esprit et nos actions. On pourrait supposer que le vécu de vouloir consciemment une action et la causation de l’action par l’esprit conscient de la personne sont une seule et même chose. Il se trouve cependant que les deux sont entièrement distincts, et la tendance à les confondre est la source de l’illusion de la volonté consciente (…)11.

30D’après Wegner, nous avons tendance à considérer notre sentiment de vouloir quelque chose à la manière d’une « perception immédiate » de la causation volontaire d’un acte, un peu comme si la force causale était observée directement comme un certain caractère de l’esprit. Mais, ajoute-t-il en reprenant la critique humienne de la causalité, le problème est que la causalité ne saurait être un caractère intrinsèque de l’esprit, et qu’elle est plutôt le résultat d’inférences causales.

Dans le même sens, déclare-t-il, la causation ne peut être une propriété de l’intention consciente d’une personne. Vous ne pouvez pas voir votre intention consciente causer une action, mais vous pouvez seulement inférer cette causation à partir de la relation constante entre intention et action12.

31Or, il y a assurément une différence considérable entre d’une part les relations causales réelles étudiées scientifiquement en psychologie, et d’autre part les relations causales phénoménales que le sujet s’attribue à lui-même. Les inférences causales ne sont pas les mêmes d’un côté et de l’autre et il convient donc de distinguer, poursuit Wegner, entre la « volonté empirique » dont parle scientifiquement le psychologue et la « volonté phénoménale » qui est plutôt cette force causale que le sujet s’attribue à lui-même phénoménalement. Ces deux volontés, comme de juste, sont entièrement indépendantes l’une de l’autre.

32Wegner donne comme exemple l’illusionniste. Tout l’effet obtenu par l’illusionniste vient d’une discordance entre une séquence causale réelle et la séquence causale attribuée à l’illusionniste par le spectateur. Le spectateur attribue à l’illusionniste certains enchaînements causaux, par exemple : souffler sur le chapeau pour en faire sortir un lapin, quand en réalité les véritables enchaînements causaux lui sont cachés. Or il doit en être de même de l’auto-attribution de causations volontaires. Le sujet agissant volontairement s’attribue à lui-même une force causale qui est purement phénoménale et qui est essentiellement indépendante des relations causales réelles.

33De là, chez Wegner, l’idée d’une nouvelle discipline, qu’il intitule la « théorie de la causation mentale » :

La théorie de la causation mentale est alors la suivante : les gens vivent (experience) la volonté consciente quand ils interprètent leur propre pensée comme étant la cause de laur action. Cela signifie que les gens vivent la volonté consciente tout à fait indépendamment de toute connexion causale réelle entre leurs pensées et leurs actions. (...) D’après cette analyse, le vécu de la volonté ne sera pas une observation directe d’une force psychologique quelconque qui causerait l’action de l’intérieur de la tête. Bien plutôt, la volonté est vécue comme le résultat d’une interprétation du lien apparent entre d’une part les pensées conscientes apparaissant en association avec l’action et, d’autre part, la nature de l’action. La volonté est vécue comme le résultat de la causation mentale apparente auto-perçue. Ainsi, (…) cette théorie suggère que la volonté est un vécu conscient qui est dérivé de l’interprétation de l’action comme étant voulue13.

34Bref, le sujet agissant volontairement procède à des interprétations par inférence causale de ses propres actions, et ces inférences sont censées supporter des vécus de volonté — la volonté n’étant en ce sens rien de plus qu’une connexion causale « apparente » ou « auto-perçue »14. Ce qui permet d’ailleurs à Wegner de rattacher sa conception à la notion de cause intentionnelle de John Searle.

35Le fond du problème, en définitive, réside dans la discordance entre séquences causales réelles et séquences causales apparentes. La relation causale apparente unissant une action A à une pensée P dissimule en réalité, estime Wegner, une triple relation causale réelle15. D’abord, en accord avec l’expérience de Libet, on peut supposer que A a une cause inconsciente qui est antérieure à P. Ensuite, P elle-même peut plausiblement être associée à une cause inconsciente antérieure. Enfin, outre les deux relations causales réelles unissant P et A à leurs causes inconscientes respectives, il faut supposer l’existence d’une relation causale réelle entre la cause inconsciente de A et la cause inconsciente de P. L’illusion de la volonté consciente consiste dès lors à confondre la causation apparente avec la causation réelle, qui est en réalité un système causal complexe et en grande partie inconscient.

36Je ne détaillerai pas davantage la conception de Wegner. Très sommairement, elle me paraît engendrer au moins une difficulté qui tient à la notion d’inférence causale. Il semble en effet assez contre-intuitif d’attribuer au sujet agissant de véritables inférences causales au sens humien, à moins bien sûr qu’il ne réfléchisse après coup sur ses propres actions. En fait, on peut aussi bien se demander si la notion de causalité n’est pas superflue pour décrire adéquatement la volonté phénoménale au sens de Wegner. C’est là une proposition ancienne, qui a été faite en 1888 par Hugo Münsterberg et sur laquelle je reviendrai en conclusion.

4. Carl Stumpf

37Passons maintenant à Stumpf. Avec celui-ci, nous en revenons à l’activité attentionnelle sensu stricto, telle qu’elle est supposée intervenir dans le processus perceptuel. Ce que je voudrais montrer, c’est que Stumpf a contribué à mettre en place un concept purement phénoménologique — empirique au sens de la psychologie empirique brentanienne — de l’activité attentionnelle. Stumpf a énoncé un critère univoque pour discriminer entre l’actif et le passif au sein des données immédiates de l’expérience interne, au sein des « données phénoménologiques » au sens de Husserl.

38L’expérience de Libet montre que la conscience de la spontanéité survient après l’événement cérébral correspondant RP. Elle n’exclut pas expressément que RP soit conscient, mais elle révèle que soit RP ne s’accompagne d’aucune volition simultanée, soit il s’accompagne d’une volition simultanée inconsciente, qui ne devient consciente qu’après un certain laps de temps. De là on peut se demander s’il y a un sens à évoquer, à l’encontre du second critère, des volitions inconscientes, comme le font à grande échelle les psychanalystes et les cognitivistes.

39Il est bien connu que la possibilité d’actes intentionnels inconscients et donc aussi de volitions inconscientes a été rejetée formellement par Brentano, dès sa Psychologie du point de vue empirique de 1874. Dans un écrit posthume daté de 1916, Brentano admettait ainsi que les actes intentionnels pouvaient être déterminés par des dispositions ou des habitus inconscients, mais il ajoutait aussitôt que ces dispositions ou ces habitus ne devaient pas être considérés comme des actes mentaux proprement dits, c’est-à-dire comme des actes intentionnels, et que l’idée d’actes mentaux inconscients devenant éventuellement conscients appartenait — selon son expression — à de la « mauvaise psychologie »16. Alfred Kastil commentait ainsi ce passage dans les années 1930 :

De tels habitus sont inconscients, mais ils ne sont pas un penser ou un vouloir inconscients, ils ne sont pas un « avoir quelque chose pour objet », mais certaines particularités de l’âme qui nous sont transcendantes (...). En ce sens Freud a raison quand il dit que psychique et conscient ne sont pas des concepts identiques ; mais il se trompe quand il veut dire que cet inconscient serait réellement un penser, un désirer, un raisonner17, etc.

40Bref, l’idée de volonté inconsciente est un non-sens, la volonté est par essence phénoménale. La conception de Stumpf s’inscrit dans le prolongement de cette thèse de Brentano. Son ambition est avant tout d’élaborer un concept purement phénoménologique de l’activité attentionnelle.

41S’interrogeant sur l’attention dans le premier volume de sa Tonpsychologie de 1883, Stumpf commence par diviser son sujet d’une manière qui est usuelle dans la psychologie de l’attention de la fin du dix-neuvième siècle. L’attention doit être étudiée, dit-il, quant à son essence, quant à ses causes et quant à ses effets. Ces trois questions délimitent des domaines de recherche distincts et relativement indépendants les uns des autres, qui donnaient lieu à des controverses assez différentes en psychologie à cette époque.

42La première question, celle de l’essence de l’attention, est développée par Stumpf dans les termes suivants. L’attention, dit-il, n’est pas autre chose que ce qu’on appelle aussi l’ « intérêt », et l’intérêt est lui-même un sentiment. Selon lui, cette caractérisation n’est pas à proprement parler une définition, mais tout au plus une classification. En fait, déclare-t-il, la qualité intrinsèque de ce sentiment qu’est l’attention n’est pas plus définissable que la qualité intrinsèque d’autres sentiments comme la colère ou la compassion. Le quale « attention », pourrait-on dire, est quelque chose dont on ne peut se faire qu’une idée subjective sur la base de l’expérience interne, et quelque chose qu’il est illusoire de vouloir définir :

La recherche générale sur l’attention (…) s’interroge sur son essence, ses causes et ses effets. La première peut d’emblée être à peine douteuse : l’attention est identique à l’intérêt et l’intérêt est un sentiment. Par là tout est dit. Définir la qualité particulière de ce sentiment n’est pas plus possible que définir celle d’un autre sentiment comme la colère ou la compassion. On peut décrire ce sentiment par des caractères l’accompagnant de façon constante, en particulier des causes et des effets ; on peut notamment dire qu’il est un sentiment théorique en ceci qu’il se tient dans une relation causale, de préférence étroite, à la perception, à la pensée en général, et en ceci qu’il favorise la fiabilité de celles-ci tandis que les autres sentiments lui nuisent (sauf quand justement ils provoquent l’attention). Mais ce ne sont pas là des définitions de sa qualité particulière, qu’on ne peut plutôt qu’éprouver intérieurement, de même qu’on peut seulement voir ou sentir la qualité rouge ou la qualité brûlant18.

43Premièrement l’activité attentionnelle est un sentiment, et deuxièmement ce sentiment, comme d’autres sentiments comme la colère et la compassion, est indéfinissable. Tout ce que nous pouvons en dire, c’est qu’elle remplit généralement une certaine fonction et présente certains caractères en relation à d’autres vécus, par exemple à des perceptions, ou bien qu’elle a généralement tel ou tel type de cause.

44Sans référence explicite, ces deux idées reproduisent presque littéralement la conception de la volonté défendue par Hume au tout début de la 3e partie du livre II du Traité de la nature humaine. La volonté, disait Hume, est « l’impression interne que nous ressentons (feel) et dont nous sommes conscients, quand nous donnons naissance délibérément à un quelconque mouvement de notre corps, ou à une nouvelle perception de notre esprit »19. Bref, la volonté est un sentiment (feeling) qui affecte la conscience lorsque l’esprit produit des effets tels que des mouvements du corps ou de nouvelles représentations. Or cette impression, poursuivait par ailleurs Hume, « est impossible à définir tout comme la fierté et l’humilité, l’amour et la haine ».

45On l’aura compris, l’activité attentionnelle chez Stumpf, comme la volonté chez Hume, est réduite à sa conscience phénoménale. Pas plus que la volonté chez Hume elle ne serait un pouvoir causateur endogène, mais elle se réduit à sa simple donnée phénoménale qui est le sentiment de la spontanéité attentionnelle.

46Le rapport entre volonté et attention est cependant assez complexe chez Stumpf. Ce dernier n’assimile pas sans plus l’attention à la volonté, mais il considère qu’une certaine espèce d’attention est assimilable à la volonté. Dans le même passage que j’ai cité, il commence par énumérer diverses espèces de causes provoquant ou stimulant l’attention : par exemple un changement quelconque dans le champ visuel, ou le fait qu’une donnée phénoménale soit plus intense ou plus agréable que celles qui l’environnent, etc. Or, parmi ces causes, observe-t-il, il faut aussi mentionner le fait qu’une donnée phénoménale peut attirer l’attention parce qu’elle « forme le fondement d’un vouloir quelconque »20. On parle dans ce cas d’attention arbitraire ou volontaire (willkürliche Aufmerksamkeit). Dans l’attention volontaire, ce n’est pas que la volonté soit dirigée vers l’attention, mais c’est plutôt que le sujet veut connaître. Le vouloir est dirigé vers la connaissance au sens le plus large et le plus élémentaire, en particulier, dit Stumpf, vers la comparaison et la différenciation des données phénoménales21. Par exemple je focalise mon attention sur un point gris sur ma chemise, en vue de savoir si c’est une tache, ou une ombre, ou une illusion.

47Ces observations ont été reformulées par Stumpf de façon beaucoup plus claire quelques années plus tard, dans le volume II de la Tonpsychologie. L’attention volontaire, plus clairement, y est caractérisée comme étant « la volonté en tant qu’elle est dirigée vers un remarquer » (der Wille, sofern er auf ein Bemerken gerichtet ist)22. Et ce Bemerken n’est lui-même rien d’autre que la perception elle-même d’un contenu ou d’une partie d’un contenu : je focalise mon attention sur la tache sur ma chemise au sens où je veux la voir. Ce qui signifie que l’objet de la volonté, ici, est simplement l’acte perceptuel lui-même23.

48Cette manière de voir ne change pas fondamentalement les données du problème, car la volonté elle-même est caractérisée par Stumpf, après Hume et Brentano, comme un certain type de sentiment. « Si nous concevons le “sentiment” au sens large, déclare-t-il, alors on peut effectivement compter la volonté elle-même au nombre des sentiments, et naturellement des sentiments positifs24. » Ainsi l’attention volontaire est un sentiment au sens où elle est aussi bien un « vouloir remarquer perceptuellement » :

« Diriger son attention vers quelque chose » ne signifie rien de plus ni rien de moins que ceci : « vouloir remarquer un contenu (en tant que partie d’un tout) ou quelque chose dans un contenu (des parties ou des relations de ce contenu) ». Entre le vouloir et ce qui en résulte, à savoir la perception, il n’y a pas quelque chose de plus au milieu qui devrait être caractérisé comme étant l’attention, mais la volonté est justement, ici, l’attention25.

49Ces formulations induisent chez Stumpf une distinction essentielle entre le Bemerken et l’Aufmerken : l’Aufmerken est une volition dont l’objet est un Bemerken. Et naturellement, cela peut conduire à envisager un double concept d’attention si l’on assimile le Bemerken lui-même à une forme d’attention — ce que Stumpf se refuse à faire26. Cette distinction se retrouve en tout cas chez Husserl ainsi que chez Anton Marty27. Mais je n’irai pas plus loin dans cette direction.

50Ces quelques commentaires sur l’attention volontaire montrent au moins une chose, c’est que la conception de Stumpf n’est humienne que jusqu’à un certain point. Ainsi il est très important de noter que Stumpf ne dénie pas à l’attention son caractère actif du fait qu’il la tient pour un sentiment. L’interprétation juste est plutôt que le caractère actif est réduit à sa réalité phénoménale. Ce caractère actif, dit en substance Stumpf, n’intéresse le psychologue ou le phénoménologue que dans la mesure où il s’atteste dans l’expérience immédiate à travers le sentiment que nous avons de décider librement de nous focaliser sur ceci plutôt que cela, le reste étant mis entre parenthèses. Ce qui implique qu’au fond, pour Stumpf, et contrairement à ce qu’on voit chez Hume, il est indifférent que le sentiment d’activité soit ou non illusoire. La question de savoir s’il y a ou non une activité attentionnelle réellement endogène n’est plus une question relevante en psychologie ou en phénoménologie.

51Par cette conception de Stumpf, il semble que nous ayons atteint notre but. Nous sommes désormais en possession d’un concept d’activité attentionnelle qui soit utilisable dans le contexte d’une théorie phénoménologique de la perception, c’est-à-dire d’un discrimen empirique positif pour décider si un phénomène psychique est actif ou ne l’est pas. Ce qui implique, a contrario, que le choix d’un certain empirisme en psychologie ou en phénoménologie ne nous contraint pas forcément à renoncer à la notion d’attention perceptuelle.

5. Hugo Münsterberg

52Je conclurai par quelques mots sur une conception assez exemplaire sur les questions soulevées jusqu’ici. Il s’agit de celle exposée par le psychologue allemand Hugo Münsterberg dans son essai de 1888 intitulé Die Willenshandlung. J’évoque cette conception parce qu’elle est un exemple assez extrême d’approche empirico-phénoménologique de la volonté au sens qui nous occupe28.

53La conscience, commence par remarquer Münsterberg, présente une certaine unité face au divers phénoménal. On peut supposer qu’elle trouve cette unité dans un principe mettons transcendantal qu’il n’est peut-être pas illégitime de considérer comme une « fonction » de la volonté. Cependant, ajoute-t-il, la volonté en ce sens relève de la théorie de la connaissance et certainement pas de la psychologie. Le psychologue empirique, en effet, a pour uniques objets les phénomènes de la conscience eux-mêmes, à savoir les phénomènes psychiques, qui nous sont donnés dans l’expérience interne. Comme tel, le psychologue n’est pas habilité à parler de la volonté en tant qu’elle « produit et conditionne les phénomènes de la conscience », mais seulement de la volonté qui « nous est donnée en tant que phénomène de la conscience ».

54En d’autres termes, l’exigence d’empiricité radicale à laquelle Münsterberg soumet la psychologie prescrit que la volonté ne doit pas être définie comme une condition extra-phénoménale de certains phénomènes, mais plutôt comme « un phénomène parmi d’autres phénomènes » (eine Erscheinung wie andere Erscheinungen)29. De là cette question que Münsterberg met au centre de son travail sur la volonté : « En quoi consiste le contenu de notre expérience interne, donné empiriquement à tout un chacun, que nous désignons du terme de volonté ? » La volonté qui intéresse le psychologue n’est pas une mystérieuse spontanéité unificatrice qui transcenderait les phénomènes psychiques, mais il est un certain phénomène psychique, c’est-à-dire une donnée phénoménale de l’expérience interne. Or, dans l’esprit de Münsterberg, cela équivaut à faire de la volonté, comme avant lui Hume et Stumpf, un sentiment. « L’essentiel du vouloir, affirme-t-il, est le sentiment de l’activité interne ». On reconnaît ici, presque à l’identique, la thèse stumpfienne suivant laquelle l’essence de la volonté est d’être un sentiment sui generis.

55Il est intéressant de noter que, pour Münsterberg, cette limitation à la volonté empirico-psychologique va de pair avec l’exclusion de toute considération de nature causale. L’idée de Münsterberg — d’allure franchement positiviste — est que la mise au jour de relations causales, quelles qu’elles soient, ne peut qu’excéder le donné phénoménal de l’expérience interne et se révèle donc illicite en psychologie empirique :

En ce qui concerne la question de savoir par quoi la volonté est causée et ce qu’elle cause, on ne peut donc absolument pas y répondre par la voie de la psychologie empirique, mais seulement par la voie de la spéculation qui opère à l’aide d’éléments hypothétiques, non donnés à l’expérience30.

56Avec la psychologie de la volonté de Münsterberg, nous sommes en présence d’une tentative de radicalisation de la thèse suivant laquelle la volonté comme causation endogène et la volonté phénoménale sont mutuellement indépendantes. La volonté n’est même plus, comme chez Wegner, le sentiment de causer ses propres actes par opposition à la causation réelle, et elle ne requiert même plus la problématique notion d’inférence causale, mais elle est sans plus un sentiment sui generis dont la description ne réclame nulle part l’introduction du concept de causalité. Ce qui a pour effet que la mise au jour de relations causales peut être confiée entièrement aux sciences naturelles et notamment à la neurophysiologie.

57L’analyse de Münsterberg nous permet ainsi de distinguer plus précisément trois concepts de volonté. Premièrement, il y a une notion « métaphysique » ou plus largement extra-scientifique de volonté qui est celle de Libet quand il suggère que la croyance au libre arbitre est compatible avec son expérience et se révèle préférable pour des raisons extra-scientifiques. Deuxièmement, il y a la « volonté empirique » de Wegner, à savoir la volonté en tant que causalité endogène au sens des sciences naturelles — celle que remet en cause le déterminisme humien. Troisièmement, il y a la volonté identifiée, en un sens purement phénoménologique, à un sentiment de volonté.

58Je dois encore faire une remarque avant de terminer — une remarque qui nous fera, pour ainsi dire, boucler la boucle. Il faut noter, en effet, que Münsterberg ne restreint pas la volonté comprise en ce sens aux actions. Il déclare expressément que cette notion de volonté s’étend également à la sphère des représentations, et plus spécialement à l’attention, qu’il conçoit, comme Stumpf, sur le modèle de la volonté31. Ainsi, pour Münsterberg, il est toujours possible de mettre en place un concept radicalement empirique, purement phénoménologique de l’attention active. Ce qui était, on s’en souvient, l’enjeu de la présente étude. Dans la mesure où il est désormais suffisant qu’un acte ou une partie d’acte mental soit vécu comme librement performé, plus rien ne semble plus faire obstacle à la mise en place d’un concept purement phénoménologique d’activité attentionnelle. Sans doute, celle-ci met d’emblée hors de portée un grand nombre de questions essentielles, en particulier la question de savoir si le vécu de la libre activité est ou non illusoire. En ce sens, elle restreint considérablement les prétentions d’une théorie phénoménologique de l’activité attentionnelle. De plus, elle continue à poser d’importants problèmes dans le détail. Néanmoins, quelque insatisfaisant qu’il puisse encore paraître, le discrimen purement phénoménal a l’avantage de nous tenir à l’écart des buissons d’épines du libre arbitre métaphysique et de tracer une voie sûre pour l’élaboration de certaines distinctions dont il y a de bonnes raisons de penser qu’elles sont indispensables en vue d’une théorie complète de l’expérience perceptuelle.

Notes

Para citar este artículo

Acerca de: Denis Seron

Université de Liège – FNRS