- Accueil

- Cahiers n°10. « Le gouvernement des musées mémoria...

- La place occupée par les publics dans le gouvernement d’Auschwitz-Birkenau : entre quantification des masses et qualité de la transmission mémorielle

Visualisation(s): 688 (14 ULiège)

Téléchargement(s): 0 (0 ULiège)

La place occupée par les publics dans le gouvernement d’Auschwitz-Birkenau : entre quantification des masses et qualité de la transmission mémorielle

Table des matières

Introduction

1Symbole du mal absolu dans la culture contemporaine, « métonymie de la Shoah »1 ou « centralité de la Shoah »2 pour reprendre les termes d’Annette Wieviorka (2005) et de Tal Brutmann (2011), le camp d’Auschwitz-Birkenau est le musée-mémorial européen qui accueille aujourd’hui le plus grand nombre de visiteurs. En 2019, un seuil a même été dépassé avec près de 2,3 millions d’entrées enregistrées. Cette fréquentation conséquente suggère de s’intéresser aux profils des visiteurs. Qui sont-ils ? A quels publics s’adresse ce musée-mémorial ? Que connaît-il de ces publics ? Jusqu’à quel point les connaît-il ?

2Obtenir des réponses à ces questions s’est avéré utile pour interroger le gouvernement du musée-mémoriel et surtout saisir quelles places occupent les publics ou leurs représentants3 ; mais aussi de se demander quel est le niveau d’influence des publics conduisant le musée à adapter ses décisions et son offre muséale4. Porter ce type de questions implique de songer à la notion de gouvernement par les instruments5, à celle de l’intégration des données objectives sur les visiteurs autant qu’à la notion de référentiel6. C’est dans cette perspective qu’une analyse de contenu a été réalisée sur l’ensemble des rapports d’activités que le musée-mémorial d’Auschwitz-Birkenau propose de 2006 à 2022. Cette analyse s’est enrichie de l’histoire du site, d’articles de presse et de discours officiels.

3Les investigations menées permettent d’emblée de penser que le musée-mémorial connaît globalement mal son public, au point qu’il apparaît comme une catégorie abstraite et générale. La connaissance des publics se limite à la fréquentation du site et son audience dans les réseaux numériques. À ce constat initial de la quantification des publics, il convient d’apporter une nuance à propos du jeune public. Il est identifié même s’il reste mal connu par la direction du musée. D’évidence il occupe une place particulière parmi l’ensemble des visiteurs mais aucun service ou études ne recueillent des informations sur ce public juvénile. À l’appui d’entretiens menés avec des historiens français, des représentants d’associations de mémoire et des déclarations des administrateurs d’Auschwitz-Birkenau, il parait raisonnable de soutenir que le jeune public a été introduit par les entrepreneurs de mémoire. Véritables acteurs intermédiaires, ils participent à donner à ce public une place prioritaire dans le gouvernement du musée-mémorial animés par le souci d’apporter une réponse à l’antisémitisme et au génocide.

I. Visiter le camp d’Auschwitz-Birkenau : qui effectue les voyages ?

1. Le profil des visiteurs d’Auschwitz-Birkenau

4Historiquement, dès que cela fût possible après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de pèlerins ont massivement afflué sur le site d’Auschwitz, à la recherche de traces de leurs proches pour se recueillir et rendre hommage aux victimes. Mais ce n’est qu’à partir du 2 juillet 1947 qu’une loi votée par le Parlement polonais propose officiellement de créer un musée d’État à Auschwitz, « un monument du martyrologe et de la lutte du peuple polonais et des autres peuples » afin que les anciens déportés et leurs descendants puissent venir commémorer les victimes de la Shoah. Auschwitz est l’un des anciens camps nazis pour lesquels le besoin de conservation s’est rapidement imposé. L’idée de transformer le camp en site mémoriel provient des déportés eux-mêmes. Des associations de mémoire, des amicales d’anciens déportés se coordonnent et organisent les premiers déplacements à Auschwitz avant que les descendants des déportés prennent le relais comme l’association de Serge et Beate Klarsfeld, celle des Fils et des Filles de Déportés Juifs de France. Mais au fil des ans, les usages du lieu se sont diversifiés tout comme son public. La chute du rideau de fer en 1989 a ouvert la voie à de nouvelles formes de fréquentation des sites de la Shoah. Auschwitz n’est plus seulement un lieu de recueillement et de commémoration. Il est devenu objet de transmission et d’éducation mémorielle. Le tourisme de mémoire bouleverse les visites de ce lieu et conséquemment sa fréquentation7.

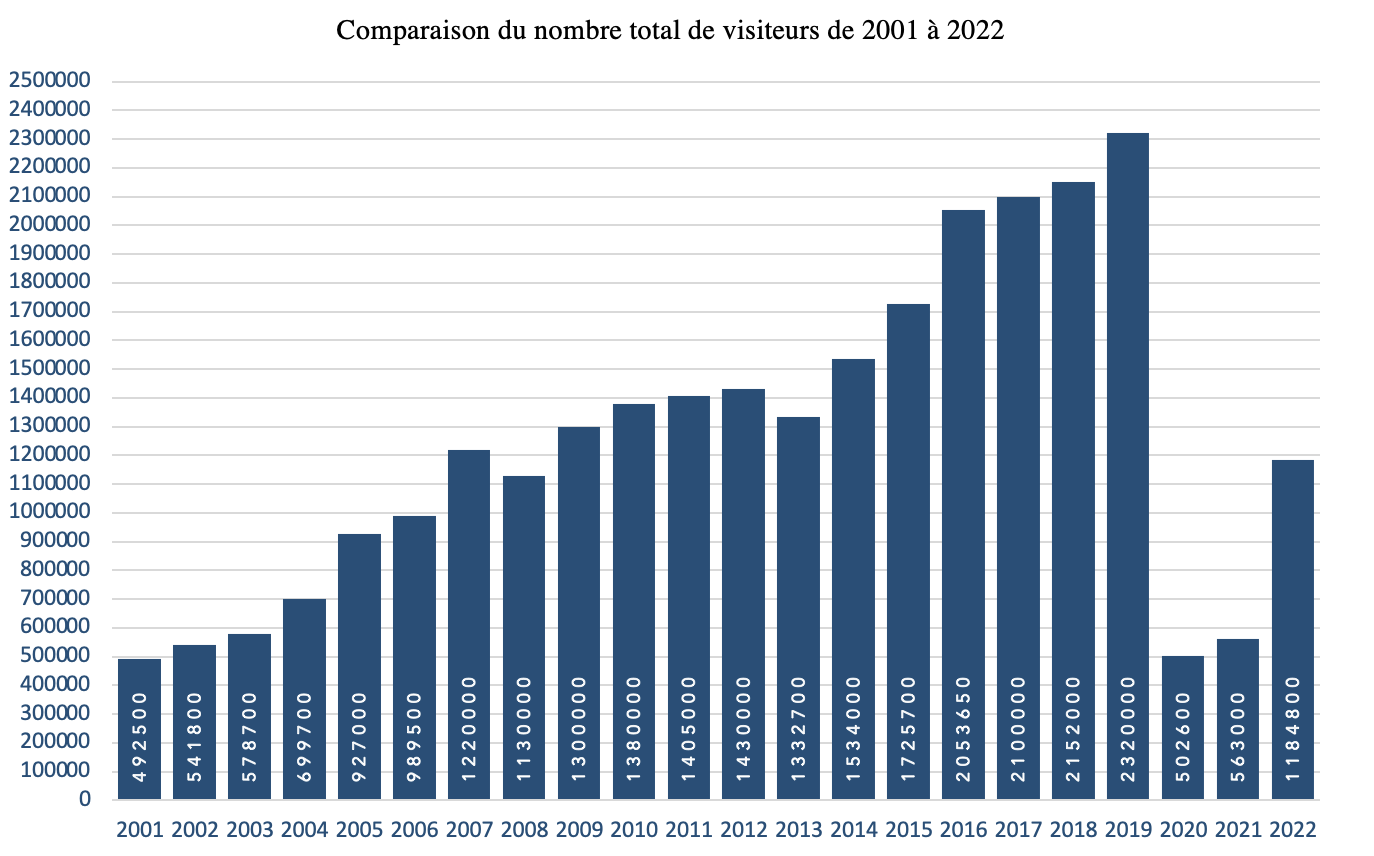

5Le graphique ci-dessous, issu du dernier rapport d’activité de 2022, présente une rétrospective du nombre total de visiteurs à Auschwitz-Birkenau depuis 2001. Nous n’avons pas accès à des données plus anciennes. Si l’on se réfère aux données communiquées par le musée-mémorial, la fréquentation du site connait depuis 2001, une croissance continue. L’année 2016 marque le franchissement d’un seuil en dépassant les 2 millions d’entrées pour atteindre en 2019, un record avec de 2 320 000 visites enregistrées. La fréquentation du site a été multipliée par quatre en l’espace d’une vingtaine d’années.

6Le tableau présenté ci-dessous dévoile un classement des pays en fonction du nombre de visiteurs. La nationalité des visiteurs que l’on peut rencontrer sur place atteste l’importance que revêtent le site et son histoire pour de nombreux pays. Pour exemple, en 2022 on recensait 27 499 visiteurs français. Et en 2016, la France enregistrait un nombre de visiteurs record avec près de 82 950 entrées enregistrées, occupant le septième rang des pays les plus pourvoyeurs de visiteurs à Auschwitz ; le premier rang étant occupé par les visiteurs polonais.

Les visiteurs du camp d’Auschwitz-Birkenau par pays en 2022

|

Pays |

Nombres de visiteurs |

Pays |

Nombres de visiteurs |

|

Pologne |

432 880 |

Roumanie |

8 918 |

|

Royaume-Uni |

70 358 |

Norvège |

8 194 |

|

République Tchèque |

48 858 |

Suède |

7 468 |

|

Allemagne |

42 889 |

Belgique |

6 412 |

|

Etats-Unis |

40 086 |

Danemark |

6 339 |

|

Espagne |

33 707 |

Grèce |

4 927 |

|

France |

27 499 |

Autriche |

4 698 |

|

Italie |

26 836 |

Portugal |

3 840 |

|

Slovaquie |

26 164 |

Finlande |

3 245 |

|

Ukraine |

24 629 |

Japon |

2 628 |

|

Pays-Bas |

16 467 |

Turquie |

2 429 |

|

Hongrie |

15 650 |

Canada |

2 401 |

|

Israël |

14 451 |

Brésil |

2 288 |

|

Lituanie |

9 701 |

Slovénie |

2 167 |

|

Irlande |

2 089 |

||

|

Corée du Sud |

1 873 |

||

|

Autres pays |

28 507 |

||

|

Aucune donnée renseignée sur le pays d’origine |

256 118 |

7Il est par ailleurs intéressant de préciser qu’au début des années 1990 les visiteurs venaient en grande majorité de Pologne, d’Israël, des Etats-Unis et de certains pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne ou la France. Mais la seconde moitié des années 1990 a ouvert la voie à d’autres pays comme ceux d’Europe centrale : les visiteurs venus de République Tchèque ou de la Slovaquie en font notamment partie. Et l’entrée dans le xxie siècle, marque l’arrivée de nationalités venues d’Asie. Cette ouverture est surprenante compte tenu du fait que l’Asie a une lecture de l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale foncièrement différente.

8Ces données relevant d’une dimension internationale ne sont pas anodines. Elles contribuent à montrer l’intérêt que présente les publics pour le musée. Ils n’existent que dans le décompte des effectifs et du nombre qu’ils représentent par pays. L’étude des rapports d’activités dévoile que seules les variables relevant du niveau de fréquentation et du rayonnement du musée sont retenues. L’administration du musée-mémorial semble se contenter de mettre au point des méthodes pour gérer les listes d’attentes des visiteurs mais ne dispose pas de service spécialisé pour étudier les publics comme il en existe désormais dans la plupart des grands musées.

2. Une préoccupation pour le public juvénile

9Si le musée s’adresse à un public international, c’est la jeunesse qui semble retenir le plus son attention. Il faut dire que depuis la fin des années 1990, des groupes scolaires de plus en plus nombreux se déplacent dans le cadre de projets éducatifs. La création d’institutions chargées de la mémoire de la Shoah a permis le soutien et l’organisation de façon systémique de voyages pédagogiques vers le site d’Auschwitz. La Fondation pour la Mémoire de la Shoah ou le Mémorial de la Shoah pour le cas français en sont de parfaits exemples.

10Il faut ajouter que les discours des promoteurs de ces visites qui affirment que confronter les élèves à la réalité dramatique de l’histoire, à la matérialité des vestiges, sont depuis déjà quelques années communément acceptés et repris dans le monde scolaire. L’idée selon laquelle les jeunes sont en mesure de mieux retenir cette leçon de l’histoire et de mieux la comprendre pour en tirer des leçons civiques en se rendant sur les lieux du drame8 est largement admise. Le directeur du musée-mémorial d’Auschwitz-Birkeanu, Piotr Cywinski (2011), déclarait lui-même que « des cours sur la période du nazisme, sur la Shoah, on peut les faire partout. Si les gens viennent ici c’est pour voir, pour imaginer, pour agrandir leur conscience de la réalité. »9.

11Les relais politiques sur les vertus supposées des visites abondent10 et la disparition des derniers témoins de la déportation accentue probablement l’importance de former et de sensibiliser au plus vite les nouvelles générations à cette histoire11.

12La place occupée par le public juvénile dans le fonctionnement du musée-mémorial d’Auschwitz-Birkenau apparaît dans l’expression d’un projet scientifique et culturel. Il est celui pour lequel une politique éducative est proposée et élaborée. De nombreuses formules sont mises en place pour faire comprendre au jeune public les enjeux civiques et moraux qui en découlent. La mission éducative se trouve être l’une des missions prioritaires du musée-mémorial. Et ce dernier, à destination des jeunes, collégiens, lycéens, propose diverses activités éducatives, accompagnées par des guides, telles que des ateliers, des visites d’études, des cours proposés en plusieurs langues comme le polonais, l’anglais, l’allemand, le français. Les jeunes élèves sont également encouragés à soutenir le musée et le mémorial d’Auschwitz en s’impliquant dans des activités bénévoles qui contribuent à la préservation du site.

13Il convient d’ajouter que depuis les années 2000, le musée développe un service dédié à la communication numérique qui intervient sur les réseaux sociaux. Twitter (désormais X) semble être la plateforme la plus investie par le musée. Elle est utilisée pour transmettre, éduquer, sensibiliser et maintenir un lien permanent avec la mémoire du lieu, corriger des propos négationnistes et révisionnistes, mais aussi des comportements qui iraient à l’encontre de la morale. Ce fut le cas en 2014, lorsqu’une adolescente américaine avait fait polémique en publiant une photo d’elle souriante intitulé « Selfie in the Auschwitz Concentration Camp », un cliché jugé indécent.

14Le musée-mémorial multiplie ainsi les initiatives numériques en proposant divers projets en ligne. Il existe par exemple depuis 2021, la réalisation d’une série podcast « On Auschwitz ». Également la mise à disposition d’un ensemble de cours et de matériels éducatifs principalement destiné à un public scolaire. Le e-learning est aussi une nouvelle manière d’en apprendre plus sur le camp. Ces éléments sont présents sur le site web, qui a enregistré en 2022 près de 23 millions de vues.

15Et le musée n’est pas en reste. Il s’est aussi penché sur la question des visites virtuelles, proposant aujourd’hui une application permettant de découvrir le camp en ligne. Ce dispositif inédit a l’ambition de toucher le plus grand nombre de visiteurs et notamment la jeune génération.

3. Une méconnaissance du profil des publics qui pose question

16Si le public juvénile semble être le public privilégié, contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, il reste mal défini par l’administration du site. Lorsque l’on souhaite obtenir plus de renseignements à son sujet, concernant le nombre de jeunes qui visitent le musée chaque année, curieusement aucune donnée ne sont mises à disposition. Ce public reste mal identifié par la direction. Les données présentées en amont et diffusées par le musée dans les rapports d’activité, ne permettent pas d’affirmer que les jeunes et/ou les groupes scolaires soient un public majoritairement présent sur le site chaque année. Finalement les seules données que nous avons pu obtenir de la part de la direction du musée indépendamment de celles fournies dans les rapports d’activités, débutent en 2015 et sont les suivantes :

|

Année |

France – Total visiteurs |

France – Nombre de jeunes (de moins de 26 ans) |

% de jeunes de moins de 26 ans par rapport à la population totale |

|

2015 |

57 600 |

12 672 |

22 |

|

2016 |

82 950 |

27 565 |

33 |

|

2017 |

74 700 |

23 157 |

31 |

|

2018 |

68 980 |

17 547 |

25 |

|

2019 |

67 540 |

19 093 |

28 |

|

2020 |

14 450 |

4 724 |

32 |

|

2021 |

18 600 |

4 587 |

25 |

17Le tableau ci-dessus rend compte de la part que représente les individus français ayant moins de 26 ans12 par rapport à l’ensemble des visiteurs. Le constat est sans appel, le public visiteur français n’est majoritairement pas jeune. En 2019, les moins de 26 ans ne représentaient que 28 % du total des visiteurs français. Ce sont les publics adultes qui sont majoritairement présents à Auschwitz. Le jeune public s’impose dans les préoccupations du musée et semble considéré comme essentiel par celui-ci, dans la mesure où il adapte son offre muséale en conséquence. Mais cette démarche est tout à fait curieuse compte tenu du fait que les jeunes ne constituent pas la part la plus importante des visiteurs.

18Ajoutons que la direction du musée n’est pas non plus en mesure de connaître en détail le profil sociologique des visiteurs, à savoir leur âge, leur genre, leur niveau d’étude ou même leur lieu de résidence. Aucune étude n’a été menée pour identifier ces aspects. Le renouveau muséologique du dernier tiers du xxe siècle qui place le public, l’expérience du visiteur au centre de la démarche muséale, ne s’est pas produit à Auschwitz-Birkenau. C’est d’autant plus surprenant que pour parvenir à « gouverner » un lieu aussi fréquenté, comportant des enjeux aussi importants, il convient de prendre appui sur des connaissances objectives qui déterminent les projets politiques à appliquer et à mettre en œuvre. Est-ce la visée universaliste de ce musée qui explique le peu d’importance accordée à l’identité des publics-visiteurs ?

II. Des acteurs intermédiaires qui font exister les publics-visiteurs

19Le constat établi dans la partie précédente suggère plusieurs réflexions sur la manière dont le musée-mémorial pense son public-visiteur. Interroger la place occupée par les publics des musées-mémoriaux suppose en premier lieu de comprendre qui ils sont afin de proposer l’offre muséale la plus adaptée en conséquence. Or si le musée d’Auschwitz-Birkenau ne connait pas son public, de quelles manières le fait-il exister ?

20Nos investigations auprès des historiens français et des représentants d’associations de mémoire nous invitent à prêter attention aux rôles de certains acteurs qui s’invitent dans la gouvernance en exerçant une influence considérable sur la direction du musée. Ce sont des acteurs qui prennent la parole pour exprimer leurs opinions sur la manière dont doivent s’organiser, s’agencer la muséographie. Comment caractériser ces acteurs intermédiaires lorsqu’ils deviennent les relais des publics auprès de l’institution ?

1. Le rôle des entrepreneurs de mémoire, représentants des publics juvéniles

21Les entrepreneurs de mémoire font probablement partie de ces acteurs et nous soutenons que les qualités des publics sont saisies à travers leurs médiations. Les jeunes, parce qu’ils représentent l’avenir, disposent de l’attention de ces acteurs et, ces derniers, parce qu’ils sont des relais privilégiés, véhiculent des représentations de ces publics auprès de la direction du musée-mémorial.

22Prenons l’exemple assez significatif d’une personnalité influente comme Serge Klarsfeld. Représentant avec sa femme Beate Klarsfekd, des descendants des déportés, il contribua par son activisme13 à sensibiliser la société française au sort des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale et à la nécessité de procéder à des réparations symboliques et matérielles. Son combat, en tant qu’avocat consistera notamment à dénoncer devant la justice française, les hommes de Vichy, exécuteurs ou complices de la Shoah. Il crée avec sa femme en 1979, l’association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France qui illustre cette nouvelle action militante et mémorielle. Le couple adopte une position proche des lanceurs d’alerte14 étudiés par Chateauraynaud et Torny (1999). Ils s’imposent comme des porte-paroles et leaders d’une cause et d’une génération. Leurs actions pas toujours conventionnelles15 attirent l’attention des médias qui à leur tour, jouent un rôle déterminant dans leurs stratégies de mobilisation de l’opinion. On retrouve ici un phénomène bien identifié dans la littérature sociologique qui s’intéresse à la mise en visibilité sociale d’un fait pour le transformer en problème public inscrit dans l’espace médiatique et conséquemment dans les arènes politiques ou judiciaires16. La notoriété atteinte, la recherche d’alliés et les liens entretenus avec des personnalités publiques parmi les plus influentes vont peser un poids considérable pour faire aboutir les actions engagées. Leur association s’adresse à la fois au grand public, aux responsables politiques et aux historiens lorsqu’il s’agit par exemple de faire reconnaître la responsabilité de l’État français dans la déportation. A l’objectif initial d’obtenir réparation et de faire entendre justice s’ajoute aussi la volonté de lutter contre l’oubli des horreurs subies par les familles des déportés juifs de France. Comme l’écrit Olivier Lalieu (2001), « l’exigence de justice est aussi, peut-être surtout, une exigence de mémoire » qui suppose de tirer des leçons de la Shoah »17.

23La transmission aux plus jeunes est ainsi présente dès le départ et son introduction au sein de l’institution scolaire constitue une sorte de prolongement naturel au même titre que la promotion du « devoir de mémoire »18 qui apparaît dans les années 1990. Les valeurs et les préférences de ces acteurs vont au-delà de la simple appartenance partisane ou idéologique, ils agissent à partir de la représentation qu’ils ont de l’antisémitisme et des solutions qu’ils entendent y apporter. Et la transmission de la mémoire aux plus jeunes générations en fait partie.

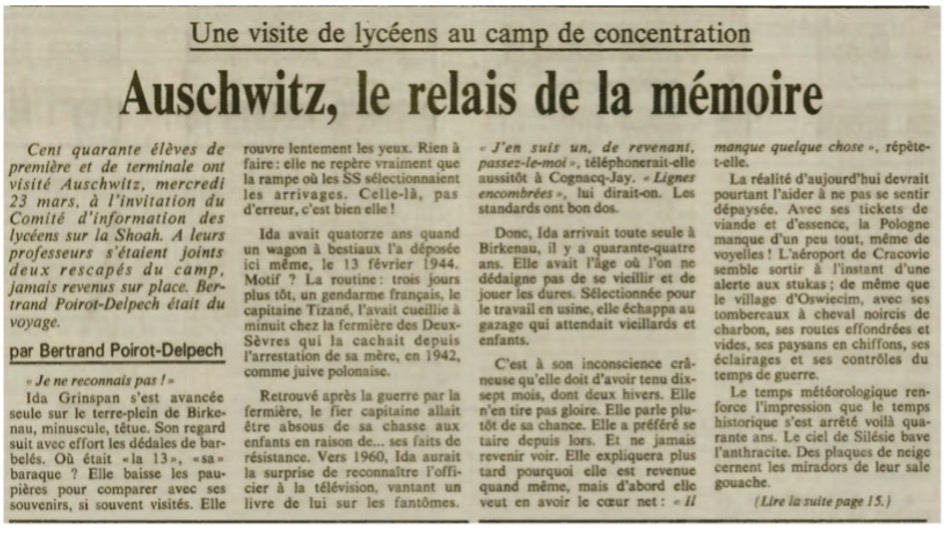

24Les années 1980 marquent ainsi l’inauguration des premiers déplacements en avion vers le site d’Auschwitz-Birkeanu. La France prend part à cette démarche. C’est en 1988 qu’est réalisée la première visite de lycéens français à la demande des associations d’anciens déportés et du Congrès Juif Mondial en partenariat avec l’Éducation Nationale. Serge Klarsfeld était du voyage tout comme l’historienne Annette Wieviorka comme elle le décrit dans son livre Auschwitz 60 ans après paru en 2005. A l’époque où elle enseignait au lycée Voltaire de Paris dans le 11e arrondissement, elle devait accompagner 10 élèves pour ce voyage largement médiatisé. A cette occasion, l’essayiste Jean-Claude Pressac était présent, également l’historien et homme politique français André Kaspi, ainsi que la déportée Ida Grinspan. Annette Wieviorka nous confiera en entretien que les réactions pour ce voyage étaient plutôt vives et positives : « Tout le monde voulait partir, tout le monde voulait y aller »19. Pour celles et ceux qui ont contribué à ce voyage, le choc de ce dernier devait être nécessaire pour appréhender la réalité des faits.

25Et pour cause, ce voyage s’organise en parallèle du procès de Klaus Barbie, procès très médiatique, et organisé une nouvelle fois par des associations de déportés. Le journaliste Bertrand Poirot-Delpech a d’ailleurs relayé par écrit cette expérience inédite dans les pages du Monde de l’édition du 26 mars 1988 : « L’engagement est pris solennellement de témoigner face aux négationnistes, de veiller au moindre risque de récidive, de s’en sentir par avance responsable. Oui le relais est bel et bien transmis ».

Illustration 1 : Extrait de l'article de Bertrand Poirot-Delpech paru dans le journal Le Monde

Illustration 1 : Extrait de l'article de Bertrand Poirot-Delpech paru dans le journal Le Monde

26Relais privilégié, Serge Klarsfeld emmène donc ces jeunes français pour la première fois à Auschwitz. Il les emmène en présupposant que cette visite constituera pour eux, une expérience marquante qui laissera une empreinte dans le temps. Il nous confiera en entretien que ce voyage à Auschwitz était nécessaire et qu’il doit par ailleurs continuer de perdurer. La jeunesse doit être éduquée et sensibilisée à cette histoire et être dépositaire d’une morale.

27« C’est une sorte de pèlerinage de morale politique. Il doit se faire à l’âge où on fait des choix décisifs de la vie et le choc aide à choisir le bon côté, car si ça n’était pas dur, ça ne vaudrait rien »20. L’objectif de ces voyages est finalement tracé : « Nous voulons que ces garçons et ces filles, en majorité non-juifs, soient des témoins, des relais de la mémoire »21. Serge Klarsfeld est ainsi l’un des premiers à dire qu’il est nécessaire de se rendre à Auschwitz, et qu’il faut croire à la vertu des visites.

28Pour les entrepreneurs de mémoire, la confrontation au lieu constitue assurément l’un des vecteurs privilégiés de la transmission du savoir. Et les actions entreprises auprès des jeunes n’ont pour seul but de les sensibiliser à l’histoire du génocide. D’autres acteurs de la mémoire s’engagent aussi à leur tour pour proposer des visites scolaires. C’est le cas du Père Dujardin qui dès 1998, initie les « Trains de la Mémoire », un dispositif qui emmène des centaines d’élèves de lycées catholiques à Auschwitz pour un voyage marqué d’une profonde démarche de réflexion. Par ses actions, il a certes contribué à renouer le dialogue judéo-chrétien, mais a également démontré que tout acteur, qu’il soit citoyen, religieux, peut s’engager pour interpeller la jeunesse sur la nature profonde des crimes de masse. Ces acteurs ont une voix dans ce domaine et leurs actions sont d’autant plus saluées et encouragées par le musée-mémorial qu’ils exerceront une influence conséquente sur l’organisation des visites en Pologne, qui depuis 1988, ne cessent d’être investies par les établissements scolaires.

29Ils sont en quelque sorte devenus les représentants des publics-visiteurs, à la manière de porte-paroles ou de médiateurs22. C’est bien parce qu’ils exercent une influence dans la valorisation d’une mémoire collective que la direction du musée dans sa gouvernance s’en remet à la figure « d’expert » qu’incarnent ces acteurs intermédiaires.

2. Un statut qui confère un pouvoir décisionnaire

30Leur statut leur a permis, par ailleurs, de contribuer à des décisions qui dépassent le simple fait d’envoyer des visiteurs à Auschwitz et de faire la promotion de ce lieu pour lutter contre les violences racistes et antisémites. A l’origine de décisions concernant l’aménagement de dispositifs au sein du camp ces acteurs s’invitent volontairement dans la gouvernance du lieu.

31L’exemple du pavillon français situé dans le bloc n°20 du site Auschwitz I est à ce titre significatif. Consacré à la mémoire des victimes françaises déportées, cet espace figure parmi les lieux incontournables du camp pour les visites scolaires françaises. A la demande du musée qui proposait à tous les pays ayant eu des déportés d’installer une exposition nationale dans un des blocs du camp, le pavillon français fût inauguré le 30 septembre 1979. Si la première exposition était surtout centrée sur les actes de la résistance française face à l’occupant nazi, la rénovation de 2005 suggère, elle, une présentation des faits différente. A l’occasion du 60e anniversaire de la libération du camp, le 27 janvier 2005, cette nouvelle exposition inaugurée par le président Jacques Chirac, honore la mémoire des déportés à travers cinq destins parmi lesquelles figurent entre autres les parcours d’un enfant caché de la province d’Izieu, Georgy Halpern, d’origine polonaise, ou encore de Charlotte Delbo, figure communiste et résistante. Chaque salle du pavillon éclaire leur parcours de déporté et la visite de ce lieu s’achève devant les photos de 2 000 enfants juifs déportés.

32Le jour de l’inauguration de l’exposition, le président français est entouré de Serge Klarsfeld et de Simone Veil23, ainsi que d’un groupe d’une dizaine d’élèves de troisième. Le message est clair et fort. Faire la visite en compagnie de ces jeunes renforce l’idée selon laquelle ils sont un référentiel au nom duquel des décisions sont prises et des aménagements sont faits. La muséographie de cet espace a été réalisée pour un jeune public mais sans jamais interroger ses visiteurs et leurs réceptions singulières du lieu.

Illustration 2 : La Judenrampe du camp d'Auschwitz-Birkenau - Mars 2019

Illustration 2 : La Judenrampe du camp d'Auschwitz-Birkenau - Mars 2019

33Une autre installation effectuée en 2005 fût celle de la réhabilitation de la Judenrampe du camp Birkenau, grâce au financement obtenu par Serge Klarsfeld auprès de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Pendant soixante ans, ce lieu a été négligé au point de disparaître entièrement sous la végétation. Sur la Judenrampe sont arrivés plus de 500 000 juifs, ce qui correspond à la moitié des Juifs arrivés dans le camp d’Auschwitz-Birkenau. A l’occasion du cinquantenaire de la déportation des Juifs de France en 1992, les Fils et Filles des Déportés Juifs de France ont pris l’initiative d’un « train de la mémoire ». Dès leur arrivée à Auschwitz, ils ont procédé à une cérémonie et ont fait poser une plaque à la Judenrampe. Simone Veil et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah furent convaincus du projet de réhabilitation de ce lieu et ont attribué les moyens financiers nécessaires pour le rénover. D’un point de vue historique, cette rampe ferroviaire était celle, où jusqu’en mai 1944, sont arrivés à Auschwitz-Birkenau tous les convois de déportés entre Auschwitz I et II.

34Aujourd’hui grâce au travail fournit par Serge Klarsfeld, elle est le point de départ de l’ensemble des visites scolaires françaises du lieu.

Illustration 3 Un groupe d'élève devant la Judenrampe - Novembre 2019

Illustration 3 Un groupe d'élève devant la Judenrampe - Novembre 2019

35Pour ces acteurs, il s’agit de faire l’expérience du « comprendre pour agir ». L’agencement du lieu de mémoire, sa muséographie, nous pousse à nous interroger sur la finalité de ces lieux. Le regard de Brigitte Sion (2013) sur l’étude des mémoriaux24 invite à nous demander comment par le biais, d’une architecture, une esthétique, un parcours tracé, des témoignages présentés, des données historiques, on arrive (ou non) à rendre hommage aux victimes de la déportation et à souligner l’importance du « plus jamais ça ». Et c’est bien là tout l’enjeu des conseils où se réunissent à la fois experts scientifiques, témoins, entrepreneurs de mémoire, pour donner une direction, un sens à cette histoire. La création de ce musée-mémorial est l’expression d’un appel à la mémoire plus que jamais encouragé, sollicité par ces acteurs.

Conclusion

36Au fil du temps les responsables du musée-mémoriel ont été conduits à coopérer avec les descendants de l’histoire du lieu. Ces derniers sont devenus des acteurs intermédiaires à qui l’on doit une part importante de la muséographie du camp d’Auschwitz-Birkenau et de sa narration. C’est à eux que revient ce que doit être l'expérience muséographique, le message que doit véhiculer le site et les publics auquel il convient de s’adresser en priorité. Ce sont eux qui imposent les jeunes visiteurs comme le public qu’il convient de recevoir, ceux pour lesquels les administrateurs engagent une politique éducative. Sans l’intervention de l’association des Fils et des Filles de Déportés Juifs de France, d’autres entrepreneurs de mémoire et d’instituions comme la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, il n’est pas certain que le gouvernement du musée-mémorial ait accordé autant d’importance à la jeunesse. Peut-être que la perspective universaliste se serait imposée d’elle-même avec le projet d’adresser un message à l’ensemble des publics sans distinction d’âge ? Peut-être aussi que le seul public important aux yeux des administrateurs serait celui de la quantification auxquels les chiffres de la fréquentation du lieu et de l’audience de l’espace public numérique donnent une existence ?

37En permettant au jeune public d’obtenir une place à part dans le gouvernement du lieu, les entrepreneurs de mémoire ont ouvert un espace aux enseignants et à l’ensemble des accompagnateurs des publics juvéniles. A y regarder de plus près, ces derniers paraissent même être devenus des auxiliaires des acteurs intermédiaires, des relais dans la transmission mémorielle. Par leur travail de promotion sur l’importance de conduire des jeunes à Auschwitz-Birkenau et de participation aux visites, ils sont en passe de devenir à leur tour des acteurs qui contribuent à faire exister le jeune public dans le gouvernement du site.

Notes

1 Wieviorka Annette, Auschwitz, 60 ans après, Paris, Robert Laffont, 2005, p. 13.

2 Bruttmann Tal, « La centralité d'Auschwitz-Birkenau dans les représentations de la Shoah », Les cahiers Irice, 2011, vol. 7, n°1, pp. 95-100.

3 Gensburger Sarah, Lefranc Sandrine, A quoi servent les politiques de mémoire ? Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 186 p.

4 , Eidelman Jacqueline, Roustan Mélanie, Goldstein Bernadette, La place des publics : de l’usage des études et recherches par les musées, Paris, La Documentation française, coll. « Musées-Mondes », 2008, 334 p.

5 Le Galès Patrick, Lascoumes Pierre, Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, 370 p.

6 Voir les écrits sur la notion de « référentiel » : Muller Pierre. « Référentiel », Dictionnaire des politiques publiques. 5e édition entièrement revue et corrigée. Presses de Sciences Po, 2019, pp. 533-540. ; Domingo Bruno, « Référentiel », Dictionnaire d’administration publique, Fontaine, Presses Universitaire de Grenoble, 2014, pp. 415-416. ; Muller Pierre, Jobert Bruno, L’État en action. Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, coll. Recherches politiques, 1987, 238 p. ; Faure Alain, Pollet Gilles, Warin Philippe, La construction du sens dans les politiques publiques, débats autour de la notion de référentiel, Paris, L’Harmattan, 1995, 191 p.

7 Hertzog Anne, « Quand le tourisme de mémoire bouleverse le travail de mémoire », Revue Espaces, n° 313, 2013, pp. 52-61.

8 Bande Alexandre, Biscarat Pierre-Jérôme, « Les voyages de mémoire sur les lieux de la Shoah », in Bande Alexandre, Biscarat Pierre-Jérôme et LALIEU Olivier (dir.), Nouvelle Histoire de la Shoah. Paris, Passés Composés, 2021, pp. 231-245.

9 Cywinski Piotr, « Auschwitz, site mémoriel au XXIe siècle : réalités, enjeux, questions », in Wieviorka Annette, Cywinski Piotr (dir.), Le Futur d’Auschwitz, Actes de la journée d’étude du 11 mai 2010 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, Les Cahiers Irice, 2011, p. 13.

10 Prenons l’exemple récent du 30 Janvier 2023, où la première ministre française Elisabeth Borne, dans le nouveau plan national pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations annonce que « la visite d’un lieu historique mémoriel, en lien avec le racisme, l’antisémitisme ou l’antitsiganisme sera organisée pour chaque élève durant sa scolarité », une période durant laquelle « les stéréotypes peuvent s’installer » et où « certaines théories du complot foisonnent ».

11 Roder Iannis, Sortir de l’ère victimaire : pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse, Paris, Odile Jacob, 2020, 224 p.

12 Le choix de la catégorie d’âge interroge. Cette catégorie n’est pas assez précise pour dissocier les élèves qui sont scolarisés dans le secondaire des étudiants d’université.

13 Quelques exemples très connus de leur activisme : leur participation au procès de Cologne (1979), le procès Barbie (1987), le procès Touvier (1994), la manifestation organisée devant le domicile de René Bousquet (1994), le procès Papon (1998).

14 Chateauraynaud Francis et Torny Didier, Les Sombres Précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999, 476 p.

15 On se souvient notamment, le 7 novembre 1968, de la gifle administrée par Beate Klarsfeld au chancelier de l’Allemagne fédérale, Kurt Georg Kiesinger, ancien membre actif du parti nazi. L’écho médiatique est tel, que cette scène reste encore aujourd’hui mémorable pour signifier la prise de conscience de la nouvelle génération, des crimes commis par leurs aînés. Et c’est certainement le point de départ d’une vie entière dédiée à la traque des anciens nazis.

16 Hassenteufel Patrick, « Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics », Informations sociales, vol.157, n°1, 2010, pp. 50-58.

17 Lalieu Olivier, « L'invention du « devoir de mémoire » », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2001, vol.69, n°1, pp. 83-94.

18 Voir les travaux de Sébastien Ledoux (2016) sur la formule du « devoir de mémoire ».

19 Propos recueillis lors d’un entretien en janvier 2021.

20 Propos recueillis lors d’un entretien en janvier 2021.

21 Propos recueillis lors d’un entretien en janvier 2021.

22 Muller Pierre, Jobert Bruno, L’État en action. Politiques publiques et corporatismes, op.cit., 238 p.

23 Simone Veil est une ancienne déportée du camp d’Auschwitz-Birkenau, magistrate et femme d’État française. De 2001 à 2007, elle présidera la Fondation pour la Mémoire de la Shoah à Paris, puis en sera la présidente d’honneur.

24 Sion Brigitte, « Mémoire et Performance Studies : A quoi servent les Mémoriaux ? », in Peschanski Denis et Marechal Denis (dir.), Les chantiers de la mémoire, Paris, INA, 2013, pp. 143-169.

Pour citer cet article

A propos de : Marie-Cécile Amat

Marie-Cécile Amat est doctorante en sociologie au Centre d'Études et de Recherches Travail Organisation Pouvoir (CERTOP-CNRS) de l'université Toulouse II Jean Jaurès. Elle est attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER).