Arthur Merghelynck et la (re)construction du passé dans le Westhoek

Dominiek Dendooven est assistant de recherche au Musée Merghelynck à Ypres.

Résumé

Cette présentation vise à mettre en lumière Arthur Merghelynck, ce qu’il a fait et quelles étaient les motivations de cette personnalité particulière.

Abstract

This presentation aims to shed light on Arthur Merghelynck, what he did and what were the motivations of this particular personality.

1Cette présentation vise à mettre en lumière Arthur Merghelynck, ce qu’il a fait et quelles étaient les motivations de cette personnalité particulière.

Contexte familial et social

2

Fig. 1 et 2 – Les armoiries des Merghelynck et Arthur Merghelynck par Edmond Van Hove, 1879 (MM 000934)

3

4Arthur Merghelynck est avant tout un personnage du Westhoek de la seconde moitié du xixe siècle. Né en 1853 et mort en 1908, il a été frappé dans les dernières années de sa vie par une cécité et des maladies croissantes. Membre de la petite noblesse, Merghelynck appartenait à l’élite de la ville provinciale d’Ypres, tant sur le plan social qu’économique. Son grand-père maternel, Henri Carton, avait été bourgmestre orangiste d’Ypres et l’une des rues les plus importantes de la ville porte son nom. Son père, Léopold, était échevin et dirigeant libéral. Son oncle Ernest Merghelynck, également marié à une fille d’Henri Carton, était député libéral de la province de Flandre occidentale et, en tant que membre de la loge maçonnique Amicitia d’Ypres, cofondateur de l’ULB. Le frère d’Arthur, Ferdinand, commissaire d’arrondissement d’Ypres, était également actif au sein du parti libéral. On pouvait donc s’attendre à ce qu’Arthur Merghelynck, lorsqu’il devint à son tour actif politiquement, se déclare également libéral, mais ce ne fut pas le cas. Arthur se disait catholique « ma non troppo », c’est-à-dire qu’on ne peut pas non plus le qualifier d’ultramontain ou de militant clérical. Personnellement, j’ai l’impression que sa catholicité s’explique avant tout par son conservatisme et son penchant pour la tradition. D’ailleurs, ce n'est que dans son « village d'adoption » de Wulveringem, où il est devenu bourgmestre en tant que seigneur du château, qu’il s’est manifesté politiquement. En effet, ses relations avec le parti catholique d’Ypres sont assez troubles (à plus d’un titre).

5En tant que grands propriétaires terriens, les Merghelynck étaient également très riches par rapport aux normes de l’époque. Lorsqu’ils perdent leur mère à l’âge de 18 ans, cinq ans après la mort de leur père, Arthur et son frère Ferdinand se retrouvent à la tête d’une grande fortune familiale. Elle permettra au premier de consacrer sa vie à sa passion pour le passé. Au cours de sa courte vie, marquée par un penchant pour le romantisme, Arthur collectionne avec passion des documents et des objets et achète plusieurs bâtiments historiques pour abriter ses collections.

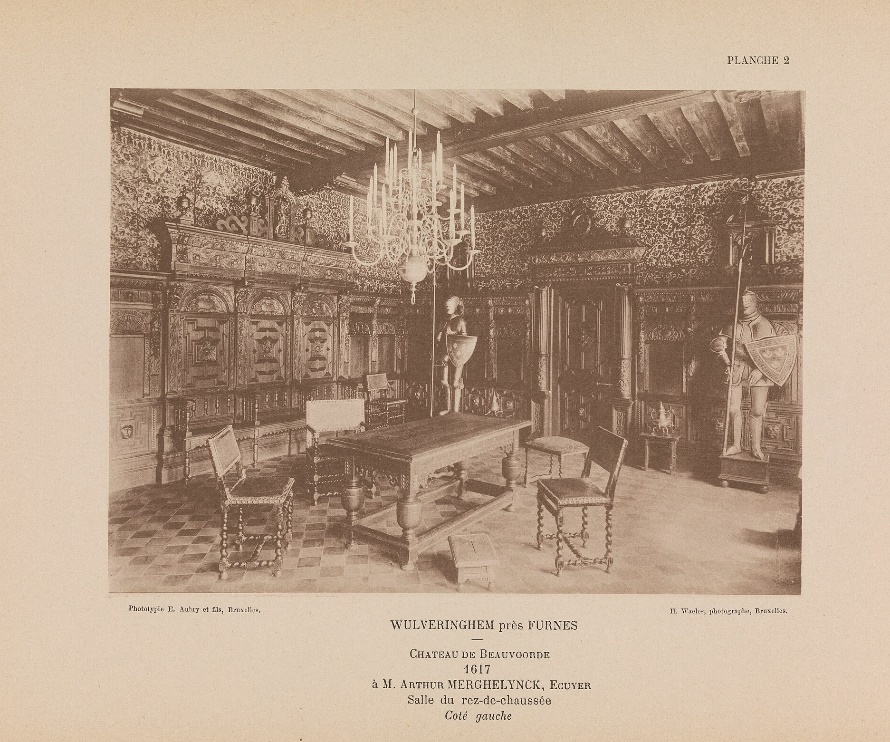

6Lorsque, au début du xxe siècle, il constate que sa santé et sa vue se détériorent, il veut assurer son héritage. D’une part, il veut rendre service et mettre ses collections à la disposition des « amateurs » et des chercheurs, mais d’autre part, il ne veut rien laisser à la ville d’Ypres ni à sa famille, à l’exception de l’usufruit que sa femme reçoit sur une partie de la succession. C’est précisément cette épouse bien-aimée, Julienne Phlyps, qui est à l’origine de la rupture avec sa famille et, en partie, avec la communauté d’Ypres. En effet, épouser la fille d’un petit agriculteur, laquelle, de surcroît, était treize ans plus jeune que lui et gagnait sa vie comme serveuse, constituait une mésalliance impardonnable. Même à titre posthume, il s’est détourné de la ville où il est né, où sa famille est enracinée et où il a vécu dix des douze mois de l’année : il a choisi d’être enterré, non pas à Ypres mais à Wulveringem. De même, sa ville natale ne figurait pas parmi ses légataires. Mais plus important est de savoir en quoi consiste son héritage et ce qu’il en advint après sa mort, le 14 juillet 1908.

La généalogie

Fig. 3.

7La frénésie de collection d’Arthur Merghelynck est en grande partie liée à son obsession pour les ancêtres et donc pour l’histoire de sa famille. En tant que généalogiste et héraldiste, il se montre souvent critique d’une part, comme lorsque la famille van de Woestyne fait remonter sa lignée jusqu'au premier comte de Flandre. D’autre part, on le surprend à être « généalogiquement vaniteux », par exemple lorsqu’il tente de trouver un lien entre sa famille et celle des de Bryarde, les anciens occupants du château de Beauvoorde qu’il a acheté en 1875.

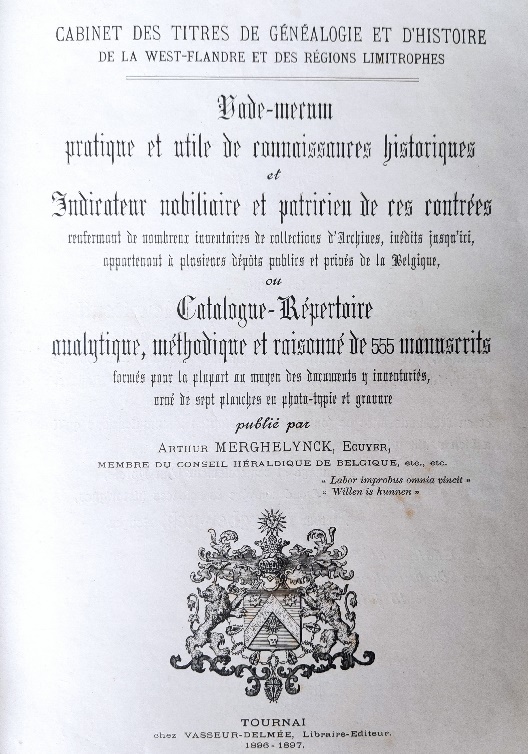

8Cela ne l’empêche pas d’avoir une approche critique de ses sources. En effet, la recherche des sources était sa passion, notamment pendant la période où il s’est manifesté en tant qu’archiviste – fonction qu’il a également exercée officiellement, bien que non rémunérée : une dizaine d'années en tant qu’archiviste communal à Furnes, quelques années cumulées avec la même fonction à Ypres. Pendant cette période, il a probablement surtout complété sa propre collection de manuscrits et de copies. Cependant, dès le début, sa collection devait rester accessible à d'autres. C’est ce que prouve, entre autres, le vade-mecum de sa collection de manuscrits et de copies, publié en 1897, bien que, dans l’ensemble, cette publication soit plutôt hermétique, comme tout utilisateur pourra en témoigner. C'est d’ailleurs cette collection de manuscrits à laquelle le vade-mecum donne accès qui aboutira à la Bibliothèque royale après sa mort.

Le château de Beauvoorde

9

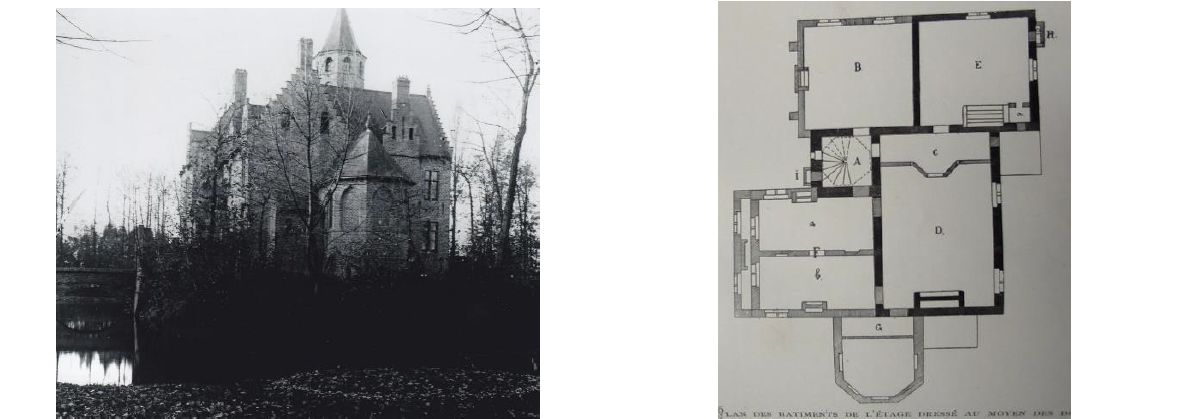

Fig. 4 et 5 – Le château de Beauvoorde (In Flanders Fields Museum) et le plan du château

10

11En 1874, lors d’une sortie romantique, Arthur Merghelynck, âgé d’à peine 21 ans, tombe instantanément amoureux d’un château en ruine entouré de douves nommé Beauvoorde et l’achète un an plus tard. Il va le restaurer, l’agrandir et le meubler comme il imagine qu’il devait être... ou aurait dû être au xviie siècle. D’ailleurs, le plan du château témoigne que ces extensions – indiquées dans une teinte plus légère – étaient considérables.

12Ce château deviendra sa résidence d’été. Il se trouve dans le village Wulveringem dont Merghelynck sera bourgmestre. Je tiens à souligner que Merghelynck est resté avant tout un Yprois. Il n’a résidé que quelques mois tout au plus, parfois même seulement en juillet et août, dans ce château rongé par le froid et l’humidité.

Fig. 6 – La « Salle des chevaliers » château de Beauvoorde

13S’il a fait des recherches (sérieuses) sur l’histoire du château de Beauvoorde, qui ont abouti à une monographie publiée en 1901, Merghelynck reste néanmoins un « archéologue amateur ». Il se passionne pour le passé et l’étudie, mais on ne peut pas le qualifier d’historien selon nos critères contemporains. Il crée réellement un passé imaginaire, comme en témoigne la soi-disant salle des chevaliers – après tout, une salle des chevaliers ne devrait pas manquer dans un château entouré de douves. Les pièces authentiques y sont d’ailleurs complétées par des pastiches. Herita, qui gère le château pour le compte de la Communauté flamande, travaille en effet à une restauration qui sera achevée à la fin de 2025. Pour en revenir au manque de confort du château, les collègues de Herita ont constaté que presque toutes les photos de la veuve Merghelynck ont été prises dans la cuisine, une des rares pièces où – caché dans la cheminée – il y avait un vrai poêle.

Fig. 7 – La « chapelle » du château de Beauvoorde

14Le dernier ajout qui complètera le château, dans la vision de Merghelynck, est la chapelle, qui a vu le jour en 1902. Je suppose que l’une des principales raisons de sa création réside dans le fait que Merghelynck souhaitait un cadre approprié pour abriter les nombreux objets religieux qu’il avait collectionnés. D’ailleurs, le Musée Merghelynck possède également une importante collection religieuse et là aussi Merghelynck a essayé d’y créer une sorte de chapelle domestique pour ainsi dire, dans l’une des antichambres, en y concentrant la majeure partie de ces objets religieux.

La maison ancestrale à Ypres devient l’Hôtel-Musée Merghelynck

Fig. 8 – Maurice Antony : Arthur Merghelynck et son épouse dans la cour de l’Hôtel-Musée Merghelynck (In Flanders Fields Museum)

15L’Hôtel-Musée Merghelynck, qui ouvrira ses portes en 1894, est la maison ancestrale des Merghelynck à Ypres, rachetée par Arthur en 1892. Cet hôtel de maître avait été commandé par son arrière-grand-père François Merghelynck et construit par l’architecte lillois François Gombert, dans un style de transition entre le rococo et le néoclassicisme. Dès le départ, l'intention était d'en faire un musée consacré au mode de vie raffiné de la noblesse à la fin du xviiie siècle. Sur une grande photo qui orne actuellement l’entrée du musée, Arthur Merghelynck et son épouse Julienne Phlyps se trouvent dans la cour de l’hôtel-musée. Comme nous l’avons déjà mentionné, leur mésalliance fut à l’origine de la rupture de Merghelynck avec sa famille ainsi qu’avec la plupart de ses concitoyens. Cette rupture est à l'origine d'une disposition curieuse du règlement du musée : les étrangers à la ville sont toujours autorisés à visiter le musée et doivent seulement se présenter au gardien. En revanche, les habitants d’Ypres ne peuvent visiter le musée qu’avec l’autorisation écrite du propriétaire.

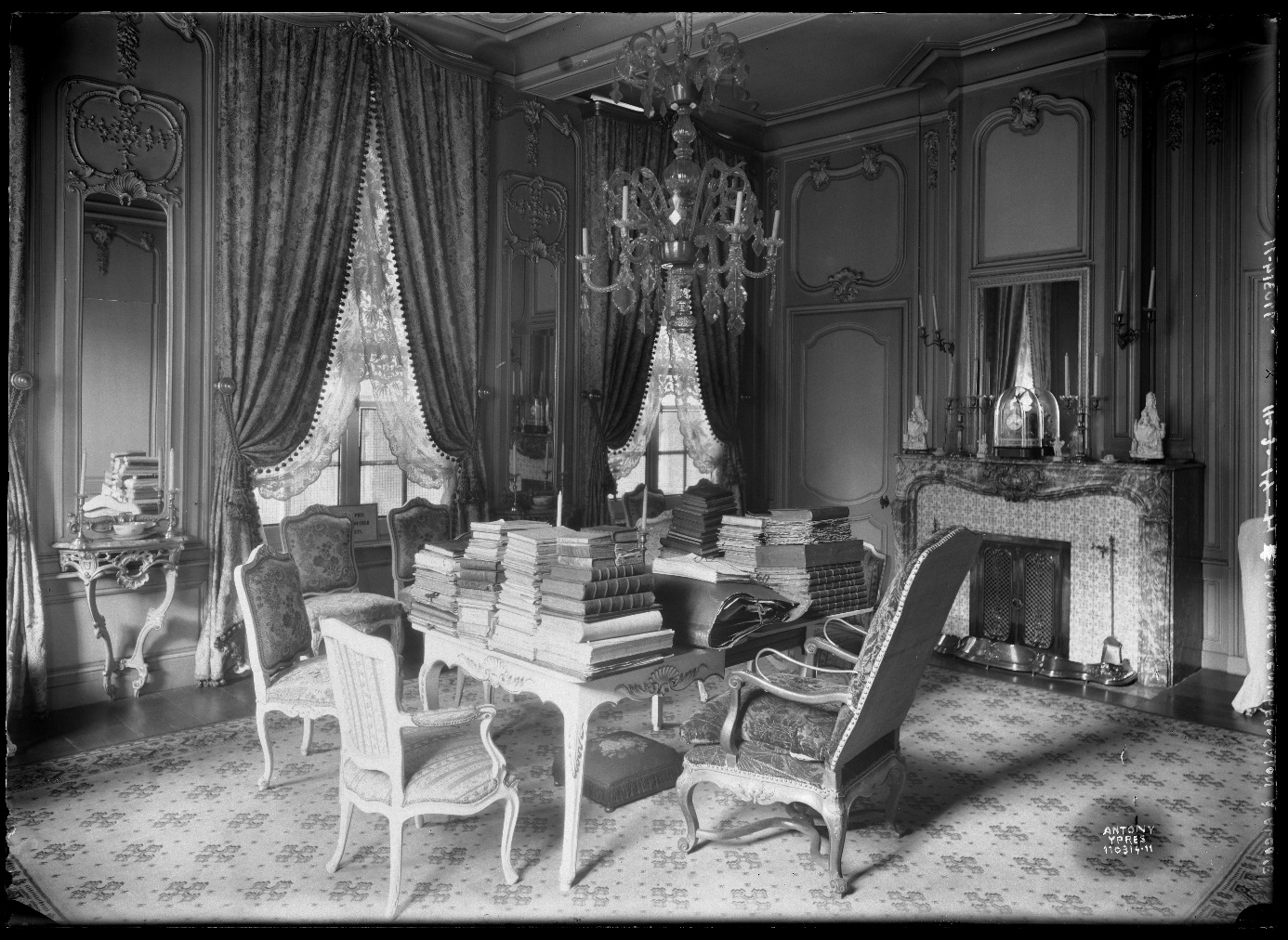

Fig. 9 – Maurice Antony : le Grand Salon en 1914 (In Flanders Fields Museum)

16Nous sommes bien informés sur l’aménagement original du musée, car Merghelynck a publié une série de photographies dès 1894 et six ans plus tard, au tournant du siècle, sa monographie de l'hôtel-musée Merghelynck a été publiée. Enfin, peu avant le début de la Première Guerre mondiale, le célèbre photographe Maurice Antony réalise un relevé photographique de la plupart des salles du musée. Ces documents témoignent de l'expansion très rapide de la collection due à la frénésie de collection du propriétaire. L’intention de Merghelynck était de recréer des intérieurs du xviiie siècle qui donnent l’impression que les occupants y vivaient encore et n’avaient que brièvement quitté les lieux. Cependant, sans le savoir, et certainement avec nos yeux du xxie siècle, ils ont l’air très xixe siècle en raison de la lourde tapisserie et de l’« horror vacui » qui caractérisent chaque pièce.

17

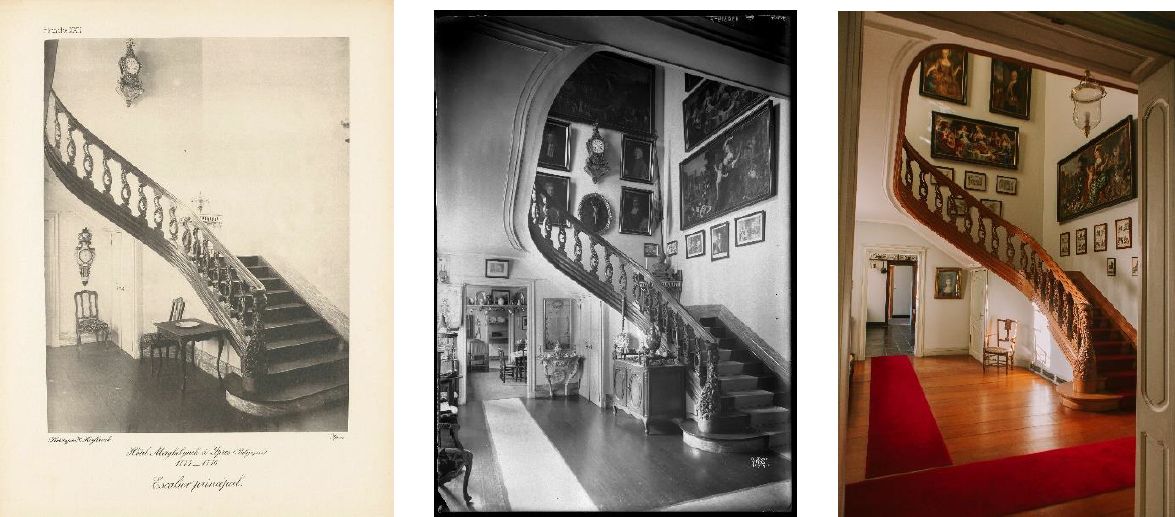

Fig. 10, 11 et 12 – Trois photos de la cage d’escalier, de gauche à droite : en 1894, en 1914 et aujourd’hui.

18Si l’on analyse les différentes séries de photos, elles révèlent plusieurs choses.

19Tout d’abord, grâce à la frénésie de collection d'Arthur Merghelynck, le musée est passé en quelques années d’une situation assez dépouillée à une situation très remplie. Ensuite, il y a eu une mobilité des collections : certains objets visibles sur les photos d’avant-guerre se trouvent aujourd’hui à Beauvoorde ; et sans doute en va-t-il de même dans l’autre sens. Un exemple est le buste en terre cuite d’Arthur Merghelynck, qui se trouve aujourd’hui à Beauvoorde mais qui, sur la photo de 1914, est posé sur une console dans l’angle de l’escalier du musée Merghelynck. Mais il est également possible qu’il y ait eu plusieurs bustes, c’est-à-dire un pour chaque site. Il existe cependant une différence importante entre Beauvoorde et le Musée Merghelynck : le château près de Furnes était en fait une résidence et était explicitement destiné à être habité, tandis que l’hôtel d'Ypres était d’emblée destiné à être un musée. L’accent mis sur le xviie siècle à Beauvoorde et sur le xviiie siècle à Ypres a également influencé le choix des objets présentés. Et enfin, les photographies nous aident à déterminer quels objets ont été sauvés et lesquels ne l’ont pas été car comme le reste de la ville d’Ypres, le musée Merghelynck n’a pas échappé aux destructions de la Première Guerre mondiale.

La guerre, la reconstruction et la réinstallation

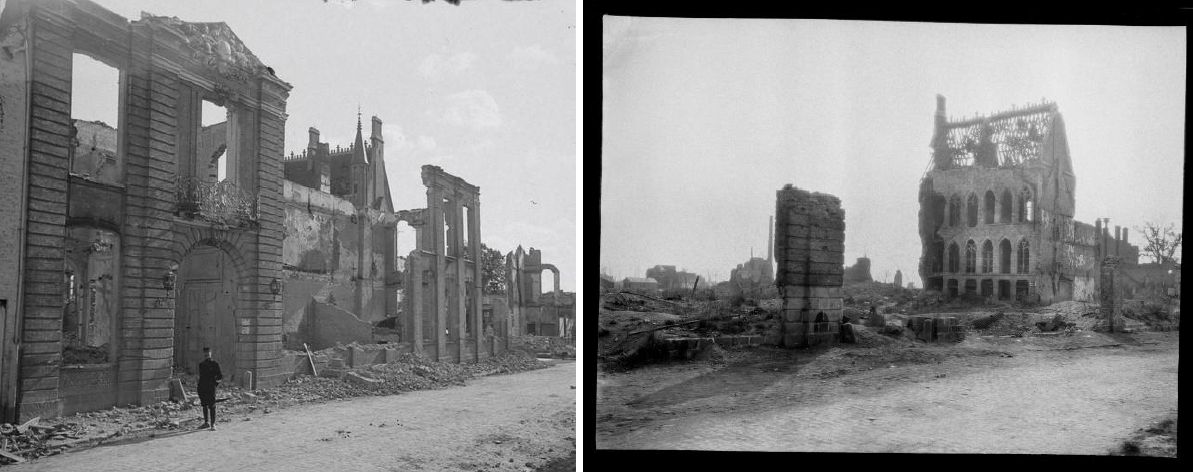

Fig. 13 – Des « miettes », « victimes de guerre » rapatriées

20Le 1er mars 1915, l’interprète français Louis Lefebvre fut le dernier à signer le registre des visiteurs. Un jour plus tard, l’abbé Delaere, curé de l’église Saint-Pierre voisine, note dans son journal : « Un obus tombe dans la cour de l’Hôtel Merghelynck. Une belle collection de porcelaine a été réduite à des miettes ». L’évacuation est alors en cours. Il nous en reste un inventaire rapide, qui n’est d'ailleurs pas très utile car il a été établi trop rapidement avec des notices genre « 10 assiettes en porcelaine de Chine, quatre paires de chandeliers en cuivre », donc trop vagues pour identifier les objets. De plus, je soupçonne que les pièces les plus précieuses, comme la porcelaine, ont été mises au fond des caisses avec les pièces en cuivre ou en étain par-dessus, nous laissant avec plusieurs caisses de « miettes ». Mais l’important est que l’évacuation ait eu lieu, car quelques mois plus tard il ne restait déjà plus grand-chose du bâtiment.

21À partir de mai 1915, une exposition de trésors artistiques sauvés de la région belge du front est organisée dans une « salle flamande » du Petit Palais à Paris. Plusieurs pièces du musée Merghelynck y sont exposées. Les recettes de l’exposition ont bénéficié aux soldats belges mutilés, dont certains étaient d’ailleurs chargés de la garde des salles.

Fig. 14 et 15 – Maurice Antony : l’Hôtel-Musée Merghelynck en août 1915, et en été 1919 (In Flanders Fields Museum)

22Après la guerre, le musée n’existe plus. La collection emballée dans des caisses se retrouve d’abord au Palais de Justice de Bruxelles, puis au Palais des Académies en 1920. En 1923, elle est transportée dans les caves des Musées royaux du Cinquantenaire, tandis que de 1925 à 1936, une partie de la collection est exposée à l’hôtel von Hoffman, 10 rue du Chêne à Bruxelles. Après 1936, tout est remisé dans les caves des Musées royaux. Et bien sûr : à chaque déménagement, il y a des objets « qui se prennent les pieds » ou qui s’abîment.

23À Ypres, au milieu des années 1920, les trois autres bâtiments du carrefour où se trouvait avant la guerre le musée ont été reconstruits. Les architectes se sont inspirés pour chaque bâtiment de l’aspect néoclassique du musée Merghelynck, créant ainsi un ensemble urbanistique équilibré.

24Entre-temps, l’Académie royale avait acquis la personnalité juridique et par conséquent la propriété de la collection, du terrain et du droit aux dommages de guerre. Cependant, la reconstruction d’un musée n’était pas une priorité pour l’État et ce n'est qu'en 1931 que des fonds suffisants ont été libérés pour lancer l’appel d’offres. Fait curieux, à partir de 1936, le célèbre architecte Art nouveau Paul Saintenoy a été désigné pour diriger la reconstruction. Cette reconstruction, à l’exception de l’intérieur, était plus ou moins achevée lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. En 1941, une école de filles occupa les lieux, ce qui empêcha les forces d’occupation de mettre la main dessus.

25Mais qu’en est-il de la collection et du musée ? Dès 1937, l’asbl les Amis de l’Hôtel-Musée Merghelynck est créée sous les auspices de l’Académie royale de Belgique. Ses objectifs étaient la restauration complète, la conservation du bâtiment et de la collection ainsi que leur enrichissement, et la promotion d’Ypres en tant que centre touristique. Sous la direction du très dynamique historien amateur Charles van Renynghe de Voxvrie, les Amis agissent comme un groupe de pression qui œuvre pour la réinstallation et la réouverture du musée. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que cette réinstallation a pu prendre tout son essor. En 1950, van Renynghe de Voxvrie est nommé conservateur par l’Académie royale. En 1951, la collection retourne à Ypres – du moins ce qui a survécu à la guerre et aux différents déménagements –, et en 1952, une indemnité pour dommages de guerre est versée. La décoration intérieure est alors achevée et des pièces sont achetées pour combler les lacunes de la collection – créées par les pertes subies. Tout cela se fait en concertation très étroite avec l’Académie royale et son secrétaire perpétuel Victor Tourneur, au moyen de rapports mensuels détaillés. J’estime que 2/3 à 3/4 de ce qui est aujourd’hui exposé au musée appartenait à la collection d’avant-guerre, le reste ayant été acheté par van Renynghe.

Fig. 16 – Le fumoir de l’Hôtel-Musée Arthur Merghelynck comme reconstitué dans les années 1950

26Bien qu’il y ait des différences significatives entre la décoration et le mobilier d’origine et celui d’après les deux guerres, je voudrais également souligner à quel point la nouvelle apparence du musée est dans l’esprit d’Arthur Merghelynck : des pièces d’époque qui mettent sur un piédestal le style de vie de la noblesse régionale à la fin du xviiie siècle. Même le profil du conservateur correspond à cet esprit : un noble dilettante avec de fortes racines familiales dans le Westhoek. En juin 1956, le musée a rouvert ses portes après plus de 41 ans de fermeture forcée. Ce que les visiteurs verront désormais, c’est une reconstruction du xxe siècle d’une reconstruction du xixe siècle d’un intérieur du xviiie siècle. Le plaisir esthétique n’en est pas diminué pour autant.

Trésors insolites et chefs-d’œuvre insoupçonnés

27La collection de l’Hôtel-Musée Arthur Merghelynck contient des chefs-d’œuvre insoupçonnés, dont certains ont d’ailleurs reçu officiellement ce qualificatif de ‘topstuk’ de la part du gouvernement flamand. Beaucoup de ces pièces particulièrement intéressantes mènent encore une vie cachée parce qu’elles sont trop fragiles pour être exposées en permanence.

Fig. 17 – Le mausolée de Marie de Bourgogne, dessin à la plume sur parchemin, 1558 (MM 000264)

28Ce que vous voyez ci-dessus, par exemple, est un dessin à la plume de 1558 du célèbre mausolée de Marie de Bourgogne dans l’église Notre-Dame de Bruges. Une inscription au verso indique que le dessin a été commandé par Philippe II pour servir de modèle au mausolée de Charles le Téméraire, père de Marie et arrière-arrière-grand-père de Philippe, un tombeau érigé dans la même église en 1562 et effectivement calqué sur celui de Marie.

Fig. 18 – La Vanité des Richesses, huile sur panneau, 1637-38 (MM 000798)

29En raison notamment de la Première Guerre mondiale et des origines privées de la collection, de nombreux points d’interrogation et mystères subsistent, y compris la provenance de certaines pièces. C’est le cas de cette peinture déjà placée au musée par Arthur Merghelynck. Il s’agit de La Vanité des Richesses et, selon la tradition, elle a été commandée à l’atelier de Rubens en 1637 par l’évêque d’Ypres Jansenius, bien connu pour l’hérésie à laquelle il a prêté son nom. Qu’en est-il, car jusqu’à présent nous ne disposons d’aucune source. Il ne s’agit peut-être pas d’une œuvre de Rubens, tout au plus de son atelier, mais un thème janséniste est en effet évident. De plus, 1637 est l’année du fameux krach boursier aux Pays-Bas dû à la « tulipomanie ». Et que voyons-nous au centre du tableau : un vase de tulipes. Et au centre de ce vase se trouve en plus la tulipe Semper Augustus, qui, au moment du krach de février 1637, valait autant qu’une maison le long des canaux d’Amsterdam.

30

Fig. 19 et 20 – Jacques Valcke, coin d’un jardin à Rome (MM 000090) et Thérèse Walwein, bouquet de fleurs, 20 sep 1792 (MM 2406.40)

31Également sur la liste des chefs-d’œuvre flamands officiellement sanctionnés : l’exquise collection de sanguines qui témoignent principalement du voyage en Italie que de nombreux artistes flamands ont entrepris au xviiie siècle. Mais il y a beaucoup d’autres dessins dans la collection : entre autres, l’exquis carnet de croquis de la jeune dilettante Thérèse Walwein, un rare témoignage d’une artiste féminine de la dernière décennie du xviiie siècle dont vous voyez ici un dessin de fleurs.

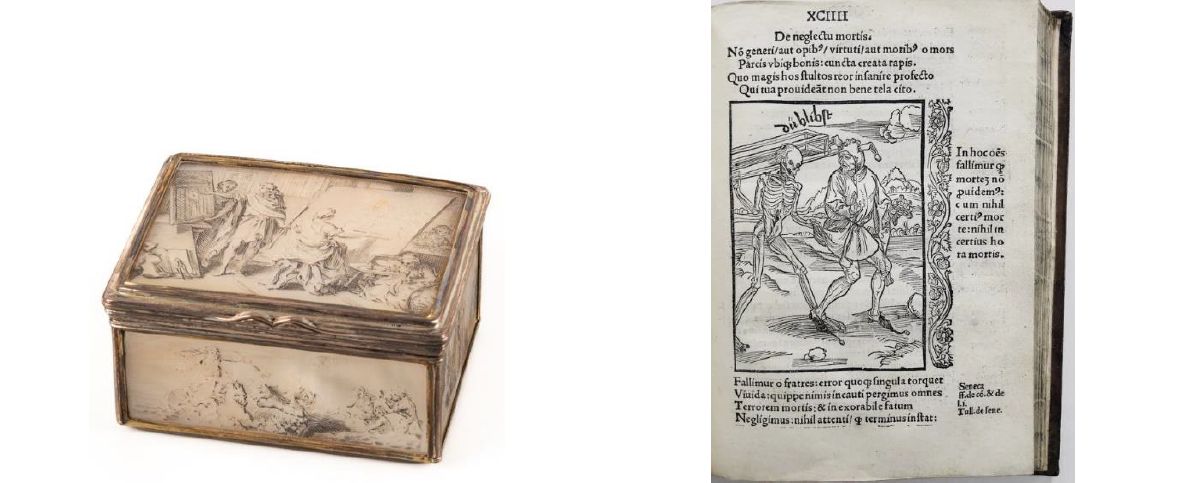

Fig. 21 et 22 – Norbert Heylbrouck, tabatière, 1753 (MM 000434) et Sebastian Brant, Stultifera Navis, 1498

32

33Autre exemple exceptionnel de la collection : une tabatière gravée par l’artiste gantois Norbert Heylbrouck en 1753 et décorée, entre autres, d’une scène d’académie. Et même un incunable : une édition de 1498 de la La Nef des Fous, célèbre ouvrage illustré de gravures attribuées à Dürer.

Fig. 23 – Louis-Jean Desprez, L’arrivée de Marie-Antoinette au château des Tuileries, 1770 (MM 000785)

34Très occasionnellement, la collection s’enrichit, bien qu’elle soit officiellement fermée – et donc en principe non extensible. Ce dessin, qui figurait également sur la topstukkenlijst flamand, a été retrouvé dans le cabinet des estampes du Louvre il y a une dizaine d’années. Il s’agit d'un reportage unique sur l’arrivée de Marie-Antoinette à Paris en mai 1770 pour y épouser le futur Louis xvi. L’auteur en est Louis-Jean Desprez, qui deviendra peu après peintre de la cour du roi de Suède Gustave iii. Au dos du cadre original, une étiquette indique que l’œuvre provient de la collection du musée Merghelynck et qu’elle a été évacuée à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Le Louvre a finalement dû restituer l’œuvre, avec une certaine réticence.

Fig. 24 et 25 – Buste de Voltaire (MM 001528) et Scène galante en Meissen (MM 001663)

35

Fig. 26 – Chaussures d’homme (MM 2402)

36Mais surtout, le musée Merghelynck possède des centaines de petits objets qui illustrent tous les aspects de la vie nobiliaire à la fin du xviiie siècle, comme le souhaitaient Merghelynck et son successeur van Renynghe : petits bustes des vedettes de l’époque comme Voltaire et Rousseau, scènes galantes en Meissen, et même une belle et exceptionnelle collection de vêtements avec plusieurs culottes et fracs et une belle paire de chaussures d’homme aux talons rouges obligatoires pour la noblesse.

Fig. 27 et 28 – Clysopompe (MM 001498) et Matthys De Visch, Portrait de Thérèse Anchemant, 1756 (MM 001404)

37Et pour conclure cette brève connaissance de quelques pièces de la collection : Arthur Merghelynck et van Renynghe de Voxvrie avaient tous deux le sens du quotidien et de l’humour. S’il est un objet dont les visiteurs du musée se souviendront pendant des années, c’est bien cet autoclistère ou clysopompe, l’instrument quasi-indispensable avec lequel la classe aisée pouvait s’auto-administrer un lavement au xviiie siècle. Et à propos du portrait de la noble dame peint par Matthys De Visch, van Renynghe de Voxvrie écrivait : « il faut espérer que le peintre n'a pas flatté madame ».

Retour à Beauvoorde

Fig. 29 et 30 – Le château de Beauvoorde et le tombeau d’Arthur Merghelynck à Wulveringem

38Mais revenons un instant à Beauvoorde. Le château de Beauvoorde avait été donné par testament par Merghelynck à la Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (l’Académie royale de langue et de littérature néerlandaises), qui a son siège à Gand, mais la veuve fut autorisée à continuer à y vivre jusqu’à sa mort. Une réunion annuelle du kantl y a toujours lieu en juillet, au cours de laquelle un hommage floral est rendu à la tombe de Merghelynck. Fait remarquable, lorsque les villages de Wulveringem et de Vinkem ont fusionné en 1970, le nom de Beauvoorde, donc du château, a été choisi pour désigner la nouvelle commune. Aujourd’hui, Beauvoorde fait partie de Furnes et, comme à Ypres, Merghelynck y a, depuis 1995, un nom de rue. La gestion du château de Beauvoorde est aujourd'hui confiée à l’asbl Herita, qui gère plusieurs sites patrimoniaux en Flandre.

Arthur Merghelynck : activiste, conservateur et nostalgique

Fig. 31 – Arthur Merghelynck : Ville d’Ypres. Nos Monuments, 1897.

39Pour conclure, comment pouvons-nous caractériser Arthur Merghelynck ?

40Nous avons déjà mentionné que Merghelynck était une personne assez critique. Dans ses publications, il n’hésitait pas à réprimander des prédécesseurs et collègues renommés, tels que l’archiviste de la ville de Bruges Gilliodts-Van Severen ou Alphonse Van den Peereboom, ministre et auteur de l’ouvrage en plusieurs volumes Ypriana, lorsqu’ils se trompaient à ses yeux. Mais à l’encontre du bourgmestre d’Ypres, Surmont de Volsbergh – son portrait à droite – et de sa politique qu’il se montre le plus acerbe. Dans le pamphlet « Ville d’Ypres - Nos Monuments », il s’attaque fortement à la politique de conservation et de restauration de la ville qui était alors citée au même titre que Bruges en tant que ville d’art. Merghelynck se plaint que trop de monuments d’Ypres disparaissent ou sont mutilés. Mais ses critiques portaient également sur ce qu’il considérait comme la manie néo-gothique, qui consistait à considérer comme moins importants les bâtiments de styles autres que gothiques, tels que le baroque ou le rococo, ou à les remodeler dans un esprit néo-gothique. L’antipathie que Merghelynck éprouvait pour Surmont, dirigeant du parti catholique à Ypres, était d'ailleurs très profonde. Cela indique peut-être aussi qu’en dépit de son alliance avec le parti catholique, Merghelynck n’avait pas perdu certaines de ses sympathies libérales.

41D'ailleurs, en ce qui concerne les musées, Merghelynck se montre assez progressiste : par exemple, il a rédigé le règlement de l’Hôtel-Musée Merghelynck tant en néerlandais qu’en français – ce qui est tout à fait remarquable pour l'époque – et le musée était en principe ouvert à tous. Mais ce n’est pas tout : en exposant les objets dans des salles d’époque, c’est-à-dire dans leur contexte historique présumé, Merghelynck a été un innovateur en termes de muséologie. Ce n’est pas un hasard si, dans sa Monographie de l’Hôtel-Musée Merghelynck de 1900, il souligne qu’il appliquait déjà cette technique muséologique avant même que le musée Carnavalet, à Paris, n’adopte la même pratique.

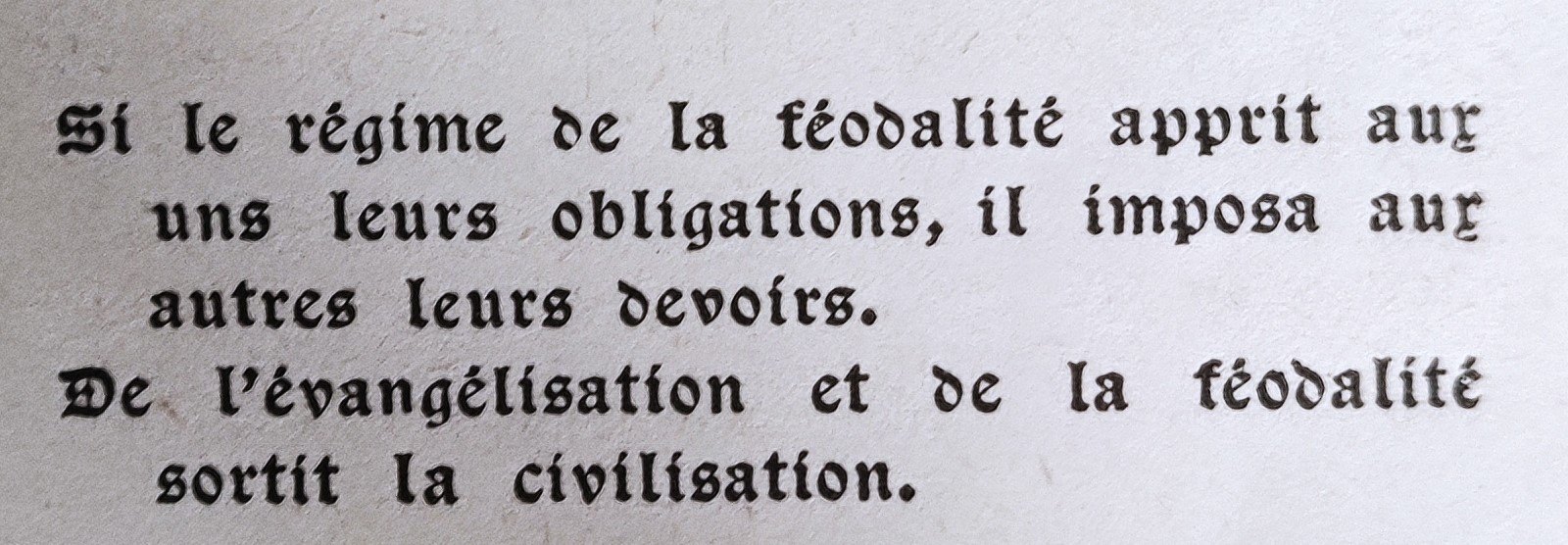

Fig. 32 – Détail du frontispice de Arthur Merghelynck : le fief-manoir dit « le château de Beauvoorde » à Wulveringhem (1408-1900), 1900-01, 2 vols

42Mais en même temps – il ne faut pas l'oublier –, la motivation de Merghelynck est non seulement résolument nostalgique, mais même primitivement conservatrice. Sur le bandeau-titre de l’une de ses publications, il s’exprime ainsi : « Si le régime de la féodalité apprit aux uns leurs obligations, il imposa aux autres leurs devoirs. De l’évangélisation et de la féodalité sortit la civilisation. » Cent ans après la Révolution française, Arthur Merghelynck veut mettre sur un piédestal la noblesse, son mode de vie et sa signification sociale dans l’Ancien régime. C’est un autre aspect important lorsqu’on considère la personnalité complexe et fascinante dont nous gérons et étudions les héritages1.

Bibliographie et références

43Archives de l’Académie royale de Belgique, Bruxelles, et du Musée Merghelynck, Ypres

44ALDERS Emely, De IJdelheid van de Rijkdom (1637) : Een analyse van een 'Jansenistisch' schilderij in Ieper, Leuven, onuitgegeven master thesis kunstwetenschappen, 2013.

45BRESC-BAUTIER Genevière et CARLIER Yves, Bernard Chevallier. Les Tuileries : Grands décors d’un palais disparu, Paris, 2016.

46DELAERE Camiel, Journal de Guerre : Delaere Camille curé de St-Pierre, s.l., s.d.

47DENDOOVEN Dominiek, DEWILDE Jan et VANDENBILCKE Annick, Hotel-musée Arthur Merghelynck : une majestueuse demeure du XVIIIe siècle, Ypres, 2001.

48DENDOOVEN Dominiek et SNICK Joël, Matthijs De Visch 1701-1765, Reninge, 2001.

49DEWILDE Jan et COEKELBERGHS Denis, Bloedmooi : herontdekte 18de-eeuwse tekeningen uit de verzameling van Arthur Merghelynck, Ypres, 1996.

50DEWILDE Jan et DENDOOVEN Dominiek, Memento Mori. Ieper, 2000.

51DEWILDE Jan, DONCHE Pieter, MORISSE Annemie, TRIO Paul et VAN ACKER Jan, Arthur Merghelynck. Passies van een edelman, Veurne-Ieper, 2008.

52DONCHE Pieter, Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelyncks vade-mecum, Berchem, 1999.

53MERGHELYNCK Arthur et HEYLBROECK Hector, Hotel Merghelynck à Ypres : Flandre Occidentale, Belgique, 1774-1776, Ypres, 1894.

54MERGHELYNCK Arthur, Ville d’Ypres. Nos Monuments…, Ypres, 1897.

55MERGHELYNCK Arthur, Monographie de l'Hôtel-Musée Merghelynck à Ypres : Flandre occidentale, Belgique, Ypres, 1900.

56MERGHELYNCK Arthur, Une page d’histoire de la Féodalité au Pays de Furnes. Le fief-manoir, dit “le château de Beauvoorde” à Wulveringhem (1408-1900), Bruges, 1900-01, 2 vols.

57MULS Jozef, Jhr. A. Merghelynck en het kasteel Beauvoorde te Wulveringem, Gent, 1953.

58[Petit Palais]. Catalogue de l'exposition d'oeuvres d'art et d'objets précieux sauvés en Belgique dans la région de l'Yser, Paris, [1915-16].

59PREAUD Maxime, « Marie-Antoinette aux Tuileries. Au bon temps de la brioche », dans Revue de la BnF, 2008, 2009/3, 33, p. 58-63.

60TOLLEBEEK Jo, « Het verleden in de negentiende eeuw : Arthur Merghelynck en het kasteel van Beauvoorde », in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999, 1, p. 107-147.

61TOLLEBEEK Jo, « De historische wereld van Arthur Merghelynck. Over het ‘familiale verleden’ van de negentiende-eeuwse adel », in MULIER E.O.GH. (Ed.), Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen. Liber Amicorum voor Piet Blaas, Hilversum, 2000, p. 227-244.

62VAN RENYNGHE DE VOXVRIE Charles, L’œuvre d’Arthur Merghelynck. Tablettes des Flandres, 1. Brugge, 1948, p. 15-31.

63VAN RENYNGHE DE VOXVRIE Charles, Hotel-Musée Merghelynck Ypres : guide descriptif et historique, Ypres, [1958].

64VAN RENYNGHE DE VOXVRIE Charles, « Merghelynck (Arthure-Marie-Auguste-Charles, écuyer) », dans Biographie Nationale, 35 (1970), p. 581-590.

Notes

1 Présentation prononcée lors de la visite de l’Académie royale de Belgique à Ypres le vendredi 24 janvier 2025.