- Accueil

- 2025 / 1 : Varia

- Le fonds Merghelynck à la Bibliothèque royale de Belgique. État et valorisation

Visualisation(s): 80 (0 ULiège)

Téléchargement(s): 14 (0 ULiège)

Le fonds Merghelynck à la Bibliothèque royale de Belgique. État et valorisation

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

L’article constitue une présentation du fonds Merghelynck de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR).

Abstract

The article is a presentation of the Merghelynck collection of the Royal Library of Belgium (KBR).

1Même si la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) à Bruxelles se présente avant tout comme l’héritière de la « librairie » des ducs de Bourgogne, dont elle conserve toujours environ 270 volumes (sur un total de 900 entrées dans les inventaires de 1469 et 1485), il va de soi qu’elle contient beaucoup d’autres trésors qui lui donnent une place d’honneur parmi les plus grandes collections en Europe et même dans le monde. Ainsi, elle constitue aussi une source importante pour la généalogie, par une quantité de manuscrits « isolés » et par la présence de trois fonds volumineux dédiés à l’histoire des familles.

2Ces trois fonds généalogiques que conserve la Bibliothèque royale ont chacun leurs caractéristiques et propriétés. Le fonds Goethals (qui constitue un fonds indépendant de la collection « normale » et dont les cotes commencent avec un G) est probablement le plus disparate des trois1. Il contient une série de documents de nature diverse, surtout – mais pas exclusivement – focalisés sur le Brabant, et groupe aussi un important fonds de livres imprimés. Le fonds Houwaert, qui fait partie de la IIe série « normale » des manuscrits, consiste en une grande quantité de généalogies de familles brabançonnes datant du xviie siècle2. Homogène, mais sans indication de sources, ce fonds est probablement le moins fiable des trois. La troisième collection et celle qui nous occupe ici est celle d’Arthur Merghelynck (1863-1908) qui se caractérise par une grande variété dans les types du matériel et des sources mais, en revanche, par une forte concentration géographique sur la ville d’Ypres et ses environs dits le Westhoek3. Comme le fonds Goethals, la collection de Merghelynck est organisée en fonds propre, marquée par un M dans les cotes. D’ailleurs, d’un point de vue pratique (notamment pour trouver les manuscrits dans le catalogue en ligne et pour les commander), il est important d’insister sur l’utilisation de ces cotes officielles de la Bibliothèque royale dans les citations : on trouve régulièrement des indications comme « FM, nr. 15 », tandis que le numéro correct utilisé dans l’institution conservatrice est : « ms. M 15 ».

3Chacun des trois fonds généalogiques a ses propres inventaires ou catalogues, outils indispensables pour trouver son chemin dans la jungle des faits et des noms. Pour le fonds Merghelynck, cet inventaire est le fameux Vade-mecum de 1897 qui, cependant (et pour des raisons évidentes), ne regroupe pas les acquisitions postérieures d’Arthur Merghelynck. Il convient de compléter ce catalogue assez compliqué par la publication de Pieter Donche, Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelynck’s Vade-mecum (Berchem, 1990). Le même auteur a publié une valorisation des activités d’Arthur Merghelynck en tant que généalogiste dans le livre qui a accompagné l’exposition consacrée à Merghelynck en 2008 et qui donne un aperçu de ses activités diversifiées de collectionneur.

Fig. 1. – Un rayon du fonds Merghelynck dans la réserve de la Bibliothèque royale

4Plus que les deux autres, le fonds Merghelynck a une signification supplémentaire qui lui donne une importance qui, en fait, excède de loin celle des collections Goethals et Houwaert. Arthur Merghelynck a dépouillé d’une façon relativement systématique les archives de la ville d’Ypres détruites peu après pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, dans un sens, les volumes qui constituent ce fonds représentent les archives historiques de cette troisième grande ville du comté de Flandre. Malheureusement, la valorisation purement historique de notre fonds vient à peine de commencer : après Octaaf Mus qui, en tant que pionnier, a fait des premières études purement historiques sur la base de la documentation contenue dans le fonds Merghelynck, le seul à avoir parcouru tout le fonds d’un point de vue d’historien est Paul Trio qui en a donné un résumé dans le livre de 2008 mentionné ci-dessus. Un premier défi pour la valorisation sera donc d’attirer l’attention des historiens (et non plus exclusivement des généalogistes) sur cette source et de procurer une méthodologie pour traduire les données souvent purement généalogiques pour qu’on puisse les utiliser pour d’autres recherches historiques. Heureusement, Arthur Merghelynck et ses collaborateurs ont souvent cité leurs sources d’une façon assez large, ce qui signifie qu’une foule de données est entrée à côté des informations strictement familiales.

5Quant au type des documents, la composition du fonds Merghelynck est assez variée, mais leur point commun est la généalogie : avant tout, il s’agit de noms de personnes, de leurs dates de naissance, mariage et décès, et de leurs ascendances et descendances. D’un point de vue formel et matériel, une bonne partie est formée par les notes prises par Merghelynck et ses collaborateurs comme Henri Hosdey (1855-1906) et surtout Emile De Sagher (1864-1917) dans les archives de la ville, ensuite organisées et réunies dans des enveloppes (par famille) ou dans des albums reliés et couverts de drap vert. Après plus d’un siècle, ces reliures commencent à vieillir, ce qui constitue le problème principal de conservation et de préservation de ce fonds.

6À côté de ces copies, la collection contient aussi des pièces originales. Ces dernières proviennent notamment de collections privées : il s’agit souvent de papiers de famille pour lesquels les propriétaires n’avaient plus d’intérêt et/ou que Merghelynck a pu acheter quelque part. En principe, il ne s’agit donc pas de documents provenant des archives de la ville qui, en revanche, ont été dépouillées et copiées. Ainsi, normalement, les copies et les pièces originales se complémentent.

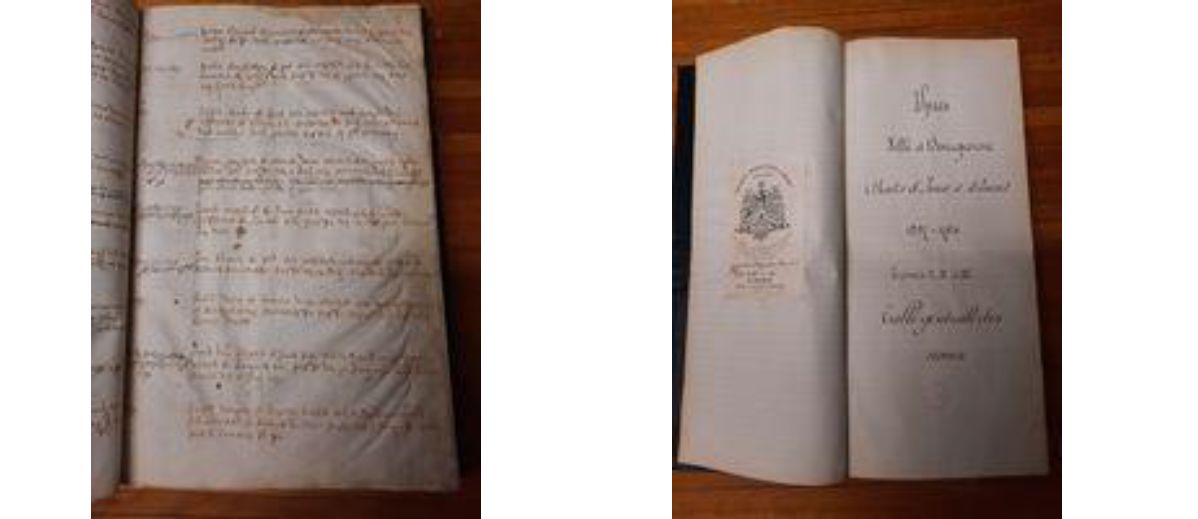

Fig. 2 (gauche) – Ms. M 24 Poorterieboek de la ville d’Ypres (original)

Fig. 3 (droite) – Ms. M 28 Page de titre de l’index des copies du Poorterieboek

7À titre d’exemple, Arthur Merghelynck a fait copier les registres des bourgeois d’Ypres, les poorterieboeken (mss M 16 – M 23 et mss M 27 – M 28), tandis que ms. M 24 est l’original de ce registre pour la période 1631-1795 (ce qui semble être une exception à la règle qui veut que les pièces originales proviennent surtout de propriétaires privés et non de sources institutionnelles, même si nous ignorons comment Merghelynck a acquis ces registres). Ainsi, ms. M 18/7 contient les inscriptions à Ypres entre 1432 et 1527, dans un ordre alphabétique, de Merle à Prince4. Il s’agit d’un album dans lequel les copies faites sur la base du document original ont été réorganisées, dans le sens que les feuilles copiées sur les originaux ont été coupées et que ces coupures ont ensuite été collées dans cet album par ordre alphabétique. Si ceci facilite incontestablement les recherches généalogiques, il va de soi que la forme, l’ordre et la nature du document original ont été perdus. S’il est impossible de critiquer cette façon de travailler dans l’optique du but recherché par Merghelynck lui-même, en revanche, après la disparition des originaux, la perte de ce rapport entre contenu et forme est à regretter, même si je parle ici plutôt en conservateur de bibliothèque qu’en historien. Comme je l’ai déjà indiqué, pour une partie des documents de ce genre, la Bibliothèque royale conserve aussi les originaux et ceci en 22 volumes.

8Une autre source indispensable est la collection de chirographes, des contrats qui étaient écrits en deux exemplaires sur la même feuille qui, ensuite, était coupée et dont l’authenticité était prouvée par le mot qui figurait partiellement sur les deux moitiés (ms. M 90)5. À côté de copies faites par Merghelynck et ses collaborateurs, ici aussi, il y a un nombre d’originaux qui constituent une source intéressante pour l’histoire économique de la ville.

9

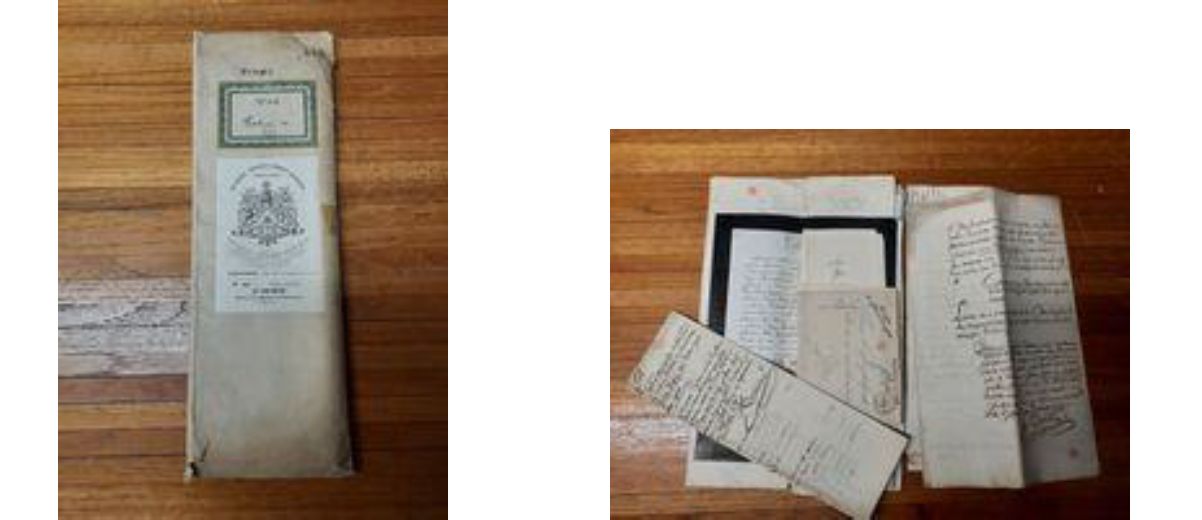

Fig. 4 et 5 – Ms. M 42 / Ypres 412

10À côté de ces albums de formats différents, le fonds Merghelynck contient environ 1415 enveloppes classées en trois séries (« Ypres », « Furnes », « divers ») par nom de famille avec des notes ainsi que des pièces originales (ms. M 42). Un seul exemple : la farde Ypres 412 contient des pièces concernant la famille de Patin6. À côté des annotations par Merghelynck, l’enveloppe contient plusieurs documents plus anciens, notamment des notes généalogiques prises au xviiie siècle, des faire-part, mais aussi les Discours prononcés sur la tombe de Messire Charles-Joseph-François de Patin, écuyer, … décédé à Ypres le 25 décembre 1856, imprimés à Ypres chez Simon Lafonteyne, ainsi que quelques fragments tirés de journaux. L’ensemble constitue une documentation intéressante concernant cette famille patricienne, qui, en outre, par l’inclusion de la brochure des Discours, contient un imprimé éphémère et donc plutôt rare. Dans ce cas, il existe aussi d’autres exemplaires, notamment dans les bibliothèques d’Ypres et de Gand et à la Bibliothèque royale7.

11Si une bonne partie du fonds Merghelynck consiste en des copies du xixe siècle faites par et pour Arthur Merghelynck dans lesquelles le contenu des archives a été (partiellement) conservé, le fonds compte aussi des documents originaux. Ainsi, dans le ms. M 137, une collection de testaments, on trouve plusieurs originaux des xvie, xviie et xviiie siècles à côté d’une pièce datée de 1306 d’un étudiant yprois à Paris, Pieter Paelding, découverte par Paul Trio8. Le ms. M 138bis est le cartulaire de la soi-disant distafel de la paroisse Saint-Jacques où les pauvres de la communauté pouvaient trouver de la nourriture ou des vêtements9, tandis que le ms. M 138ter est le cartulaire original de la confraternité réunissant des prêtres sous le patronat de saint Nicolas10. La dernière pièce a toujours sa reliure de 1518 qui, bien que restaurée, figure parmi les rares réalisations de ce genre à Ypres parvenues jusqu’à nous. En bois, couverte de cuir brun, décoré par des estampilles à figure de dragons, elle possède même son étiquette d’origine, écrite sur parchemin et attachée dans une fenêtre de cor dans un cadre de métal. Même si, pour son contenu, il s’agit plutôt d’une pièce d’archives et pas tellement de ce que nous entendons par un « manuscrit » dans le monde des bibliothèques, ce volume peut être classé parmi les très rares manuscrits médiévaux originaires d’Ypres à avoir été conservés.

Fig. 6 – Ms. M 145 D : Orationes du béguinage d’Ypres

12Une dernière (et peu nombreuse) catégorie de pièces dans le fonds Merghelynck est justement formée par des documents qui ne sont ni à proprement parler des pièces d’archives relevant d’une institution et qui documentent un fonctionnement administratif ni des documents familiaux, mais des manuscrits qui sont plutôt des témoins de la vie à Ypres et qui correspondent au type de codices normalement conservés dans des bibliothèques. Parmi celles-ci figure par exemple le tout petit ms. M 145 D du xviiie siècle qui contient plusieurs prières pour les laudes dans le béguinage d’Ypres qui a existé de 1240 jusqu’à la période de l’annexion française11. Il s’agit d’un manuscrit de 7 folios de 15 x 9,5 cm qui, en dépit de ses petites dimensions, a été exécuté avec un certain soin comme on peut le constater sur la base du titre en majuscules et le cadre d’une ligne verte qui entoure le texte sur chaque folio. Les prières sont en latin, donc servaient vraiment au culte liturgique, et comme elles sont assez particulières, ceci suggère que nous devions y voir probablement un supplément au missel normal. On constate par exemple la présence d’une prière adressée à sainte Begge. Ce petit volume servait-il de supplément au missel pour le prêtre ou pour une des béguines qui prenait soin du service des laudes ? Au vu de la rareté de manuscrits non administratifs provenant d’Ypres, cette pièce mérite attention en dépit de son format minuscule, le Corpus Catalogorum Belgii ne citant par exemple aucun manuscrit médiéval identifié pour un couvent yprois12. Même si, en soi, ce petit manuscrit n’est pas spectaculaire, du fait de la pénurie générale de manuscrits non-administratifs d’Ypres, il gagne en importance.

13Ms. M 145 E porte le titre Collectanea pia ac diuina et doit dater de la fin du xviie siècle13. Il s’agit d’une sorte de missel, contenant les leçons et prières changeantes dans l’ordre de l’année liturgique. Malheureusement, le document est absolument anonyme : ni le nom de l’auteur/copiste/propriétaire ni celui de l’institution pour laquelle ce recueil liturgique était destiné ne sont mentionnés. À la fin se trouvent deux autres documents, probablement plutôt par chance que parce qu’ils sont liés au recueil : il s’agit d’une transactie tot kiesen van eene nieuwe opperjou(ffrouw)e ende andere reglement van den Beggijnhove van ipre in daten 25 april 1739 (donc un règlement pour le béguinage d’Ypres) et le programme d’une pièce de théâtre des Jésuites à Ypres du 21 juillet 1702. Leur provenance variée ne rend guère évident le lien éventuel de ces deux pièces avec le reste du document.

Fig. 7 – Ms. M 137bis : Tractatus de matrimonio, cours dicté par Johannes Vanroo

14Un troisième exemple est un Tractatus de matrimonio, dicté par Johannes Vanroo, licencié en théologie, chanoine de la cathédrale Saint-Martin et professeur au séminaire de l’évêché d’Ypres, et annoté par Adrianus Joannes Gaspard de Dunkerque en 1745 (ms. M 137bis)14. Il s’agit d’un cours (ou d’une partie) du séminaire. Ce type de documents (dont on connaît aussi des collections importantes pour l’université de Louvain conservées aux bibliothèques universitaires de la KU Leuven et de l’UCLouvain, ainsi qu’à la Bibliothèque royale)15 est souvent resté chez les anciens étudiants, ensuite hérité par leurs familles, vendu etc., avec la conséquence que, en soi, il en reste seulement une petite portion de la production totale. Le petit manuscrit du fonds Merghelynck constitue ainsi un document intéressant pour l’enseignement du séminaire épiscopal, dont l’intérêt croît encore par l’insertion de quelques feuillets isolés, contenant e.a. des questions d’examen et une chanson estudiantine, le tout en latin. Comme le traité discutait du mariage avec les différents degrés de relation, on peut comprendre pourquoi Arthur Merghelynck s’y est intéressé. Comme dans le cas du livret du béguinage, il s’agit ici d’un document qui pourrait trouver sa place dans une bibliothèque patrimoniale plutôt que dans des archives proprement dites et qui, pour cette raison, n’a guère reçu d’attention.

15L’histoire d’Ypres est fragmentaire et mutilée. En fait, il n’y qu’un domaine pour lequel notre documentation est complète ou quasi-complète : l’intérêt de Merghelynck pour l’histoire de sa ville natale et ses activités dans ce domaine. Ceci est, en soi, un chapitre de l’histoire culturelle au xixe siècle qui invite à la comparaison avec d’autres amateurs d’histoire et d’histoire de l’art dans d’autres villes. Peut-être, pour une fois, le cas d’Ypres est même exceptionnellement bien documenté.

16La valorisation de ce fonds remarquable est un travail partagé. Tenant compte de la place relativement réduite que le fonds Merghelynck occupe dans l’ensemble de ses collections, la Bibliothèque royale se voit contrainte à la numérisation et à la description de ces manuscrits dans le catalogue informatisé de l’institution, sans pouvoir lui donner de la priorité ou y dédier une attention spéciale. Cependant, en ce qui concerne cet aspect de catalogage, on risque d’entrer en conflit avec l’attente du public. Il y a deux institutions (ou types d’institutions) qui s’occupent de notre patrimoine écrit, les archives et les bibliothèques, mais leurs approches sont souvent diamétralement opposées. Si, pour les archives, le principe fondamental est l’institution ou la personne qui a formé l’ensemble de documents ainsi que son contenu réel, pour une bibliothèque, la base est constituée par le support matériel du document, donc par l’exemplaire concret. Chaque pièce est décrite dans son ensemble, avec ses dimensions, son nombre de folios, sa décoration, sa provenance et son titre et ses auteurs. Pour illustrer la différence des approches : dans le cas du petit volume liturgique du béguinage, le béguinage est une provenance pour la logique des bibliothèques, tandis que c’est un auteur selon celle des archives. Tandis que la notice dans le catalogue de la Bibliothèque royale répète le titre tel qu’il a été donné dans le volume, les archives diront plutôt qu’il s’agit d’un manuscrit liturgique sans aucune autre mention.

17Évitons les discussions interminables et dépourvues de sens : les deux systèmes ont leur raison et leur droit. Le problème pratique dans le cas du fonds Merghelynck est évidemment qu’il s’agit souvent de pièces plutôt d’archives, mais que leur description sera faite selon la logique et le système des bibliothèques, en accord avec le reste de la collection et le système du catalogue de la Bibliothèque royale desquels nous ne pouvons pas trop nous écarter. Pour les recherches généalogiques, cette situation n’est pas très avantageuse, car celles-ci ont trait d’abord à des familles individuelles voire à des personnes bien distinctes, tandis que la description des manuscrits faite dans les bibliothèques sera plutôt de nature généralisatrice. Un volume groupant p. ex. 200 généalogies différentes deviendra vite un « recueil de généalogies », tandis qu’il est pratiquement impossible d’individualiser les noms de famille dans le système de catalogue adopté. Ceci veut dire que la référence au Vade-mecum établi par Arthur Merghelynck lui-même restera indispensable pour retrouver une famille particulière. Comme les documents sont tous pourvus de leurs cotes dans la description du catalogue numérisé (et comme ces numéros n’ont pas changés !), le lecteur pourra retrouver le document en question en le cherchant par cette cote. Pour faciliter la vie, nous avons décidé de grouper les documents numérisés du fonds Merghelynck dans une rubrique individuelle dans Belgica, la bibliothèque numérique de la Royale. À ce jour, le catalogage du fonds Merghelynck a été terminé, en donnant comme titres ceux qu’Arthur Merghelynck a proposés lui-même dans son Vade-mecum.

18Pour conclure. La Bibliothèque royale de Belgique conserve dans ses collections richissimes la série de manuscrits qu’Arthur Merghelynck lui a (heureusement) légués. Par la destruction des archives de la ville d’Ypres pendant la Première Guerre mondiale, ce fonds de nature primordialement généalogique remplace dans un certain sens les documents perdus et la Bibliothèque royale est ainsi devenue quasi le siège des archives historiques de la ville d’Ypres. La majorité des manuscrits du fonds Merghelynck sont des copies faites par Merghelynck lui-même ou par ses collaborateurs, avec les limitations que ceci apporte : sélection des documents, intérêt essentiellement généalogique déterminant le choix des documents fouillés et des données reprises, incomplétude des fragments choisis, rangement sur la base des familles sans trop respecter les documents originaux en tant que tels. Si, de cette façon, la forme même du document n’a pas été prise en considération, au moins, le contenu des documents dépouillés a survécu. Avec les documents originaux qui sont présents dans le fonds, il est clair que, au moins, une partie de l’histoire de cette troisième ville du comté de Flandre est parvenue jusqu’à nous. L’histoire serait bien plus pauvre sans le fonds Merghelynck…16

19

Notes

1 Cf. Catalogue de la Bibliothèque de M. F.-V. Goethals: Livres, Bruxelles, 1876 ; Pinchart A., Catalogue de la bibliothèque de M. F.-V. Goethals: Manuscrits, Bruxelles, 1878.

2 Cf. van Parys H.-C., Inventaire analytique du fonds Houwaert – de Grez, Bruxelles, 1971.

3 Cf. Merghelynck A., Vade-mecum pratique de connaissances historiques. Recueil d’inventaires d’archives et indicateur nobiliaire et patricien de la West-Flandre, Wulveringhem, 1897 ; Bonaert A., « Petit guide pratique du Fonds Merghelynck », dans Le parchemin, 28 (1981), p. 285-296 ; Papin K., Zoekgids voor het Fonds Merghelynck. Vijf genealogische vormingsavonden, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde – Afdeling Westhoek, s.l., s.a. ; Donche P., Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelynck’s Vade-mecum / L’exemplaire annoté du Vade-mecum d’A. Merghelynck, Berchem, 1990 ; Arthur Merghelynck. Passies van een edelman, Veurne, 2008 (principalement : Donche P., « Op zoek naar de bronnen voor de geschiedenis van families uit de kasselrijen Ieper en Veurne », p. 51-63 ; Trio P., « Het Merghelynckfonds in de Koninklijke Bibliotheek: een verademing voor de historicus », p. 87-103).

4 Cf. Vade-mecum, p. 71-74.

5 Cf. Vade-mecum, p. 284.

6 Cf. Vade-mecum, p. 148-156 (de Patin mentionné à la p. 151).

7 Cote à la Bibliothèque royale : II 89.543 A D3 / 23.

8 Cf. Trio P., « Het testament van de Ieperling Pieter Paelding (1306). Een nieuw licht op de oorsprong van de Ieperse O.L.V.-broederschap van studenten van Parijs », dans : van Acker J. (éd.), Wevend aan het verleden. Liber amicorum O. Mus, Veurne, 1992, p. 233-246 ; Arthur Merghelynck. Passies van een edelman, p. 108-109. Le testament de Paelding fait partie du ms. M 137 ; cf. Vade-mecum, p. 430-431.

9 Cf. Vade-mecum, p. 455.

10 Cf. Vade-mecum, p. 455.

11 Ms. M 145 D : 15 x 9,5 cm ; [i] + 7 f. ; papier ; justification : 12,3 x 7,1 cm ; 1 colonne (longues lignes), 16-18 lignes ; structure du cahier : i8 ; minuscule humaniste (ca. 2,5 mm), 1 main ; titre en majuscules (f. 1r) ; texte écrit dans un cadre d’une seule ligne verte ; reliure en carton (la feuille collée contre le plat postérieur est presque détachée), avec étiquette d’A. Merghelynck sur le verso du premier feuillet de garde. Contenu : Orationes in laudibus cantandae in beggynasio Iprensi : f. 1r : titelblad ; f. 2r : De venerabili oratio ; f. 2v : De Beata in Adventu oratio ; f. 3r : Post Pentecosten oratio ; f. 3v : XVII Decembris Festo S. Beggae oratio ; f. 4r : XXI Decembris Festo S. Thomae Apos(toli) oratio ; f. 4v : XXIV julii Festo S. Christinae oratio ; f. 5r : In Dedicatione Ecclesiae Oratio. Cf. Merghelynck A., Vade-mecum pratique et utile de connaissances historiques et Indicateur nobiliaire et patricien de ces contrées, Tournai, 1896-1897 : Supplément (publié par Donche P., Het geannoteerd exemplaar van A. Merghelynck’s Vade-mecum, Berchem, 1990), supplément à la p. 458 (sans pagination propre).

12 Cf. Derolez A., Benjamin V. et Bracke W., Corpus catalogorum Belgii. The medieval booklists of the Southern Low Countries, VII : The surviving manuscripts and incunables from medieval Belgian libraries, Brussel, 2009. À la page 177, on passe directement de Huy au Jardinet, et Waulsort à la p. 341 est suivi par Zelem à la p. 342.

13 Ms. M 145 E : 18,8 x 15,1 cm ; 62 f. + 2 documents ajoutés ; cursive humaniste de l’époque, 1 main ; titres en majuscules ; les folios n’ont pas été reliés ou organisés en cahiers : le volume consiste en une série de 30 bifolios numérotés au premier recto ; 3 anciens signets ; reliure en parchemin, avec deux fermoirs de parchemin. Ce manuscrit n’est pas mentionné dans le Vade-mecum.

14 Ms. M 137bis : 15,1 x 10,1 cm ; [i] f. + 168 p. ; papier ; justification (indiquée par un cadre en crayon) : 13,8 x 8,5 cm ; 1 colonne (longues lignes), ca. 33 lignes ; structure des cahiers : i-x8 xi5(8-3) (cahiers « numérotés » par des lettres dans la marge inférieure du premier recto) ; écriture minuscule humaniste du XVIIIe siècle (ca 1,5 mm), 1 main (encre brune) ; titres en lettres plus grandes (ca. 2-3 mm) ; mots-clés soulignés en brune ; entre p. 94 et 95 plusieurs notes ont été ajoutées (non liées au cahier), dont des questions des examens, des notes prises postérieures, une chanson estudiantine (9,3 x 14,9 cm ; 1 f. ; papier, écrit sur deux côtés en encre brune (même main que le volume) ; trois fois plié verticalement ; inc. : « o quam miseranda vita quam ducit philosophus »), ainsi qu’un arbre des relations et degrés familiaux en latin et en néerlandais ; page de titre ; pages numérotées au milieu de la marge supérieure ; cahiers cousus ensemble, mais restés sans couverture. Contenu : Tractatus de matrimonio secundum se dictatus ab Eruditissimo Domino Joanne Vanroo Sacrae Theologiae Licentiato Et Canonico S(anc)ti Martini nec non Seminarii Ep(isco)palis theologali scriptus ab Adriano Jo(ann)e Gaspard dunkerc[an]o anno domini 1745. Non mentionné dans le Vade-mecum.

15 Voir p. ex. Vanpaemel G., Smeyers K., Smets A. et van der Meijden D. (éds), Ex cathedra. Leuvense collegedictaten van de 16de tot de 18de eeuw, Leuven, 2012 ; Rombauts J. e.a. (éds), Dokter Bamps verzamelt. Reconstructie van een 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie, Hasselt, 2016, p. 95-99, n° B9-B16 (notices par M. Verweij).

16 Cet article résulte d’une contribution présentée lors de la Journée « Arthur Merghelynck et l’Académie royale de Belgique », organisée à Ypres le 24 janvier 2025.

Pour citer cet article

A propos de : Michiel Verweij

Michiel Verweij est conservateur au département des Manuscrits et imprimés anciens de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) à Bruxelles.