Quand le mariage tue

CNRS – ENS Lyon, Triangle

Le divorce face aux mariticides au XIXe siècle

1Le mariage tue : telle est la menace qui, en quelques années, se répand à bas bruit dans certains milieux de la France au début du xixe siècle. C’est le mariage qui tue, et non pas celui ou celle qui porte le coup fatal. C’est l’institution qui est létale, et non pas la passion individuelle ou les circonstances « malheureuses ». Le changement de perspective est sans précédent : il pointe du doigt un déterminisme social qui, sans dédouaner les individus de leurs actes (personne ne réclame l’impunité des criminels), fait chercher des solutions pour les prévenir.

2Pour parvenir à cette manière de considérer le mariage, il a fallu des circonstances exceptionnelles. Il a d’abord fallu la Révolution, qui a ouvert le mariage d’Ancien Régime aux époux qui souhaitaient en sortir. Par la loi sur le divorce, les législateurs de 1792 ont fait advenir un certain nombre de situations qui vont offrir, ultérieurement, un point de comparaison sur le démariage comme « fait social ». Il a ensuite fallu la loi de 1816 qui, en abolissant le divorce, a permis de fournir une série de chiffres sur les morts produits par l’indissolubilité du mariage. Enfin, il a fallu que s’ouvre un régime politique favorable à une libéralisation du mariage, puisque c’est la volonté de rétablir le divorce qui justifie l’intérêt de compter les morts causés par des liens conjugaux indissolubles.

3Ce changement de perspective sur les morts par mariage ouvrait une porte sur la critique féministe du mariage. Cependant, au début des années 1830, le débat sur le rétablissement du divorce n’est que très peu justifié par le souci de protéger les femmes, pourtant les principales victimes de ce mariage qui tue. D’autres problématiques se mêlent aux chiffrages des assassinats dans le couple, qui permettent de saisir les conditions intellectuelles et politiques dans lesquelles naît le concept de « mariticide » et, avec lui, cette première science sociale des morts par mariage.

La famille est une société politique

4La France de la Restauration a vécu, depuis les premiers mois du retour de Louis XVIII et l’installation durable de la monarchie, sous le coup d’une loi qui a aboli le divorce. Que cette abolition ait été votée dès le printemps 1816, c’est-à-dire dans les mois qui suivent le rétablissement de la monarchie, dit assez son caractère politique. Ce « caractère politique » du divorce ne va pas de soi pour nous qui, aujourd’hui, tendons encore, parfois, à considérer que les droits dans la famille, parce qu’ils relèvent du droit dit « privé », n’auraient rien de politique. Même si pour des générations de féministes, désormais, « le privé est politique » — ce n’est pas dans cette revue qu’on aura besoin de longuement expliciter cette affirmation —, prenons le temps de déployer cette affirmation dans sa généalogie au long cours. Car dire que le privé est politique, dans les années 1960, ne revient pas tout à fait à dire que la famille est une société politique au sens où l’entendaient les hommes et les femmes né·es à la fin du xviiie siècle.

5Les féministes, dès les années 1960, ont mis en avant que le privé était politique pour faire prendre conscience que ce qui a été construit comme relevant de la sphère de l’intime (la famille et les relations amoureuses ou sexuelles), repose moins sur la liberté et la nature que sur un dispositif juridique et social dont la finalité est l’exploitation par les hommes du travail gratuit des femmes1. La vague féministe qui s’était enclenchée à ce moment-là ne se contentait plus de réclamer le droit de vote, ce droit politique par excellence, mais revendiquait une réforme en profondeur des droits (et des interdits) relevant de cette intimité, au premier rang desquels la contraception et l’avortement. Avaient suivi, au-delà de la revendication de ces droits, des réévaluations et mesures scientifiques des « tâches » effectuées par les femmes dans la famille, requalifiées en « travail ménager », travail parental, voire « travail sexuel ». Ici, le privé était politique parce que les relations sexuelles, amoureuses et familiales pouvaient désormais être décrites comme le résultat d’une construction juridique et sociale de normes naturalisées.

6À l’époque de la Révolution et dans les années qui la suivent jusqu’au milieu du xixe siècle, si l’on considère que la famille est une société politique, c’est avec de tout autres finalités et catégories de pensée. D’abord, l’intention législatrice n’est pas en soi féministe : elle ne vise pas à libérer les femmes en première instance, mais les individus en général2. Ensuite, cette intention ne peut être qualifiée de libératrice qu’à la condition que sa finalité politique le soit aussi. Autrement dit, les structurations respectives de la société, de la nation et de la famille sont supposées aller de pair, dans une relation de causalité dialectique : l’organisation de l’une conditionne l’organisation de l’autre. Deux possibilités s’offrent, qui aboutissent à des projets politiques aux antipodes les uns des autres : la continuité ou la contradiction.

7Du côté de la continuité, on trouve les législateurs du début de la Révolution : afin de réformer la nation dans le sens de la liberté et de l’égalité, il est impératif que l’organisation de la famille suive le même mouvement. C’est ce qui guidera les lois de 1793 sur l’égalité entre les enfants naturels et les enfants légitimes ; ou, en 1792, l’instauration de la loi du divorce qui, au nom de la liberté individuelle, met fin à l’indissolubilité du mariage3.

8Du côté de la contradiction, on trouve les lois qui, à partir du Directoire jusqu’au Code civil inclus (1795–1804), vont commencer à questionner l’œuvre législative des premières années de la Révolution. C’est le cas de l’ouvrage De la famille considérée comme l’élément des sociétés publié à la fin des années 1790 par Toussaint Guiraudet, secrétaire général d’un ministère du Directoire. Ce dernier affirme que c’est pour ne pas avoir un roi pour la France qu’il en faut un dans chaque famille, justifiant ainsi l’autorité patriarcale dans la famille républicaine4. Considérer la famille comme une société politique n’est donc pas, en soi, un principe émancipateur. Conséquence de cette vision des choses : la famille du Code civil, et l’invention subséquente de l’idée de sphère domestique5.

9À partir de 1804, et pour tout le siècle, le droit « privé » délègue au chef de famille la responsabilité du gouvernement de sa maison, en échange de quoi l’État n’interfèrera plus avec son autorité. La conception de la famille moderne, sphère de l’intime, de la différence « naturelle » entre les sexes et du travail gratuit de ses subordonné·es — dont héritent les féministes des années 1960 —, est le fruit de cette fabrication, dans la continuité d’une pensée qui considérait la famille comme une société politique, réformable et organisable en fonction des finalités politiques de l’État.

De la Révolution à la Restauration

10Le droit de la famille, qu’on dit privé, est donc aussi un droit politique. Bonaparte, en rendant le divorce plus difficile dans le Code civil de 1804, en est bien conscient. De même que Louis xviii qui, lorsqu’il revient au pouvoir, n’a de cesse de faire voter l’abolition du divorce en 1816. Abolir le divorce revient à, pour reprendre le préambule de la loi, « rendre au mariage toute sa dignité dans l’intérêt de la religion, des mœurs, de la monarchie et des familles ». Louis de Bonald, véritable concepteur de la loi, la justifie en des termes qui ne laissent pas de place au doute : l’intention n’est pas seulement de rétablir l’Église dans ses dogmes bafoués par la législation révolutionnaire, mais d’asseoir dans l’organisation de la famille les conditions de possibilité de la monarchie. Les pensées que fait naître l’indissolubilité de la « monarchie domestique », explique-t-il, conduisent aux pensées qui défendent l’indissolubilité de la monarchie politique :

Partout où le lien domestique a été dissous, le lien politique a été rompu ou relâché : la démocratie politique, qui permet au peuple, partie faible de la société politique, de s’élever contre le pouvoir, est la compagne nécessaire de la faculté du divorce, véritable démocratie domestique, qui permet aussi à la partie faible de s’élever contre l’autorité maritale, et d’affaiblir ainsi l’autorité paternelle ; et pour retirer l’État des mains du peuple, comme dit Montesquieu, il faut commencer par retirer la famille des mains des femmes et des enfants.6

11Telle était la finalité, explicitement formulée par son maître d’œuvre, de l’abolition du divorce lorsqu’elle fut votée par les chambres de la monarchie restaurée, au printemps 1816.

12Matière hautement inflammable, en ces années qui suivent la période révolutionnaire, le divorce était perçu comme un ferment de liberté et d’égalité, un puissant levier de gouvernement républicain, pour ses avocats comme pour ses opposants. À cet égard, si l’on veut comprendre les raisons pour lesquelles la monarchie de Juillet a voulu faire retour à la loi de 1792 sur le divorce, il faut d’abord se rappeler que la Révolution a été familialiste jusque dans l’individualisme de son droit. Autrement dit, les avocats du divorce visaient plus souvent l’amélioration du mariage que son abolition. Nombreux et nombreuses étaient, parmi les tenant·e·s du divorce, celles et ceux qui considéraient qu’un mariage désormais « ouvert » sur la liberté permettrait aux époux malheureux soit d’en contracter un autre, plus heureux, soit d’éviter des dissensions nées de l’absence d’horizon. Sachant que par le divorce il pouvait perdre sa femme à tout moment, l’époux cesserait d’abuser d’un pouvoir qu’il tenait de la certitude de le détenir toujours, et renoncerait à des emportements que seul l’enfermement provoquait. Olympe de Gouges avait intitulé une de ses pièces de théâtre La Nécessité du divorce : elle y décrivait un époux volage, devenu irritable et irrespectueux par son emprisonnement dans un mariage indissoluble, soudain ramené à son premier attachement pour sa jeune épouse à la seule perspective de pouvoir un jour se libérer par la loi du divorce7. Au fond, c’est moins le mariage qui était en cause que l’une de ses formes juridiques et, par elle, l’impact de l’indissolubilité sur le comportement des époux. Il était une institution à réformer, certes, mais pas à faire disparaître. On voulait croire qu’un « mariage amoureux », ou au moins heureux selon les critères du moment, restait possible8. Que la forme de la relation sentimentale fût fondamentalement patriarcale, même les plus radicaux n’en émettaient pas l’idée : c’était l’institution qui était à transformer, pas les formes dans lesquelles s’exprimaient et se vivaient les sentiments ou la sexualité. La perspective restait encore très éloignée du point de vue critique des féministes qui allaient, plus tard, décrire le poids du patriarcat sur les relations intimes en général.

Retour de la question sous Juillet

13La Révolution, son divorce si libéral et son aspiration à des mariages heureux sont dans tous les esprits lorsqu’au début des années 1830 s’éveille l’espoir d’un changement dans les lois, par l’avènement d’un roi et d’une chambre des députés acquise aux principes de la Révolution. Les projets de loi en faveur du divorce abondent après des années de censure. Ils restent cependant très éloignés de l’esprit qui avait présidé à la loi de 17929. Il n’est plus question de réclamer la liberté contre l’insupportable enfermement des époux, encore moins de pouvoir divorcer sur simple invocation d’une « incompatibilité d’humeurs », cette « répudiation réciproque10 » selon l’expression critique d’Odilon Barrot, rapporteur du premier projet en 1831. C’est à peine si on rencontre l’argument en faveur d’un divorce dont la seule existence aurait, comme chez Olympe de Gouges, amélioré les relations entre époux. Comme le dit l’un des députés lors du débat de 1831, après « quarante années d’épreuves, de législations diverses, de systèmes de toute espèce », le divorce est désormais « une question d’expérience bien plus que de théorie11 ».

14Le modèle des députés, soucieux de respectabilité ou d’efficacité, est le divorce selon le Code civil en 1804. Il faudra, pour demander cette rupture du lien conjugal, l’adultère de la femme, ou dans le cas de l’adultère du mari, que sa complice soit tenue dans la maison commune ; ou bien, des sévices ou injures graves d’un époux envers l’autre, et dans ce cas le consentement persistant des deux époux et de leurs familles respectives, ainsi que le partage de pré-succession du patrimoine pour les enfants. Les avocats du divorce ont choisi de miser sur une attaque en règle de la séparation de corps, parce qu’elle favorise le désordre des mœurs : séparés de corps, donc physiquement, les époux usent d’une liberté non seulement préjudiciable aux bonnes mœurs, mais également porteuse de rejetons dont le mari, toujours marié à son épouse, est considéré comme le père. Ici, le divorce vient pallier le malheur de ces maris obligés de reconnaître des enfants que la loi oblige, entre autres responsabilités paternelles, à considérer comme des héritiers à part égale avec leurs enfants « authentiques ». Il s’agit de rendre aux époux la faculté de contracter une nouvelle union, non pour atteindre un bonheur auquel on fait peu référence, mais pour faire cesser le désordre et le mensonge dans les familles. Quant aux femmes, elles sont à peine mentionnées lors des débats de 1831 : Schonen, auteur du projet, est le seul à avancer un chiffre pour évaluer leur part dans les demandes de divorce : « Il est prouvé, dit-il, que les neuf dixièmes des divorces ou des séparations ont lieu sur la demande des femmes. Il ne faut pas le dissimuler, presque toujours ce sont elles qui sont les victimes12. » C’est la seule fois que l’intérêt particulier des femmes vient à l’appui des avocats favorables au divorce.

15Dans l’enceinte parlementaire, les mentions d’un caractère létal du mariage indissoluble sont rares et, lorsqu’elles émergent, elles sont brèves et formulées de manière énigmatique. Le ton n’est certes pas à l’optimisme, mais il n’est pas non plus à la dramatisation : il ne s’agit pas de dresser du mariage un portrait dévastateur. Au contraire, les députés s’attellent à en redresser l’image, et à faire en sorte que les comportements des époux correspondent mieux à l’idéal de stabilité et de moralité qu’il doit incarner dans l’État. Les quelques députés qui vont évoquer, parmi les arguments disponibles, les drames que provoque l’interdiction du divorce, le font de manière allusive ou en déplorant l’absence d’éléments probants. Odilon Barrot, rapporteur de la première commission chargée d’examiner le projet de rétablissement du divorce, regrette de ne pas disposer de « statistique des jugements criminels » pour asseoir son propos : « De toutes les sciences, dit-il, la plus utile, la plus indispensable pour des législateurs, c’est celle des faits ; car ce sont les faits qui seuls doivent motiver la loi et fonder sa puissance13. » Parmi les chiffres qu’il aurait souhaité pouvoir avancer figurent ceux des « condamnations pour attentat d’un époux sur son conjoint14 ». Lorsque le député Salverte, qui se range lui aussi du côté du projet de loi, prend à son tour la parole, il évoque « les criminalistes, en Angleterre et en France », qui pensent que « les fastes de la justice pénale rappellent plus d’un acte coupable que le divorce aurait pu prévenir15 ». La formulation est alambiquée : on ne saura pas ce qu’il entend par « acte coupable ». Un autre député, Daguilhon-Pujol, lorsqu’il énumère les cas justifiant la rupture du lien conjugal, reconnaît qu’on « ne peut pas exiger qu’un époux continue à vivre avec un être dans lequel, au lieu d’un appui fidèle et dévoué, il ne trouve qu’un assassin16 ». Ce sont là de rares et brèves mentions, dans l’ensemble de ces discours, d’un effet létal de l’indissolubilité du mariage sur les époux.

Les dangers mortels du mariage

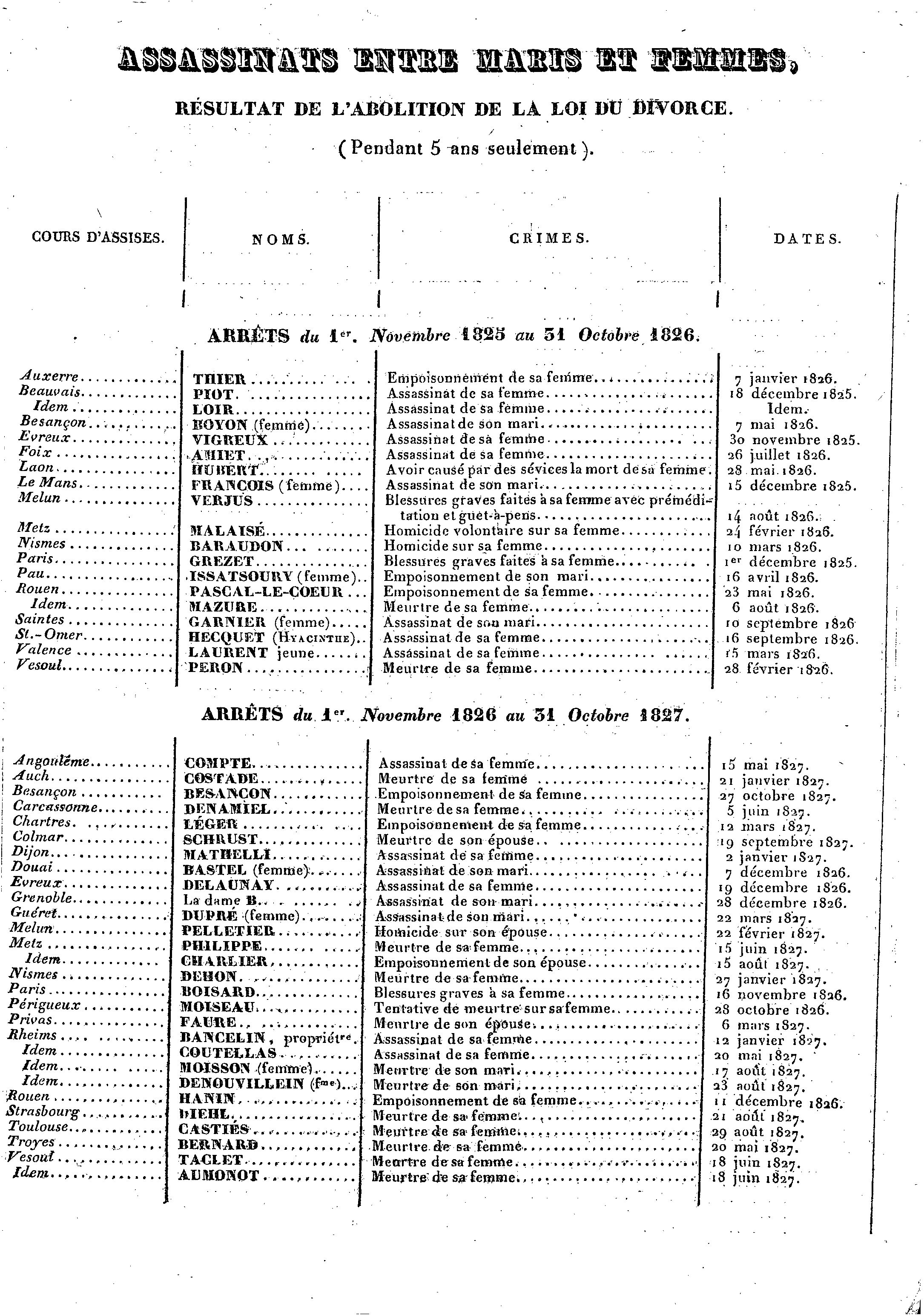

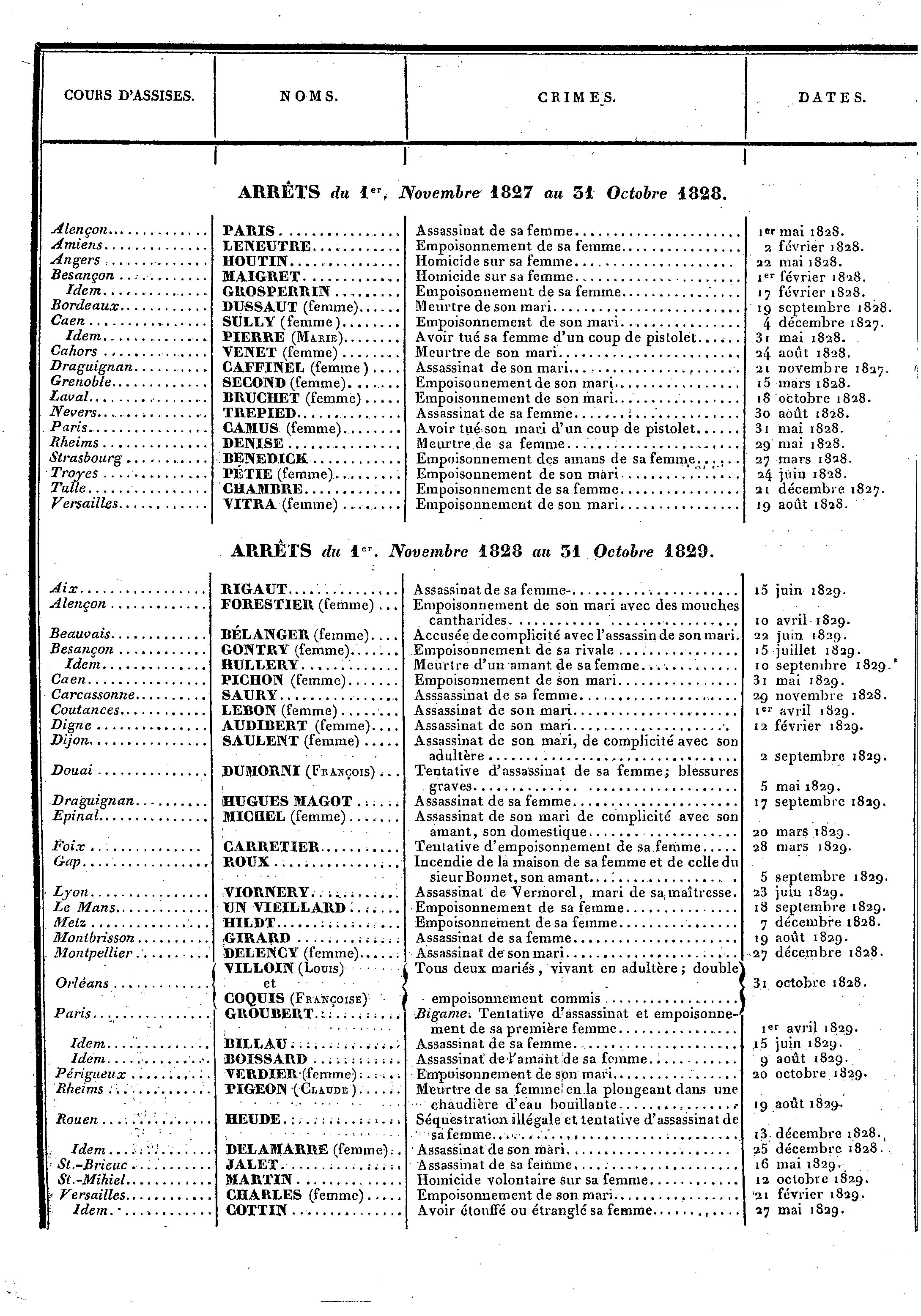

16On peut s’étonner que dans l’enceinte parlementaire de tels regrets soient exprimés, car les chiffres des morts par mariage existent en 1831 ; pour certains, ils ont même été diffusés auprès des députés. Pour ma part, j’ai repéré deux textes, de statuts différents, disponibles lorsque débute le débat de 1831. Le premier, celui qui a été diffusé aux députés, est un fascicule de quatre pages contenant plusieurs tableaux imprimés dans lesquels sont listés, année par année, depuis 1826 jusqu’en 1829, les noms des personnes qui ont commis un assassinat sur une épouse ou un mari.

17L’ensemble des tableaux est intitulé « Assassinats entre maris et femmes, résultat de l’abolition de la loi du divorce (pendant 5 ans seulement17) ». Il est diffusé par Joseph-Henri de Saur qui l’a « mis sous les yeux des deux chambres », pensant apporter ainsi « la preuve évidente qu’il y a eu plus de meurtres d’un mari par sa femme et d’une femme par son mari dans une seule année depuis l’abolition du divorce, que durant les vingt-cinq ans que le divorce a été en vigueur en France18 ». Ces tableaux (reproduits partiellement ici p. 31–32) sont suivis d’un commentaire non signé, de deux pages et demie, intitulé « Observations sur la loi du divorce », dans lequel on peut lire que depuis l’abolition du divorce, le « scandale » des condamnations de maris pour assassinat de leurs femmes et de femmes pour assassinat de leurs maris a été « porté à son comble ». Et l’auteur anonyme d’ajouter que si l’on prenait la peine de comparer la série des procès relatifs à ce genre spécial de crimes pendant les quinze années du Consulat et de l’Empire et pendant les quinze années de la Restauration, « on verrait dans quelle effrayante proportion l’abolition du Divorce les a multipliés : on se convaincrait qu’il y a eu plus de meurtres d’un mari par sa femme et d’une femme par son mari dans une seule année, de la dernière période (en 1829 par exemple), que durant les 24 années que le Divorce a été en vigueur en France (de 1792 à 181619). » La conclusion s’imposait : « On est épouvanté en voyant cette multitude horrible d’attentats, surtout en songeant que la plupart n’auraient pas été commis si le Divorce n’eût pas été aboli par la Chambre de 181520. »

18À la même époque, un autre texte fait circuler un genre de tableau proche de celui de la Gazette des tribunaux, puisqu’il contient lui aussi des listes de morts par mariage. Il est en anglais, publié à Londres. Son auteur, James Henry Lawrence, est connu des cercles saint-simoniens, notamment des féministes telles que Claire Demar et Suzanne Voilquin, depuis qu’il a publié une des nombreuses versions de son utopie matrilinéaire sous le titre Les Enfants de Dieu, ou La Religion de Jésus réconciliée avec la philosophie21. Il est probablement lu en France depuis bien avant, puisqu’au début de la première Restauration il réussit à faire publier la version française de cette utopie, sous un titre différent mais tout aussi obscur : L’Empire des Nairs22. Le livre de 1828 dans lequel figurent ces chiffres des morts par mariage a paru à Londres en anglais. On n’a donc pas d’assurance sur le fait qu’il pouvait être connu des députés et des pairs au moment du débat sur le rétablissement du divorce. Cependant, les livres en anglais circulaient à Paris, au début du xixe, et il n’est pas improbable que le recueil publié par Lawrence ait été lu par les parlementaires libéraux dont on connaît l’intérêt qu’ils portaient à l’Angleterre, à ses politiques comme à ses publications. Toujours est-il que c’est dans cet ouvrage anglais de 1828 que l’on trouve non seulement les premières listes identifiées des crimes entre conjoint·es, mais également une tentative de conceptualisation du fait social par le néologisme de « mariticide23 ». Lawrence y établit le décompte, depuis 1819 jusqu’en 1826, des femmes tuées par leur mari, d’une part, et des maris tués par leur femme, d’autre part. Il est le seul, à ma connaissance, à établir des colonnes par genre. Le tableau que faisait circuler le comte de Saur, à la même époque, se contentait de classer tous les assassinats de conjoint·e par année.

19Selon les calculs établis par Lawrence à partir de la lecture de la presse française et anglaise, 45 épouses et 26 maris ont été assassiné·e·s en moins de dix ans. Lawrence ne se contente pas de compter les morts dans le mariage. Sa conception de la dangerosité de l’institution englobe les suicides de jeunes filles enceintes, les infanticides et même la crainte du mariage, qui pousse à assassiner son amant·e. En définitive, disait-il, deux tiers de tous les meurtres commis en Angleterre viennent de ce « false system of legislation24 » qu’est le mariage indissoluble. Et de conclure son raisonnement en s’appuyant sur sa connaissance intime de l’Allemagne, ce pays protestant qui autorise le divorce et où, dit-il, « I never heard of a husband or wife executed for mariticide25 ».

20« Mariticide » : ce terme (que Lawrence ne prend jamais la peine de définir) donne son titre au chapitre dans lequel il publie ses listes de morts par mariage. De la tentative d’établir des séries pour démontrer l’existence d’un fait social à la construction d’un mot, il n’y avait qu’un pas. Que seul, à ma connaissance, Lawrence franchit à l’époque. Ce n’est pas que le mot « mariticide » n’existe pas : on le trouve dans la presse anglaise26. Mais Lawrence, en le mobilisant pour qualifier une série de crimes, et non pas une sorte de crime, le fait advenir au rang de concept, et non plus de catégorie du droit. Arrêtons-nous un instant sur les mots pour qualifier la mort par mariage. Contrairement au sens étymologique de « mariticide », qui désigne le meurtre du mari, Lawrence choisit d’englober sous ce terme les deux membres du couple. Il rejoint, ce faisant, une vieille tradition française, d’Ancien Régime, qui dans son usage du terme « uxoricide » (littéralement, meurtre de l’épouse) englobait les deux membres du couple marié27. « Uxoricide », abandonné par le droit français de la Révolution, ne sera pas repris par le Code pénal de 1810. Ce dernier hésite, pourtant, à inclure un crime infamant aux côtés de celui de parricide. Il est question, pendant un temps bref, de faire entrer le mot « conjugicide28 ». C’est l’avocat Target qui, dans son premier projet de Code pénal, prévoyait un crime de conjugicide, qu’il plaçait au sommet de la hiérarchie des crimes les plus infamants29. Mais le terme, ici, n’aurait servi qu’à constituer une circonstance aggravante. Il ne modifiait pas la manière d’envisager le crime. Plus grave qu’un crime ordinaire, il aurait servi à pénaliser davantage le criminel. En aucun cas, il ne s’agissait de considérer que le mariage tuait. C’était bien le criminel, au contraire, qui était accablé. Par ailleurs, il faut savoir que le Code pénal français de 1810 ne retiendra que deux principes pour qualifier la gravité du crime : 1. seul le meurtre contre les pères ou mères n’est jamais excusable ; 2. un meurtre peut être excusé s’il a été provoqué par des coups ou des violences graves envers les personnes, à une exception près. Si le meurtre a été commis sur un conjoint, la violence ne suffit pas à l’excuser : encore faut-il que la vie ait été mise en péril30. Contrairement à n’importe quel meurtrier, une femme qui commet un assassinat ne peut être excusée sous prétexte que son geste aurait été provoqué par des coups ou des violences graves : il y faut le danger de mort imminente. En revanche, le mari qui assassine sa femme n’a pas besoin, pour être excusé, que son geste ait été provoqué par des coups ou des violences graves : « Dans le cas d’adultère, […] le meurtre commis par l’époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable31. » Autrement dit, les coups portés par un conjoint, à moins qu’ils ne menacent d’être mortels, ne justifient en aucun cas son meurtre ; mais la colère meurtrière du mari découvrant chez lui sa femme dans les bras d’un autre, elle, est excusable et donc, dans une certaine mesure, légitime. Ainsi, au lieu d’un terme juridique tel qu’« uxoricide » ou « conjugicide » permettant de constituer une circonstance aggravante pour les deux membres du couple, quel que soit leur genre, il s’est institutionnalisé, dans le Code pénal français de 1810, une volonté de bien distinguer le crime féminin et le crime masculin commis dans le couple. L’uxoricide, ou le conjugicide, dans ce contexte, ont disparu sous les coups d’une politique nouvelle de différenciation selon le genre des auteurs et autrices de crimes commis dans le couple. Et l’idée d’un crime qui, du seul fait qu’il serait commis dans le couple, serait plus grave qu’un autre, a disparu.

21À l’aune de ce bref retour en arrière, on voit bien que la perspective proposée par celles et ceux qui portent un regard critique sur le mariage, en 1831, est toute autre. Cette fois, les morts par mariage ne sont plus considérées comme un crime qu’il faut plus ou moins punir, ou dont la gravité varie selon le genre de la personne qui commet le crime. On souhaite que le crime ne survienne plus, et la punition en la matière semble n’être plus de mise. Les tableaux des « morts par mariage » servent à convaincre, par la mise en série, que le phénomène n’est pas individuel, et qu’à ce titre il ne dépend pas des passions individuelles mais d’une loi sociale. Il ne s’agit plus de jouer sur les peines, sur leur gravité et sur la peur qu’elles pourraient susciter, encore moins sur la moralité des individus, mais sur les causes de leurs comportements individuels.

22Il n’est jamais question, chez les partisans du divorce, de faire du mariticide de Lawrence, ou du conjugicide de Target, une catégorie du droit. On a bien compris pourquoi : il ne s’agit pas d’identifier un crime pour en punir davantage les responsables, mais de se servir du fait social, reconstitué par la mesure et le calcul, pour désigner un autre coupable : non plus l’individu, mais l’institution. Comme le dit le comte de Saur : le divorce n’est préconisé que comme moyen, et non pour lui-même. Il est « le seul remède possible à des maux affreux et intolérables32 » ; et d’ajouter, pour terminer : « dans la question du divorce il s’agit de prévenir des crimes, de fermer un des chemins de l’échafaud33 ».

Linéaments d’une science sociale des mort·e·s par mariage

23La tentative pour constituer les morts par mariage en un fait social quantifiable est donc, on le voit, modeste et, pour tout dire, balbutiante. Elle est non seulement modeste, mais elle ne parvient pas à convaincre la Chambre des pairs de voter en faveur du rétablissement du divorce, plébiscité par la Chambre des députés. Malgré des tentatives ultérieures, le divorce ne sera rétabli qu’en 1884 — et, on ne s’en étonnera pas, dans le contexte politique d’un régime républicain.

24Malgré la modestie du geste statistique, c’est un premier pas en direction d’une science de la société qui s’envisage et se constitue, à l’aube du xixe, comme une mise à distance avec l’individualisme juridique et politique. On ne s’étonnera pas de retrouver, dans cet effort plus général pour désindividualiser les « questions sociales », une forme d’organicisme34. Auguste Comte, père de la sociologie, parlera de « physique sociale ». Le comte de Saur, lui, comparait le divorce à la vaccine qui sauverait le mariage des maladies qui le guettent. Le mariage, dans ce contexte, était le corps qui produisait le mariticide. Science de la société, sociologie et organicisme viennent donner des éléments de compréhension à une approche des morts par mariage moins individualiste, on l’a dit, parce que davantage tournée vers la prévention que la réparation.

25Le regard ainsi posé sur l’institution matrimoniale tend à en faire un corps constitué, avec ses lois régulières, plus fortes que la volonté individuelle. La montée en généralité, ici, est importante : posant les jalons d’une analyse du mariage comme société, elle vient ébranler la doctrine juridique qui au xixe siècle définit l’institution comme une société intime, constituée de sentiments et de hiérarchies naturelles, à l’abri de toute intrusion de l’État. Mais cette montée en généralité contient un angle mort : le genre des personnes assassinées. Saur, quand il établit ses tableaux, ne songe pas à distinguer les époux et les épouses. Si c’est le mariage qui tue, il semble, à ses yeux, assassiner indistinctement les hommes et les femmes ; ou à amener toutes les personnes, quel que soit leur genre, à tuer leur partenaire. Quant à Lawrence, il établit bien des listes d’hommes et de femmes, pour constater que les premiers sont plus nombreux que les secondes. Mais c’est pour en déduire que si les hommes sont plus souvent des assassins, c’est parce qu’ils sont les dindons de la farce matrimoniale. C’est à eux que le mariage, par le principe de la présomption de paternité, impute des enfants dont ils ne sont pas les pères. Ce faisant, il rejoint les avocats du divorce pour lesquels le problème gît moins dans le mariage lui-même que dans une indissolubilité qui oblige les pères à reconnaître des enfants qui ne sont pas d’eux. Si seulement ils pouvaient sortir d’un mariage malheureux (ou ce qui revient au même, faire sortir leur femme infidèle d’un mariage dans lequel le Code civil les oblige à reconnaître les enfants qu’elles portent), on pourrait conserver le mariage en l’état. Ainsi, le débat sur le divorce, tout en mettant en place les éléments chiffrés d’une première science sociale du mariage, n’en remet pas en cause le caractère patriarcal. Comme pendant la Révolution lorsqu’il s’est agi de réfléchir aux nouvelles lois dans la famille, c’est le point de vue masculin qui l’emporte.

26⁂

27On terminera sur une note plus optimiste. Lawrence, quand il fait des hommes les dindons de la farce du mariage, ne propose pas, contrairement aux avocats de la loi de 1831, de simplement revenir au divorce, pour faire de celui-ci une arme entre les mains des maris. Lawrence s’adosse à la conviction, établie et ressassée depuis la publication de son premier article sur le sujet en 1793, que le mariage n’est pas seulement à réformer, mais à supprimer35. Il fait partie de ces rares auteurs qui, depuis la Révolution française, publient sans discontinuer pour défendre un autre modèle de société, appuyé sur un renouvellement radical des relations amoureuses et familiales. L’espace de cet article n’est pas suffisant pour développer davantage sur son utopie matrilinéaire, mais c’est bien la conviction que le mariage même réformé n’apportera rien de bon qui justifie son chapitre sur le mariticide, ainsi que la publication de ces chiffres sur les morts par mariage. Une parole exceptionnellement rare, qui ne tardera pas à tomber dans les oubliettes d’un patriarcat qui a encore, à l’époque, de beaux jours devant lui.

Frise chronologique

2820 septembre 1792 : première loi française sur le divorce

2921 septembre 1792 : Ire République française

301795–1799 : Directoire

311804 : Code civil des Français

321810 : Code pénal des Français

331814 : Restauration de la monarchie en France

341815 : les Cent-Jours de retour au pouvoir de Napoléon, puis Seconde Restauration

35(règnes de Louis XVIII et de Charles X, rois de France)

361816 : loi sur l’abolition du divorce

371826 : date de publication du texte de Lawrence sur le mariticide

381830–1848 : monarchie de Juillet (règne de Louis-Philippe, roi des Français)

Notes

1 Voir par exemple Christine Delphy, L’Ennemi principal, tome 1, Économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 1998.

2 Sur ce point, la littérature abonde. On peut renvoyer à ce qui constitue la « bible » des études sur la législation révolutionnaire en matière de droits dans la famille : Irène Théry et Christian Biet, La Famille, la loi, l’État : de la Révolution au Code civil [actes du séminaire, Paris, 1989], Imprimerie nationale / Centre Georges Pompidou, 1989.

3 Le livre incontournable, sur ce sujet, reste celui de Suzanne Desan, The Family on Trial in Revolutionary France, Oakland, University of California Press, 2004. On se reportera également avec profit à Philippe Sagnac, La Législation civile de la Révolution française (1789–1804), essai d’histoire sociale, Paris, Hachette, 1898.

4 Toussaint Guiraudet, De la famille, considérée comme l’élément des sociétés ; par T. Guiraudet, secrétaire général des Relations extérieures, Paris, Desenne, 1797, no 1, p. 27.

5 Jennifer Heuer et Anne Verjus, « L’invention de la sphère domestique au sortir de la révolution », Annales historiques de la Révolution française, no 327, 2002, p. 128.

6 « Développement de la proposition du 14 décembre 1815 de M. de Bonald sur le divorce », le 26 décembre 1815 à la Chambre des députés, dans Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T15 (8 juillet 1815 au 6 janvier 1816), 1862, p. 612.

7 Olympe de Gouges, « De la nécessité du divorce » [1790], dans Olympe de Gouges, Théâtre, tome I, Œuvres complètes, Montauban, Cocagne, 1993, p. 225–243. Sur cette pièce de théâtre, on peut se reporter également à Philippe Corno, « Hommes et femmes face au divorce dans le théâtre révolutionnaire : une redéfinition de la différenciation sexuelle ? L’exemple de La Nécessité du divorce D’Olympe de Gouges », Le Genre face aux mutations. Masculin et féminin, du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Luc Capdevilla et al., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 223–232.

8 Voir Maurice Daumas, Le Mariage amoureux. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2004 ; Denise Z. Davidson, « “Happy” Marriages in Early Nineteenth-Century France », Journal of Family History, vol. 37, no 1, janvier 2012, p. 23–35.

9 Francis Ronsin, Les Divorciaires. Affrontements politiques et conceptions du mariage dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier, 1992. Voir aussi Dominique Dessertine, Divorcer à Lyon sous la Révolution et l’Empire, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1981.

10 Odilon Barrot, discours à la Chambre des députés, le 26 novembre 1831, dans Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 76.

11 Daguilhon-Pujol, discours à la Chambre des députés, le 9 décembre 1831, dans Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 358.

12 Schonen, discours à la Chambre des députés, le 9 décembre 1831, Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 366.

13 Odilon Barrot, discours à la Chambre des députés, le 26 novembre 1831, Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 73.

14 Ibid.

15 Salverte, discours à la Chambre des députés, le 9 décembre 1831, Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 357.

16 Daguilhon-Pujol, discours à la Chambre des députés, le 9 décembre 1831, Archives parlementaires…, 2e série, 1800–1860. SER2, T72 (23 novembre 1831 au 22 décembre 1831), 1862, p. 358.

17 La Bibliothèque nationale conserve une édition tardive de ce tableau, réimprimé en 1848 pour être diffusé aux citoyens membres de l’assemblée nationale. Voir État des assassinats entre maris et femmes : résultat de l’abolition de la loi du divorce en 1816, pendant quatre ans seulement, Paris, Impr. de Bonaventure et Ducessois, 1848. Il y manque le texte intitulé Observations sur la loi du divorce, qui accompagne le tableau conservé aux Archives nationales (C/2156), et que diffuse également le comte de Saur en 1832, dans ses Réflexions sur le rapport de M. Portalis sur la loi du divorce, par M. le Cte de Saur, Paris, P. Dupont et G. Laguionie, 1832.

18 Voir Joseph-Henri de Saur, Réflexions sur le rapport de M. Portalis sur la loi du divorce, par M. le Cte de Saur, Paris, P. Dupont et A. Laguionie, 1832, p. 78. Le même Saur publiera à nouveau ce tableau pour accompagner sa pétition aux membres de la Chambre des pairs. On le retrouve aussi dans un dossier qui contient la pétition signée par Flora Tristan, le 20 décembre 1837. Voir Joseph-Henri de Saur, À MM. les membres de la Chambre des Pairs. Pétition sur le rétablissement du divorce. [Signé : Cte de Saur. 19 juin 1833], non paginé, et pour la pétition de Flora Tristan, AN, C//2156, Dossier 133, Pétition no 71 pour le rétablissement du divorce.

19 « Assassinats entre maris et femmes, résultat de l’abolition de la loi du divorce », annexe à la pétition publiée par Joseph-Henri de Saur, À MM. les membres de la Chambre des Pairs. Pétition sur le rétablissement du divorce. [Signé : Cte de Saur. 19 juin 1833.], non paginé.

20 Ibid.

21 James Laurence [James Henry Lawrence], Les Enfants de Dieu, ou La Religion de Jésus réconciliée avec la philosophie…, Hénin de Cuvillers Étienne-Félix, Paris, 1831.

22 Chevalier James Lawrence, L’Empire des Nairs, ou Le Paradis de l’Amour, Paris, Maradan, 1814. Il s’agit de la réédition de l’ouvrage imprimé par le même éditeur en 1807, et interdite de circulation suite à la censure exercée par les services de l’État napoléonien.

23 Le mot « mariticide » n’est pas un néologisme à strictement parler. On le trouve, au début du xviie siècle, considéré comme un mot « étranger » selon Guillaume Le Blanc, Discours des parricides, 1606. Selon cette acception, il est le pendant masculin de l’uxoricide : il désigne les meurtres commis sur la personne du mari.

24 James Lawrence, « On mariticide », The Etonian Out of Bounds; Or, Poetry and Prose, Londres, Hunt et Clarke, 1828, p. 171–186, ici p. 174.

25 Ibid.

26 Je ne l’ai que très rarement trouvé, mais par exemple il apparaît, là encore sans que l’auteur prenne la peine de le définir, dans un article de The Gentleman’s Magazine d’octobre 1826 (p. 331).

27 Voir Muyart de Vouglans, Les Loix criminelles de France : dans leur ordre naturel…, 1780, cité par Sabine Juratic, « Meurtrière de son mari : un “destin” criminel au XVIIIe siècle ? L’affaire Lescombat », Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, vol. 34, no 1, 1987, p. 123–137.

28 Voir Victoria Vanneau, La Paix des ménages. Histoire des violences conjugales, XIXe–XXIe siècles, Paris, Anamosa, 2016.

29 Voir René-Louis-Marie Viellart et Guy-Jean-Baptiste Target, Projet de Code criminel, correctionnel et de police, présenté par la commission nommée par le gouvernement, Paris, Imprimerie de la République, 1803, p. 3.

30 Article 324 du Code de 1810 : « Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. » Voir par exemple Code pénal…, Paris, P. Didot l’ainé et F. Didot, 1810, p. 79.

31 Ibid.

32 Joseph-Henri de Saur, Réflexions sur le rapport de M. Portalis sur la loi du divorce, par M. le Cte de Saur, Paris, P. Dupont et G. Laguionie, 1832, p. 11.

33 Ibid.

34 Claude Blanckaert, La Nature de la société : organicisme et sciences sociales au XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2004.

35 Voir Anne Verjus, « Une société sans pères peut-elle être féministe ? L’Empire des Nairs de James H. Lawrence », French Historical Studies, vol. 42, no 3, 2019, p. 359–389.