- Accueil

- Volume 94 - Année 2025

- No 1

- Le filon de Fournial (Molèdes, Cantal, France) : Minéralogie et état des lieux

Visualisation(s): 736 (12 ULiège)

Téléchargement(s): 345 (2 ULiège)

Le filon de Fournial (Molèdes, Cantal, France) : Minéralogie et état des lieux

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

Le filon de Fournial (Molèdes, Cantal) est décrit comme un gîte télescopé, car on y observe des associations d’espèces minérales de haute et de basse température. Très pyriteux, il renferme aussi de nombreuses espèces de sulfures et sulfo-antimoniures d’argent, dont la très rare hocartite, initialement appelée « stannite argentifère ».

Nous avons échantillonné dans le stock de minerai laissé en place afin de réexaminer cette minéralogie et l’observation des nombreuses sections polies que nous avons réalisées a confirmé qu’il s’agit bien d’un minerai très complexe.

Nous n’avons malheureusement pas pu retrouver toutes les espèces déjà signalées. Par contre, nous avons pu identifier 20 espèces supergènes qui se sont formées par altération météorique du minerai, ce qui porte à plus de cinquante le nombre d’espèces minérales présentes dans ce gisement.

Abstract

We have collected ore samples near the main adit of the Fournial mine and we reexamine its mineralogy, which results from the association of minerals deposited at high and low temperature: The Fournial lode is a telescopic type deposit. The polished sections confirm the complexity of the ore.

In this paper, we describe that rich mineralogy: argentiferous minerals (more than 10 species!), metallic minerals, gangue minerals and supergene minerals. Finally, we were able to identify 20 more species in that locality. So, there are actually more than 50 mineral species at Fournial.

Table des matières

Manuscrit reçu le 24 mars 2025 et accepté le 14 juin 2025

Article publié selon les termes et conditions de la licence Creative Commons CC BY 4.0.

1. Introduction

1.1. Localisation du gisement et historique de l’activité minière

1Le filon argentifère Pb-Zn-pyrite de Fournial est situé dans la vallée de la Sianne, commune de Molèdes, département du Cantal en France. Il est formé de trois veines principales plus ou moins parallèles. Une coupe (Chauvet et al., 1968) d’ouest en est indique la succession suivante : encaissant de gneiss, joint argileux, première veine dite de contact, leptynites mylonitisées, veine du toit, microgranite, veine du mur, et leptynites saines. Les veines présentent une direction nord-ouest (environ N145°E) et un pendage de 40° à 60° vers le sud-ouest. Elles ont été reconnues sur une hauteur de 200 mètres et sur une longueur de plus de 700 m (1000 mètres selon un rapport de 1944), mais l’épaisseur utile des veines n’est cependant que d’une vingtaine de centimètres en moyenne. Trois sociétés minières s’y sont succédé de 1912 à septembre 1935. Pour différents motifs, les demandes de concession introduites n’ont jamais abouti. Au total, les très importants travaux réalisés l’ont tous été sous un statut de recherches. On signale neuf galeries entre les niveaux de 745 m et celui de 654 m, totalisant une longueur de 2,5 km, dont 1,9 km dans le filon minéralisé. Ces galeries débouchaient au jour dans le ravin de la Colombine où est encaissé le ruisseau de Mouguvay (« Mouravaille » dans les documents anciens).

2Sans permis de concession, le gisement ne pouvait être que prospecté et pas exploité, mais le minerai récupéré lors des traçages des galeries a cependant pu être traité et commercialisé. Au début du XXe siècle, une première laverie a été construite non loin de la route D9 le long du ruisseau, et à proximité de la galerie « Tesseidre » (parfois écrite « Teyssèdre »). Cette dernière sera relevée par le B.R.G.M. (Bureau de recherches géologiques et minières) en 1966 et 1967. Un atelier de flottation y avait été installé vers 1927 afin de produire des concentrés de galène et des concentrés de « blende » (= sphalérite). Un document ancien (B.R.G.M., 1929–1930) indique les réactifs chimiques consommés par tonne de minerai tout-venant traité. On constate que 300 grammes de cyanure de sodium étaient utilisés afin d’extraire du minerai les éléments chimiques désirés. Ce composé, bien qu’extrêmement nocif, est encore largement utilisé aujourd’hui dans les usines de traitement de minerais, principalement pour l’or.

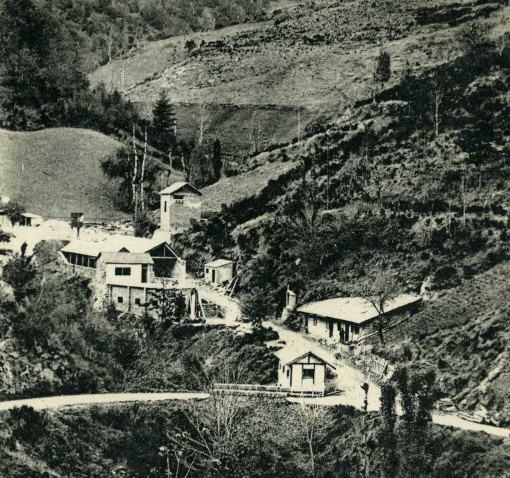

3Une carte postale ancienne dénommée « Les Mines d’Argent de Colombine à Fournial-de-Molèdes (Cantal) » montre cette première usine (Fig. 1).

Figure 1 : Extrait d’une carte postale ancienne (date non connue ; environ 1930) montrant la première usine dans le ravin de Mouguvay. De droite à gauche : le bureau de la mine, le laboratoire d’analyse juste près du pont, l’usine de flottation et l’entrée de la galerie Tesseidre. Source : Archives départementales du Cantal, 45 Fi 14156—Licence Ouverte Version 2.0 de la mission Etalab.

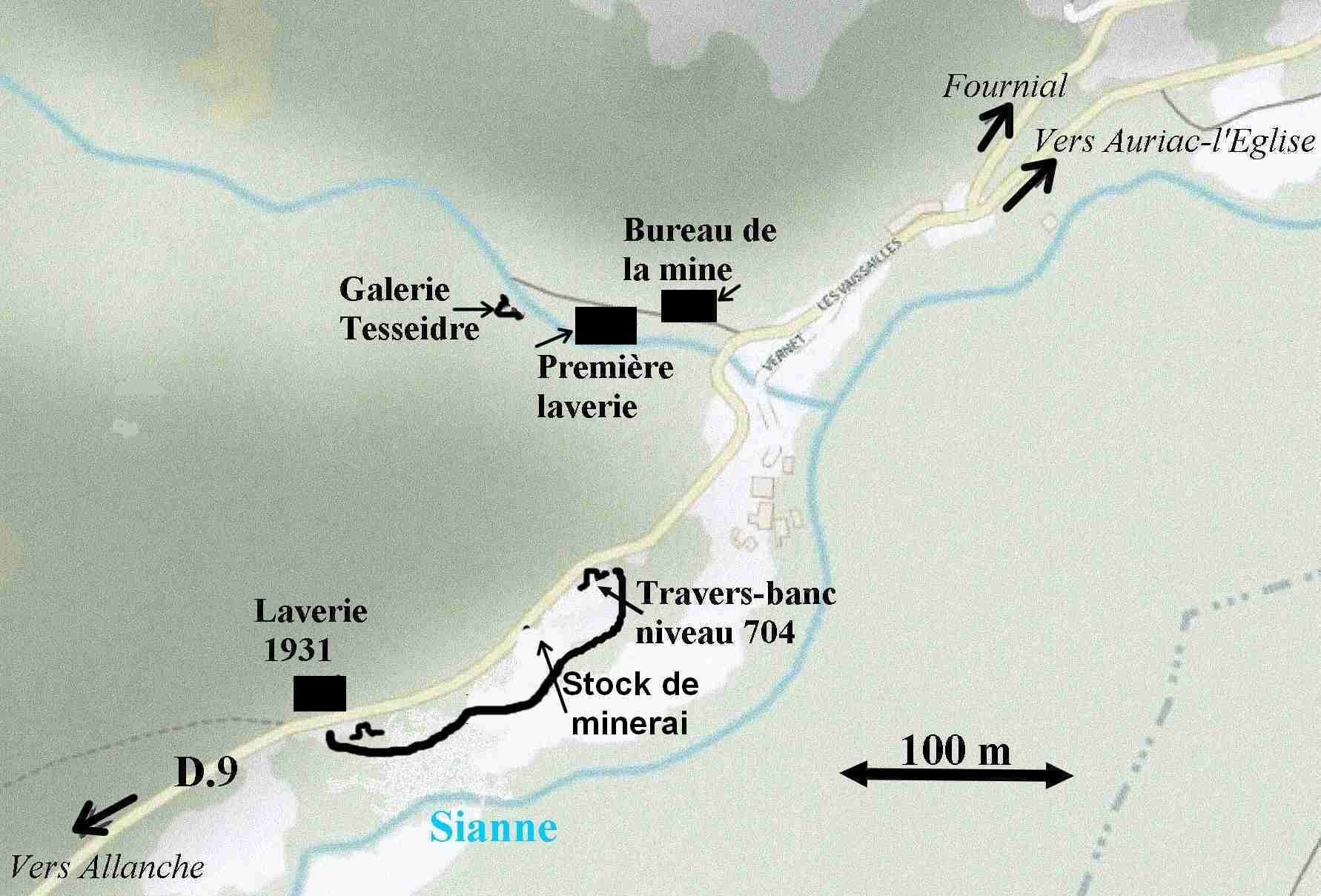

4Plus tard, fin 1931, une laverie de plus grande dimension et capable de traiter 100 tonnes de minerai par jour (concassage et flottation) est construite à flanc de coteau le long de la route D9 en direction d’Allanche, à 300 mètres du pont qui traverse le ruisseau de Mouguvay. L’ensemble de la première laverie y a alors été transféré. Le minerai à traiter était acheminé à l’usine par le dessus, mais également par le dessous via la galerie centrale du niveau 704 qui débouche sur le stock de minerai en contrebas de la route, situé près de la rivière Sianne. Le document B.R.G.M. (1942) situe cette galerie centrale à l’altitude de 702,64 m et non de 704 m, mais la plupart des documents anciens la situent au niveau 704, ce que nous ferons également.

5Cette usine ne fonctionnera que très peu de temps (de fin 1931 jusqu’en 1935) et sera démontée en 1939 pour être réinstallée sur le site de la mine de zinc et de plomb de Loubatière dans le département de l’Aude.

6Finalement, les quantités de minerais commercialisées ne sont pas connues avec exactitude, mais on parle de quelques 500 tonnes pour la première usine de lavage et de plusieurs milliers de tonnes pour la seconde ; 2500 tonnes auraient été vendues en 1931.

1.2. Étude du filon par le B.R.G.M.

7Lors de la préparation de l’édition de l’inventaire minéralogique du Cantal par le B.R.G.M. (Pierrot et al., 1971), une étude réalisée sur des échantillons provenant des haldes a montré que le minerai de Fournial présentait d’importantes teneurs en argent, ainsi que de nombreuses espèces minérales rares, notamment d’argent et d’étain. Ces observations ont alors motivé l’intérêt de pouvoir échantillonner dans le filon en place afin de vérifier son potentiel économique. À cette époque (novembre 1966), les anciens travaux qui ne dataient pourtant que d’une trentaine d’années (1935) étaient déjà tous effondrés. La galerie « Tesseidre » dans le ravin du ruisseau de Mouguvay paraissait la moins problématique, et c’est par elle que les équipes du B.R.G.M. ont pu, avec beaucoup de difficultés, réexplorer partiellement le gisement. D’après les anciens plans miniers, cette galerie atteignait le filon par un travers-banc de 45 mètres de longueur. Cependant, les micaschistes et gneiss traversés n’étaient pas stables et ont nécessité un boisage important des galeries. Le percement de nouvelles galeries a même été nécessaire pour accéder aux parties du filon exploitées anciennement. Ces travaux sont décrits en détail par Chauvet et al. (1968). Ils ont duré huit mois et ont été arrêtés en 1967. Des dépilages ont permis de récolter de grosses quantités de minerai, ce qui a permis de déterminer les teneurs en métaux utiles et de les comparer avec les données publiées par les anciens (1931) qui signalaient, pour 500 tonnes de minerai traité, 3,78 % Pb, 6,41 % Zn, et 539 g Ag par tonne. En 1967, 250 kg de minerai tout-venant ont été traités par le B.R.G.M. afin de mettre au point un procédé de récupération des métaux utiles. L’analyse de ce minerai a donné 2,30 % Pb, 3,45 % Zn, et 260 g Ag par tonne (Grassaud et al., 1968).

8Cependant d’autres analyses plus proches de la réalité économique (Chauvet et al., 1968) et réalisées en considérant un minerai tout-venant ramené à un mètre d’épaisseur (largeur d’une galerie de mine nécessaire si le filon était mis en exploitation), fournissent des teneurs en métaux utiles nettement moindres. Ainsi les valeurs mesurées pour les niveaux 680 et 714 sont respectivement de 139 g/t et 82 g/t d’argent, 1,7 % et 0,5 % de plomb, 1,82 % et 0,58 % de zinc. Les teneurs en Ag, Pb et Zn y sont donc relativement faibles, bien qu’il semblerait y avoir un enrichissement avec la profondeur. De plus, ce minerai très dur et très « pyriteux » (association de marcasite/pyrite/magnétite), avec localement de l’arsénopyrite abondante, est difficile à traiter. Ces résultats décevants ont provoqué l’abandon définitif des travaux à Fournial.

1.3. Mise en place du gisement

9L’observation du filon in situ par le B.R.G.M. a permis de proposer un modèle génétique : les différentes minéralisations se sont déposées en plusieurs phases et à des températures très différentes. Les premières minéralisations se sont formées à haute température et sont essentiellement constituées d’arsénopyrite, de sphalérite et de pyrrhotite. De manière plus accessoire, mais minéralogiquement très intéressant, il y a aussi un dépôt de minéraux stannifères : cassitérite, stannite, canfieldite et hocartite (appelée initialement « stannite argentifère »).

10Par la suite, de la galène remplaçant en partie l’arsénopyrite s’est déposée avec de la dolomite (appelée « dolomie I »). Ces venues carbonatées ont remanié les minéralisations précédentes et ont permis des associations minérales d’espèces qui se forment normalement à des températures très différentes. La pyrrhotite ayant cristallisé initialement a été largement transformée en pyrite, marcasite, et aussi en magnétite.

11Sous de plus basses températures encore, des minéraux argentifères se sont alors déposés dans une gangue carbonatée (appelée « ankérite » ; en fait de la dolomite un peu ferrifère). La pyrargyrite est l’espèce argentifère la plus fréquente de cette paragenèse, mais on signale également l’argyrodite, la polybasite, la miargyrite et l’argent natif. Enfin, un tout dernier dépôt de dolomite (appelé « dolomie II »), ne contenant pas ou peu de sulfures, s’est mis en place.

2. Échantillonnage

2.1. État actuel du site

12Aujourd’hui, il ne reste que peu de vestiges des deux laveries, si ce n’est quelques ruines.

13Dans le ravin de Mouguvay, on observe encore tout à l’entrée l’ancien bâtiment de la mine (Fig. 2) ainsi que quelques ruines de la première laverie et deux orifices de galeries.

Figure 2 : Ancien bâtiment de la mine à l’entrée du ravin de Mouguvay (avril 2024). Photo : M. Blondieau.

14La plus au sud est longue de quelques mètres et a une forme de T ; il s’agit de la poudrière (Fig. 3A).

Figure 3 : Galeries dans le ravin de Mouguvay avant leur sécurisation en août 2024 : A – poudrière (avril 2024) ; B – galerie « Tesseidre » (juillet 2013). Photos : M. Blondieau.

15L’autre galerie, la galerie dite « Tesseidre » (Fig. 3B), qui avait été relevée par le B.R.G.M. en 1966–1967, se divise en deux branches au bout d’une dizaine de mètres et ces deux branches sont éboulées de manière identique juste après la patte d’oie. Ces deux galeries sont mises en sécurisation en août 2024. Plus haut dans la colline se trouve une cheminée d’aération, en mauvais état (présence de masses de terre et blocs effondrés).

16Peu après le hameau de Fournial, le long de la route D9 vers Allanche, on observe un pan de mur de 35 m de long et de 5 m de hauteur, seul vestige de la grande laverie installée à grand frais au début du XXe siècle dans les années ’30 (Fig. 4).

Figure 4 : Pan de mur le long de la D9, seuls vestiges de la seconde usine établie fin de l’année 1931 à Fournial (juillet 2013). Photo : M. Blondieau.

17Par contre, à une centaine de mètres, en contrebas de la route, se trouve un gros stock de minerai qui, selon l’Association Cézallier–Vallée de la Sianne (n.d.), aurait une longueur d’environ 200 m sur 30 m de large et 3 m de haut (Fig. 5A).

Figure 5 : Vestiges des travaux miniers près de la seconde usine établie fin de l’année 1931 à Fournial : A – stock de minerai abandonné en contrebas de la route départementale (octobre 2021) ; B – œil du travers-banc du niveau 704 m débouchant sur le stock de minerai avant sa mise en sécurisation (octobre 2021) ; C – courte galerie tout à l’ouest du stock de minerai qui devait acheminer le minerai à l’usine (mai 2022). Photos : M. Blondieau.

18C’est à cet endroit que nos recherches ont été réalisées sporadiquement entre 2013 et 2023. Il ne s’agit pas d’un déblai, mais bien d’un stock de minerai qui n’a jamais été traité et qui avait été amené à cet endroit via la galerie centrale du niveau 704.

19L’œil de ce travers-banc (niveau 704), d’où coule de l’eau brune trahissant son caractère ferrugineux, était encore bien visible avant les travaux de sécurisation réalisés en août 2024 (Fig. 5B). Cette galerie était dangereuse et sans intérêt minéralogique, puisqu’un éboulement au bout d’une centaine de mètres s’était produit avant d’avoir rejoint le filon, ce qui avait déjà empêché les équipes du B.R.G.M. d’y accéder dans les années ’60 du siècle dernier.

20Dans le rapport de l’ingénieur des mines sur une demande de permis d’exploitation (Colot, 1931, p. 47), on peut lire :

21« Pour amener le minerai abattu à l’usine, deux niveaux de roulage sont prévus :

221o– Niveau 704 (Galerie Centrale) ; ce niveau équipé de deux voies débouchera sous la route d’Allanches à 100 mètres environ de l’usine de flot[t]ation, une voie suivant la route amènera le minerai au pied d’un plan incliné, passant sous la route, le long duquel le minerai sera remonté jusqu’au niveau supérieur du lavoir.

232o.– Niveau 746 […], une voie à flanc de coteau […] permettra d’amener le minerai en tête du lavoir. »

24Tout à l’ouest du stock de minerai et en contrebas de la route, à proximité des ruines de la laverie, on peut encore observer la courte galerie qui devait alimenter la laverie par le bas (Fig. 5C).

25La mise en sécurisation de la galerie centrale du niveau 704 au mois d’août 2024 a nécessité de couper la route départementale (Fig. 6).

Figure 6 : Mise en sécurisation du travers-banc du niveau 704 qui passe en-dessous de la D9 et qui menaçait de s’effondrer (août 2024). Photo : M. Blondieau.

2.2. Sélection des blocs minéralisés sur le terrain

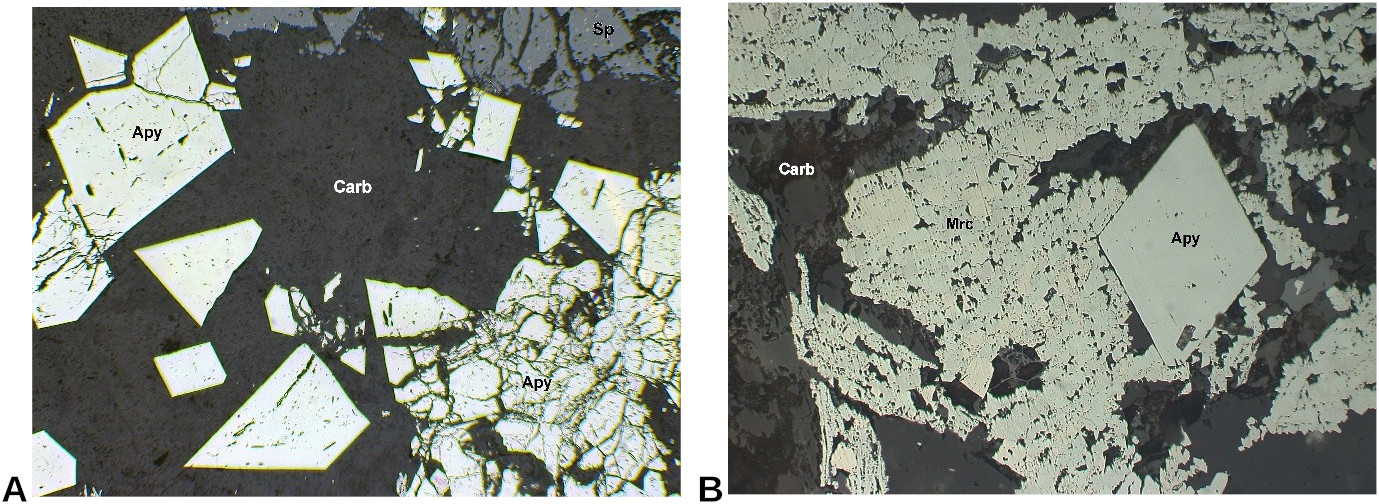

26Dans le stock de minerais en contrebas de la D9 (Figs. 5B et 7), on trouve en abondance des blocs sulfurés très denses avec marcasite/pyrite très majoritaire, et plus accessoirement sphalérite presque noire, arsénopyrite et galène assez rare.

Figure 7 : Localisation des deux anciennes usines et du stock de minerai en contrebas de la D9.

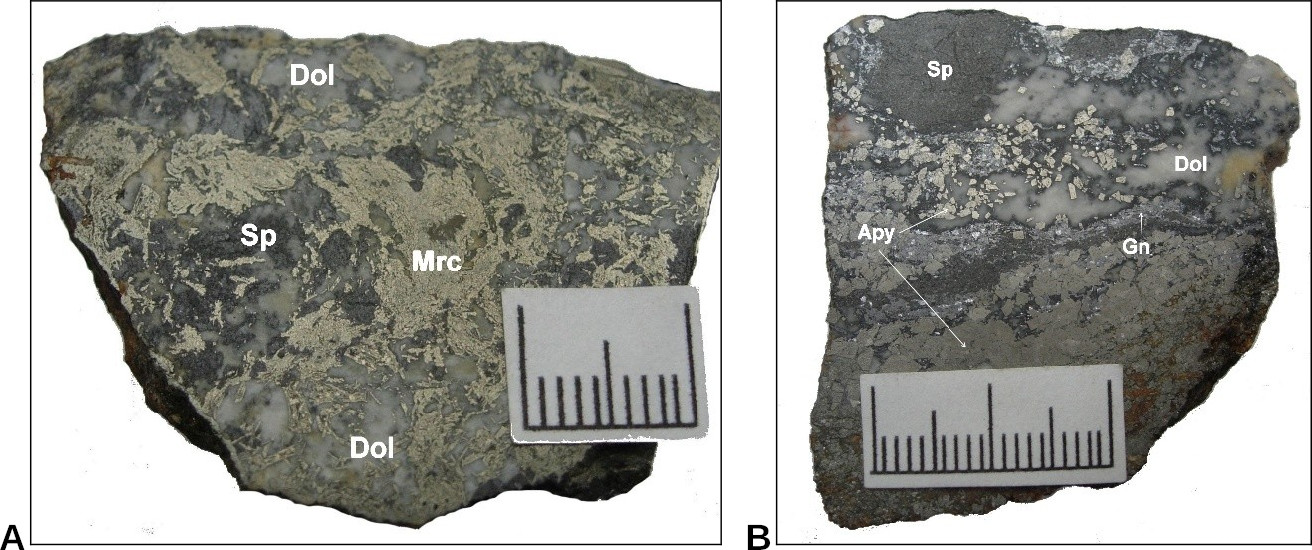

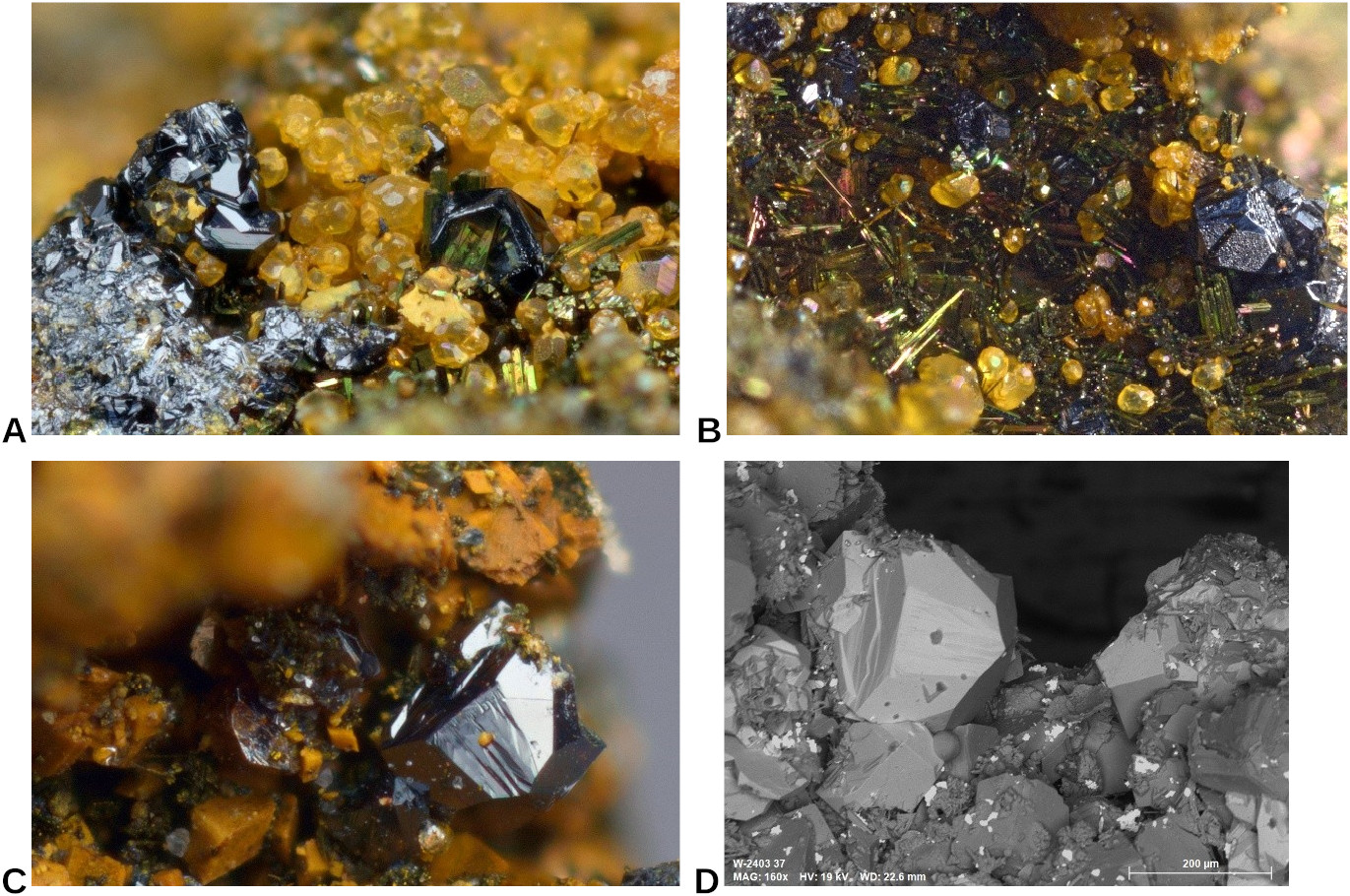

27Les photos d’échantillons sciés et polis montrent bien la nature de ce minerai très complexe, constitué de l’association hétérogène de sulfures principaux plus ou moins cimentés par des carbonates (Fig. 8).

Figure 8: Minerai sulfuré de Fournial, échantillons sciés et polis : A – marcasite majoritaire avec dolomite et sphalérite minoritaire ; B – sphalérite et arsénopyrite avec galène très minoritaire. Légende : Apy = arsénopyrite, Dol = dolomite, Gn = galène, Mrc = marcasite, Sp = sphalérite. Collection et photos : M. Blondieau.

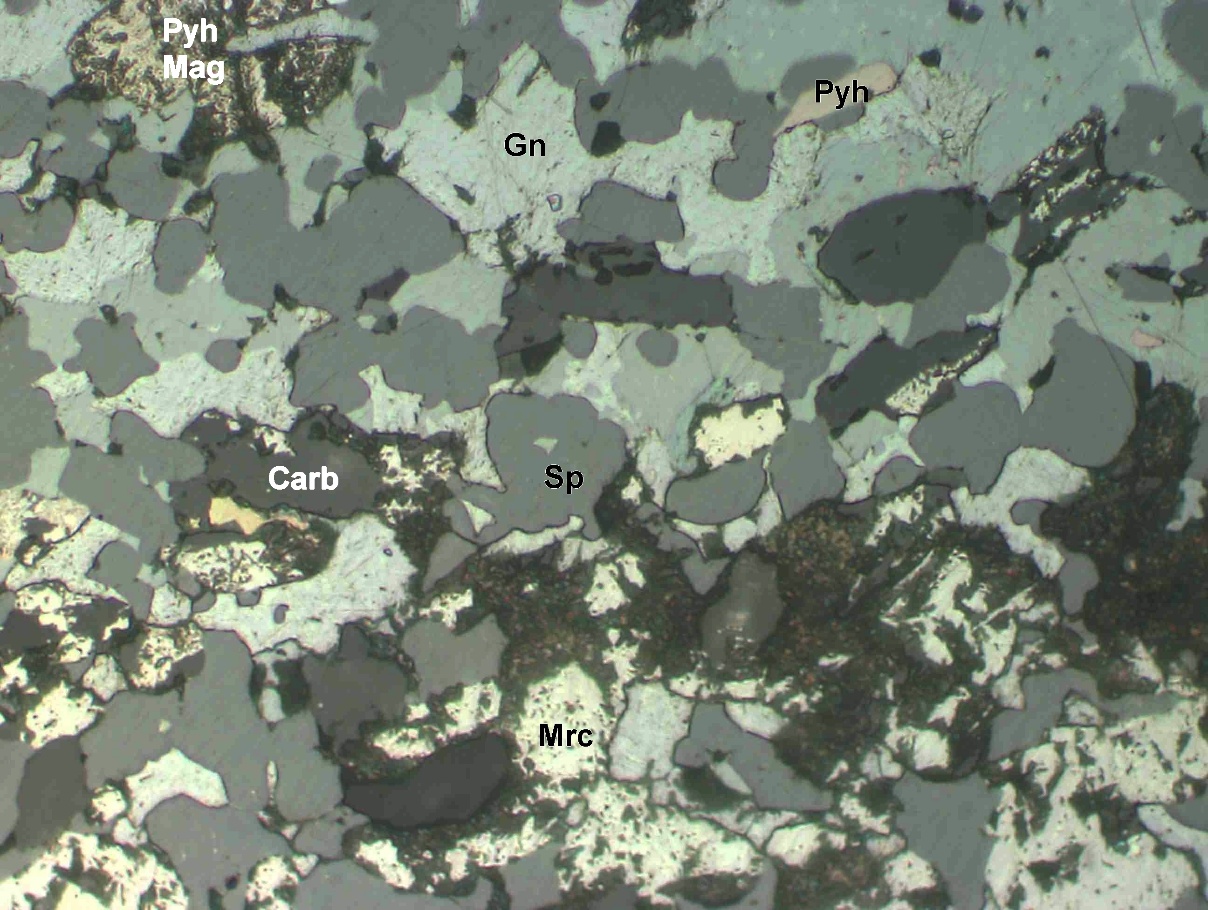

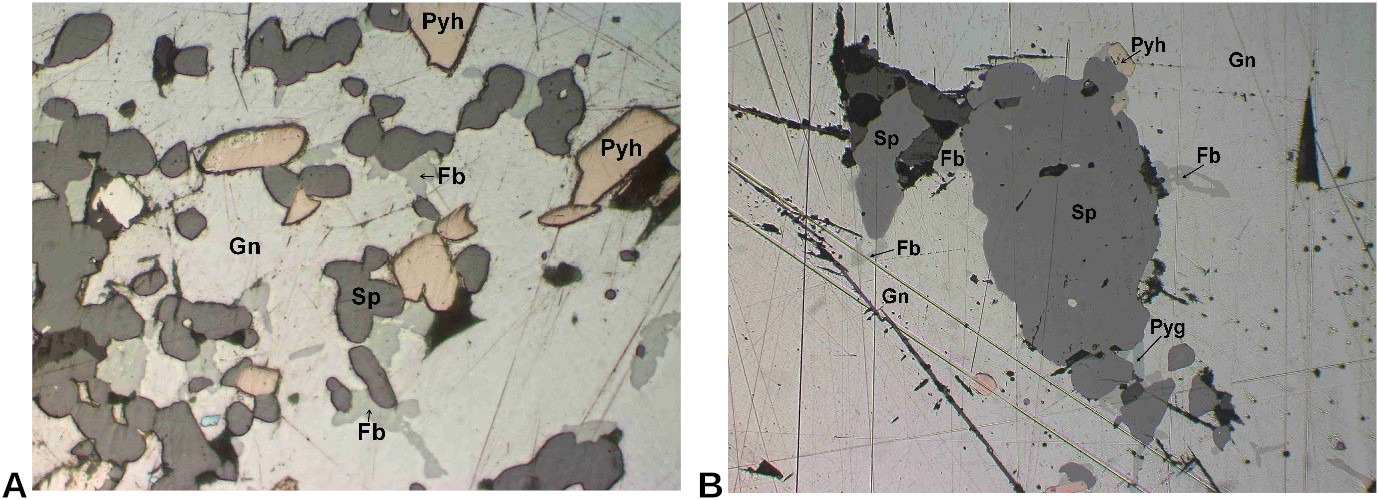

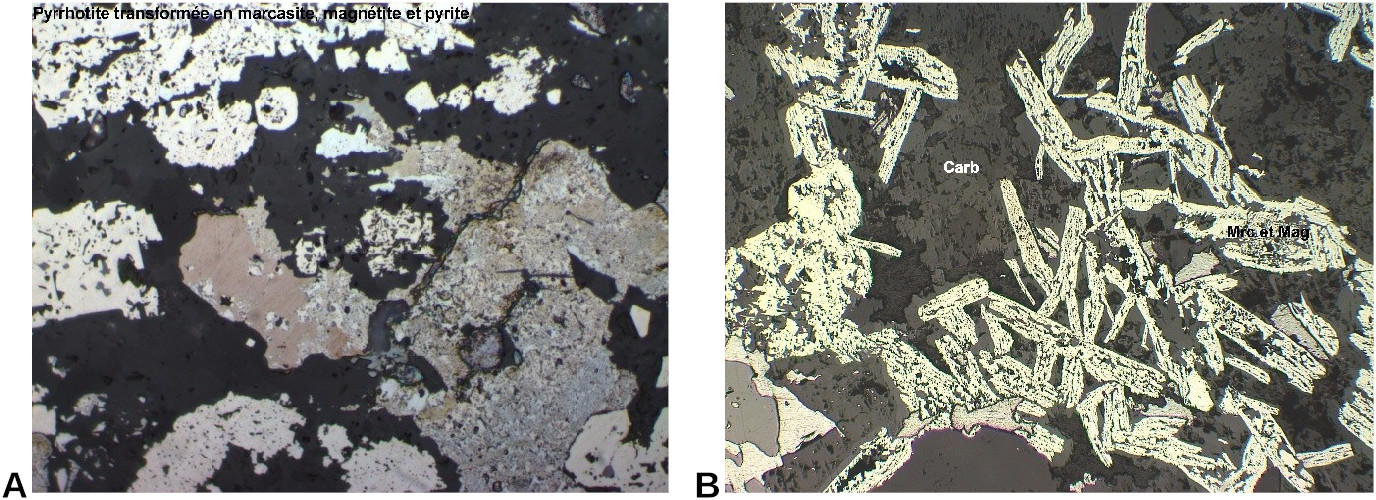

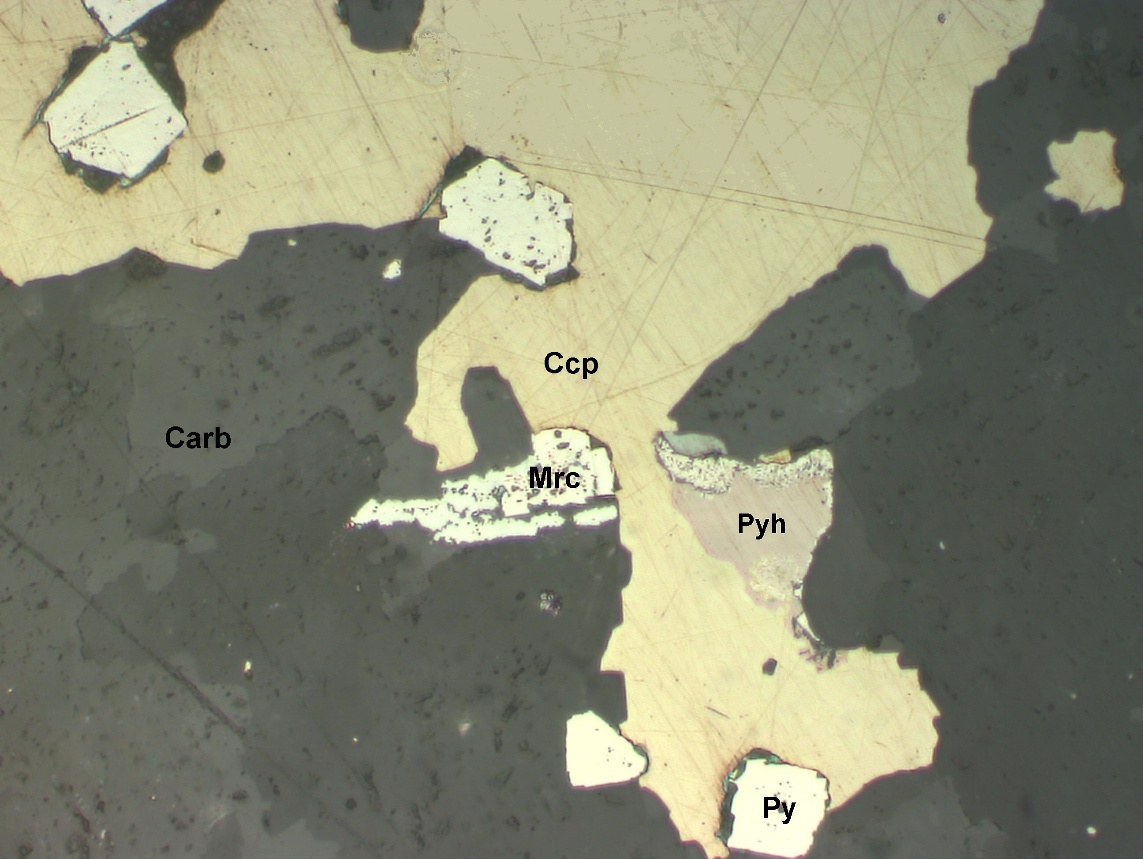

28La diffraction des rayons X de ces sulfures de fer « pyriteux » indique la marcasite assez majoritaire avec également de la pyrite et aussi de la magnétite assez minoritaire. Certaines sections polies illustrent également très bien la complexité de ce minerai (Fig. 9).

Figure 9 : Section polie mettant en évidence la complexité du minerai de Fournial (largeur de la photo : 300 µm). Observation en lumière naturelle avec un microscope polarisant. Nous n’avons pu identifier que quelques-unes de ces espèces minérales. Légende : Carb = carbonate (dolomite), Gn = galène, Mrc = marcasite, Mag = magnétite, Pyh = pyrrhotite, Sp = sphalérite.

29Les blocs de minerais, très durs mais aussi très massifs, ne renferment malheureusement que de très rares et très petites cavités dans lesquelles n’ont pu se développer que des cristaux de petite taille. Ces blocs doivent cependant être méthodiquement cassés et ceux qui montrent des veinules de galène et/ou présentent de petites cavités doivent être repris. La plupart des blocs constitués majoritairement de marcasite massive et de pyrite sont délaissés. En effet, les cassures fraîches de ces blocs s’oxydent très rapidement et un simple lavage à l’eau enlève déjà en grande partie leur éclat métallique en leur donnant une patine verdâtre. D’ailleurs, les blocs de minerai entreposés depuis près d’un siècle sont recouverts d’enduits bruns (oxydes/hydroxydes de fer) et/ou blancs (aragonite), ainsi que de minéraux secondaires de néoformation, dont de nombreux sulfates et carbonates.

2.3. Observation des échantillons

30Au domicile, les blocs sont d’abord cassés grossièrement et visionnés sous la loupe binoculaire. Les parties massives sont à nouveau éliminées et celles qui renferment des petites cavités (dolomite, marcasite très altérée,…) sont cassées une seconde fois dans un format proche de celui d’une boîte « micro ». Il en est de même des blocs contenant de la galène et de la goethite pulvérulente. Tous les échantillons potentiellement intéressants sont nettoyés dans une cuve à ultrasons et une dernière observation permet alors d’apprécier leur qualité, etc.

3. Description des espèces minérales

3.1. Techniques d’analyse

31L’identité de nombreuses espèces est confirmée par diffraction des rayons X au laboratoire de minéralogie de l’Université de Liège, Belgique (Prof. F. Hatert). Lorsque les échantillons à analyser sont très petits (moins d’un millimètre), ce qui est souvent le cas, nous avons utilisé en mode “Debye–Scherrer” un diffractomètre à quatre cercles Rigaku Xcalibur, équipé d’un détecteur EOS et utilisant la radiation MoKα (λ = 0,7107 Å). Lorsque les quantités de matière étaient plus importantes, nous avons utilisé un diffractomètre de poudres BRUKER D8 ECO utilisant la radiation CuKα (λ = 1,5418 Å). Les diffractogrammes de poudre obtenus avec ce diffractomètre ont été interprétés à l’aide du programme EVA permettant d’identifier les différentes phases présentes par comparaison avec la base de données ICDD, version PDF-2. Ils ont ensuite été analysés grâce au programme TOPAS 4.2 afin de quantifier les proportions des phases présentes par la méthode Rietveld.

32Nous avons également réalisé quelques analyses chimiques qualitatives avec un spectromètre à fluorescence X portable Niton XL3T-980 GOLDD+ de chez Thermo Fisher Scientific. Cet appareil possède un tube à rayons X Niton XL3T composé d’une anode d’or pouvant émettre un faisceau de 3 mm de diamètre. Ce tube fonctionne sous une différence de potentiel allant de 9 à 50 kV, pour un courant de 0 à 40 µA. Les rayons X réémis passent ensuite dans un détecteur de type GOLDD (Geometrically Optimized Large Area Drift Detector).

33Des analyses EDS ont pu être réalisées au Laboratoire Magma et Volcan (LMV) de l’Université de Clermont–Ferrand [P. Chollet], et quelques autres l’ont été aussi à l’Université de Liège.

34Des sections polies ont été taillées dans le minerai et ensuite examinées en lumière réfléchie avec un microscope polarisant LEICA. Sur les photos, nous avons indiqué les noms des espèces en utilisant les symboles préconisés par la Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification de l’International Mineralogical Association (CNMNC-IMA ; Warr, 2021). Les sections polies permettent de mettre en évidence la complexité de ce minerai : cristaux d’arsénopyrite souvent broyés, cristaux de pyrrhotite dans la sphalérite, pseudomorphoses de pyrrhotite en marcasite ou se présentant en cristaux squelettiques ou en amas confus avec de la magnétite, etc.

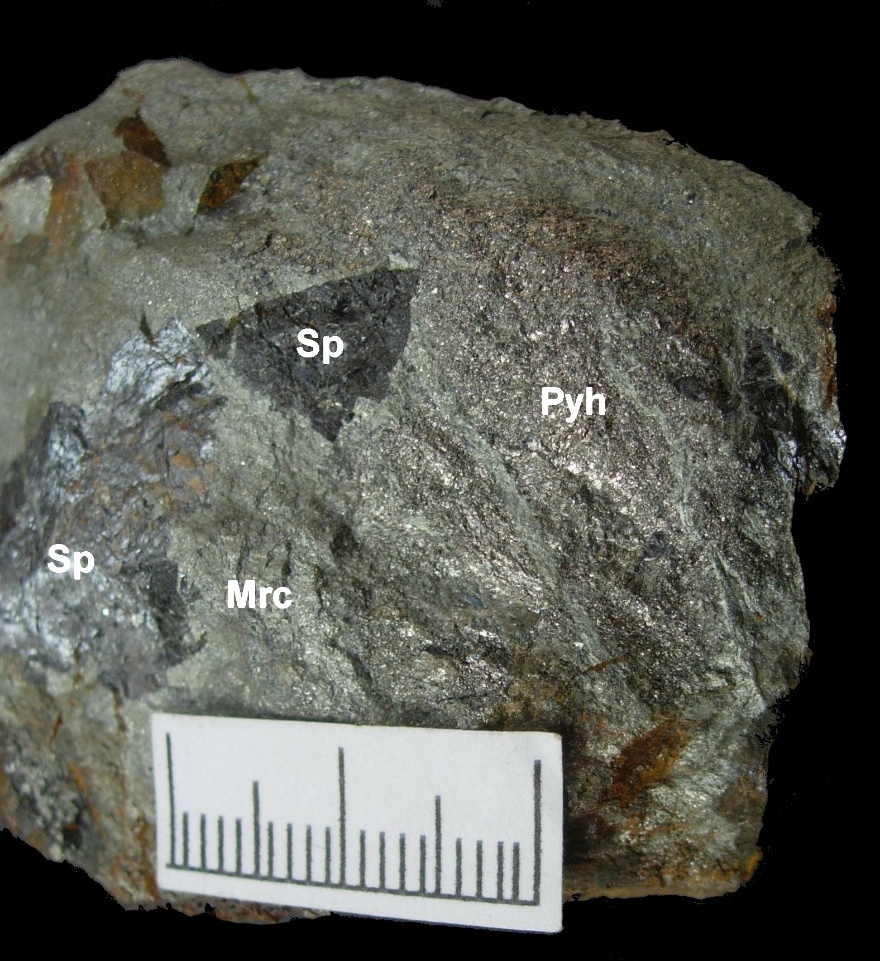

35Beaucoup d’espèces de Fournial, dont les plus célèbres, ne se présentent malheureusement qu’en inclusions infimes et ne sont donc observables que sur des sections polies. Pour les identifier, il est nécessaire d’obtenir des analyses chimiques quantitatives à la microsonde électronique. L’utilisation d’un microscope électronique à balayage équipé d’un détecteur EDS (analyses chimiques qualitatives) peut toutefois s’avérer utile afin de distinguer certaines espèces. Dans le cadre de ce travail, nous n’avons cependant eu qu’un accès limité à ces instruments. Sur base des informations trouvées dans la littérature, des analyses DRX et des observations réalisées en lumière réfléchie, nous avons malgré tout pu identifier de nombreuses espèces que nous présentons dans cet article.

3.2. Les espèces minérales

36Pour faciliter la lecture de cet article, nous avons classé les espèces minérales du filon de Fournial en quatre rubriques : espèces argentifères, espèces métalliques non argentifères, minéraux de gangue, et minéraux secondaires supergènes.

3.2.1. Les espèces argentifères

37Les espèces minérales argentifères valorisant le minerai ont été soigneusement étudiées à l’époque par le B.R.G.M. qui en a identifié neuf espèces. Plus tard, une dixième espèce, la diaphorite, a été signalée dans la littérature. Sur base d’une simple identification visuelle (et donc sans identification certaine), le site Mindat.org (2021) en ajoute deux autres : l’acanthite et la stéphanite ; cette dernière espèce est douteuse pour le gisement et n’est pas reprise dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Les espèces argentifères signalées dans le filon de Fournial.

|

Minéral |

Formule |

Aspect du minéral à Fournial |

Référence |

|

Acanthite |

Ag2S |

Non signalé. |

|

|

Argent natif |

Ag |

Fines inclusions dans la galéne ou en plages jusqu’à 100 microns dans la dolomite. |

|

|

Argentotétraédrite-(Fe) |

Ag6[Cu4Fe6] Sb4Sb13 |

Fines exsolutions dans la galéne. |

|

|

Argyrodite |

Ag8GeSe6 |

Toujours associée a la pyrargyrite dans les fractures de la galéne ; plages jusqu’à 1 mm. |

|

|

Canfieldite |

Ag8SnS6 |

Petites plages associées aux minéraux stanniféres. |

|

|

Diaphorite |

Ag3Pb2Sb3S8 |

Non signalé. |

|

|

Freieslebenite |

AgPbSbS3 |

Fines exsolutions dans la galéne. |

|

|

Hocartite |

Ag3FeSnS4 |

Initialement appelée « stannite argentifére », elle a été observée dans des fissures de la sphalérite en association à de la stannite et parfois à de la canfieldite. |

|

|

Miargyrite |

AgSbS2 |

Dans les cassures de la galéne. |

|

|

Polybasite |

[Ag9CuS4], |

Inclusions dans la galéne ou en remplissage de fracture. |

|

|

Pyrargyrite |

Ag3SbS3 |

Le plus souvent en remplissage des fractures [en marches d’escalier] de la galéne, parfois aussi dans la dolomite terminale et en filonnets dans la sphalérite. |

38La hocartite et la canfieldite sont les deux seules espèces argentifères (et stannifères) à avoir été formées précocement par des fluides de hautes températures. Toutes les autres espèces ont été formées par des fluides tardifs de plus basse température (Chauvet et al., 1968, p. 17). Certaines de ces espèces sont parfois visibles à la loupe binoculaire. C’est le cas de la pyrargyrite, de l’argyrodite et de la polybasite. Quelques autres espèces, comme l’argent natif et la « freibergite » [= argentotétraédrite-(Fe)], ont été identifiées sur des sections polies observées en lumière réfléchie à l’aide d’un microscope polarisant. Malheureusement, bien qu’ayant observé des inclusions que nous ne parvenons pas à identifier, il ne nous a pas été possible de mettre en évidence avec certitude les autres espèces : la canfieldite, la diaphorite, la freieslebenite, la miargyrite et la hocartite, cette dernière ayant fait la réputation du gisement.

3.2.1.1. Acanthite, Ag2S

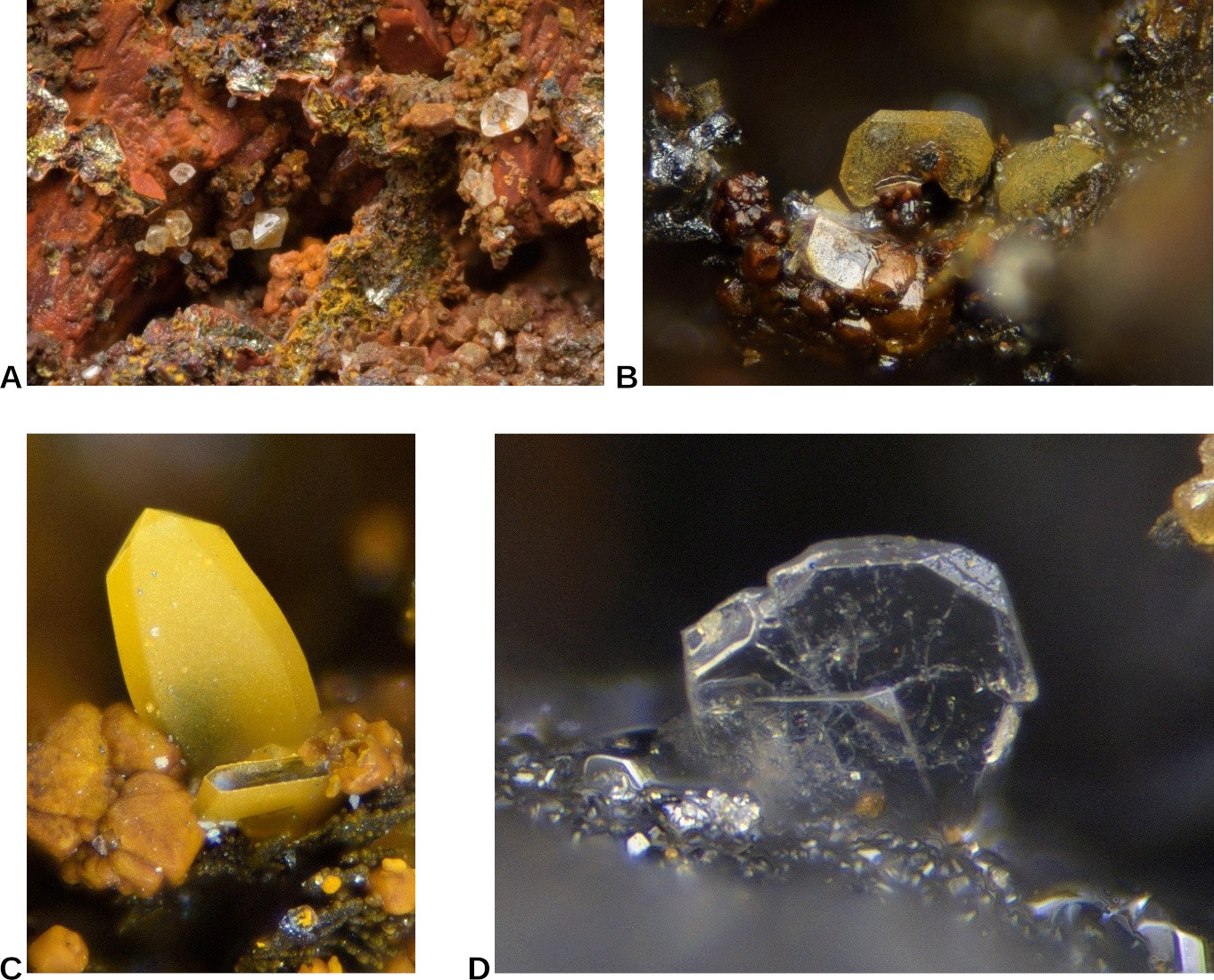

39L’acanthite n’est signalée à Fournial que sur le site Mindat.org (2021), mais un échantillon que nous avons récolté confirme sa présence (Fig. 10A).

Figure 10 : Acanthite sur un prisme de pyrargyrite de Fournial. A – photo macroscopique de l’échantillon (hauteur de la photo : 0,48 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet. B – le même échantillon avec les points analysés par EDS au microscope électronique à balayage (LMV, Université de Clermont–Ferrand).

40Deux cristaux posés sur un prisme de pyrargyrite montrent une morphologie cubique caractérisée par la combinaison des formes {100}{110}, ce qui laisse suspecter le polymorphe haute-température de l’acanthite, autrefois appelé « argentite ». Cette identification est confirmée par les analyses EDS réalisées sur cet échantillon (Fig. 10B) qui indiquent les éléments Ag et S nettement majoritaires. Une confirmation par diffraction des rayons X n’a pas été possible étant donné la petite taille de ces cristaux qui ne mesurent que quelques centièmes de millimètres de diamètre.

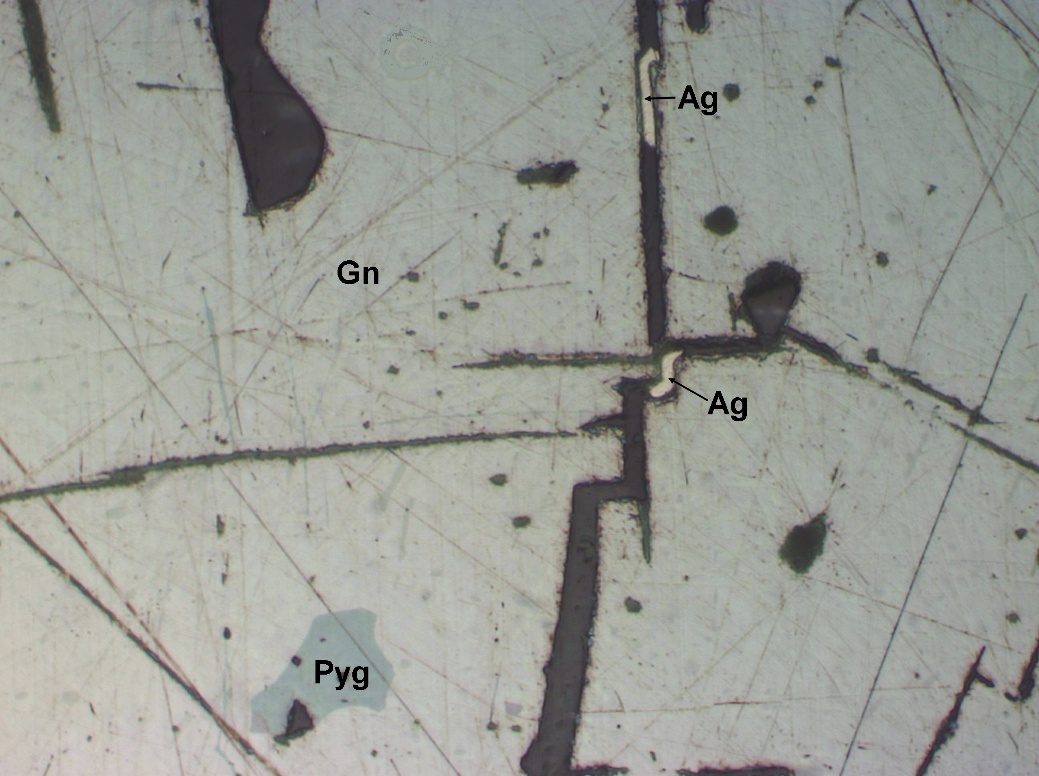

3.2.1.2. Argent natif, Ag

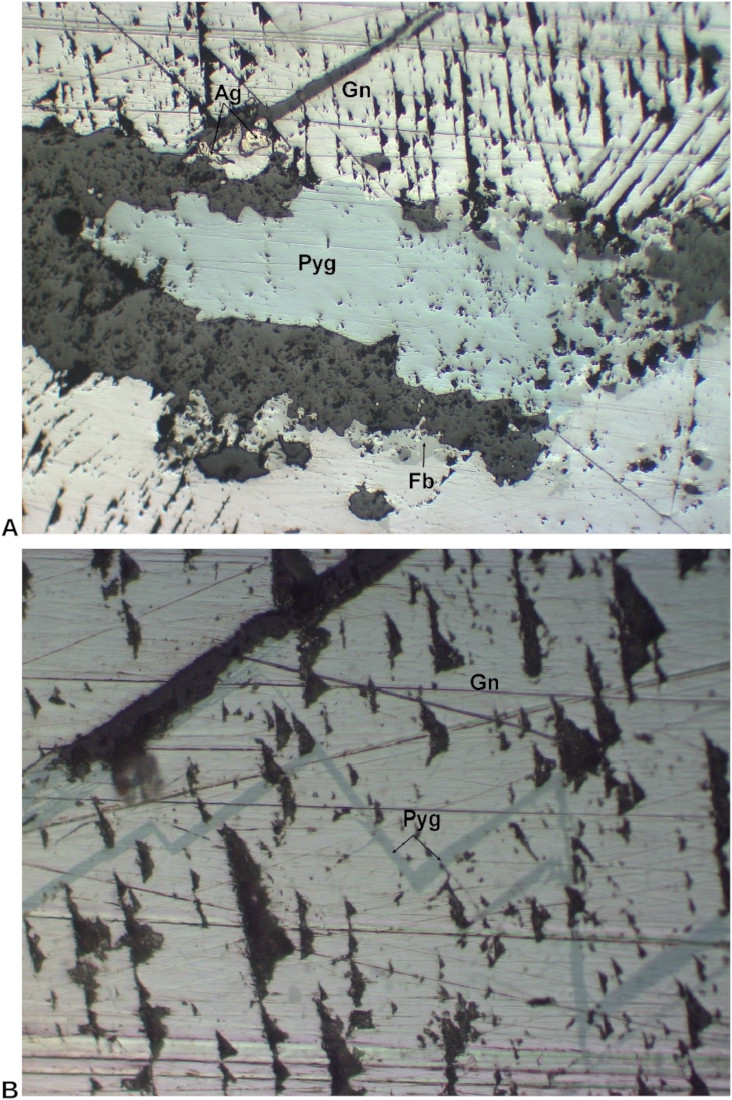

41Ce minéral est signalé par Périchaud et al. (1966) en fines inclusions dans la galène ou en plages plus grandes (de l’ordre de 0,1 mm) disséminées dans la gangue dolomitique. Nous ne l’avons observé que très rarement sur des sections polies, dans des fractures de la galène (Fig. 11).

Figure 11 : Argent natif (Ag), Pyrargyrite (Pyg) et galène (Gn) de Fournial. Section polie observée en lumière réfléchie avec un microscope polarisant (largeur de la photo : 300 µm).

3.2.1.3. Argentotétraédrite-(Fe), Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13

42Périchaud et al. (1966) signalent que la « freibergite » (« cuivre gris » très argentifère) est très fréquente à Fournial et qu’elle s’y présente généralement sous forme de petites exsolutions dans la galène. Nous l’avons effectivement observée à de nombreuses reprises sur des sections polies (Fig. 12).

Figure 12 : Argentotétraédrite-(Fe) (« freibergite ») (Fb) avec galène (Gn), sphalérite (Sp) et pyrrhotite (Pyh) de Fournial. Sections polies observées en lumière naturelle réfléchie avec un microscope polarisant (largeur des photos : 600 µm).

43La nomenclature de ces minéraux a été revue récemment (Biagioni et al., 2020), et les termes riches en antimoine sont aujourd’hui appelés des argentotétraédrites. Quatre espèces ont été définies : l’argentotétraédrite-(Fe), l’argentotétraédrite-(Zn), l’argentotétraédrite-(Cd) et l’argentotétraédrite-(Hg). L’argentotétraédrite-(Fe) est la plus commune de ces espèces et c’est probablement celle-là qui est présente dans le filon très « pyriteux » de Fournial.

3.2.1.4. Argyrodite, Ag8GeS6

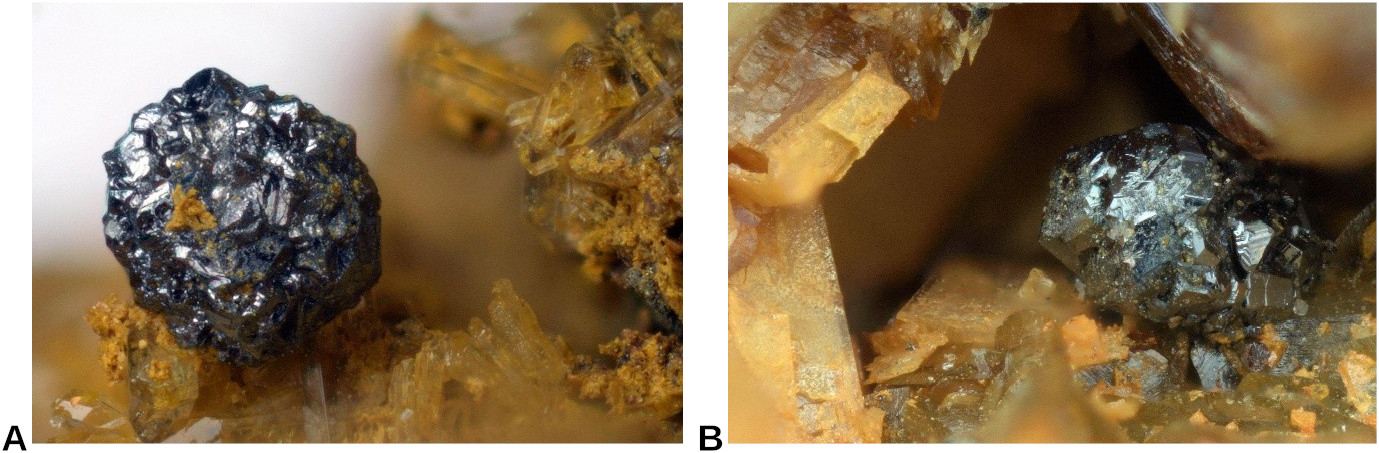

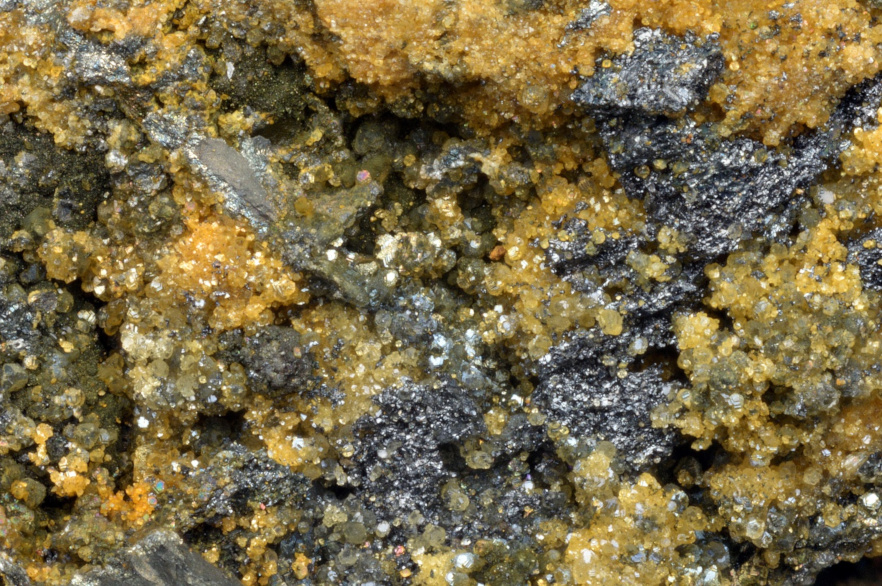

44Périchaud et al. (1966) ainsi que Pierrot et al. (1971) indiquent que cette espèce est toujours associée à la pyrargyrite et qu’elle se présente en plages pouvant atteindre un millimètre dans des fractures de la galène. Selon ces auteurs, l’argyrodite présente des teintes brunâtres et des structures souvent zonées en lumière réfléchie. B.R.G.M. (n.d.-b) signale pour la section polie 10933 des petites plages d’argyrodite dans la galène et que la corrosion à la lumière est immédiate, avec libération d’argent natif. Nous n’avons pas réussi à identifier ce minéral sur nos sections polies, mais il forme macroscopiquement de petites associations globulaires crénelées (Figure 13) associées à la pyrargyrite, ainsi que de minuscules agrégats ruiniformes avec de la polybasite dans des blocs à marcasite/pyrrhotite.

Figure 13 : Argyrodite de Fournial (largeurs des photos : A – 0,92 mm ; B – 1,3 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

45L’identification est confirmée par diffraction des rayons X, ainsi que par spectrométrie EDS qui indique la présence des éléments Ag, Ge et S dans des rapports presque idéaux.

3.2.1.5. Canfieldite, Ag8SnS6

46Selon Périchaud et al. (1966), la canfieldite est relativement fréquente et se présente en très petites plages de maximum 20 µm dans des fissures de la sphalérite. Du fait de cette petite taille mais aussi d’un pouvoir réflecteur assez faible, nous n’avons pas réussi à la mettre en évidence sur les sections polies. Ce minéral est très proche de l’argyrodite, mais, contrairement à cette dernière, il ne renferme pas de germanium. Périchaud et al. (1966) indiquent également qu’à Fournial, la canfieldite est toujours associée aux minéraux stannifères déposés précocement à haute température, alors que l’argyrodite serait bien plus tardive et associée à des fluides de plus basse température, qui auraient déposé aussi la pyrargyrite et la plupart des autres espèces argentifères. En cassant un bloc de dolomite, un gros cristal de 3 mm de diamètre malheureusement cassé est apparu dans une géode. De couleur noire, le minéral présentait une cassure conchoïdale et un éclat gras caractéristique des sulfosels d’argent. Une esquille de ce minéral a été broyée. La poudre obtenue était noire et ne montrait pas de reflets rougeâtres. La diffraction des rayons X de cet échantillon indique qu’il s’agit d’un membre du groupe de l’argyrodite et les analyses chimiques qualitatives EDS ne mettent en évidence que Ag, S et Sn. Il s’agirait dès lors de canfieldite et non d’argyrodite. Cependant, l’association de ce minéral à de la dolomite et à la galène pourrait indiquer qu’il s’agirait d’une minéralisation plus tardive, ce qui est contraire à ce qui est indiqué dans la littérature pour la canfieldite.

3.2.1.6. Diaphorite, Ag3Pb2Sb3S8

47Cette espèce argentifère n’a pas été découverte lors des études minéralogiques menées par le B.R.G.M. Elle est toutefois signalée dans un traité scientifique (Anthony et al., 1990) et nous pouvons donc supposer que l’espèce a bien été identifiée de manière certaine. Aucune description du minéral n’est cependant donnée.

3.2.1.7. Freieslebenite, AgPbSbS3

48Périchaud et al. (1966) signalent que ce minéral se présente en fines exsolutions dans des plages de galène. Sur section polie, elle apparaît plus claire que l’argentotétraédrite-(Fe) et, contrairement à cette dernière, manifeste une anisotropie franche en lumière polarisée. Nous n’avons pas pu identifier ce minéral sur nos sections polies.

3.2.1.8. Hocartite, Ag2FeSnS4

49Initialement appelée « stannite argentifère » par Périchaud et al. (1966), cette espèce n’est repérée que sur des sections polies. Elle est toujours associée à la stannite et souvent à la canfieldite. Elle présente une teinte brun violacé comme cette dernière, mais en lumière polarisée analysée, elle montre des teintes d’anisotropie orangée à verdâtre. Nous n’avons malheureusement pas pu identifier avec certitude ce minéral sur nos sections polies. Une étude plus poussée a montré ultérieurement qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce minérale, la hocartite, pour laquelle Fournial est la localité-type (Caye et al., 1968; Fontan et Martin, 2017). Assez curieusement, le site Mindat.org (2021) indique que la localité-type est située en Bolivie (Chocaya mine) qui serait une localité co-type, ce qui semble confirmé par The New IMA list of Minerals (updated September 2023) qui indique « Bolivia/France » comme localités-type.

3.2.1.9. Miargyrite, AgSbS2

50La miargyrite est rare à Fournial (Périchaud et al., 1966), où elle se présente, comme la pyrargyrite, dans des fissures de la galène. Nous n’avons pas pu identifier ce minéral sur nos sections polies.

3.2.1.10. Polybasite, [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7]

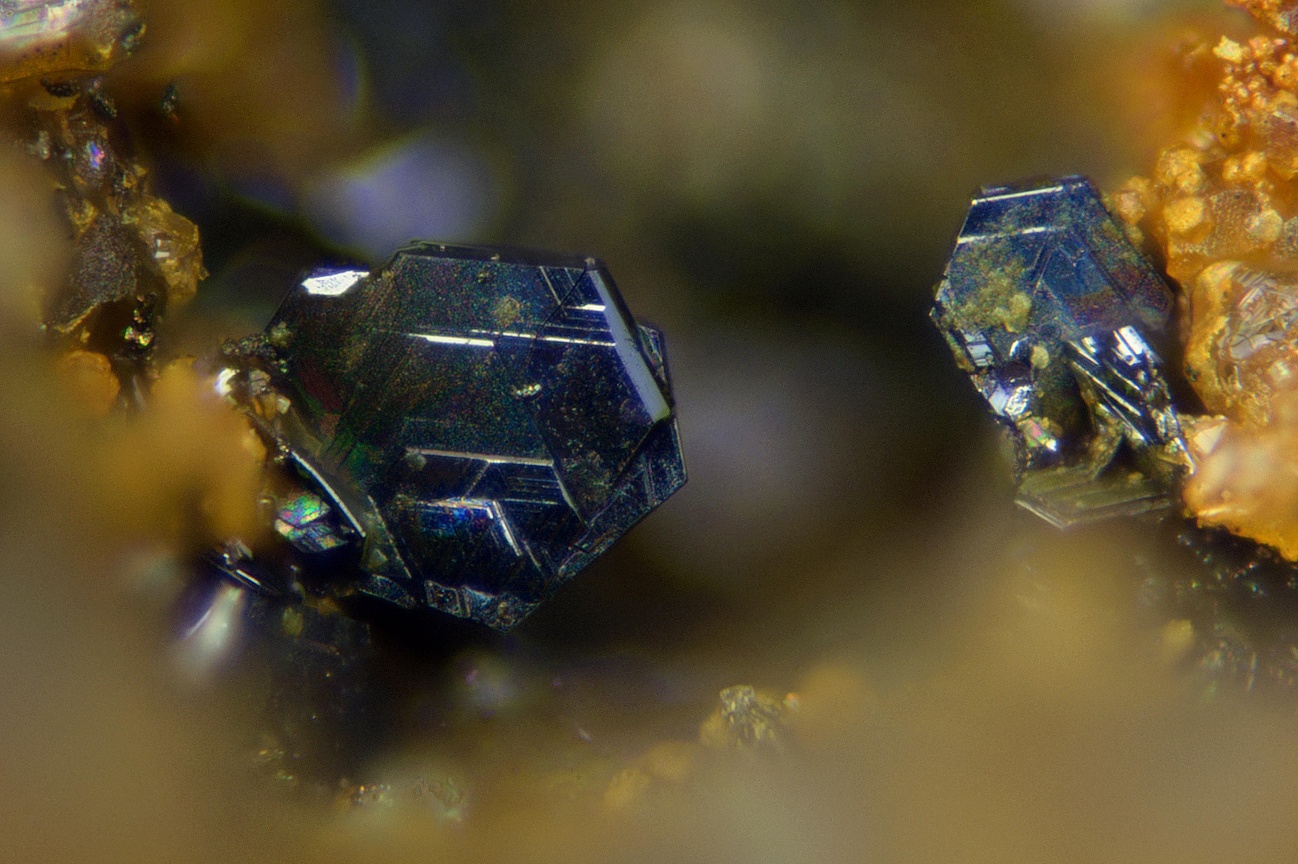

51Périchaud et al. (1966) la signalent en inclusions dans de la galène, mais indiquent qu’elle est plus rare que la pyrargyrite. Nous ne l’avons pas observée sur nos sections polies. Par contre, elle forme de jolis petits cristaux millimétriques peu épais et visuellement hexagonaux dans des petites cavités de marcasite (Fig. 14). L’identification de ce minéral très rare à Fournial est confirmée par diffraction des rayons X.

Figure 14 : Polybasite de Fournial (largeur de la photo : 0,57 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

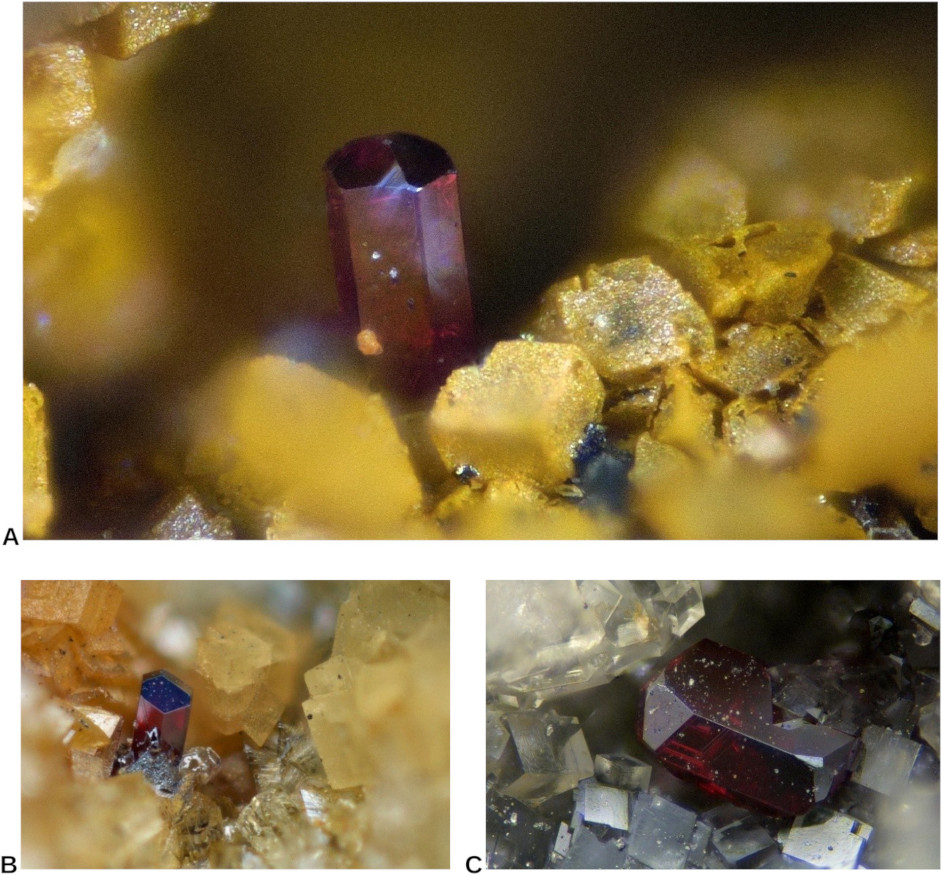

3.2.1.11. Pyrargyrite, Ag3SbS3

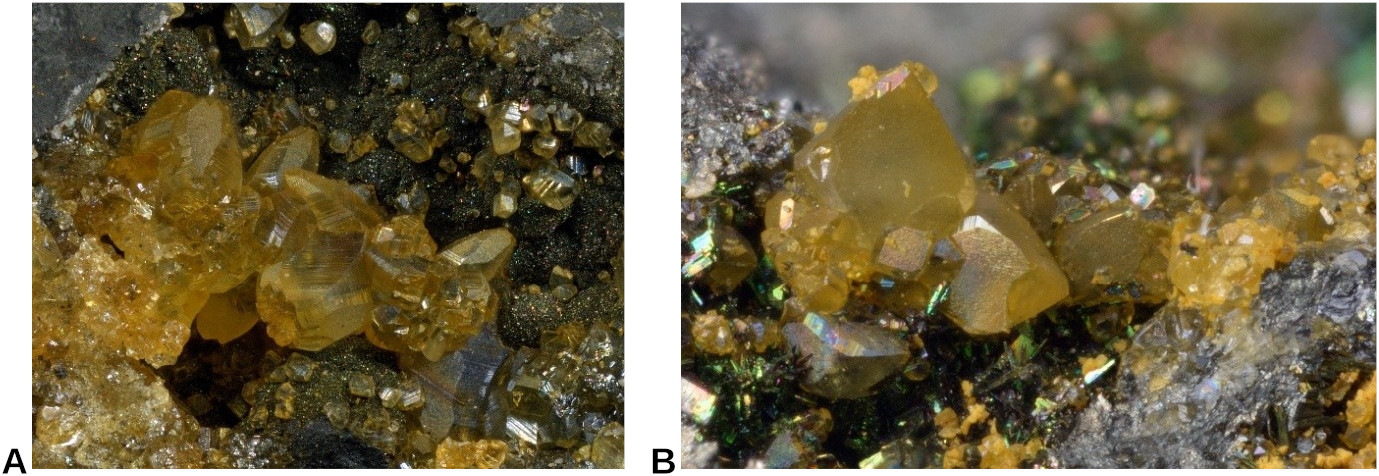

52Signalée par Périchaud et al. (1966) et par Pierrot et al. (1971), c’est l’espèce argentifère la plus fréquente à Fournial. Elle se présente en « marches d’escalier » dans les clivages de la galène (Fig. 15B) ou en petites plages dans la galène (Fig. 15A) ou dans la dolomite.

Figure 15 : Pyrargyrite (Pyg) de Fournial dans de la galène observée en lumière naturelle réfléchie avec un microscope polarisant : A – en petites plages avec argentotétraédrite-(Fe) (Fb) et argent natif (Ag) (échantillon poli, largeur de la photo : 1,2 mm) ; B – en « marches d’escalier » dans les clivages de la galène (Gn) (section polie, largeur de la photo : 300 µm).

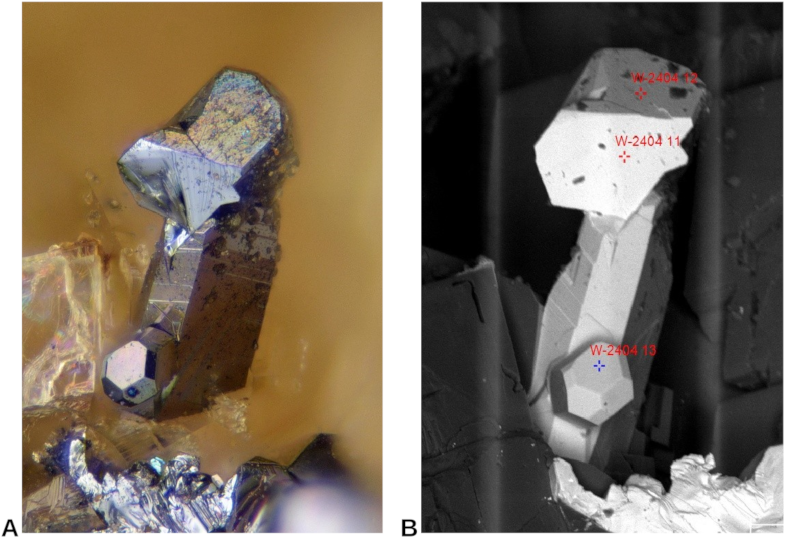

53Nous l’avons observée assez fréquemment sur des sections polies de galène. En lumière naturelle, elle présente des tons bleu pâle caractéristiques avec des réflexions internes rouges entre nicols croisés. Nous l’avons également observée macroscopiquement sur nos échantillons et son identification visuelle a été confirmée par diffraction des rayons X. Elle se présente le plus souvent dans la galène en films rouges sur les clivages, ainsi qu’en cristaux infra-millimétriques, avec de la cérusite dans les fractures. Toutefois, les cavités sont généralement fort petites et les cristaux n’ont pas souvent eu l’occasion de se former convenablement. Les plus beaux cristaux, de quelques millimètres tout au plus (Fig. 16), sont généralement observés dans des géodes de dolomite ou parfois aussi dans des cavités de pyrrhotite/marcasite (Fig. 17).

Figure 16 : Pyrargyrite de Fournial associée à de la dolomite (largeurs des photos : A – 0,4 mm ; B – 0,87 mm ; C – 0,69 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

Figure 17 : Pyrargyrite de Fournial (largeur de la photo : 1,85 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

54Ces derniers blocs ne sont sans doute pas ceux qui sont les plus riches en argent, mais ce sont ceux-là qui offrent souvent le plus de place aux cristaux pour se développer. Les cristaux cassés ou écrasés montrent une couleur rouge très visible, ce qui n’est pas le cas des cristaux intacts qui montrent cependant, sous certains angles, de belles réflexions internes rouge rubis. Le minéral étant photosensible, il se recouvre rapidement d’une patine noire et seules quelques faibles reflets rougeâtres permettent encore de l’identifier. Le minéral est très fragile et difficile à nettoyer, et les meilleurs échantillons sont ceux qui sont obtenus en ouvrant des petites cavités qui ont été protégées des infiltrations.

3.2.2. Les espèces métalliques non argentifères

55Parmi les espèces primaires, les sulfures sont certainement les plus abondants dans le minerai de Fournial. La littérature (Périchaud et al., 1966; Chauvet et al., 1968) signale également un sulfosel, la stannite, ainsi que deux oxydes, la cassitérite et le rutile. Nous décrivons dans cette rubrique toutes ces espèces, même si leur formation est polyphasée. Les premiers fluides de haute température ont déposé de l’arsénopyrite, de la pyrrhotite, de la sphalérite mais aussi de la stannite et de la cassitérite. Plus tard, la pyrrhotite a été en grande partie transformée en pyrite, marcasite et magnétite. Les derniers fluides de plus basses températures ont finalement déposé de la galène et des minéraux d’argent. Le Tableau 2 reprend les 11 espèces minérales de ce groupe.

Tableau 2: Les espèces métalliques non argentifères du filon de Fournial.

|

Minéral |

Formule |

|

Arsénopyrite |

FeAsS |

|

Cassitérite |

SnO2 |

|

Chalcopyrite |

CuFeS2 |

|

Galène |

PbS |

|

Magnétite |

Fe2+Fe3+2O4 |

|

Marcasite |

FeS2 |

|

Pyrite |

FeS2 |

|

Pyrrhotite |

Fe7S8 |

|

Rutile |

TiO2 |

|

Sphalérite |

(Zn,Fe)S |

|

Stannite |

Cu2FeSnS4 |

3.2.2.1. Arsénopyrite, FeAsS

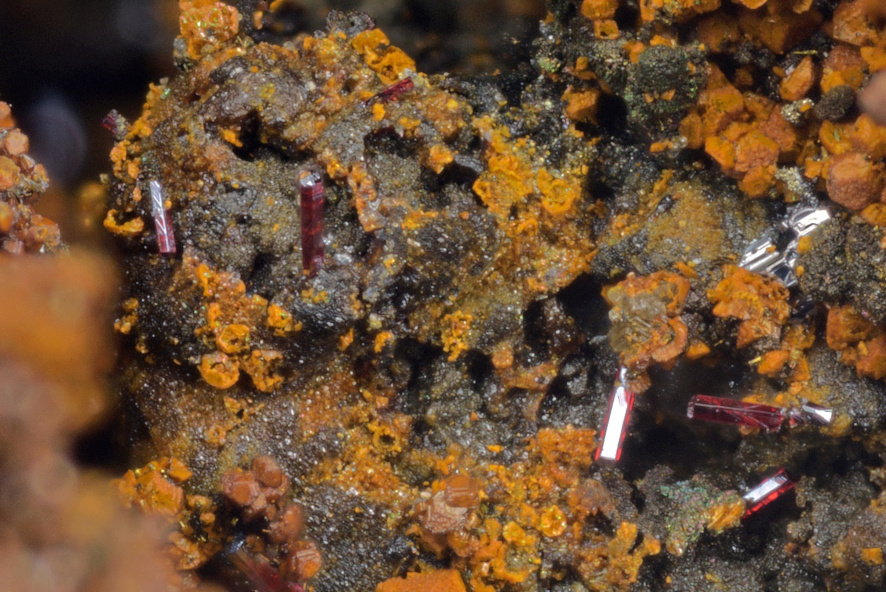

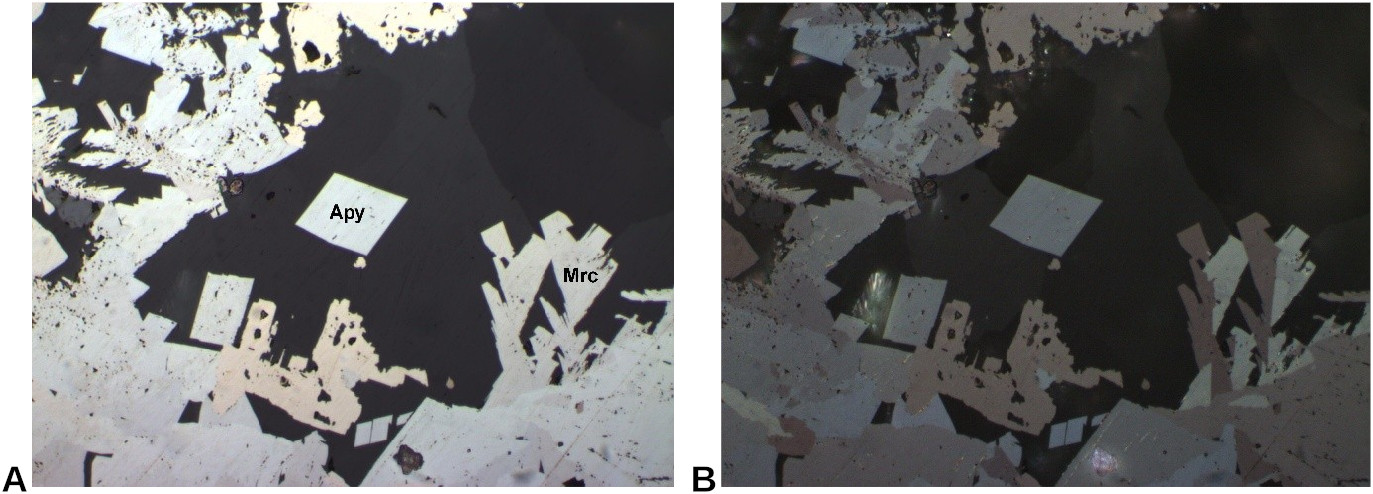

56L’arsénopyrite, anciennement appelée « mispickel », est considérée comme rare dans le gisement de Fournial par Pierrot et al. (1971), alors que Périchaud et al. (1966) l’avaient signalée particulièrement abondante dans les échantillons pauvres en galène, et assez fréquemment remplacée par d’autres minéraux, dont la galène. En fait, les nombreuses analyses chimiques anciennes montrent que l’arsenic n’est pas présent dans toutes les parties du filon. Par contre, dans le déblai en contrebas de la route, l’arsénopyrite n’est pas rare mais s’y présente le plus souvent en cristaux fragmentés recimentés par de la dolomite (Fig. 18A) et plus rarement en cristaux bien formés (Fig. 18B).

Figure 18 : Arsénopyrite (Apy) de Fournial observée en lumière réfléchie sur des sections polies : A – cristaux broyés contenus dans une matrice carbonatée (Carb) (largeur de la photo : 4,8 mm) ; B – cristal bien formé associé à de la marcasite (Mrc) majoritaire et pyrite/magnétite produite par transformation de la pyrrhotite (largeur de la photo : 600 µm).

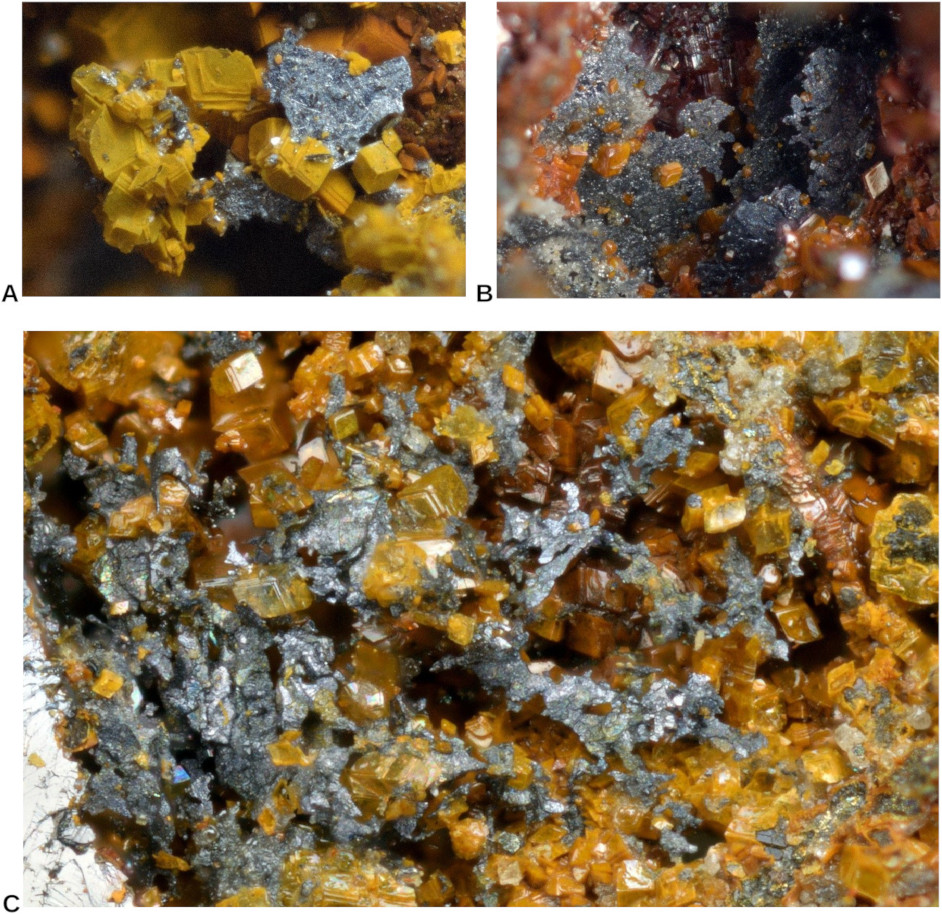

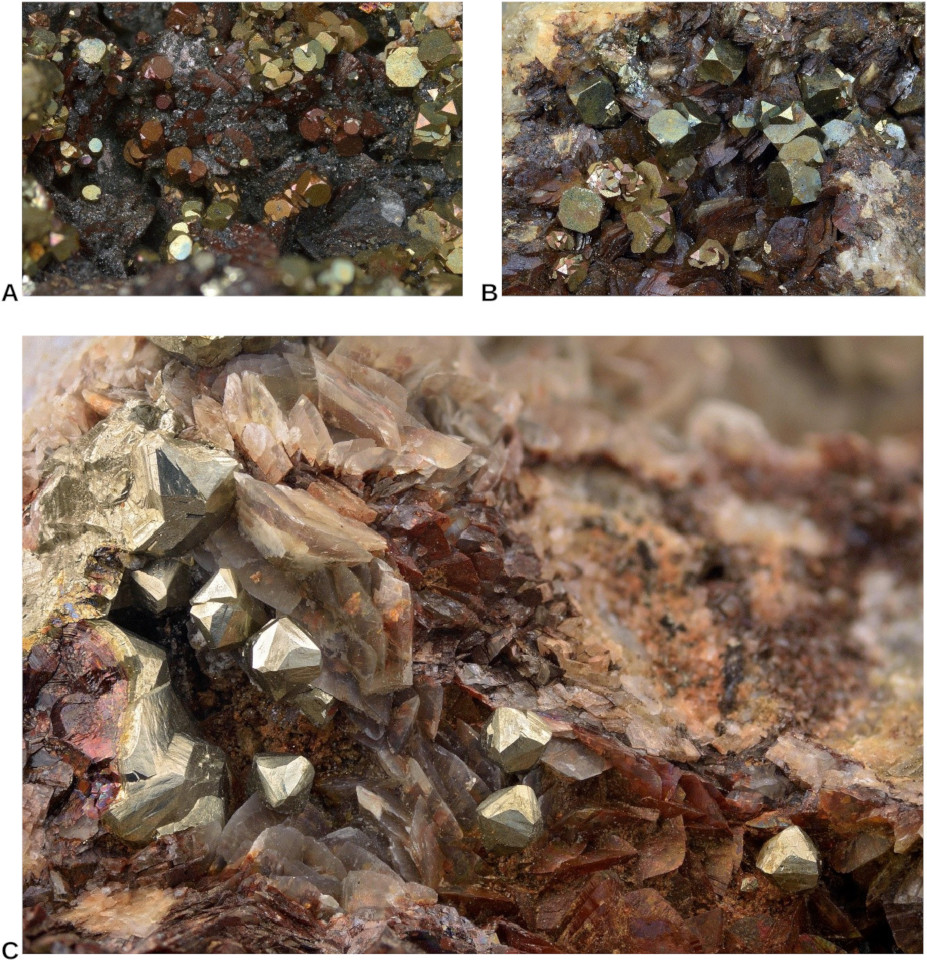

57Ces textures sont particulièrement visibles sur les sections polies observées en lumière réfléchie. Plus rarement, on peut observer l’arsénopyrite en cristaux millimétriques brillants et parfaitement exprimés dans des carbonates (Figs. 19A, 19B et 19C).

Figure 19 : Arsénopyrite de Fournial (largeurs des photos : A – 6,0 mm ; B – 1,3 mm ; C – 1,65 mm ; D – 21,5 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

58Ils peuvent alors être dégagés facilement à l’aide d’acides (Fig. 19D). De petits cristaux d’arsénopyrite idiomorphes sont également observés dans des roches ressemblant à du gneiss. L’identification visuelle du minéral est confirmée par diffraction des rayons X et aussi par des analyses EDS. Les blocs riches en arsénopyrite sont signalés pauvres en argent.

3.2.2.2. Cassitérite, SnO2

59Périchaud et al. (1966) signalent que la cassitérite est généralement observée dans des échantillons pauvres en galène et qu’elle se trouve toujours en noyaux dans une masse formée essentiellement de stannite. En lumière réfléchie, la cassitérite montre un pouvoir réflecteur très faible, des réflexions internes brunes à rougeâtres et est souvent maclée. Nous ne sommes pas certains de l’avoir observée.

3.2.2.3. Chalcopyrite, CuFeS2

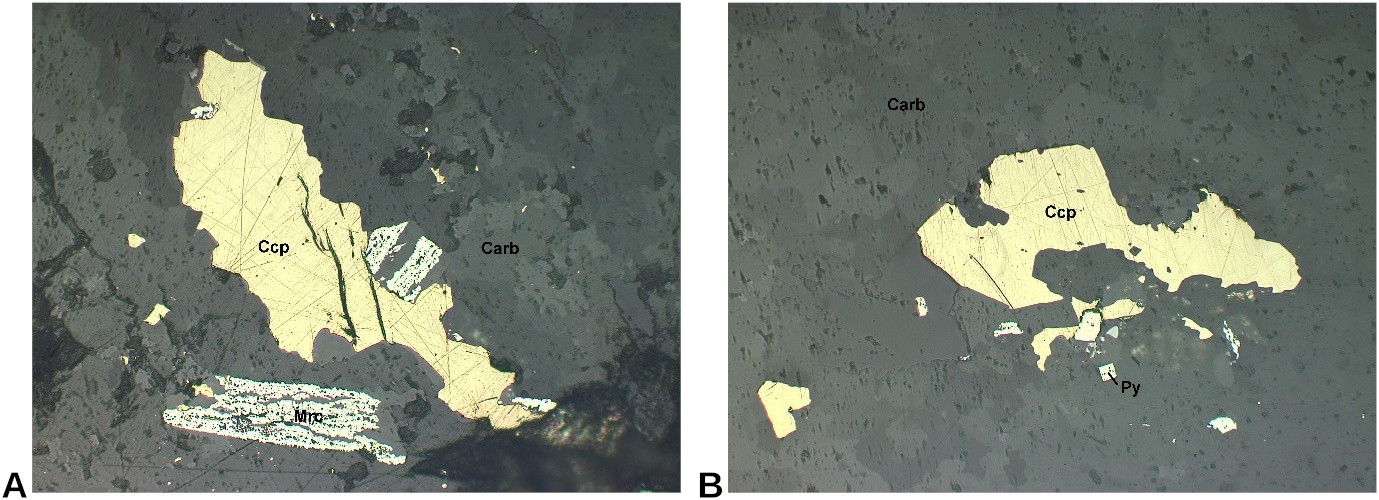

60Pierrot et al. (1971) décrivent la chalcopyrite comme fréquente à abondante. Nous ne l’avons cependant observée que très rarement et les documents anciens indiquent d’ailleurs que le cuivre est peu abondant à Fournial. La chalcopyrite ne s’exprime qu’en veinules ou en très petites plages dans de la dolomite ou en association avec de la sphalérite. Son identification visuelle n’est pas aisée car les plages sont généralement petites et la probabilité de confusion avec d’autres sulfures (pyrite et marcasite) est grande, sauf sur cassure fraîche. Nous n’avons pas observé de cristaux. L’identification visuelle du minéral est confirmée par diffraction des rayons X, ainsi que par des observations en lumière réfléchie (Fig. 20).

Figure 20 : Chalcopyrite (Ccp), marcasite (Mrc) et pyrite (Py) dans des carbonates (Carb) (dolomite). Sections polies observées en lumière naturelle avec un microscope polarisant (largeurs des photos : 600 µm).

3.2.2.4. Galène, PbS

61Pourtant réputée abondante par Pierrot et al. (1971), bien qu’elle ne soit concentrée que dans certaines parties du filon, la galène n’est pas vraiment fréquente dans le terril en contrebas de la route départementale. Visuellement, elle peut être confondue avec la sphalérite noire très brillante, avec laquelle elle est souvent associée. Les cristaux, peu fréquents et fort petits, sont observés dans des cavités de dolomite (Fig. 21).

Figure 21 : Galène cristallisée de Fournial (largeur de la photo : 3,5 mm). Collection et photo : P. Chollet.

62La galène se présente également en curieuses lamelles ruiniformes dans des petites cavités de la marcasite (Fig. 22).

Figure 22 : Galène en lamelles de Fournial (largeurs des photos : A – 0,89 mm ; B – 1,05 mm ; C – 1,3 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

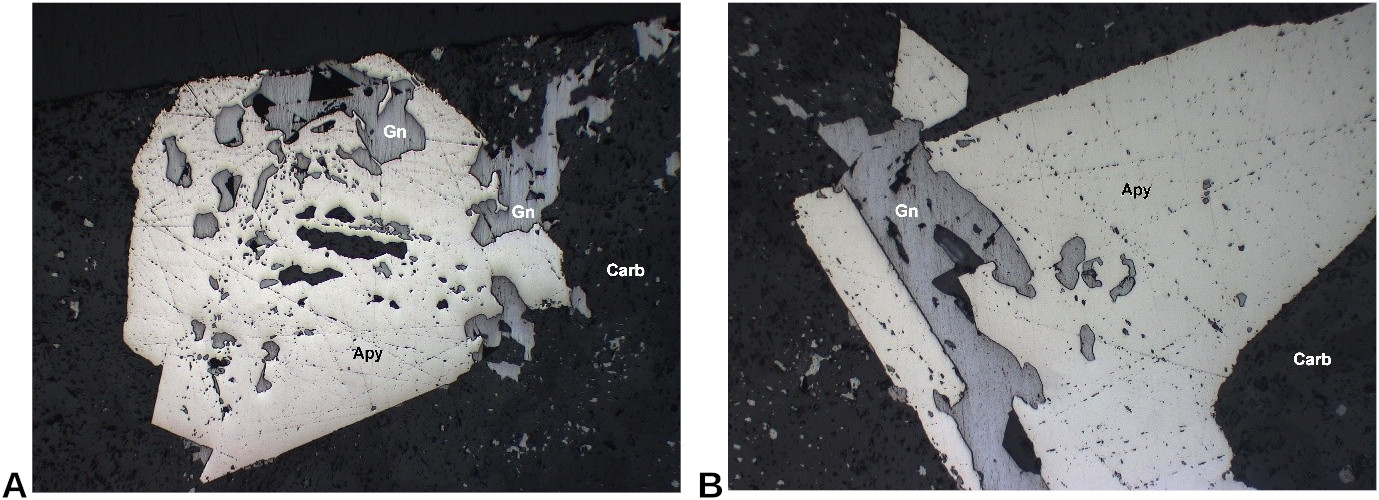

63Son identification est confirmée par diffraction des rayons X et par des analyses EDS qui indiquent la présence majoritaire de Pb et S. La variété dite « à grande facette » est très rare dans ces haldes, mais elle est très argentifère. Nous y avons mesuré une teneur en argent de l’ordre de 4000 ppm à l’aide d’un spectromètre à fluorescence X. Périchaud et al. (1966) indiquent que la galène elle-même n’est pas très argentifère mais que l’argent qu’elle contient est en réalité concentré dans des inclusions de différents sulfosels d’argent. En lumière réfléchie, la galène est facilement reconnaissable par ses triangles d’arrachement caractéristiques, et est fréquemment associée à des minéraux argentifères déposés par les derniers fluides de basses températures (pyrargyrite, argentotétraédrite et argent natif). Tous ces blocs contenant de la galène doivent donc être repris et observés très soigneusement. Comme signalé par Périchaud et al. (1966), nous avons également observé la galène en remplacement partiel de l’arsénopyrite (Fig. 23).

Figure 23 : Galène (Gn) en remplacement partiel d’arsénopyrite (Apy) dans une gangue de carbonate (Carb). Sections polies observées en lumière naturelle avec un microscope polarisant (largeurs des photos : A – 1,2 mm ; B – 600 µm).

3.2.2.5. Magnétite, Fe2+Fe3+2O4

64Elle est, avec la marcasite et la pyrite, un des produits de transformation de la pyrrhotite. En lumière réfléchie, elle se caractérise par un pouvoir réflecteur faible de teinte grise à brunâtre. Nous l’avons observée en bordure de plages de pyrrhotite (Fig. 24).

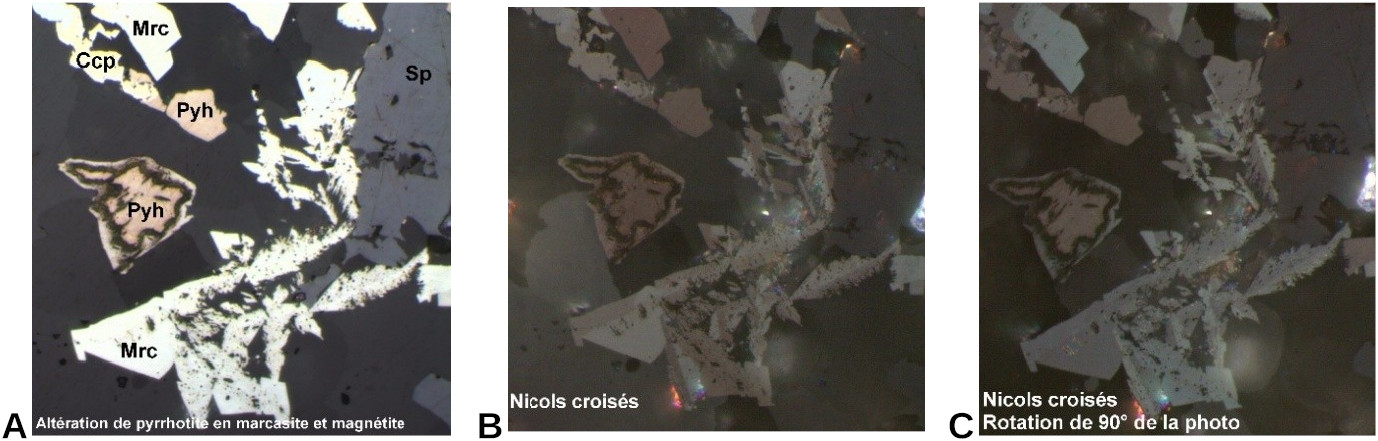

Figure 24 : Pyrrhotite (Pyh) largement transformée en marcasite (Mrc), magnétite (Plages noires autour de la pyrrhotite) et pyrite associée à de la sphalérite (Sp) et de chalcopyrite (Ccp) dans une gangue de carbonate. La marcasite montre une très forte anisotropie très colorée dans des tons variant entre le bleu vert au rose, ce que l’on observe bien entre nicols croisés en tournant la platine. A – section polie observée en lumière naturelle avec un microscope polarisant ; B et C – observation avec nicols croisés (largeurs des photos : 300 µm).

65Plus fréquemment, elle forme des associations d’aspect microgrenu en remplacement de la pyrrhotite (Fig. 25), comme signalé par Périchaud et al. (1966).

Figure 25 : Pyrrhotite largement transformée en marcasite (Mrc), magnétite (Mag) et pyrite. Sections polies observées en lumière naturelle avec un microscope polarisant (largeurs des photos : A – 300 µm ; B – 1,2 mm).

3.2.2.6. Marcasite, FeS2

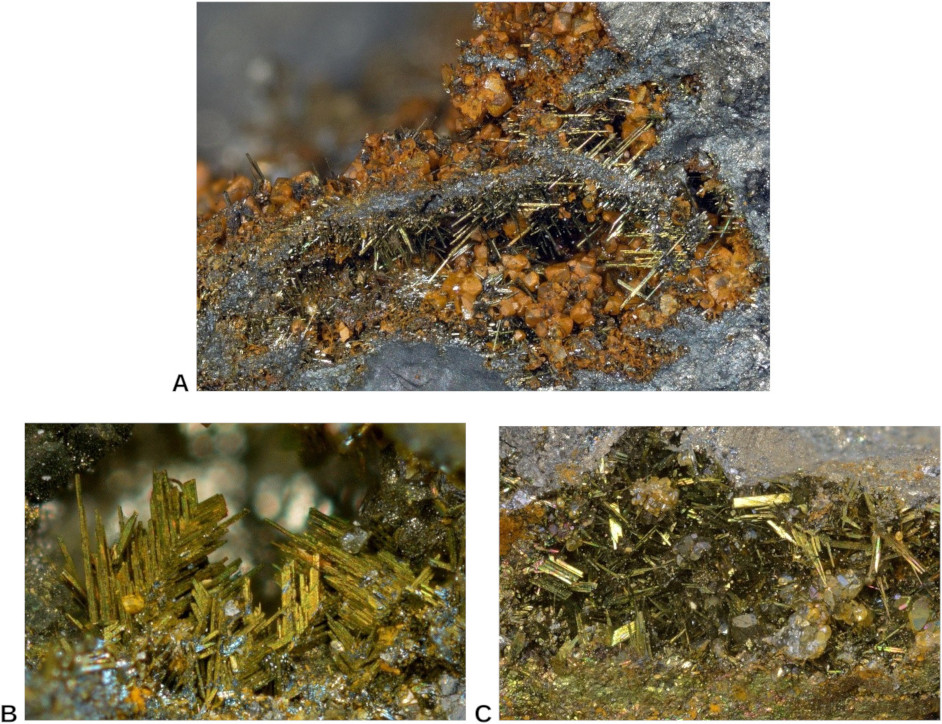

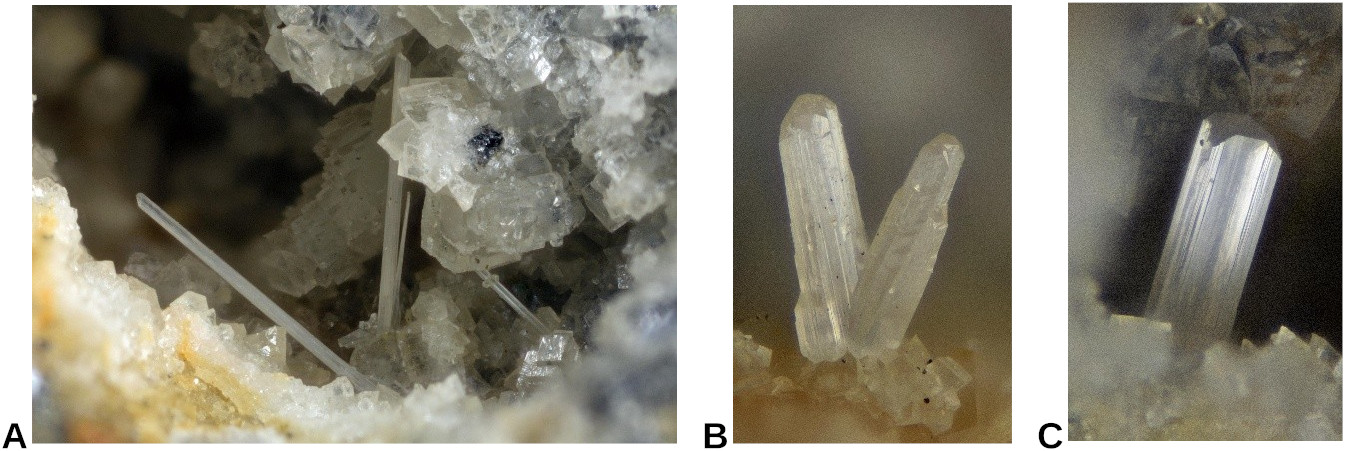

66Selon Périchaud et al. (1966), la marcasite est formée par altération de la pyrrhotite pas des fluides de basse température. Cette altération a produit également de la pyrite et de la magnétite. La marcasite massive majoritaire intimement mélangée à la pyrite et la magnétite est extrêmement abondante. Plus rarement, elle se présente aussi en petits cristaux aciculaires dans des petites géodes du minerai (Fig. 26).

Figure 26 : Marcasite de Fournial (largeurs des photos : A – 3,3 mm ; B – 1,0 mm ; C – 2,9 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

67Les analyses par diffraction des rayons X de ces cristaux indiquent qu’il s’agit de marcasite associée à de la goethite. Parfois des cristaux se montrent en aiguilles millimétriques associée à de la dolomite (Fig. 27).

Figure 27 : Cristal de Marcasite traversant un cristal de dolomite (largeur de la photo : 0,86 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet).

68La marcasite se présente également en plages lisses que l’on appelait anciennement « melnikovite ». Sous cet aspect, le minéral a également été contrôlé par diffraction des rayons X. La marcasite est également observée sur les sections polies en cristaux à pouvoir réflecteur élevé qui montrent, entre nicols croisés, des teintes d’anisotropie très vives dans des tons bleuâtres à violacés (Fig. 28).

Figure 28 : Marcasite (Mrc) et arsénopyrite (Apy). Section polie observée en lumière réfléchie avec un microscope polarisant (largeurs des photos : 300 µm) : A – en lumière naturelle (simplement polarisée) ; B – en lumière polarisée analysée (nicols croisés).

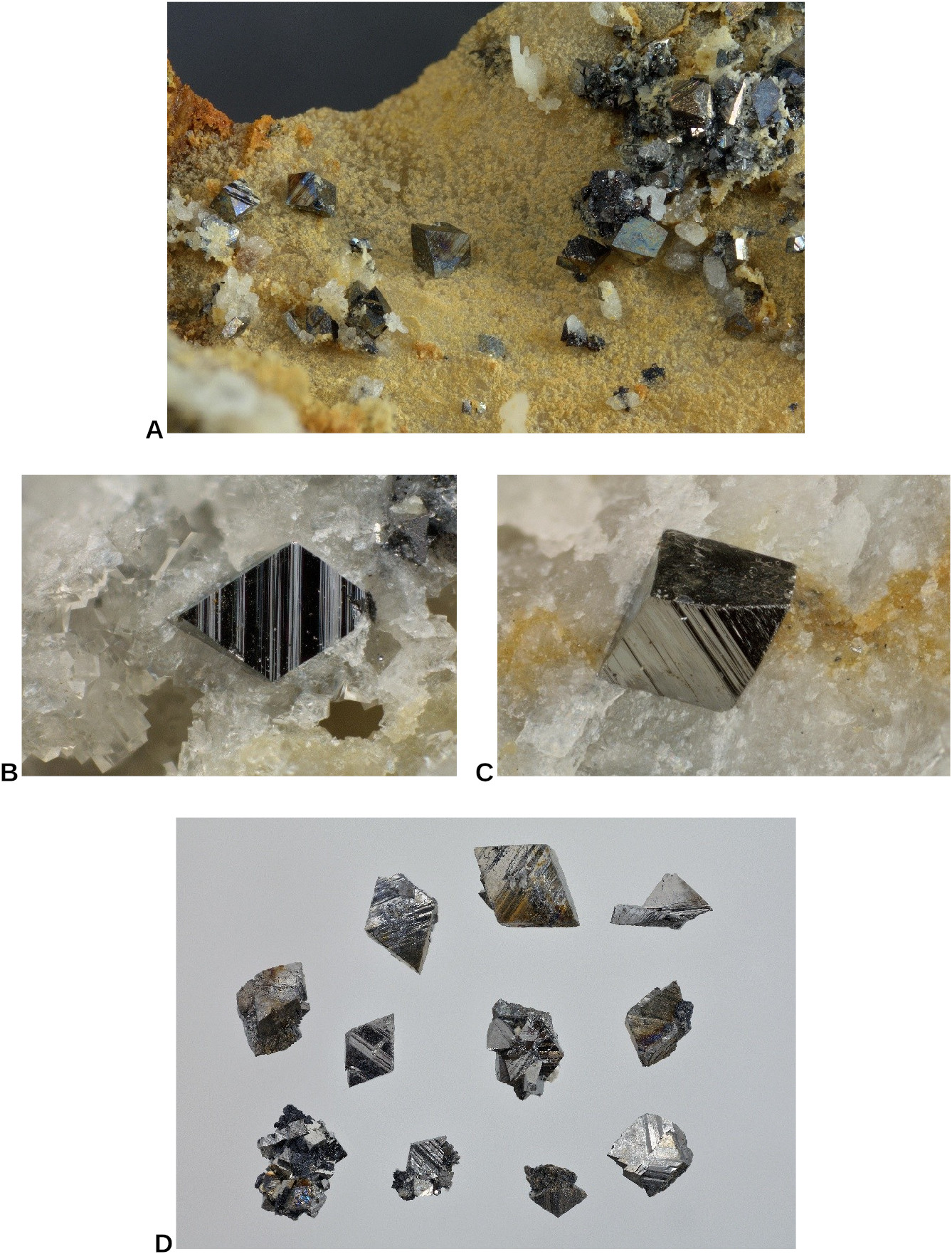

3.2.2.7. Pyrite, FeS2

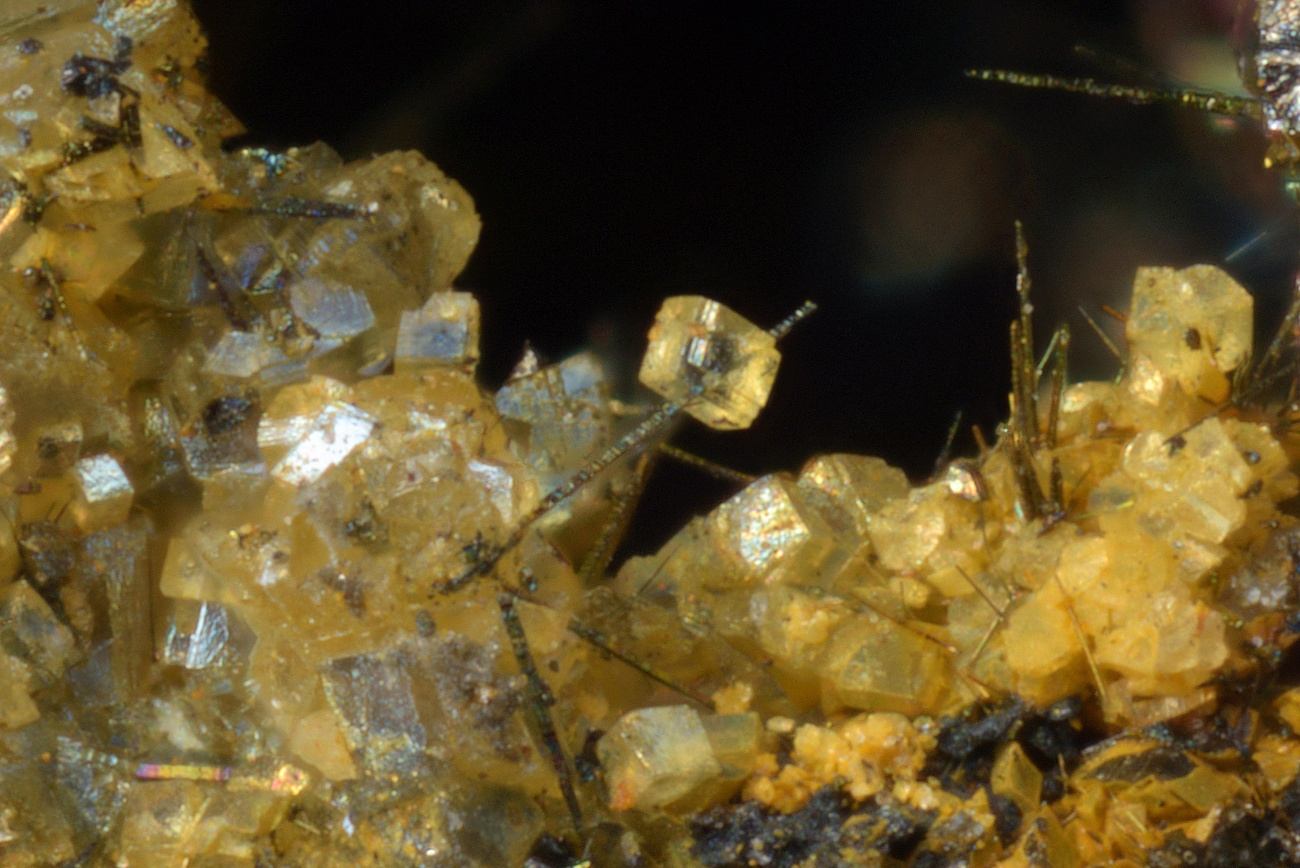

69Comme la marcasite, la pyrite est généralement formée par altération de la pyrrhotite et est identifiée par diffraction des rayons X en association avec la marcasite dans des sulfures d’aspect « pyriteux ». Visuellement, elle se présente en veinules ou en plages xénomorphes dans les blocs de minerai massif. Plus rarement, elle est observée en cristaux automorphes de taille millimétrique dans de minuscules cavités avec de la sidérite (Fig. 29).

Figure 29 : Pyrite de Fournial (largeurs de photos : A – 4,2 mm ; B – 8,4 mm ; C – 9,3 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

70La morphologie de ces cristaux est généralement celle du cube présentant les petites faces de l’octaèdre. Des cristaux sont parfois observés sur certaines sections polies (Fig. 30).

Figure 30 : Petit cube de pyrite (Py) dans chalcopyrite (Ccp) avec pyrrhotite partiellement transformée en marcasite, magnétite et pyrite dans une gangue de carbonate (dolomite). Section polie observée en lumière naturelle avec un microscope polarisant (largeur de la photo : 300 µm).

3.2.2.8. Pyrrhotite, Fe7S8

71La pyrrhotite est assez fréquente (Périchaud et al., 1966), mais souvent remplacée par un mélange de pyrite, de marcasite et de magnétite comme indiqué précédemment. Des petites plages centimétriques de couleur rose métallique à bronze sont reconnues visuellement comme étant de la pyrrhotite, ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X. On observe ces plages dans des blocs massifs « pyriteux » (Fig. 31).

Figure 31 : Minerai « pyriteux » de Fournial montrant une grande plage de pyrrhotite (Pyh) de teinte « bronzée » associée à de la sphalérite noire (Sp) et de la marcasite (Mrc). Collection et photo : M. Blondieau.

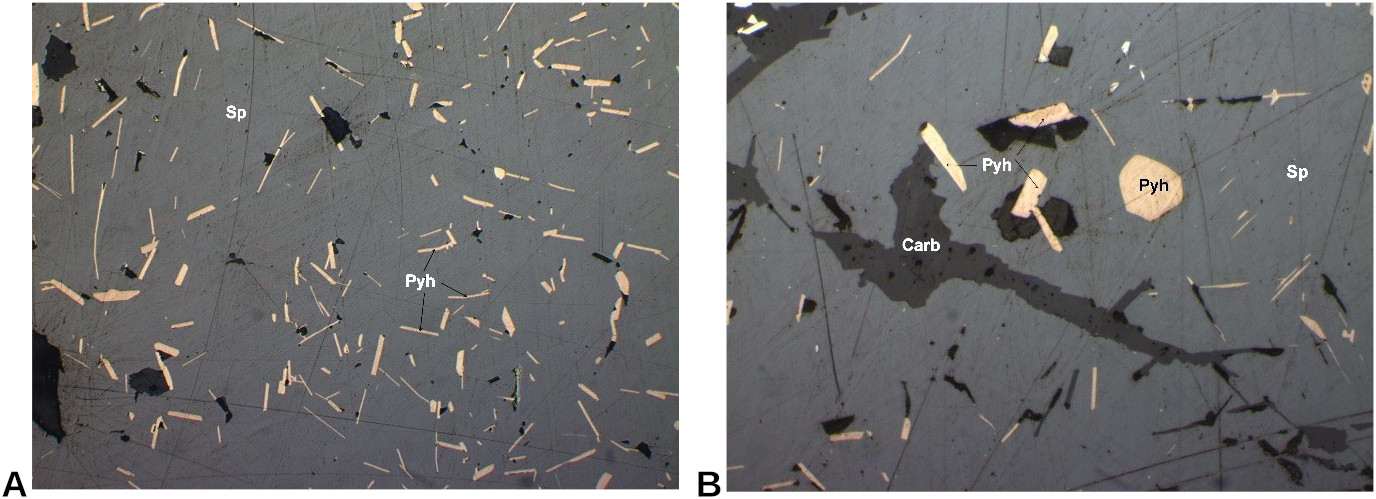

72Du fait de ses propriétés magnétiques (attraction à l’aimant fort au néodyme), la pyrrhotite est aisée à repérer. Le minéral aurait été formé précocement par les fluides de haute température, mais aurait été transformé ensuite par des fluides de plus basse température. La pyrrhotite résiduelle ne s’observe qu’au centre de gros blocs de pyrite/marcasite. Elle est cependant très abondante dans la sphalérite, en minuscules cristaux atteignant une cinquantaine de micromètres de longueur et 4 ou 5 µm d’épaisseur. On ne peut les observer que sur des sections polies (Fig. 32). Ces cristaux sont parfois maclés ou présentent une morphologie hexagonale dans la sphalérite.

Figure 32 : Pyrrhotite (Pyh) en cristaux dans de la sphalérite (Sp). Sections polies observées en lumière naturelle avec un microscope polarisant (largeurs des photos : A – 600 µm ; B – 300 µm).

3.2.2.9. Rutile, TiO2

73Le rutile est signalé par B.R.G.M. (n.d.-b) qui précise que l’examen de plusieurs sections polies (notamment 10925 et 10928) a montré le rutile assez fréquent. Nous ne l’avons cependant pas observé dans notre matériel.

3.2.2.10. Sphalérite, (Zn,Fe)S

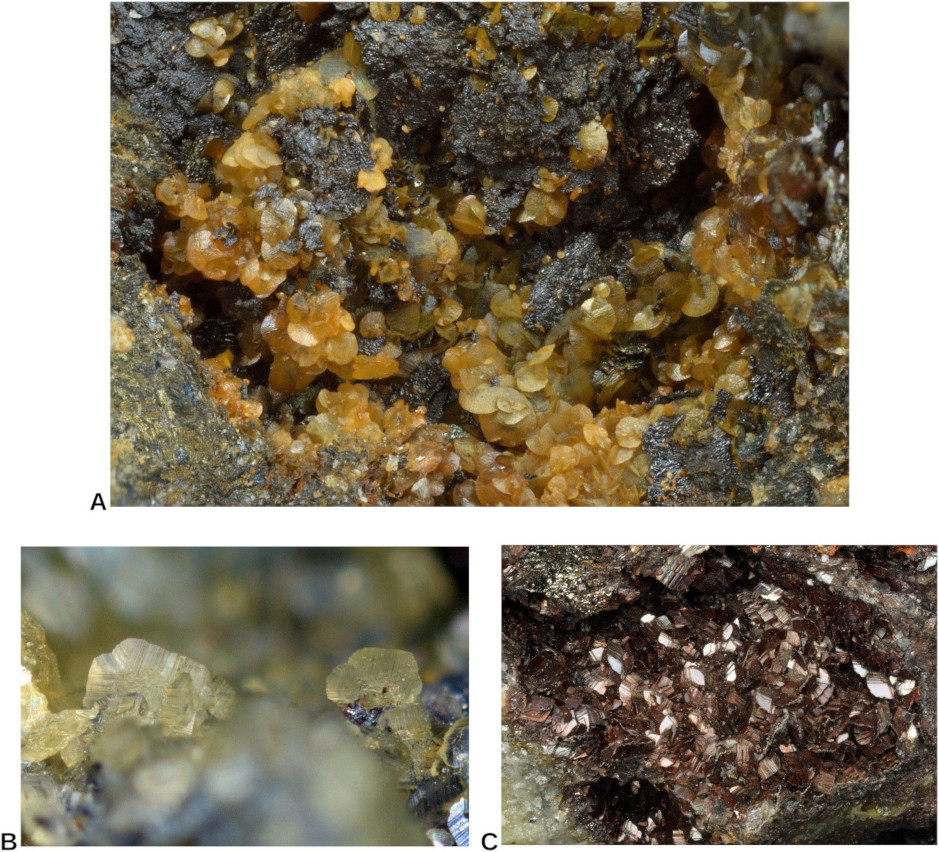

74La sphalérite, très foncée, presque noire, est très riche en fer (Périchaud et al., 1966). Elle est signalée comme une « blende » de haute température. Là où nous avons échantillonné, elle est fort abondante et s’observe en fragments centimétriques massifs, souvent cimentés par de la marcasite dans le minerai complexe sulfuré. L’étymologie de la sphalérite—« sphaleros » en grec signifie « trompeur »—et la sphalérite n’a jamais aussi bien porté son nom qu’ici à Fournial, où sur cassure, elle montre souvent des clivages très brillants comparables à ceux de la galène. L’observation de sections polies montre de nombreuses inclusions de pyrrhotite, qui avaient déjà été signalées par Périchaud et al. (1966) comme étant des exsolutions. Cependant, les exsolutions sont toujours orientées selon les lignes de clivage du minéral hôte, et cela ne semble pas être le cas ici, où les cristaux bien formés sont orientés de manière aléatoire. Ces observations suggèrent plutôt une syncristallisation entre la pyrrhotite et la sphalérite. Pierrot et al. (1971) signalent que la sphalérite est massive et toujours xénomorphe. C’est très souvent le cas mais nous avons cependant observé quelques rares échantillons présentant des petits cristaux (Fig. 33) dont l’identité a été confirmée par diffraction des rayons X ainsi que des analyses EDS qui ont bien mis en évidence les éléments majoritaires Zn et S, ainsi que Fe minoritaire.

Figure 33 : Sphalérite en cristaux de Fournial (largeurs des photos : A – 1,15 mm ; B – 1,7 mm ; C – 0,86 mm ; D – 800 µm). A, B, C – collection M. Blondieau, photos P. Chollet ; D – photo MEB, LMV-Clermont–Ferrand.

75Ces cristaux bruns translucides sont sans doute secondaires par rapport aux masses de sphalérite presque noire, et beaucoup plus riche en fer ; teneur en fer due également aux nombreuses inclusions de pyrrhotite. Cette sphalérite renferme jusqu’à 1 % de cadmium (Thiery et al., 2024). Par ailleurs, de manière très curieuse, la sphalérite se présente aussi parfois comme la galène, en petites lamelles dans des cavités de marcasite (Fig. 34). Sous cet aspect, elle est également identifiée par diffraction des rayons X.

Figure 34 : Sphalérite en lamelles de Fournial sur sidérite (largeur de la photo : 4,3 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.2.11. Stannite, Cu2FeSnS4

76Périchaud et al. (1966) décrivent la stannite comme assez fréquente à Fournial, et presque toujours associée à la canfieldite et à la hocartite (minéral initialement appelé « stannite argentifère »). Nous ne l’avons observée que sur des sections polies riches en sphalérite, mais sans certitude.

3.2.3. Les minéraux de gangue

77Dans le stock de minerai que nous avons fouillé, les blocs « pyriteux » massifs ne contiennent que peu de gangue, si ce n’est en cimentage des minéraux sulfurés. Parfois, de rares cavités montrent des minuscules cristallisations.

3.2.3.1. Dolomite, CaMg(CO3)2 et ankérite, Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2

78Dans la littérature, la dolomite est signalée en deux phases de dépôt. Elle est le carbonate le plus abondant dans le minerai de Fournial et on peut l’observer en plages grenues blanc-jaunâtre et aussi en petits rhomboèdres millimétriques de couleur variant du gris clair au brun foncé selon l’état d’altération du minéral (Fig. 35).

Figure 35 : Dolomite de Fournial (largeur de la photo : 17 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

79Les cristaux de dolomite sont souvent recouverts par des cristaux de sidérite et parfois aussi de quartz. La dolomite de Fournial a été confirmée par diffraction des rayons X. Pierrot et al. (1971) signalent aussi la présence d’ankérite dans laquelle se seraient déposés les minéraux d’argent tardifs comme la pyrargyrite. Cependant, l’analyse de nombreux échantillons indique qu’il ne s’agit le plus souvent que de dolomite riche en fer. Seules des analyses chimiques très précises à la microsonde électronique permettraient de différencier ces deux espèces.

3.2.3.2. Quartz, SiO2

80Dans les échantillons que nous avons pu observer, le quartz semble être un constituant assez mineur de la gangue. On l’observe parfois en minuscules cristaux millimétriques limpides sur des cristaux de dolomite.

3.2.3.3. Sidérite, Fe(CO3)

81La sidérite se présente en petites plages de cristaux brun clair à brun noir montrant le plus souvent un habitus en rhomboèdres aplatis, caractéristique de l’espèce (Fig. 36).

Figure 36 : Sidérite de Fournial en cristaux aplatis (largeurs des photos : A – 3,15 mm ; B – 1,9 mm ; C – 4,4 mm). A et C – collection M. Blondieau, photos P. Chollet ; B – collection et photo P. Chollet.

82Elle est fréquemment associée à la dolomite. Son identification visuelle est confirmée par diffraction des rayons X et par de nombreuses analyses EDS. L’examen des raies de diffraction de ces cristaux montre que leurs valeurs de d sont systématiquement légèrement plus basses que celles de la sidérite de référence d’Ivigtut (Groenland) (Fiche ICDD 29-696). Cela indique qu’il s’agit d’un membre de la série FeCO3–MgCO3, avec la sidérite majoritaire par rapport à la magnésite, ce qui est d’ailleurs confirmé par des analyses EDS. Les minéraux de ce groupe forment très souvent des solutions solides où un élément dominant (ici le fer) peut être partiellement remplacé par un autre élément (par exemple le magnésium). Plus rarement, d’autres cristaux montrent un habitus en rhomboèdres moins aplatis ou parfois plus arrondis (Fig. 37).

Figure 37 : Sidérite de Fournial en cristaux prismatiques (largeurs des photos : A – 2,65 mm ; B – 1,65 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

83Les analyses EDS de ces derniers cristaux indiquent qu’il s’agit de sidérite assez pure, sans magnésium. Enfin, une veine jaune-brune d’épaisseur millimétrique, traversant de la pyrite/marcasite et d’un aspect curieusement fibreux, a également été identifiée par diffraction des rayons X comme étant constituée de sidérite. L’analyse de tous les cristaux visuellement identifiés comme étant de la calcite indique qu’il s’agit toujours de sidérite, la calcite n’ayant pas pu être mise en évidence dans nos échantillons.

3.2.4. Les minéraux secondaires supergènes

84Dans cette rubrique, nous avons rassemblé tous les minéraux formés par altération supergène, principalement par percolation des fluides météoriques au travers des blocs de minerais entassés depuis maintenant près d’un siècle. Ces espèces n’ont jamais été signalées dans le minerai en place dans le filon. Nous en avons identifié 20 espèces (voir Tableau 3) ; le site Mindat.org (2021) n’en renseigne qu’un seul : le gypse. Ce sont généralement des espèces peu esthétiques, qui ne forment que rarement des cristaux. Leur cristallisation est parfois rapide puisque des petits tortillons vitreux de sulfates de fer, comme la mélantérite, peuvent apparaître en quelques semaines sur des sections polies réalisées dans le matériel « pyriteux ».

Tableau 3: Les minéraux secondaires supergènes de Fournial.

|

Minéral |

Formule |

|

Anglésite |

Pb(SO4) |

|

Aragonite |

Ca(CO3) |

|

Brochantite |

Cu4(SO4)(OH)6 |

|

Cérusite |

Pb(CO3) |

|

Cuprite |

Cu2O |

|

Goethite |

FeO(OH) |

|

Greenockite |

CdS |

|

Gypse |

Ca(SO4)·2H2O |

|

Hydroniumjarosite |

(H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6 |

|

Hydrozincite |

Zn5(CO3)2(OH)6 |

|

Langite |

Cu4(SO4)(OH)6·2H2O |

|

Lépidocrocite |

Fe3+O(OH) |

|

Malachite |

Cu2(CO3)(OH)2 |

|

Mélantérite |

Fe(SO4)·7H2O |

|

Plumbojarosite |

Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6 |

|

Pyromorphite |

Pb5(PO4)3Cl |

|

Scorodite |

Fe3+(AsO4)·2H2O |

|

Serpiérite |

Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O |

|

Soufre |

S |

|

Todorokite |

(Na,Ca,K,Ba,Sr)1–x(Mn,Mg,Al)6O12·3–4H2O |

3.2.4.1. Anglésite, Pb(SO4)

85Des efflorescences blanches entourant de la galène et des cristaux incolores à blancs avec une morphologie bipyramidale ont été identifiés visuellement comme étant de l’anglésite (Fig. 38A), ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X. D’autres cristaux tabulaires incolores ou jaunâtres (Figs. 38B, 38C et 38D), visuellement pris pour de la barite—une espèce d’ailleurs signalée par Pierrot et al. (1971) dans le gisement—mais que nous n’avons pas réussi à observer, ont également été identifiés comme anglésite.

Figure 38 : Anglésite de Fournial (largeurs de photos : A – 1,8 mm ; B – 0,71 mm ; C – 0,28 mm ; D – 0,23 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

3.2.4.2. Aragonite, Ca(CO3)

86De nombreux blocs retirés du stock de minerai sont couverts d’une croûte blanche, parfois hérissée de minuscules cristaux aciculaires très fragiles (Fig. 39). Visuellement, le minéral est identifié comme étant de l’aragonite, ce qui est confirmé par diffraction des rayons X.

Figure 39 : Aragonite de Fournial (largeur de la photo : 1,95 mm). Collection et photo : P. Chollet.

3.2.4.3. Brochantite, Cu4(SO4)(OH)6

87Une seule pustule verte de quelques millimètres carrés a été observée à la surface d’un bloc de minerai massif (Fig. 40). L’analyse par diffraction des rayons X indique qu’il s’agit de brochantite, une espèce qui n’est pas encore recensée à Fournial, mais qui doit y être très rare, étant donné le peu de cuivre présent dans le minerai.

Figure 40 : Brochantite (vert) et langite (bleu) de Fournial (largeur de la photo : 5,2 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.4.4. Cérusite, Pb(CO3)

88Le minéral tapisse des fractures dans la galène, en association avec de minuscules cristaux de dolomite. Il se présente parfois aussi en petits cristaux prismatiques de taille millimétrique, dans des petites géodes associées aux carbonates. Son identification repose sur des analyses par diffraction des rayons X (Fig. 41).

Figure 41 : Cérusite de Fournial (largeurs des photos : A – 2,0 mm ; B – 0,61 mm ; C – 0,56 mm). Collection : M. Blondieau ; photos : P. Chollet.

3.2.4.5. Cuprite, Cu2O

89La cuprite, identifiée visuellement, n’a été observée qu’une seule fois. Elle se présente comme une petite concrétion de quelques millimètres, et est associée à de la malachite. L’observation à la loupe binoculaire montre de minuscules cristaux.

3.2.4.6. Goethite, FeO(OH)

90Des enduits bruns recouvrant les blocs de minerai dans le terril et la couleur brune de l’eau sortant de la galerie centrale (niveau 704) sont des indices de la présence d’oxydes/hydroxydes de fer, dont la goethite, qui est un minéral habituel lorsque des sulfures de fer sont soumis à l’altération météorique. Le minéral est identifié visuellement et par diffraction des rayons X. Il se présente parfois en curieux vermicelles (Fig. 42) qui sont plus que probablement des filaments bactériens encroûtés (Baele et al., 2008) ou en minuscules cristaux associés à des cristaux de sidérite (Fig. 43).

Figure 42 : Goethite de Fournial (largeur de la photo : 3,5 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

Figure 43 : Goethite sur sidérite de Fournial. A – collection M. Blondieau, photo P. Chollet (largeur de la photo : 0,57 mm) ; B – le même échantillon que A, photo MEB (LMV-Clermont–Ferrand).

91Ces derniers analysés par EDS à Clermont–Ferrand, contiennent essentiellement du fer et de l’oxygène, mais également un peu de soufre. Il s’agit vraisemblablement d’un sulfure de fer transformé en grande partie en goethite.

3.2.4.7. Greenockite, CdS

92De minuscules plages jaunes sont identifiées visuellement comme étant un sulfure de cadmium : greenockite ou hawleyite. La diffraction des rayons X indique qu’il s’agit de greenockite.

3.2.4.8. Gypse, Ca(SO4)·2H2O

93Un minéral en minuscules cristaux, dans des cavités du minerai sulfuré, a été déterminé visuellement comme étant du gypse, ce qui est confirmé par diffraction des rayons X. Le gypse se développe également en efflorescences blanches ou en petits cristaux avec des oxydes/hydroxydes de fer, à la surface des blocs « pyriteux » (Fig. 44).

Figure 44 : Gypse de Fournial (largeur de la photo : 3,3 mm). Collection et photo : P. Chollet.

3.2.4.9. Hydroniumjarosite, (H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6

94Des pustules jaunes terreuses, associées à du gypse sur des liserés bruns constitués d’oxydes/hydroxydes de fer, sont identifiés visuellement comme étant un membre du groupe de la jarosite (Fig. 45), ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X. Les analyses EDS réalisées sur ces pustules ont indiqué une présence fort minime de potassium ; il s’agit vraisemblablement d’une hydroniumjarosite. Cette espèce n’a pas encore été signalée à Fournial, mais, avec la jarosite, il s’agit d’un minéral secondaire habituel des haldes contenant des minerais sulfurés.

Figure 45 : Hydroniumjarosite de Fournial (largeur de la photo : 9,7 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.4.10. Hydrozincite, Zn5(CO3)2(OH)6

95Certains enduits blanchâtres à la surface des blocs de minerai dans le terril ont été identifiés par diffraction des rayons X comme étant de l’hydrozincite. Il s’agit d’un minéral secondaire peu spectaculaire, moins fréquent que l’aragonite, avec laquelle on peut le confondre, mais, contrairement à cette dernière, elle se présente en petites sphérules et sa forte fluorescence blanc bleuté sous rayons UV de courtes longueurs d’onde permet de l’identifier facilement.

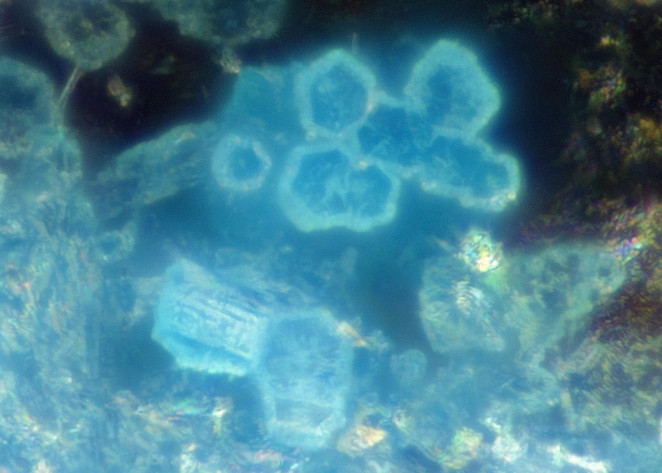

3.2.4.11. Langite, Cu4(SO4)(OH)6·2H2O

96Sous fort grossissement, un minéral bleu clair, associé à de la brochantite sur un seul échantillon (Fig. 40), se présente en minuscules cristaux visuellement hexagonaux (Fig. 46).

Figure 46 : Langite de Fournial observée sous un très gros grossissement permettant d’observer la section hexagonale des cristaux (largeur de la photo : 0,1 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

97Des analyses EDS réalisées sur ce matériel indiquent la présence majoritaire des éléments Cu, S et O. Cette composition pourrait correspondre à la langite mais également à la posnjackite ou la wroewolfeite. Cependant, avec une forme hexagonale des cristaux, il s’agit vraisemblablement de langite, une espèce souvent associée à la brochantite. La petitesse de l’échantillon ne nous a pas permis de confirmer son identification par diffraction des rayons X.

3.2.4.12. Lépidocrocite, Fe3+O(OH)

98Des croûtes brun-rouge (Fig. 47), observées dans des blocs « pyriteux », sont identifiées par diffraction des rayons X comme étant de la lépidocrocite très pure.

Figure 47 : Lépidocrocite de Fournial (largeur de la photo : 8,3 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.4.13. Malachite, Cu2(CO3)(OH)2

99Une petite plage verte, associée à une moucheture de cuprite, est visuellement identifiée comme étant de la malachite. Comme toutes les espèces renfermant du cuivre, cette espèce est très rare à Fournial.

3.2.4.14. Mélantérite, Fe(SO4)·7H2O

100Les petits tortillons blancs vitreux, observés à la surface des échantillons dénommés « pyriteux » (marcasite dominante) entreposés en collection, sont identifiés par diffraction des rayons X comme étant de la mélantérite (Fig. 48). La marcasite de Fournial est assez instable et la mélantérite est l’un des premiers sulfates à se former ; des échantillons mis en boîte depuis quelques semaines sont parfois déjà recouverts partiellement de ce minéral. La mélantérite est aussi responsable de la destruction fréquente des sulfures. D’autres sulfates de fer doivent également se former dans des réactions successives d’oxydation de la marcasite ou de la pyrite. Des efflorescences jaunes peuvent laisser penser à de la copiapite.

Figure 48 : Mélantérite sur marcasite de Fournial (largeur de la photo : 3,0 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.4.15. Plumbojarosite, Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6

101Un matériel brun-jaune pulvérulent, autour de morceaux de galène, est visuellement identifié comme étant un minéral jarositique, et son association intime avec la galène nous a fait suspecter la plumbojarosite, ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X. Outre la plumbojarosite et la galène, l’échantillon analysé contenait également de l’anglésite et du gypse.

3.2.4.16. Pyromorphite, Pb5(PO4)3Cl

102De petits cristaux jaune pâle, assez mal formés, sont observés sur un échantillon contenant de la pyrargyrite et de l’argyrodite. Les analyses EDS réalisées sur ce matériel indiquent la présence des éléments majoritaires Pb, P et Cl, ainsi que As minoritaire. Il s’agit donc de pyromorphite. C’est le seul phosphate identifié à ce jour à Fournial, et cette présence plutôt que celle de la mimétite est surprenante dans ce gîte qui est relativement riche en arsénopyrite.

3.2.4.17. Scorodite, Fe3+(AsO4)·2H2O

103Une petite plage jaune verte d’aspect scoriacé, associée à de l’arsénopyrite, a été visuellement identifiée comme scorodite, ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X. La scorodite est sans doute une formation récente dans le terril, et elle n’est pas fréquente à Fournial.

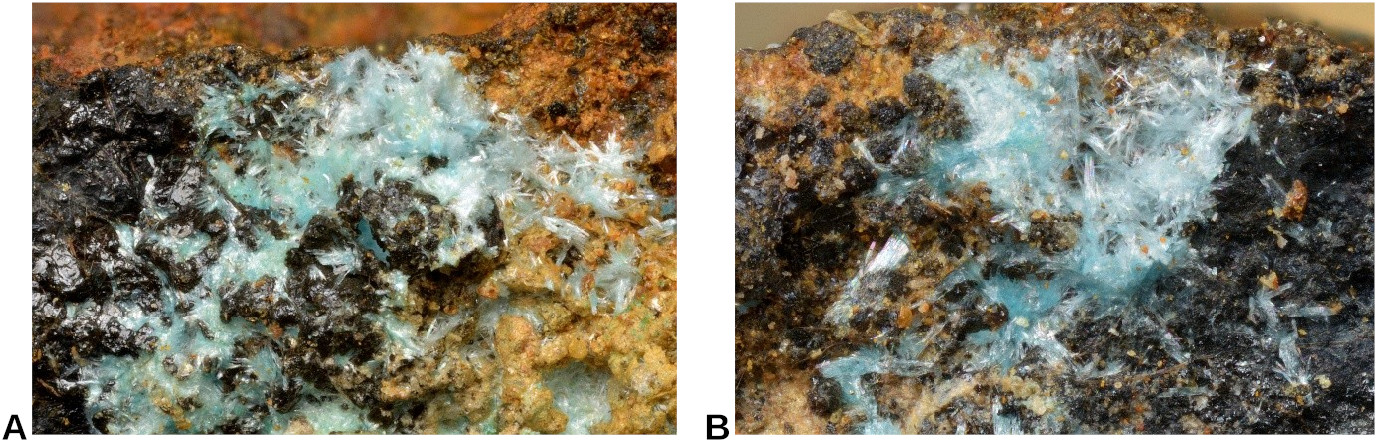

3.2.4.18. Serpiérite, Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O

104À la surface d’un bloc de minerai, une petite plage millimétrique bleu pâle a été identifiée visuellement comme étant de la serpiérite (Fig. 49), ce qui a été confirmé par diffraction des rayons X.

Figure 49 : Serpiérite de Fournial (largeurs des photos : A – 2,4 mm ; B – 1,4 mm). Collection : M. Blondieau ; photo : P. Chollet.

3.2.4.19. Soufre, S

105Des petits cristaux jaune pâle, d’une taille inférieure au millimètre et présents dans des petites cavités de blocs « pyriteux », sont identifiées visuellement comme étant du soufre. Ce minéral est fréquemment observé dans les vieux terrils contenant des minerais sulfurés. L’identification visuelle est confirmée par diffraction des rayons X.

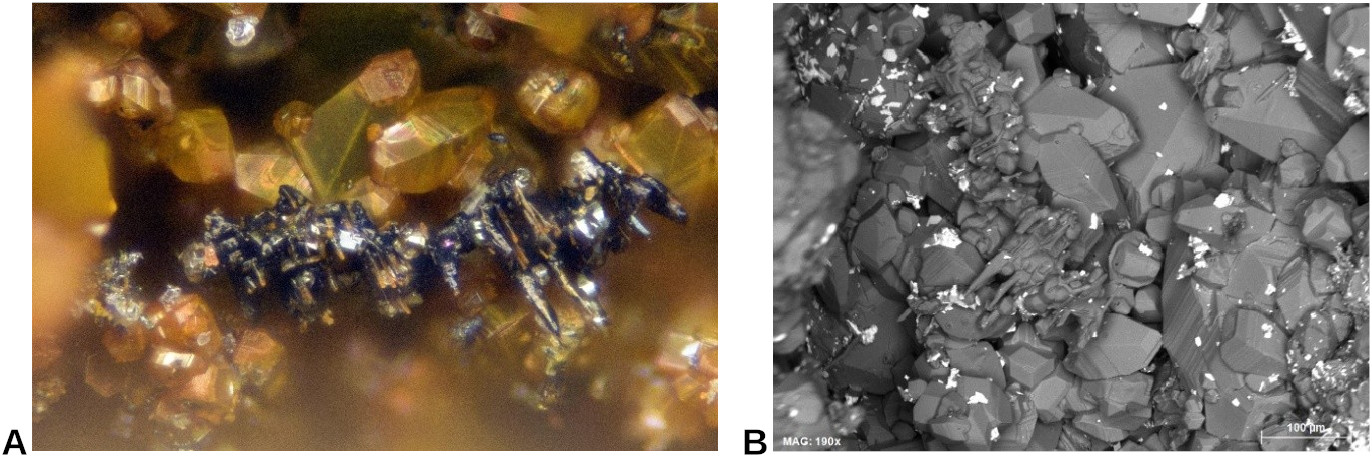

3.2.4.20. Todorokite, (Na,Ca,K,Ba,Sr)1–x(Mn,Mg,Al)6O12·3–4H2O

106À la surface des blocs retirés du stock de minerai, on observe parfois des petites plages noires visuellement déterminées comme étant constituées d’oxydes/hydroxydes de manganèse. Des analyses par diffraction des rayons X ont été réalisées sur une croûte noire et sur un agrégat tendre violacé. Dans les deux cas, il s’agit de todorokite.

4. Conclusions

107Les géologues du B.R.G.M. ont remarqué la présence à Fournial d’associations minérales rares, comparables à certaines observées dans des gisements boliviens. Ils signalent notamment de la cassitérite frangée de stannite, la présence d’une stannite argentifère, décrite plus tard comme étant de la hocartite, des associations argyrodite/pyrargyrite dans des fractures de la galène, et aussi la pyrrhotite largement remplacée par de la pyrite, de la marcasite et de la magnétite. Fournial est en fait un gîte « télescopé » qui associe des espèces minérales de haute température et des espèces de plus basse température.

108Les minéraux argentifères les plus rares, comme la hocartite, sont associés à la sphalérite et à des minéraux d’étain (cassitérite et stannite). Ce sont des espèces formées précocement par des fluides de haute température. Elles sont cependant très difficiles à identifier et les observations de nos nombreuses sections polies n’ont pas permis de les repérer avec certitude.

109Les autres minéraux d’argent sont signalés plutôt dans les zones riches en galène dominante, mais à texture bréchique. Bien que l’arsenic soit bien présent à Fournial (arsénopyrite localement abondante), on constate que, dans cette paragenèse, ce sont tous des sulfo-antimoniures et non des sulfo-arséniures. Cela s’explique par la nature des fluides minéralisateurs : les sulfosels d’argent (dont la pyrargyrite) ont été déposés par des fluides tardifs de basse température, alors que l’arsénopyrite a été formée par des fluides primaires de plus haute température.

110Certains niveaux, comme le 745, étaient signalés très riches en pyrite mais pauvres en galène. C’est également le cas du minerai accumulé en contrebas de la D9 près du travers-banc du niveau 704, où nous avons récolté nos échantillons. À cet endroit, la galène n’est vraiment pas fréquente et rarement bréchique. Le filon de Fournial n’est pas minéralisé de manière uniforme sur toute son étendue. Ainsi, on y a signalé aussi une gangue quartzo-barytique, ce que nous n’avons jamais pu observer.

111Une prospection en remontant le ruisseau de Mouguvay (Mouravaille), dans le ravin de Colombine où débouchaient toutes les galeries (entrées effondrées), pourrait peut-être fournir des échantillons plus riches en galène, et peut-être aussi plus riches en espèces argentifères. C’est d’ailleurs de là que proviennent les premiers échantillons argentifères récoltés en surface par le B.R.G.M. L’accès à ces déblais n’est cependant pas simple du fait de la végétation, mais une prospection à cet endroit pourrait s’avérer intéressante. Pour l’ensemble du gisement, la galène n’était cependant pas si abondante, puisque les analyses ne font état que de 2 à 3 % de plomb seulement, mais certains échantillons de galène sont très argentifères et l’observation avec un microscope polarisant de sections polies y montre d’ailleurs presque toujours de la pyrargyrite et d’autres espèces argentifères.

112Un document non daté du B.R.G.M. (B.R.G.M., n.d.-a) signale 25 espèces dans l’association minérale de Fournial. Certaines de ces espèces qualifiées de rares n’ont pas été retrouvées dans nos échantillons. Il s’agit de :

-

barite, Ba(SO4) : elle est signalée très localement dans la gangue quartzo-carbonatée ;

-

bismuth natif, Bi ;

-

bismuthinite, Bi2S3 ;

-

jamesonite, Pb4FeSb6S14 : elle n’a été identifiée avec dolomite que sur du matériel provenant de sondages profonds ;

-

valériite, 2[(Fe,Cu)S]·1.53[(Mg,Al)(OH)2] : elle est signalée en minuscules inclusions dans la chalcopyrite.

113Enfin, Orcel (1929, p. 1) signale la présence de calcite : « On y rencontre aussi de petites plages de calcite, au contact de la microgranulite et des micaschistes décomposés par l’action des eaux hydrothermales. »

114L’examen des échantillons récoltés à Fournial nous a permis d’y identifier 20 espèces supergènes, qui ont sans doute été formées récemment par les fluides météoriques ayant percolé au travers des tas de minerai pendant près d’un siècle. Ces espèces n’étaient sans doute pas très fréquentes dans le matériel dépilé dans les années ’60 du siècle passé, et elles n’étaient, par ailleurs, absolument pas recherchées par les équipes du B.R.G.M. dont le but était avant tout de vérifier l’intérêt économique du filon.

115Si le gisement filonien de Fournial n’a aucun intérêt économique, il renferme néanmoins de nombreuses espèces minérales rares qui peuvent intéresser le minéralogiste. Au total, on y recense une bonne cinquantaine d’espèces, si on tient compte de toutes les espèces signalées dans la littérature et de toutes les espèces supergènes que nous avons identifiées.

116Enfin, d’autres petits filons ayant une minéralogie très proche ont été reconnus à peu de distance du filon de Fournial. Chauvet et al. (1968, p. 20) écrivent : « […] ces divers petits indices satellites minéralisés en galène et argent autour du filon de Fournial, laissent […] penser que nous [… nous trouvons ici …] dans un petit district argentifère […], où seul le filon de Fournial a été reconnu sérieusement par les anciens. ». Ils mentionnent des filons analogues à Vens-haut (5 km au nord-ouest de Fournial), Fondevialle (2,5 km à l’ouest–nord-ouest de Fournial) et Soupirargues (5 km au nord-est de Fournial). Une prospection minéralogique de ces petits filons pourrait compléter utilement la connaissance de cette minéralogie régionale très atypique.

Remerciements

117Nous souhaitons remercier Vincent Dubost pour des informations historiques concernant Fournial ainsi que Serge Nenert pour les informations concernant l’observation de la pyrargyrite en place lors des travaux du B.R.G.M. Nos remerciements vont également à Emmy Voyer, responsable du MEB, Etienne Médard ainsi que tout le personnel du LMV à l’université Clermont–Auvergne pour l’utilisation du microscope électronique à balayage ainsi que pour les analyses EDS. Nous remercions également Raphaël Deville, litholamelleur du Département de Géologie de l’ULiège, qui a achevé le polissage de nos sections polies, ce qui a autorisé des observations de grande qualité. Nos remerciements vont également à J.-M. Baele qui a relu le manuscrit et proposé des amendements pertinents.

Informations supplémentaires

Identifiants ORCID des auteurs

1180000-0003-3125-9755 (Frédéric HATERT)

Contributions des auteurs

119MB a réalisé la plupart des analyses par diffraction des rayons X ainsi que les sections polies au laboratoire de minéralogie de l’université de Liège (Belgique). Quelques analyses EDS ont été réalisées à l’université de Liège ainsi qu’au Laboratoire Magma et Volcans (LMV) de Clermont–Ferrand (France) par PC. Quelques photos ont été obtenues avec ces microscopes électroniques. MB a également rédigé la première version du manuscrit. PC a suggéré quelques ajouts. Il a également réalisé toutes les photos des micro échantillons. MD et FH ont contribué aux analyses et à la relecture. Les échantillons ont été récoltés sur le terrain par MB et PC.

Conflits d’intérêt

120Les auteurs déclarent l’absence de tout conflit d’intérêt.

Bibliographie

Anthony, J. W., Bideaux, R. A., Bladh, K. W., et Nichols, M. C. (réds.) (1990) Handbook of Mineralogy. Volume 1: Elements, Sulfides, Sulfosalts. Mineral Data Publishing, Tucson (US-AZ), viii+588 p.

Association Cézallier–Vallée de la Sianne (n.d.) http://cezalliersianne.fr/index-fr.php?page=patrimoine&id_rubrique=37. Consulté le 28 mai 2022.

Baele, J.-M., Boulvain, F., De Jong, J., Matielli, N., Papier, S., et Préat, A. (2008) Iron microbial mats in modern and Phanerozoic environments. Dans Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology XI, edité par Hoover, R. B., Levin, G. V., Rozanov, A. Y., et Davies, P. C., t. 7097. International Society for Optics and Photonics, SPIE. https://doi.org/10.1117/12.801597.

Biagioni, C., George, L. L., Cook, N. J., Makovicky, E., Moëlo, Y., Pasero, M., Sejkora, J., Stanley, C. J., Welch, M. D., et Bosi, F. (2020) The tetrahedrite group: Nomenclature and classification. American Mineralogist, 105(1), 109–122. https://doi.org/10.2138/am-2020-7128.

B.R.G.M. (1929–1930) Rapport sur les travaux du gîte métallifère de Fournial-de-Molèdes (Cantal). Usine de flottage. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002], p. 16–21. InfoTerre–B.R.G.M. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Document numérisé S414024.pdf).

B.R.G.M. (1942) Mine de Fournial. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002]. InfoTerre–B.R.G.M. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Documents numérisés T709840.tif–T709842.tif).

B.R.G.M. (n.d.-a) Association minérale. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002]. InfoTerre–B.R.G.M. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Documents numérisés T709894.tif–T709896.tif).

B.R.G.M. (n.d.-b) Fournial (Teyssèdre) [Description minéralogique de sections polies taillées dans le minerai dépilé par le B.R.G.M.]. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002]. InfoTerre–B.R.G.M. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Document numérisé S414024.pdf, 22e–29e pages).

Caye, R., Laurent, Y., Picot, P., Pierrot, R., et Lévy, C. (1968) La hocartite, Ag2SnFeS4, une nouvelle espèce minérale. Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie, 91(4), 383–387. https://doi.org/10.3406/bulmi.1968.6244.

Chauvet, C., Périchaud, J. J., et Picot, P. (1968) Premiers travaux de reconnaissance et d’échantillonnage de la mine de Fournial (Cantal) et du secteur environnant. Rapp. tech. 68 OPR 016 RMM, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). http://infoterre.brgm.fr/rapports/68-OPR-016-RMM.pdf.

Colot (1931) Demande de permis d’exploitation par la Compagnie des Mines Métalliques du Centre. Rapport de l’ingénieur des mines. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002]. InfoTerre–BRGM. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Documents numérisés T709779.tif–T709838.tif).

Fontan, F. et Martin, R. F. (2017) Minerals with a French Connection, Special Publications of The Canadian Mineralogist, t. 13. Mineralogical Association of Canada, Québec (CA), 577 p.

Grassaud, J., Robert, J.-C., Vautrelle, C., et Faby, J.-P. (1968) Minerai Pb – Zn – Ag de Fournial (Cantal) : Compte rendu des essais préliminaires. Préconcentration gravimétrique. Flottation. Répartition de l’argent. Rapp. tech. 68-OPR-001 VDM, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). http://infoterre.brgm.fr/rapports/68-OPR-001-VDM.pdf.

Mindat.org (2021) Fournial Mine, Molèdes, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France. https://www.mindat.org/loc-18652.html. Consulté le 13 novembre 2021.

Orcel, J. (1929) Rapport sur les travaux du gîte métallifère de Fournial-de-Molèdes. Observation sur le gisement faisant l’objet de la demande. Dans Dossier du sous-sol BSS001WHQG [Ancien code – avant 2017 : 07656X4002], p. 1–3. InfoTerre–BRGM. http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001WHQG. (Document numérisé S414024.pdf).

Périchaud, J.-J., Picot, P., et Pierrot, R. (1966) Sur l’existence d’une minéralisation stanno-argentifère exceptionnelle dans la région de Massiac (Cantal). Bulletin de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie, 89(4), 488–495. https://doi.org/10.3406/bulmi.1966.6015.

Pierrot, R., Picot, P., et Périchaud, J.-J. (1971) Inventaire minéralogique de la France. Tome 1 : Cantal (15), p. 44–45. Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Thiery, V., Coupé, V., Dubois, M., et Dubost, V. (2024) La mine de Fournial (Molèdes, Cantal) : historique et spécificités d’un gisement atypique du district de Brioude–Massiac. Revue des Sciences Naturelles d’Auvergne, 88, 97–108.

Warr, L. N. (2021) IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291–320. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43.

Pour citer cet article

A propos de : Michel Blondieau

email : michel.blondieau@skynet.be