- Portada

- N° 13 (2025) / Issue 13 (2025)

- Participation sociale et politique des enfants-adolescents (maqta) dans une communauté andine des Andes du sud du Pérou

Vista(s): 126 (0 ULiège)

Descargar(s): 0 (0 ULiège)

Participation sociale et politique des enfants-adolescents (maqta) dans une communauté andine des Andes du sud du Pérou

Résumé

Intégrés au tissu social en tant qu’acteurs sociaux à part entière depuis la plus tendre enfance, les enfants et adolescents des communautés andines (Cuzco, Pérou), dits maqta (dès 9, 10 à 18 ans approximativement), intègrent le premier échelon de la charge politique des autorités traditionnelles (varayuq) en tant que regidores de pututu (exécution de la trompette cérémonielle). Cette institution, conjonction d’institutions politiques précolombiennes et espagnoles, véhicule de nos jours les valeurs « traditionnelles » des communautés andines. Dans ce contexte, la participation politique des enfants et leur capacité d’agir s’inscrit dans une conception dialogique de l’agentivité, ce qui sous-entend une conception relationnelle de la personne.

Abstract

Taking an active part in the tasks of the community from their earliest childhood, the children and teenagers (maqta) in the highlands Andean communities (Cuzco, Peru), integrate the traditional political authorities (varayuq) as regidores de pututu (execution of the ceremonial trumpet). This political institution, a combination of pre-Columbian and Spanish political institutions, still conveys the “traditional” values of Andean communities. In this context, the agency and political participation of children have to be understood in the dialogical framework of agency, related to a relational concept of the person.

Abstracto

Integrados plenamente al tejido social desde la más tierna infancia, les niños adolescentes (maqta) en las comunidades andinas (Cuzco, Perú) se incorporan al sistema de autoridades tradicionales (varayuq) ejerciendo el primer nivel del cargo político; regidores de pututu (ejecución de la trompeta ceremonial). Síntesis de instituciones político-religiosas precolombinas y del periodo colonial, la institución de los varayuq vehicula los valores “tradicionales” de las comunidades andinas. En este contexto, la participación política de los niños-adolescentes y su capacidad de acción se entiende en el marco de una concepción dialógica de la agentividad en relación a la concepción relacional de la persona.

Tabla de contenidos

Introduction

1Au cours des dernières décennies, les travaux d’historiens, sociologues et anthropologues ont mis en évidence la diversité historique et culturelle des représentations et des pratiques relatives à l’enfance. Ils soulignent leur caractère de construction sociale et historique1. Ces nouvelles perspectives contextualisent l’analyse et prennent en compte des aspects comme celui de la classe sociale, le groupe ethnique, le genre, etc. À cet égard, il est plus pertinent de parler d’enfances au pluriel. Ces approches remettent donc en question les modèles psycho-évolutifs qui réduisent « l’enfance » à une réalité biologique et questionnent le modèle universel et essentialiste de l’enfant et de l’enfance. En même temps, nous assistons depuis les années 1990 au développement d’un nouveau paradigme de l’enfant en tant qu’acteur et individu autonome – aussi bien dans le monde académique anglo-saxon que français. Ce modèle a mis en évidence la participation active des enfants et des adolescents dans les communautés auxquelles ils appartiennent, soulignant ainsi leur capacité d’agir (agency)2. En effet, les études ethnologiques montrent qu’une participation active des enfants se manifeste dans différents domaines : religieux, économique et social. Toutefois, une vision qui fait des enfants des sujets passifs et victimes du contexte social et politique dans lesquels ils évoluent persiste encore (Collard & Leblic 2009).

2En ce qui concerne plus spécifiquement la participation politique des enfants et des adolescents, les études réalisées dans diverses régions du monde font surtout référence à des situations complexes et dangereuses, où la capacité d’agir des enfants-adolescents s’avère assez difficile à établir : participation aux conflits armés (enfants soldats), déplacements forcés, exploitation sexuelle, traite des personnes, etc. Le même constat est fait pour l’Amérique latine, où de nombreux travaux abordent la situation d’extrême vulnérabilité des enfants dans des contextes conflictuels3.

3Dans ce travail, loin d’un contexte de crise et de risques comme ceux évoqués précédemment, nous nous intéressons à la participation active des enfants-adolescents aux pratiques rituelles et politiques dans le cadre du système politique traditionnel ou d’autorités dites varayuq (qui possède le bâton de commandement)4, dans la communauté de Ccachin dans les Andes du sud du Pérou.

4De façon générale, dans les communautés andines, les enfants s’intègrent activement à la vie de la communauté très tôt. Cette participation s’inscrit dans un long processus de devenir runa (être humain-personne)5 qui concerne tous les âges de la vie, sans que l’on puisse parler d’un monde des enfants séparé de celui des adultes6. En effet, les enfants font partie d’une trame relationnelle dynamique, incluant non seulement leurs aînés, leurs pairs, mais aussi, les entités autres qui peuplent le monde andin7. Dans ce contexte, leur agentivité prend des dimensions spécifiques car celle-ci est négociée avec les adultes.

5Dans cette étude, il s’agit de comprendre l’agentivité à la lumière d’une conception relationnelle de la personne et du paradigme dialogique8, c’est-à-dire des processus d’interactions des humains entre eux et avec les entités du « monde autre »9. Il est essentiel de noter que dans le monde andin l’exercice de l’agentivité se déploie dans un système d’interactions et de relations de réciprocité, codifié dans le cadre de l’ayni (système andin de réciprocité et de solidarité), qui concerne aussi bien des humains que des entités comme les divinités des montagnes, la Terre-mère ou encore les saints et saintes du panthéon chrétien. En effet, dans les Andes, la trame des relations interpersonnelles est conçue comme un tissage permanent entre ces entités et c’est à l’intérieur de ces relations que les agentivités se constituent les unes par rapport aux autres dans un dialogisme dynamique10. Ces trames relationnelles sont perçues comme des tissus.

6Nous verrons ainsi que le renouvellement des acteurs politiques au sein du système traditionnel des varayuq se conçoit comme l’élaboration permanente d’un tissu social, d’un tissage. Le témoignage du professeur et directeur du centre éducatif de Ccachin est explicite à ce sujet :

« Van haciendo células, como unos tejidos, un tejido. Todos ya están en un tejido porque todos en algún momento pertenecen a un grupo de varayuq. Solo habrá algunos que se desprenden de la tradición y son como unos parias. Estos tejidos se han hecho y en un año aparece un nuevo tejido y otro tejido y otro tejido. Cada grupo con su marsuy. Son como tejidos de 12 personas. »

7« On forme comme des cellules, comme des tissus, une toile. Ils font tous partie de la toile, parce qu’à un moment de leur vie ils vont appartenir au groupe des varayuq. Seulement quelques-uns se détachent de la tradition et ils sont alors comme des parias. Ces toiles se sont ainsi constituées et chaque année, une nouvelle toile apparaît, une autre toile et encore une autre toile. Chaque groupe avec son marsuy (l’autorité vara principale). On le conçoit comme un réseau-tissu de douze personnes. » (William Torres, Ccachin, 2021, traduction de l’auteur).

8Dans cette trame de relations au sein de laquelle évoluent les individus dans la communauté de Ccachin, nous allons voir, dans un premier temps, quelles sont les conceptions relatives au corps-personne et plus particulièrement à l’enfance. Dans un deuxième temps, nous allons aborder le système politique traditionnel de varayuq. Dans un troisième temps, pour finir, nous verrons la façon dont les jeunes (maqta) – âgés de 10 à 17 ans environ – intègrent le corps d’autorités politiques en tant que regidor de pututu : celui qui joue de la trompette cérémonielle, un instrument réalisé à partir d’une conque marine à forte valeur symbolique.

9Les données sur lesquelles repose ce travail ont été collectées dans le cadre d’une recherche d’anthropologie politique plus vaste que nous menons dans la communauté de Ccachin depuis 2003. C’est à partir de cette recherche qu’est né l’intérêt de se pencher sur la participation des enfants et des adolescents au corps des autorités traditionnelles, étant donné que nous avons aussi réalisé des enquêtes de terrain relatives aux conceptions de la personne et aux processus d’apprentissage en lien avec les rites de passage (La Riva Gonzalez 2013). L’enquête qui concerne essentiellement le système d’autorités traditionnelles en général est loin d’être achevée. Nous n’en présentons ici que des résultats préliminaires. Le travail fait avec les enfants est quant à lui en cours d’exploitation.

Contexte social et culturel : la communauté de Ccachin (Lares)

10La communauté de Ccachin est située à 3270 mètres dans le district de Lares, province de Calca, département de Cuzco, Pérou. Elle est constituée d’un bourg et de trois hameaux ou annexes11 : Rayancancha, Quchayuq et Pampallaqta (cf. Image 1 ci-dessous). La communauté se compose d’environ 800 habitants. La population est essentiellement quechuaphone mais la majorité des habitants, surtout les hommes, sont bilingues quechua-espagnol en raison de leurs contacts permanents avec les villes de Lares, de Calca ou de Cuzco. Le bourg a une division quadripartite qui perpétue l’organisation des ayllu : les unités sociopolitiques préhispaniques. Aux quatre quartiers principaux (mit’ao, quri wayrachina, qusqu et yerba buena), s’ajoute le quartier Amayanqa, le quartier des machu hintilkuna (ancêtre, hintil <esp. « gentil »), les êtres de l’ère pré-solaire12. Le terme ayllu est toujours utilisé pour faire référence aux communautés paysannes indigènes, à l’ensemble territorial de la communauté, mais aussi à un groupe de personnes liées par des relations de parenté, et inclut aussi les apu (les esprits protecteurs des montagnes), la Pachamama (la Terre-mère), et d’autres entités qui peuplent l’espace andin comme les entités de l’ère pré-solaire.

11La population se dédie aux activités agropastorales. L’élevage des camélidés dans les annexes à 4000 mètres d’altitude constitue une activité d’une grande importance étant donné le développement de l’activité textile pour laquelle la communauté de Ccachin est réputée.

12La population de Ccachin pratique ce qu’on appelle le catholicisme andin, caractérisé par l’articulation des pratiques amérindiennes et des cérémonies du calendrier catholique andin : Carnaval, semaine sainte, fête des morts, fête du saint patron Santiago (saint Jacques). Ces pratiques sont consubstantielles aux cérémonies liées au culte de la Pachamama, des divinités des montagnes (Machu Punkuyunka et Huayna Punkuyunka) et des pierres génésiques (inqaychu) entre autres13.

13En ce qui concerne l’organisation politique, comme dans d’autres communautés andines où le système d’autorités traditionnelles persiste, le pouvoir est partagé entre les autorités traditionnelles ou varayuq et les autorités étatiques (maire et conseiller municipal) qui ont leur siège à Lares, la capitale du district.

Image 1 – Vue de la communauté de Ccachin

Source – Photo Walter Aparicio, 2006

Représentations du corps dans les Andes

Une conception relationnelle de la personne

14Conceptualisé par l’anthropologue anglaise Marylin Strathern (1988) pour faire référence aux conceptions mélanésiennes de la personne, le concept de « personne relationnelle » rend parfaitement compte des représentations de la personne aussi bien dans les communautés andines que dans les communautés amazoniennes (Taylor 1996). En effet, dans les Andes les personnes sont inscrites dans une trame de relations qui les constitue. Ces relations ne sont pas le privilège des humains car les entités du « monde autre » font partie aussi du tissu social. En effet, le terme quechua d’ayllu, que l’on peut traduire par « communauté », inclut les humains et les non-humains liés par des rapports de réciprocité et de dépendance. Une représentation graphique de cette conception est évidente dans les représentations du corps dessinées par les enfants de la communauté de Ccachin. Les corps humains y sont liés aux apu par l’intermédiaire de l’animu (substance force vitale et double de l’enfant), sorte d’alter ego de la personne (La Riva Gonzalez 2005). C’est à travers l’animu que l’apu exerce une fonction d’animation (Ricard-Lanata 2007 : 90-91 et Figures 1 et 2 ci-dessous).

Figures 1 & 2 – Représentations de la substance vitale par les enfants de la communauté de Ccachin

Source – Dessins des enfants de Ccachin, 2007

15Cette conception questionne ainsi la représentation individualiste de la personne, en particulier les dualismes corps/esprit, individu/société et nature/culture. Il ne s’agit pas, dans le cadre de cette étude, de faire une présentation exhaustive des représentations relatives au corps-personne dans les Andes, cette étude a été réalisée ailleurs (La Riva Gonzalez 2012). Nous retenons ici les éléments essentiels de cette conception afin de comprendre le processus de devenir runa.

16Dans les Andes, de façon générale, le devenir physiologique et social du corps-personne est conçu comme une fixation progressive de l’âme-substance vitale (animu) au corps, suivi de son dépérissement tout au long du cycle de vie, menant à la mort. Ce processus sous-entend une théorie des humeurs qui rend compte des transformations tout au long de la vie. L’état d’équilibre et de santé du corps étant exprimé par la paire chaud/humide, le corps en bonne santé est celui où le sang « bout », « circule », alors que la paire sec/froid a des connotations négatives liées au dépérissement de la vie, conçu dans des termes de refroidissement. C’est l’animu qui régule la température et la circulation des fluides dans les corps, garantissant la vie. Elle est à la fois matérielle, car véhiculée dans le sang, les cheveux, les ongles ou la salive, et immatérielle en tant qu’ombre ou esprit.

17L’animu adhère progressivement au corps par le biais de rites de passage et de pratiques prophylactiques concernant les enfants, parmi lesquelles la dation du nom, qui confère à l’enfant une identité individuelle, une reconnaissance sociale et l’âme-force vitale véhiculée par le nom, mais aussi l’emmaillotement, qui cherche à prévenir, entre autres, la perte de l’âme, et le rituel de la première coupe de cheveux (Suremain 2007, 2010).

18De façon générale, la petite enfance se caractérise par une fragilité constitutive liée à la faible fixation de la force vitale au corps. Les termes employés pour la caractériser font référence à la condition « non mûre » de l’enfant. Les différents termes employés pour parler du processus de croissance des enfants et des êtres humains en général sont empruntés au vocabulaire qui décrit la croissance végétale. S’établit ainsi une analogie entre la croissance d’un enfant et son développement et la maturation d’un fruit. On va dire d’un enfant tout petit qu’il est qhulla « tendre », « vert », qu’il « n’est pas mûr ». On dit encore qu’il est llullu « délicat », « fragile ». De ce fait, c’est pendant la petite enfance qu’on assiste régulièrement à la perte de l’animu provoquant la maladie de l’effroi (mancharisqa) (La Riva Gonzalez 2016)14.

19La fixation progressive de l’animu au corps est en étroite relation avec le développement des capacités physiques, cognitives et sociales des enfants. Une relative adhésion de l’animu au corps fait que les enfants sont considérés comme ayant l’âge de raison (yuyay hap’isqa, yuyaniyuq, La Riva Gonzalez 2013). Cette période se caractérise par la maiîrise de la parole et la capacité de rêver. Elle est généralement sanctionnée par le rituel de la première coupe de cheveux. Ce rituel marque aussi de façon nette la différence entre garçons et filles, car les vêtements et postures adoptés vont varier selon le genre. C’est à partir de ce moment que la participation des enfants dans la vie de la communauté devient active ; ceci vers l’âge de 4, 5 ou 6 ans. Cependant, à cet âge, désigné avec le terme irqi (« gamin, enfant »), les enfants sont souvent victimes de la maladie de l’effroi, du fait de la faible adhésion de leur animu au corps, comme nous venons de le mentionner.

Périodisation des âges d’un point de vue emic

20Au fur et à mesure que l’animu se fixe au corps, ce qui garantit une bonne circulation du sang et l’équilibre thermique, les enfants sont dits avoir les « os solides » (tullu takyasqa). Cette étape coïncide généralement avec la puberté. C’est à ce groupe d’âge, dénommé maqta pour les garçons, qu’appartiennent les jeunes garçons qui intègrent le corps d’autorités traditionnelles. En ce qui concerne les filles, le terme employé est celui de pasña. C’est à cet âge qu’elles s’initient aux activités textiles et que des responsabilités plus importantes au sein de la famille leur sont attribuées. Le groupe d’âge qui suit, les jeunes adultes en âge de se marier, sont appelés wayna pour les garçons et sipas pour les filles, alors que les hommes et femmes mariés sont appelés qhari pour les hommes et warmi pour les femmes.

21Les termes utilisés pour désigner les différentes étapes de la vie vont être définis en fonction des capacités productives et sociales des personnes, plutôt qu’en référence à un âge calendaire ou biologique15. De ce fait, ces dénominations ne sont pas toujours très précises quant à l’âge calendaire. En effet, les frontières entre les différentes étapes de développement ne sont pas très nettes et claires et peuvent varier en fonction des communautés ou des interlocuteurs (cf. Figure 3 ci-dessous).

Figure 3 – Tableau des âges de la vie à Ccachin

|

Hommes |

Femmes |

Âge approximatif |

|

Qhulla qhari wawa (bébé garçon) |

Qhulla warmi wawa (bébé fille) |

0 à 2, 3, ans |

|

Irqicha qhari (enfant garçon), hanuk’asqa (sevré) |

Irqicha warmi (enfant fille), hanuk’asqa (sevrée) |

4 à 10 ans |

|

Llawi maqta (« tendre », jeune garçon) |

Llawi sipas (« tendre », jeune fille). |

10 à17 ans |

|

Machu maqta (jeune homme) |

Paya Sipas (jeune femme) |

Après 18 ans, en âge de se marier |

|

Qhari (homme adulte) |

Warmi (femme adulte) |

Personne mariée |

|

Machu (homme âgé) |

Paya (femme âgée) |

Après 50, 60 ans |

Source – Élaboré par les auteurs

22Ces différentes étapes de la vie vont être sanctionnées par une série de rites de passage, parmi lesquels celui qui nous occupe ici, à savoir l’initiation politique des enfants garçons au système d’autorités traditionnelles.

Le système politico-religieux traditionnel ou varayuq

23L’institution d'autorités politiques « traditionnelle » des varayuq16 que nous connaissons aujourd'hui est le résultat de la conjonction des systèmes politico-religieux précolombiens et de ceux imposés par les Espagnols (cabildo de indios, cofradías) depuis le XVIème siècle (Lavallé 2004 : 98). En effet, il faut rappeler que dans le système d’organisation politico-administratif colonial, la République d’Indiens, qui bénéficiait d’une certaine autonomie, était représentée par deux corps d’autorités : d’un côté les autorités précolombiennes - curacas ou caciques - et de l’autre les autorités issues de la tradition communautaire espagnole, les alcaldes vara (Chassin 2008). Avec les réformes bourboniennes au XVIIIème siècle, notamment après la rébellion de Túpac Amaru II en 1780-1781, les caciques ou curacas ont relativement perdu leurs pouvoirs et celui-ci fut transféré aux alcaldes de indios ou varayuq17. Certes, l’institution fut d’origine castillane (instaurée par les Espagnols), mais il faut rappeler que les autorités traditionnelles instituées par les colonisateurs espagnols se recrutaient parmi la population d’origine autochtone, parfois parmi les curacas eux-mêmes (Houdard-Morizot 1976 ; O’Phelan 1997 ; Rasnake 1988).

24Le choix des autorités était fait par la communauté elle-même dans un système électif et rotatif des charges politico-religieuses fondé sur une conception de l’autorité, du pouvoir et du politique, comme un service à la communauté davantage que comme un privilège, comme cela continue à l’être aujourd’hui.

25En vigueur encore pendant dans la première moitié du XXème siècle, comme l’illustrent les photos du célèbre photographe cuzquénien, Martín Chambi (cf. Figure 4 ci-dessous), les autorités de vara ont disparu dans une grande partie des communautés paysannes lors de la réforme agraire des années 1970. Les charges politiques traditionnelles ont été remplacées par des autorités nationales représentantes de l’État. Toutefois, dans certaines zones, le système des autorités traditionnelles reste actif encore aujourd’hui, son domaine d’exercice étant restreint aux activités d’ordre rituel et symbolique. Tel est le cas des autorités traditionnelles de Pisaq étudiées par Pérez Galán (2004). Ce système politique est officiellement reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel de la nation (Journal officiel El Peruano, 5 avril 2013). Nous verrons que le système des varayuq de Ccachin continue également à jouer un rôle essentiel dans la communauté jusqu’à nos jours.

Figure 4 – Le varayuq et sa famille

Source – Photo Martín Chambi (1930-1935)

Les autorités traditionnelles à Ccachin

26À Ccachin, les autorités traditionnelles sont choisies au sein des membres de la communauté dans le cadre général du « système de charges » rotatives. Le passage par les différents échelons de la hiérarchie politique se fait une seule fois dans la vie d’un individu et scande les différents moments de son cycle de vie. Dans l’idéal, tous les membres de la communauté se doivent d’exercer successivement la totalité des charges de la hiérarchie pendant la durée de leur vie, ce qui accompagne le long processus de devenir runa : chacun intègre d’abord l’échelon de regidor de pututu, intégré dans l’enfance, et achèvera son parcours en devenant marsuy varayuq vers l’âge de 65 ans environ.

27Le groupe des autorités politiques à Ccachin est constitué approximativement de 13 à 15 varayuq (cf. Figure 5 ci-dessous) classifiés en fonction des groupes d’âge liés à des charges assumées au cours de leur vie en ordre ascendant. Parmi eux, figurent trois regidores de pututu, en charge des conques faisant office de trompettes cérémonielles. Ils sont répartis en trois catégories distinctes en fonction de leur âge : l’ainé (kuraq) est désigné avec le terme paña riq (celui qui va du côté droit) : c’est lui qui commande les autres (kamachi-) ; celui qui le suit, plus petit (taksa), est nommé lluq’i riq (celui qui va du côté gauche) et le dernier, le plus jeune de tous (huch’uy), est appelé chaki. Le grade qui succède dans la hiérarchie est celui d’albaceres, correspondant généralement à des hommes mariés. Ils remplissent des rôles de serviteurs (repas et boissons), mais surtout ils aident, accompagnent et remplacent les regidores de pututu absents ou fatigués en jouant des trompes cérémonielles. Nous avons ensuite le groupe des barrios. Ils sont au nombre de huit et représentent les quatre quartiers du bourg, répartis en deux sections : deux du quartier droit et deux du quartier gauche (paña ayllu, lluq’i ayllu). L’autorité principale est le marsuy et sa femme18.

28La sélection annuelle des autorités s’effectue pendant la fête nationale du Pérou, le 28 juillet. Leur prise de responsabilités, la cérémonie d’adieu des anciennes autorités, et la prise de possession des varas par prestation de serment dans l’église de la communauté débutent le 1er janvier de chaque année lors d’une cérémonie qui s’étale sur plusieurs jours. Lors de cette cérémonie, les autorités politico-administratives représentant l’État sont invitées. Nous pouvons parler d’une reconnaissance mutuelle et de l’articulation de différents types d’autorités et de conceptions du pouvoir (traditionnel et étatique).

Figure 5 – Le corps d’autorités traditionnelles devant l’église de Ccachin

Source – Photo Walter Aparicio 2005

Les principales activités des autorités traditionnelles

29Conçues en termes de « missions » et de « services », les activités des autorités traditionnelles au sein de la communauté se déroulent tout au long de l’année suivant le calendrier agricole et cérémoniel. Elles relèvent de compétences politiques, cérémonielles et organisationnelles. Elles encadrent toutes les activités sociales et politiques de la communauté : participation à l'assemblée communale, organisation du calendrier rituel et festif, résolution des conflits et organisation des faenas ou travaux d’intérêt public (récoltes, entretien du canal d’irrigation, des ponts, des chemins, de l’école, de la salle communale). Une fonction politico-administrative essentielle est celle de coordonner le rituel du linderaje qui consiste à redéfinir les limites et frontières du territoire de la communauté pendant les fêtes de Carnaval. Les autorités traditionnelles encadrent ainsi toutes les cérémonies liées au bien-être de la communauté.

30À titre d’exemple, le témoignage du directeur de l’école Ccachin est éloquent à ce sujet. Il évoque ici la construction de l’école, mise en place avec « le pouvoir du bâton de commandement » :

« Mi escuela ha sido construida solamente con el poder de la vara. Porque en esos tiempos la vara era la máxima autoridad porque no había presidente elegido ni alcalde. Entonces toda actividad estaba controlada por el varayuq que estaba por allí caminando con la vara. Para el traslado de los materiales, por ejemplo, era el varayuq quien primero daba la señal y quien dirigía todo el grupo. Y también regresaba el varayuq con toda la gente cargando, era como que dice “tengo la vara y tenemos que hacer esto”. Este el poder o designio viene desde la vara. Entonces mi escuela ha estado construida solamente bajo el poder de la vara; las faenas, las construcciones, la preparación de los alimentos, todo. »

31« Mon école a été construite avec la seule puissance de la vara. Parce qu’à cette époque, la vara était la plus haute autorité car il n’y avait pas de président ou de maire élu. Ensuite, toute l’activité était contrôlée par le varayuq qui marchait là avec la canne. Pour le transfert de matériel, par exemple, c’est le varayuq qui donnait le signal le premier et qui dirigeait l’ensemble du groupe. Et aussi le varayuq revenait avec tout le monde portant le matériel, c’était comme s’il disait ‘J’ai la vara et nous devons faire cela’. Cette puissance provient de la vara. Mon école n’a donc été construite que sous la puissance de la vara ; les diverses taches collectives, les constructions, la préparation de la nourriture, tout. » (Williams Torres, Ccachin, 2021, traduction de l’auteur)

La charge de vara-regidor de pututu : un rite d’initiation à la vie politique et rituelle de la communauté pour les jeunes adolescents

32L’initiation concrète des enfants-adolescents (maqta) à la vie politique et cérémonielle se fait par la charge du premier échelon de la hiérarchie politique, c’est-à-dire le vara regidor de pututu. Pendant l’année où cette charge lui est assignée, le vara regidor de pututu accompagne le varayuq principal (marsuy), dans toutes les activités cérémonielles, sociales et politiques de la communauté (organisation des activités agro-festives, participation aux cérémonies et rituels, résolution des conflits, etc.). Il peut, si c’est son souhait, aller vivre dans la maison du marsuy, où il entre à son service en exécutant des activités diverses et où il se retrouve en situation d’apprentissage aux côtés de l’autorité principale. Le regidor de pututu établit des liens permanents avec le marsuy :

« El regidor se convierte como un hijo, la familia se lo entrega al marsuy y él se hace cargo de su bienestar del niño, ¡ambos se sirven no! Y también el niño lo ve siempre al marsuy porque como es una persona mayor está en todos lados y está propenso a ser tentado con una borracherita y todo eso. Entonces se van asistiendo ambos. Y eso es de por vida. Eso es de por vida, siempre se andan visitando. Es una cofradía donde ellos siempre, cuando hay un acontecimiento, los miembros de este séquito siempre se asisten. »

33« Le regidor devient comme un fils [du marsuy]. La famille le confie au marsuy et celui-ci s’occupe du bien-être de l’enfant et prend en charge l’enfant. Ils s’entraident ! L’enfant suit toujours le marsuy en tant que personne âgée car il est partout et il est susceptible de s’enivrer [dans le cadre des rituels]. Alors ils s’entraident. Cela est pour toute la vie. Ils se rendent visite mutuellement. C’est une confrérie où ils s’entraident toujours. Dès qu’il y a un évènement, tous les membres du groupe [des varayuq] s’entraident toujours. » (Williams Torres, Ccachin, 2021, traduction de l’auteur)

Sélection des regidores de pututu

34La sélection des enfants implique celle de la famille élargie dans laquelle ils s’inscrivent. En effet, si lors de la sélection du regidor de pututu l’on prend en compte surtout les qualités, les valeurs, les attributs et l’accord de l’enfant lui-même, l’avis et les qualités de la famille sont également pris en considération. C’est ainsi que la sélection ou la demande de participation des enfants au service de regidor de pututu se fait face à la famille dans un acte solennel public, grâce à des « votes de soutien » des différents membres de la communauté. Cependant, malgré ce caractère public, le statut de regidor de pututu doit rester discret. En effet il est déconseillé à l’enfant d’en faire un sujet de conversation avec ses pairs. Même si tout le monde dans la communauté sait pertinemment qui a été choisi comme regidor de pututu, la fonction de vara exige une grande discrétion. Le choix se fait conjointement entre les autorités de la communauté et les enfants susceptibles de détenir cette charge, selon certains critères. Ici l’agentivité de l’enfant se construit avec celle des adultes. En effet, comme l’explique très bien l’ancien varayuq Victor Oblitas dans le témoignage ci-dessous, lors de l’élection, on prend en compte le fait que l’enfant ait la volonté de faire perdurer la tradition et que sa personnalité et ses caractéristiques propres soient en accord avec ce que les autorités attendent de lui : qu’il respecte les pratiques propres aux runa (être humain-personne), c’est-à-dire des individus appartenant à la communauté et qui adhèrent à ses valeurs et traditions. Ne sont pas privilégiés les enfants dont le comportement est celui de mistis (ceux qui vivent en ville). Il convient néanmoins de noter que la non-participation au système des charges politiques à un moment donné de la vie des individus ne les disqualifie pas en tant que membres de la communauté. Les identités de runa et de métis ne sont pas perçues sous un angle essentialiste. Fluides, elles se redéfinissent en fonction des contextes sociaux changeants.

« Bueno, chaypiqa mayqin wawapas rurallanman, pero, depende, A veces qhawarinku no! Manayá llapan wawapis ancha munanchu. Porque pichá más o menos, siempre qhawarinku. Mayqinpa wawanchá kachkan allin comportamientoyuq. Kaqllatataq chay ima talentoyuq. Anchayta qhawarinku. Manayá a veces mayqen wawapas… Manan rurayta munankuchu: « Manan ñuqa ruraymanchu. Manan atiymanchu O, wakin: ‘p'inqakuni’, nispa nin.». « Entonces ña chay wawata riparankuña. Ña qhawarinkiña. Wakin wawakuna kunan tiempo ponchowan churakunku. Chay poncho pallayniyuq. Además chay wawaqa comportamientoyuq kan. Pay comportakun kay campesino hina, Anchay campesinoman hina comportakuq wawata qhawarinku. Pero, wakin wawa kallantaq… comportakun mistiman hina. Wakin wawaqa mana imatapis rurayta munanchu. Además chay wawa comportakun kay na... ciudadpi tiyaqkunaq wawan hina. Chay wawakunata manan qhawankuchu. ».

« Alors, à ce sujet, quel enfant pourrait le faire ? Cela dépend, parfois ils [les autorités] choisissent ! Tous les enfants ne souhaitent pas le faire [assumer la charge]. Parce que généralement ils [les adultes qui font le choix] repèrent l’enfant qui a un bon comportement, du talent, c’est cela qu’ils observent. Parfois certains enfants ne veulent pas participer ; ils disent : ‘Je ne le ferai pas, je ne peux pasʼ. D’autres disent : ‘j’ai honte’. Alors on ne prend pas en compte ces enfants-là. D’autres enfants, en revanche, utilisent le poncho avec des motifs textiles traditionnels (pallay), de plus, ces enfants ont un comportement de campesino [« paysan »]. On choisit les enfants qui ont un comportement de campesino. Cependant, il y a aussi d’autres enfants qui agissent comme des mistis, ils ne veulent rien faire. Ils ont un comportement comme des enfants de la ville. Ces enfants-là ne sont pas choisis. » (Victor Oblitas, Ccachin, 2004, traduction de l’auteur)

35Comme l’atteste ce témoignage, il doit y avoir un accord entre le souhait de l’enfant d’intégrer le corps d’autorités traditionnelles et le choix fait par les adultes ; les enfants ne sont jamais obligés d’accepter la charge. Le choix des enfants se fait tout au long de l’année par le biais de pourparlers, de discussions, de visites dans les différentes familles. Un critère essentiel de la sélection est lié au maintien des traditions de la vie communautaire : la pratique de la tradition musicale et vestimentaire, la célébration des rites et cérémonies, etc. Les enfants qui se comportent comme des citadins ne sont pas pris en compte. Dans ce contexte, le comportement des citadins est perçu comme caractérisé par l’individualisme et le manque de respect des traditions. Parmi les comportements essentiels qui distinguent les enfants de la communauté de ceux de la ville, on compte l’adoption des habits traditionnels (poncho, ojotas « sandales de pneu ») lors des cérémonies, la maitrise de la langue quechua, et la participation aux diverses activités liées à la vie de la communauté (fêtes religieuses, danses, faenas, linderaje, semences, récoltes, etc.).

36Une fois la sélection faite, toute la famille est engagée dans la charge politique. Commence la période de préparation de la prise effective de la charge le 1er janvier de l’année qui suit. En effet, la mère de l’enfant choisi doit tisser un poncho avec l’iconographie textile de la communauté (pallay), une écharpe et un petit sac. Lors de la cérémonie de prise de pouvoir, les bâtons de commandement sont donnés aux enfants dans un acte solennel de remise de la charge (cf. Figure 6 ci-dessous)19. Concernant les pututu, l’autorité principale (marsuy) fait les démarches nécessaires afin de les obtenir ; il peut les fournir lui-même, les emprunter ou faire une demande rituelle (hurk’a) à un membre de la communauté. Ils sont remis aux regidores de pututu dans un acte solennel où ils sont accompagnés de leurs parents. Une fois que l’instrument sonore leur est attribué, ils ont la responsabilité de leur soin et de leur entretien. Cependant, cet objet doit toujours rester chez l’autorité principale.

Figure 6 – Remise solennelle des vara aux regidores de pututu, intérieur de l’église de Ccachin

Source – Photo Walter Aparicio 2007

Les principales activités pendant la charge politico-cérémonielle

37Les enfants choisis ont des responsabilités importantes au sein du groupe des varayuq car, outre le fait qu’ils réalisent toutes les activités conjointement avec les adultes, ils doivent aider le marsuy dans ses tâches quotidiennes et prendre soin du maître quand celui-ci s’enivre lors d’une activité cérémonielle20. C’est ainsi que le regidor de pututu partage son temps entre sa famille propre et celle du marsuy qu’il intègre en tant que « fils adoptif » (sorte de parenté rituelle), où il effectue un « service » à la communauté tout entière, comme nous l’avons mentionné plus haut. Ces enfants sont très respectés et admirés par les membres de la communauté. La réalisation effective de ces activités pendant la période de la charge politique est garantie par le soutien de la famille élargie.

38Participant à tous les actes politiques et cérémoniels des autorités traditionnelles, la mission principale des jeunes adolescents reste néanmoins l’exécution de la trompe cérémonielle (pututu). L’existence de cet artefact de première importance, doté d’une forte charge symbolique, est attestée dans les Andes centrales depuis environ 3000 av. J.-C. Il a toujours été associé aux importants changements sociopolitiques (Paulsen 1974 ; Ferras 2018). En effet, les études archéologiques établissent un lien entre l’expansion des grands États pan-andins centralisés21 et la diffusion interrégionale des conques marines Spondylus et Strombus liées aux complexes cérémoniels de ces grands États. Les pututu continuent aujourd’hui à jouer un rôle essentiel lors des cérémonies liées au pèlerinage au sanctuaire du seigneur de Quyllur rit’i, le plus important de la région de Cuzco (Cometti, Fabiano & Terry 2020).

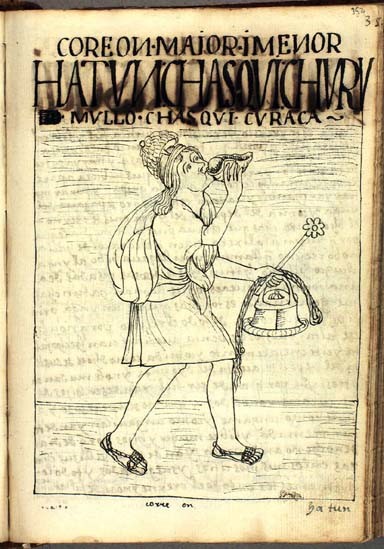

39Toutefois, l’usage fait par les regidores de pututu de nos jours, semble plutôt faire écho à l’emploi de cet instrument par les chaski, les messagers de la période incaïque illustrés par le chroniqueur indigène Guamán Poma de Ayala dans la section « le gouvernement des Incas » (cf. Figure 7 ci-dessous) :

Figure 7 – Churu mullu chaski, messager avec trompette de coquille

Source – Dessin de Guamán Poma de Ayala 1980[1615] : 350[352]

40En effet, le rôle principal du regidor de pututu consiste à annoncer et faire l’appel par le biais du son du pututu pour enjoindre la population à se rendre sur les lieux des activités civiques et des cérémonies religieuses. Il est, en quelque sorte, le « messager ». Cette activité est réalisée tard le soir ou très tôt à l’aube, ceci tout au long de l’année :

« Todo a lo largo del año hay las convocatorias a las reuniones por días festivos entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana donde se reúne todo el grupo: el varayuq, el barrio, los lluq’i y los regidores. Generalmente es en la madrugada sus reuniones. Se juntan en la casa del varayuq y allí hacen unos preparativos con los pututeos para dar anuncios a una festividad, sea de índole religioso o de otro tipo; por ejemplo, los linderajes, el tema de las aperturas de las cosechas, de los sembríos. Y también se sale en la noche en la práctica de las filas indias; sale el varayuq con todo su séquito hacia atrás y los pututus para poder, en lugares estratégicos, soplar el pututu de tal manera que la gente esté alerta y hay un niño que dice: ‘llaqta masikuna, kunan uyarichik kay banduta, paqarin p’unchawmi asamblea kanqa. Llapaykichik, warmi, qhari, asambleaman hamuychik’. Hay un niño que está allí haciendo el llamado en diferentes puntos. Claro que está todo el séquito, pero los comunicadores allí son los niños. Todo eso tiene un protocolo y tienen una forma de comunicar en ciertos puntos de la comunidad. »

41« Tout au long de l’année on fait des appels pour des réunions liées aux activités cérémonielles entre 3 et 6 heures du matin, où tout le groupe se réunit : les varayuq, les barrios, les lluq’i [et les paña] et les regidores. Ces réunions ont généralement lieu très tôt le matin. Ils se rassemblent dans la maison du varayuq [principal] et là ils font les préparatifs avec les pututeos pour annoncer des activités d’ordre cérémoniel ou festif, qu’elles soient de nature religieuse ou autre. Par exemple, le rituel du linderaje, le début des récoltes ou des semences. On sort la nuit en file indienne ; le varayuq sort avec toute une délégation [dont les regidores de pututu], pour pouvoir, à des endroits stratégiques, jouer des pututu de telle sorte que les gens soient informés. C’est un gamin [regidor] qui dit : ‘Voisins, écoutez, demain il y aura une faena [travaux d’intérêt général]. Tout le monde, hommes et femmes, venez à l’assemblée générale’. Bien sûr que tout le corps d’autorités y participe, mais ce sont les enfants qui transmettent les informations. Tout cela suit un protocole, une façon de communiquer depuis des endroits spécifiques du village. » (William Torres, Ccachin, 2021, traduction de l’auteur)

42Les interventions musicales des enfants scandent ainsi les différentes étapes des cérémonies et des activités du groupe d’autorités traditionnelles.

43Les regidores de pututu doivent aussi assurer la garde des bâtons de commandement pendant que les autorités adultes prennent des décisions lors des délibérations à l’intérieur de la maison du marsuy. À chaque résolution prise par les varayuq adultes, les enfants marquent l’approbation en jouant du pututu (cf. Figure 8 ci-dessous).

Figure 8 – Regidores de pututu, Ccachin

Source – Photo Walter Aparicio, 2006

44Les activités des regidores de pututu, qui ont lieu tôt le matin et tard dans la nuit, s’articulent avec leurs activités scolaires. Lors des activités qui ont lieu alors que les enfants sont à l’école, leur père ou leur oncle les remplacent dans l’exécution des tâches qui leur sont attribuées. Ils peuvent aussi être remplacés par les albaceres comme nous l’avons signalé plus haut. Les regidores de pututu peuvent aussi se remplacer entre eux. Ce mécanisme de « remplacements » des agents et de leurs rôles, inhérent au système politique, reste à étudier dans la perspective de l’agentivité dialogique. En effet, les différentes responsabilités et tâches attribuées à un agent peuvent être effectuées par un autre agent de « remplacement ». Le terme quechua ranti (qui remplace) est utilisé pour exprimer cette substitution : « albacer regidorpa rantinta, putututa phukunan » (l’albacer doit jouer la trompette à la place du regidor). Ainsi, dans le cas plus spécifique qui nous occupe, c’est-à-dire celui de regidores de pututu, lorsque le regidor plus âgé (pañariq), qui a la responsabilité de conduire les autres (kamachi-), est absent, il est remplacé par celui qui le suit (lluq’iriq). Et, lorsque les deux regidores les plus âgés sont absents, ils sont remplacés par le plus petit des trois (chaki), qui se voit assumer les tâches de commandement. De façon générale, lorsque l’autorité principale (marsuy) doit s’absenter, les regidores de pututu doivent surveiller son bâton de commandement. Ce système de partage et de transfert de responsabilités est expliqué par le vara Victor Oblitas :

« De repente paña riqlla manan kanchu. Ichaqa lluq'i riq kaq, rantinta kallantaq, pay rurallantaq. De repente paña riqlla mana kaypi kanchu. Entonces lluq'i riq kaq asumen. O sea, mana chaypi kaqtin. Entonces lluq'i riqraq kaq chakita kamachillantaq. Chaki qhipan kaqta. Aknata ruranchik. Y digamos, iskaynin manan kanmanchu. Riki? Iskay regidor maytapas rin. Ichaqa chaki asumen, último kaq. Chay chaki kaq asumen. Chaykunata ruwan. Omapis kamachikunata ruran. Chaki kaq ruwallantaq kamachisqakunata. De repente varayuq. Riki?...varanta saqirun. Paykuna cuidananku chay maestrunpa varanta. ».

45« Si le plus âgé (paña riq) n’est pas là, alors c’est celui qui le suit (lluq’i riq) qui doit le remplacer. C’est lui qui doit assumer (les responsabilités). Il doit diriger le plus petit (chaki), étant donné que celui-ci est le dernier. C’est ainsi que nous faisons. Et si les deux les plus âgés sont absents, le plus petit doit assumer tout seul les directives. Lorsque le marsuy s’absente, les regidores doivent garder le bâton du commandement de l’autorité principale » (Victor Oblitas, traduction de l’auteur)

Conclusion

46Inscrite dans un projet plus vaste d’anthropologie politique en cours dans la communauté de Ccachin (Cuzco, Pérou), cette enquête s’intéresse à la participation des enfants et des adolescents (maqta) au système traditionnel des autorités politiques (varayuq) en tant que regidores de pututu, premier échelon de la charge politique. Avec l’école, cette charge politique contribue à la socialisation des jeunes adolescents dans le long processus de devenir runa (être humain-personne). Si l’école s’insère dans l’univers symbolique de la Nation, la charge politique s’inscrit dans les valeurs traditionnelles de la communauté qu’elle contribue à perpétuer.

47Le système de remplacement qui implique le partage de rôles et des responsabilités entre les différents membres du groupe d’autorités traditionnelles de façon générale et, à l’intérieur du groupe des maqta en particulier, traduit des modes de négociation, de socialisation, d’apprentissage co-construits entre les différents groupes d’âge mais aussi entre pairs22. L’agentivité, aussi bien des enfants que des adultes, doit ainsi être comprise dans le cadre d’une conception relationnelle de la personne et d’une conception de la société (ayllu) qui prend en compte les diverses entités du cosmos, humains et non-humains. C’est dans ce contexte que nous parlons d’agentivité dialogique. Celle-ci ne peut être comprise que dans le cadre des processus de négociations permanentes. En effet, l’agentivité de façon générale se déploie dans le cadre des négociations entre les différents groupes d’âge, mais aussi entre les agents humains et non-humains. Les transactions avec les entités autres concernent toutes les activités relatives à la vie de la communauté. Celles-ci se manifestent par le biais d’offrandes à la Terre-mère (Pachamama) et aux divinités des montagnes (apu), mais aussi par le culte des pierres génésiques (inqaychu) liées à la fertilité des animaux23.

48La participation des jeunes adolescents à la vie de la communauté et leur pouvoir d’agir ne peuvent pas se concevoir d’une façon isolée, une analyse détaillée qui prenne en compte les conceptions relatives à la personne mais aussi celles d’une certaine philosophie politique et vitale sont nécessaires24.

Bibliographie

Abercrombie T. 1998 Pathways of Memory and Power. Ethnography and History Among an Andean People. Madison : Madison University Press.

Adell N. & Charlier Zeineddine L. 2022 « Pierres vivantes : une anthropologie du vivant à hauteur de pierres », Anthropologie et Sociétés 46(3) : 197-217.

Aries P. 1975[1960] L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris : Le Seuil.

Bluemond-Langner M. & Korbin J.E. 2007 « Challenges and Opportunities in the Anthropology of Childhoods : An Introduction to Children, Childhoods, and Childhood Studies », American Anthropologist 109(2) : 241-246.

Celestino O. & Meyers A. 1981 « Las Cofradías en el Perú : región central ». Frankfurt : Editionen der Iberoamericana, (Reihe III. Monographien und Aufsàtze, 6).

Chassin J. 2008 « El rol de los alcaldes de indios en las insurrecciones andinas (Perú a inicios del siglo XIX) », Bulletin de l’Institut français d’études andines 37(1) : 227-242.

Collard C. & Leblic I. 2009 « Introduction. Enfances en péril » (numéro spécial), Anthropologie et sociétés 33(1) : 7-30.

Cometti G., Fabiano E., & Terry C. 2020 « Le pèlerinage des Q’eros (Cuzco, Pérou) au sanctuaire du Seigneur de Quyllurit’i. Une ethnographie itinérante de la connexion entre humains, lieux sacrés et divinités », América Crítica 4(1) : 35-52.

Convention of the right of the child 1989 [https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child]

Ferras M. 2018 « Les pututu de Chavín de Huántar », 124-Sorbonne. Carnet de l’Ecole Doctorale, Histoire de l’Art et Archéologie, consulté le 11 janvier 2023 : https://doi.org/10.58079/add1

Flores Ochoa J. 1974 « Enqa, Enqaychu illa y Khuya Rumi: aspectos mágico-religiosos entre pastores », Journal de la Société des Américanistes 63 : 245-262.

Garnier P. 2015 « L’‘agency’ des enfants. Projet scientifique et politique des ‘childhood studies’ », Éducation et sociétés 36 : 159-173.

Geffroy C. 2021 Boire avec les morts. L’ivresse rituelle et festive dans les Andes. Tours : Presses universitaires François-Rabelais.

Guamán Poma de Ayala F. 1980[1615] El primer nueva coronica y buen gobierno. Murra J.V., Adorno R. & Urioste J. (eds.). México : Siglo XXI.

Hintz D.J., & Hintz D.M. 2017 « The evidential category of mutual knowledge in Quechua », Lingua 186 187 : 88-109.

Houdart-Morizot M.-F. 1976 Tradition et pouvoir à Cuenca, communauté andine. Lima : Institut français d’études andines.

james a. & prout a. (eds.) 2015 [1990] Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary issues in the sociological study of childhood. London : Routledge.

Jenks S.C. 2004 « Constructing childhood sociologically » (93-111), In M.J. Kehily (ed.) An introduction to Childhood Studies. Berkshire : Open University Press.

Korbin J.E. 2003 « Children, Childhoods, and Violence », Annual Review of Anthropology 32 : 431-446.

La riva Gonzalez P. 2005 « Las representaciones del animu en los Andes del Sur peruano », Revista Andina 41 : 63-88.

La riva Gonzalez P. 2012 « Au plus près du corps : la construction sociale du corps-personne dans une communauté des Andes du sud du Pérou », Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Université Paris X Nanterre.

La riva Gonzalez P. 2013 « Watuchi. Enigmas y saberes infantiles en los Andes del sur del Perú », Bulletin de L’Institut français d’études andines 4(3) : 369-388.

La riva Gonzalez P. 2016 « ‘Susto’ » (792-800), In Ph. Zawieja (ed.) Dictionnaire de la fatigue. Genève : Éditions Droz.

Lancy D.F. 2012 « Unmasking children’s agency », AnthropoChildren 1(2). [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=1253]

Lavallé B. 2004[1993] L’Amérique espagnole de Colomb à Bolivar. Paris : Belin / Sup Histoire.

Magny C. 2007 « Boire à Churcampa (Pérou) : de la production des boissons au sens de l’ivresse », Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, Université Paris X Nanterre.

Mannheim B. & Van Vleet K. 1998 « The Dialogics of Southern Quechua Narrative », American Anthropologist 100(2) : 326- 346.

Mannheim B. 1986 « The Language of Reciprocity in Southern Peruvian Quechua », Anthropological Linguistics 28(3) : 267-273.

O’Phelan Godoy S. 1977 « El norte y los movimientos anti fiscales del siglo XVIII », Histórica 2(1) : 199-222.

O’Phelan Godoy S.1997 Kurakas sin sucesiones : del Cacique al Alcalde de Indios (Perú y Bolivia, 1750-1835). Cuzco : Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

Paulsen A.C. 1974 « The Thorny Oyster and the Voice of God : Spondylus and Strombus in Andean Prehistory », American Antiquity 39(4) : 597-607.

Pérez Galán B. 2004 Somos como Incas. Autoridades tradicionales en los andes peruanos. Madrid : Iberoamericana.

Perrin M. 2017 Le chamanisme. Paris : Presses Universitaires de France.

Prout A. 2005 The Future of Childhood. Towards the interdisciplinary study of children. London : Falmer Press.

Rasnake R. 1988 Domination and Cultural Resistance. Authority and Power Among an Andean People. Durham/London : Duke University Press.

Ricard-Lanaka X. 2007 « Adaptación al conflicto entre paradigmas interpretativos en el contexto del cambio cultural : negación, disfraz y discursos transicionales », Journal de la Société des américanistes 93(2) : 87-119.

Rizzini I., Fletes Corona R., Zamora M.H. & Menecez Neumann M. (eds.) 2006 Niños, adolescentes, pobreza, marginalidad y violencia en América Latina y el Caribe : ¿Relaciones indisociables? Rio de Janeiro : Ciespi.

Saignes T. (ed.) 1993 Borrachera y memoria : la experiencia de lo sagrado en los Andes. Lima : Institut français d’études andines.

Scheper-Hughes N. & Sargent C. (eds.) 1998 Small Wars. The Cultural Politics of Childhood. Berkeley : University of California Press.

Strathern M. 1988 The Gender of the Gift : Problems with Women and Problems with Society in Melanesia. Studies in Melanesian Anthropology. Berkeley/London : University of California Press.

Suremain (de) Ch.-É. 2007 « Au fil de la faja. Enrouler et dérouler la vie en Bolivie » (84-102), In D. Bonnet & L. Pourchez (eds.) Du soin au rite dans l'enfance. Paris : Éres.

Suremain (de) Ch.-É. 2010 « Quand ‘le cheveu fait l’homme’. La cérémonie de la première coupe de cheveux de l’enfant en Bolivie », Autrepart 55 : 125-139.

Taylor A.C. 1996 « The Soul’s Body and Its States. An Amazonian perspective on the nature of being human », The Journal of the Royal Anthropological Institute 2(2) : 201-215.

Todorov T. 1981 Mikhaïl Bakhtine et le principe dialogique suivi de Écrits du Cercle de Bakhtine. Paris : Éditions du Seuil.

Unicef UNC. 2005 La situation des enfants dans le monde 2005. L’enfance en péril. New York : United Nations.

Vandenbroeck M. & Bouverne-De Brie M. 2006 « Children’s Agency and Educational Norms : A Tensed Negociation », Childhood 13. [https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0907568206059977]

Notes

1 Voir notamment (Aries 1975[1960] ; James & A. Prout 1990 ; Jenks 2004).

2 Pour une analyse des usages du concept d’agency dans les Childhood Studies, cf. Garnier 2015. Sur le caractère ethnocentrique de la notion d’agency, lié à la conception de la personne en « Occident », cf. Lancy (2012) ou Vandenbroeck & Boyverne-De Bie (2006).

3 Pour une approche historique de l’enfant victime et en péril dans les sociétés occidentales, cf. Collard & Leblic 2009 ; Korbin 2003 ; UNICEF, UNC. 2005. Pour un échantillon de l’enfance en péril en Amérique latine, cf. Rizzini et al. 2006.

4 Du nom du bâton de commandement ou vara [espagnol] et de yuq [quechua], indice de possession.

5 Le terme quechua runa signifie personne, sans qu’on puisse faire une distinction entre nature biologique et sociale. Dans certains contextes le terme sert à désigner les personnes « indigènes » ou « comuneros » par opposition à ceux qui ne le sont pas.

6 Bluebond-Langner & Korbin (2007 : 242) signalent à juste titre que : « Children, like adults, do not escape structural constraints. Adult’s decisions and actions, be it about taking up arms or making decision about care and treatment or the like, also are affected by emotional, social and political pressure. » Pour une approche de l’agentivité à partir de la théorie de l’acteur-réseau, cf. Prout (2005).

7 Une certaine approche de l’enfant, qui sous-entend une conception occidentale individualiste de la personne détachée de son contexte relationnel, est dénoncée par les anthropologues depuis les années 1990. Elle reflèterait la projection de valeurs néolibérales occidentales opposées aux valeurs des sociétés plus « collectivistes » (Scheper-Huges & Sargent 1998 : 7).

8 Nous faisons ici référence à la conception bakhtinienne de la personne humaine, qui remet en question l’unité du sujet cartésien (Todorov 1981 : notamment chapitre 7).

9 Nous empruntons l’expression à Perrin (2017 : 6) : « L’expression ‘monde-autre’ évite celle d’‘au-delà’, qui évoque trop notre conception de l’après-mort, et celle de ‘monde surnaturel’, ici inadaptée puisque le monde-autre gère justement les phénomènes que nous qualifions de naturels. »

10 Sur les différents niveaux de dialogisme dans les Andes, cf. Mannheim & Van Vleet (1998).

11 Le terme annexe (Anexo), selon la loi générale des communautés paysannes, fait référence aux hameaux dispersés, situés dans le territoire de la communauté.

12 Dans la mythologie andine, le terme machu ou suq’a machu fait référence aux ancêtres des premiers âges qui vivaient avant l’apparition du soleil et continuent à vivre jusqu’à nos jours car du sang circule dans leurs os.

13 Les inqaychu sont des petites pierres d’environ 15 centimètres avec des formes qui ressemblent à des animaux (lamas, alpagas, moutons, vaches). Ces pierres, comme tout l’environnement, sont considérées comme étant vivantes (l’animu des animaux que ces pierres représentent est vivant à l’intérieur de la pierre). Il s’agirait des animaux « encantados » de la période inca dotés de pouvoirs fertilisants (Flores Ochoa 1974 ; Adell & Charlier 2022).

14 La maladie de l’effroi est répertoriée en tant que « syndrome culturel » dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association américaine de psychiatrie (DSMV).

15 Guamán Poma de Ayala, chroniqueur indigène du XVIème siècle, définit une classification des classes d’âges pour la période préhispanique fondée aussi sur les capacités de participation des personnes aux activités de la communauté (1980[1615]).

16 Selon Celestino O. et A. Meyers (1981), les confréries religieuses perpétuèrent jusqu’à un certain point l’ayllu préhispanique.

17 Les alcaldes de indios (varayuq) ont joué un rôle important dans les mouvements messianiques et les insurrections contre le pouvoir colonial aux XVIIIème et XIXème siècles (O’Phelan Godoy 1977 ; Abercrombie 1998 ; Chassin 2008).

18 Si les autorités politiques sont exclusivement des hommes, les femmes jouent un rôle essentiel dans le bon déroulement des cérémonies et des activités liées aux charges politiques que nous ne pouvons, faute de place, développer dans le cadre de cet article.

19 Les bâtons de commandement se distinguent les uns des autres au niveau des matériaux (types de bois) et des ornements selon la fonction du vara.

20 De façon générale dans les Andes, la consommation d’alcool lors des cérémonies a une fonction sociale et rituelle. Celle-ci permet d’entrer en contact avec les divinités (Saignes 1993 ; Magny 2007 ; Geffroy 2021).

21 Chavin de Huantar (1000 à 200 av. J.-C.), Huari (600 à 1100 apr. J.-C.) et Inca (1452 à 1532).

22 Dans certaines variantes dialectales de la langue quechua, les connaissances et savoirs individuels et ceux co-construits entre les agents sont marqués par des évidentiels spécifiques. Ce savoir partagé est décrit par Hint : « Mutual knowledge principally refers to knowledge which is jointly constructed through linguistic interaction and shared perceptual experience. » (Hint 2017). Si dans le système Quechua cuzquénien les marqueurs d’un savoir partagé n’ont pas été répertoriés, plusieurs termes indiquant des actions conjointes et de réciprocité rendent compte des actions partagées (Mannheim 1986).

23 Il s’agit des rites propitiatoires, uywa agustuy et uywa ch’uya, pendant le mois d’août et lors des carnavals.

24 Nous remercions le travail minutieux des éditeurs et des relecteurs qui nous ont permis d’apporter des améliorations considérables au texte.