- Accueil

- N° 13 (2025) / Issue 13 (2025)

- Regard ethnographique sur l’éveil artistique et culturel des tout-petits en Alsace : rituel, agentivité et spectatorialité

Visualisation(s): 120 (2 ULiège)

Téléchargement(s): 0 (0 ULiège)

Regard ethnographique sur l’éveil artistique et culturel des tout-petits en Alsace : rituel, agentivité et spectatorialité

Résumé

En France, certains « tout-petits » (âgés de 3 mois à 3 ans) sont accueillis par des professionnelles de la petite enfance à la journée dans des lieux situés en dehors de leur domicile familial. Parmi les nombreuses activités qui leur sont proposées, les ateliers d'éveil artistique et culturel (EAC) portés par des artistes leur permettent de découvrir différents langages et univers artistiques. Sur la base de récits ethnographiques accompagnés des dessins que j’ai réalisés à la suite de multiples cycles d’observation participante et de longs entretiens semi-directifs et non directifs dans des crèches en Alsace bossue, dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de COVID-19, cet article s’intéresse à la dimension rituelle des ateliers d’EAC. Il sera question de la place de l’EAC dans la formation des professionnelles, du rôle de ces dernières dans l’établissement du cadre rituel, de l’agentivité des tout-petits et des spectatorialités qu’ils peuvent expérimenter.

Abstract

In France, a number of ‘infants’ (aged between 3 months and 3 years) are cared for on a daily basis by early childhood professionals in places outside their family homes. Among the many activities offered, the artistic and cultural awakening workshops (EAC), led by musicians, illustrators, storytellers, dancers, etc., enable them to discover different languages and artistic universes. Based on ethnographic accounts and drawings I produced following multiple cycles of participant observation and lengthy semi-directive and non-directive interviews in crèches in Alsace-Bossue, in a health context marked by the COVID-19 pandemic, this article focuses on the ritual dimension of EAC workshops. It examines the place of EAC in the training of professionals, their role in establishing a ritual framework, the agentivity of infants and the spectatoriality they can experience.

Abstracto

En Francia, numerosos bebés (de 3 meses a 3 años) son atendidos cada día por profesionales de la primera infancia en lugares situados fuera de su domicilio familiar. Entre las numerosas actividades propuestas, los talleres de despertar artístico y Cultural (EAC), dirigidos por artistas, les permiten descubrir diferentes lenguajes y universos artísticos. Mediante etnografías acompañadas de dibujos que realicé en diferentes ciclos de observación participante y largas entrevistas semidirigidas y no dirigidas en guarderías de la Bossue de Alsacia, en un contexto sanitario marcado por la pandemia del COVID-19, este artículo se centra en la dimensión ritual de los talleres de EAC. Examina el lugar del EAC en la formación de los profesionales, su contribución al establecimiento de un cuadro ritual, la agentividad de los niños y la espectatorialidad que pueden experimentar.

Table des matières

Introduction

1Il est 8 h du matin. Mélanie Rougeux, musicienne intervenante, et moi-même rentrons masquées dans une crèche très colorée. Nous sommes accueillies par Marie, la directrice, qui nous invite à retirer nos chaussures et à nous désinfecter les mains. En ce mois d’octobre 2020, il est devenu exceptionnel de pouvoir rentrer dans un lieu d’accueil de la petite enfance, en tant qu’intervenantes extérieures, après un premier confinement strict pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à l’aube d’un deuxième confinement quelques semaines plus tard. Une fois entrées dans la crèche, nous nous équipons. Mélanie emporte avec elle divers instruments de musique (carillon, harpe celtique, sansula et bâton de pluie) et je me munis de mon appareil photo et d’un carnet. La directrice de la crèche nous conduit alors dans une première salle, où Mélanie commence son atelier d’éveil artistique et culturel (EAC) devant sept enfants et trois adultes.

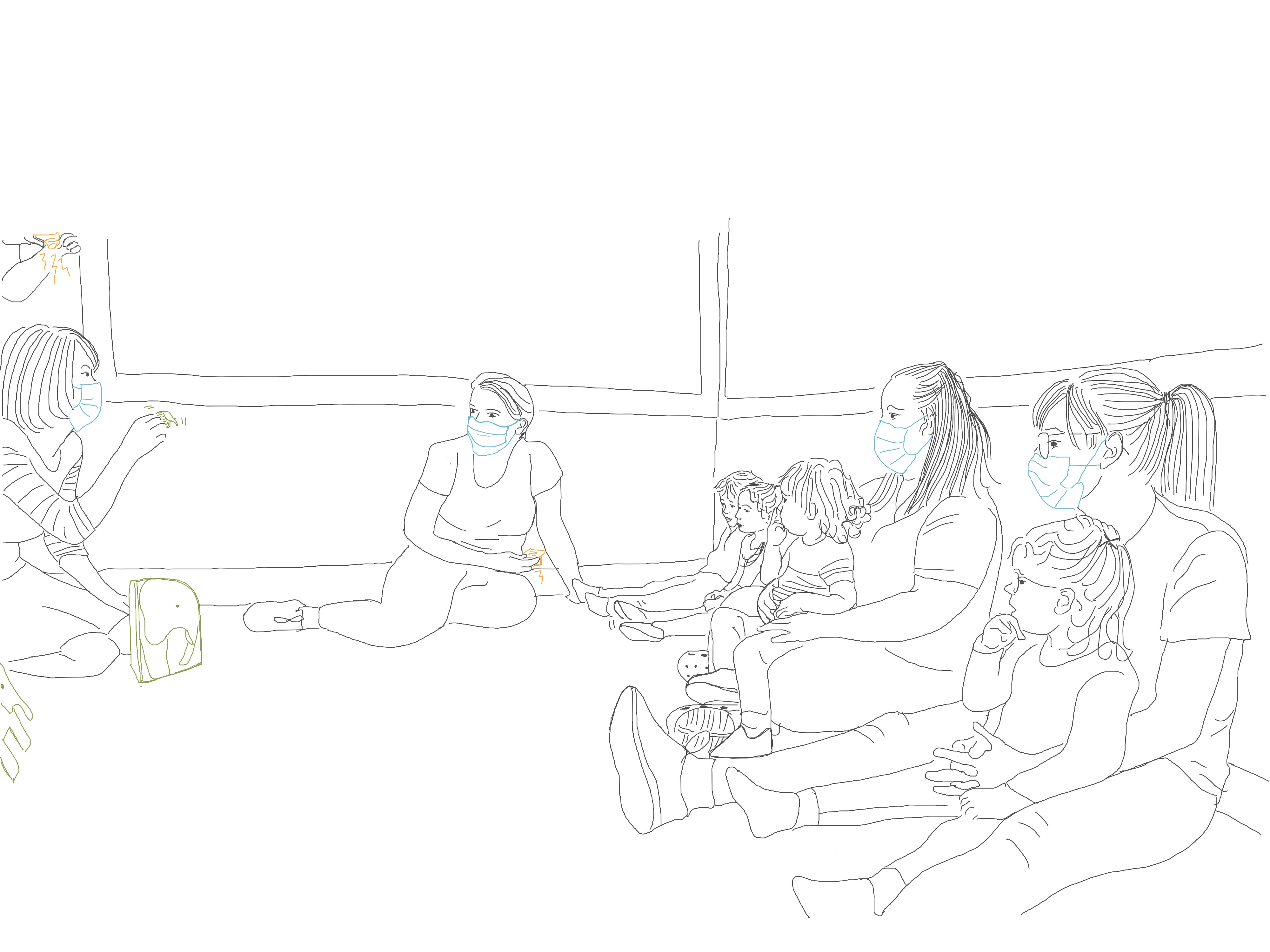

2En France, tous les matins de nombreux « tout-petits » (âgés de 3 mois à 3 ans) sont accueillis à la journée dans des lieux situés en dehors de leur domicile familial. Il s’agit le plus souvent de crèches, de jardins d’enfants, de haltes-garderies ou encore du domicile des assistantes maternelles1 (cf. Figure 1 ci-dessous). Dans ces différents lieux, les professionnelles2 qui accueillent et prennent soin des tout-petits et de leurs proches sont en très grande majorité des femmes (cf. Figure 2 ci-dessous). Elles sont auxiliaires de puériculture (AP), éducatrices de jeunes enfants, infirmières puéricultrices, auxiliaires de crèche, assistantes maternelles, auxiliaires parentales, etc. La plupart d’entre elles travaillent régulièrement avec des artistes qu’elles invitent lors d’ateliers d’éveil artistique et culturel (EAC) ponctuels pensés pour faire découvrir aux tout-petits différents langages et univers artistiques : musique, danse, conte, récit, etc.

3En 2020, dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de COVID-19, ma participation à un programme de recherche-action-création sur l’éveil artistique et culturel (EAC)3 des enfants âgés de 0 à 3 ans en Alsace Bossue4, m’a permis d’effectuer un travail de terrain aux côtés de quatre artistes spécialisées dans les ateliers d’EAC à destination des tout-petits : Marjorie Burger-Chassignet (chorégraphe et pédagogue du mouvement), Mélanie Rougeux (musicienne intervenante et artiste), Audrey Gentner (conteuse, artiste des arts de la parole) et Inkyeong Kim (illustratrice). Missionnées par la communauté de communes d’Alsace Bossue, la DRAC-Grand-Est et le département du Bas-Rhin, nous avons été accueillies dans des crèches multi-accueil5, des micro-crèches, chez des assistantes maternelles et dans des relais d’assistantes maternelles pour engager une réflexion collective sur les spécificités de l’EAC à destination des tout-petits6. Ce programme de recherche s’est déployé d’octobre 2020 à juin 2021. Nous avons ensuite poursuivi notre collaboration dans d’autres lieux d’accueil en Alsace et en Bretagne jusqu’en 2022 (cf. Figure 1 ci-dessous), tout en développant le Pom’Lab7.

Figure 1 – Marjorie Burger-Chassignet faisant « feux de tout bois » avec des enfants et leurs parents lors des semaines de la petite enfance à Brest

© Lisa Renard, Brest, mars 2022

4Sur la base de récits ethnographiques et des dessins (cf. Figure 2 ci-dessous) que j’ai réalisés à partir de ces terrains8, cet article vise à interroger la dimension rituelle des ateliers d’EAC pour tout-petits. Dans les termes de Laurence Garcion-Vautor, je cherche à montrer quelles sont « les conduites codifiées, ayant un support corporel, un caractère répétitif [et] une forte charge symbolique reposant sur l’adhésion a des valeurs transmises à travers des communications » (Garcion-Vautor 2003 : 146). Pour y parvenir, je porte une attention particulière à la formation des professionnelles, aux moyens qu’elles utilisent pour communiquer avec les enfants ainsi qu’à « l’agentivité » (Gell 2009) des tout-petits. Cette approche me permet non seulement d’envisager comment professionnelles et artistes établissent et font évoluer ce cadre rituel, mais aussi d’examiner quels types de « spectatorialités » (Ruby 2017) – c’est-à-dire les manières d’être engagé dans l’expérience d’une œuvre – sont valorisés, transmis, voire développés par les participants dans ce contexte spécifique. En toile de fond se pose la question de l’influence du cadre rituel sur les différents modes d’engagement des tout-petits au cours de ces ateliers.

L’éveil artistique et culturel des tout-petits dans la formation des professionnelles

5Depuis la fin des années 1980, en France, l’importance de l’éveil artistique et culturel (EAC) pour le développement du très jeune enfant est reconnue et défendue par un nombre croissant d’artistes, de professionnelles de la santé et de la culture, de parents de professionnelles de la petite enfance (Bouteloup 2010 ; Caillard 2005 ; Haussin et al. 2019 ; Hauwelle et al. 2020 ; Lauret 2009 ; Touati & Feinstein 2005 ; Zaouche Gaudron & Dupuy 2021). Dans les théories psychologiques et neuropsychologiques occidentales contemporaines, reprises dans les manuels et les cours de puéricultures qui traitent du développement de l’enfant, la période entre la naissance et l’âge de 3 ans est ainsi considérée comme la période la plus importante pour le développement cognitif et affectif de l’enfant (Dujourdy et al. 2018 ; Marinopoulos 2019).

Figure 2 – Mélanie Rougeux jouant de la sansula sous le regard des enfants dans une maison d’assistantes maternelles en Alsace Bossue, octobre 2020

© Lisa Renard, avril 2022

6Cette importance de l’EAC à destination des tout-petits est par ailleurs soulignée dans de multiples préconisations nationales issues du Code de la santé publique, ainsi que dans les référentiels de formation des professionnelles de la petite enfance (Dreyer 1997 ; Dujourdy et al. 2018) et plusieurs rapports aux Ministères des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et de la Culture (Giampino 2016 et 2017 ; Gratier et al. 2022 ; Marinopolous 2019 ; Ministère de la culture 2022). En 2019, Sophie Marinopoulos, psychologue spécialiste de l’enfance et de la famille, préconisait ainsi dans son rapport sur la santé culturelle intitulé Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle. Promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent (ECA-LEP), que :

« Les pouvoirs publics reconnaissent l’éveil culturel et artistique (ECA) de l’enfant de la naissance à 3 ans comme un axe de santé, et l’éveil culturel et artistique dans le lien enfant-parents (ECA-LEP) comme un axe de prévention et de soutien à la parentalité. Ainsi, la mission encourage à un décloisonnement des ministères afin d’instaurer la plus vaste communication possible et de sensibiliser l’ensemble de la société à la place de l’enfant et à ses besoins fondamentaux en matière d’ECA. » (Marinopoulos 2019 : 17)

7À titre d’exemple, dans les programmes de formation proposés à l’institut de formation en puériculture des hôpitaux universitaires de Strasbourg (IFP), où j’enseigne en tant qu’anthropologue depuis 2017 (Renard 2024), l’éveil artistique et culturel (EAC) occupe une place privilégiée depuis les années 1980 (Dreyer 1997 : 13). Dans le fascicule d’informations générales distribué en début d’année aux étudiantes9 afin de leur présenter le projet pédagogique10 structuré autour de 3 axes majeurs (la santé, l’éducation et la culture), l’importance de l’EAC dans le développement de l’enfant et sa prise en soin est soulignée de la manière suivante :

8« L’accès à la culture dès le plus jeune âge est reconnu comme vecteur de développement, de lutte contre les échecs scolaires et les exclusions au même titre que l’état de bonne santé ». Ainsi comme le souligne Jean-Marc Lauret : « Au-delà de la transmission d’un savoir, l’éducation artistique et culturelle vise à susciter chez les enfants et les jeunes un regard personnel sur le monde. Elle fait appel pour cela à leur sensibilité et rend nécessaire la mise en place de dispositifs où l’enfant et le jeune adoptent une posture active pour découvrir par eux-mêmes la pluralité des regards singuliers des artistes sur le monde, l’enjeu que constituent la confrontation des imaginaires des uns et des autres et leur questionnement critique. » (Lauret 2009). C’est pourquoi il nous semble important de soutenir l’imaginaire de l’enfant, sa créativité, de diversifier ses centres d’intérêt, etc. » (Projet pédagogique de la filière diplôme d’État d'auxiliaire de puériculture 2021 : 11.)

Figure 3 – Mélanie Rougeux et des enfants âgés d’un à trois ans jouant de la sansula (petit xylophone en bois) dans une maison d’assistantes maternelles en Alsace Bossue, octobre 2020

© Lisa Renard, avril 2022

9Tout au long de leur année de formation, les étudiantes puéricultrices et auxiliaires de puériculture prennent part à différents modules portant sur les activités d’éveil, de loisirs, d’éducation et d’accompagnement à la vie sociale de l’enfant. Dans ces modules, elles acquièrent les compétences nécessaires à l’identification des activités adaptées à l’enfant ou au groupe et à leur besoin afin de favoriser leur développement, leur autonomie et leur socialisation (cf. Figure 3 ci-dessus). Elles apprennent notamment à planifier, prioriser et organiser les activités, mais aussi à identifier et préparer les moyens nécessaires pour leur mise en place. Dans les écoles de puériculture, le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans, autrement dit la prise de contrôle progressive par l’enfant de son système musculaire et son éveil, fait ainsi l’objet d’un cours spécifique qui offre aux étudiantes les outils théoriques et pratiques qu’elles utiliseront plus tard pour accompagner l’enfant dans différentes activités, notamment artistiques et culturelles, et ce dès sa naissance.

10Elles ont également accès à une riche sélection de documents qui mettent en évidence les bienfaits de l’EAC dès la naissance de l’enfant, comme en témoigne par exemple le guide illustré A portée de main : « L’Éveil artistique et culturel accompagne les enfants dans la construction de leurs goûts, de leurs choix et de leur culture et s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans, dès leur naissance, mais aussi à l’ensemble de son écosystème familial. » (Burger-Chassignet et al. 2021 : 4).

11Par ailleurs, l’équipe pédagogique de l’IFP les encourage à se rendre à l’opéra, au théâtre, au musée, etc., afin qu’elles se familiarisent avec la diversité de l’offre artistique et culturelle de la région. Enfin, durant leurs stages pratiques, elles participent à des ateliers d’éveil artistique et culturel dans différentes structures d’accueil de la petite enfance (cf. Figure 4 ci-dessous). Une fois en poste, ces professionnelles peuvent ainsi être amenées à programmer différents ateliers d’EAC au sein des structures qui les emploient.

Figure 4 – Mélanie Rougeux chantant et jouant de la guitare dans une crèche familiale à Strasbourg, février 2022

© Lisa Renard, avril 2022

Le caractère rituel des ateliers d’EAC en crèche multi-accueil

12Dans l’Hexagone, les ateliers d’EAC sont généralement mensuels, voire épisodiques, plus rarement hebdomadaires. Les responsables des crèches prennent contact avec les artistes qu’elles souhaitent inviter des mois à l’avance en leur signalant les dates et les horaires à privilégier, ainsi que le déroulé habituel des ateliers qu’elles ont déjà organisés (cf. Figure 4 ci-dessus). Suivent des échanges répétés entre l’artiste et la responsable en vue de la programmation d’un ou de plusieurs ateliers sur l’année scolaire avant que les enfants et leurs parents ne soient informés de la venue de l’artiste.

13Tous les ateliers d’éveil artistique et culturel que j’ai observés respectent une organisation spatio-temporelle identique. Une intervenante extérieure ne commencera ainsi jamais son atelier après 11h30, puisqu’il s’agit de l’heure consacrée au déjeuner des enfants. Il est par ailleurs très rare que de tels ateliers soient proposés l’après-midi. La plupart des enfants siestent selon des horaires trop décalés pour permettre leur rassemblement simultané après le déjeuner. Le matin constitue donc le moment privilégié pour des ateliers d’éveil artistique et culturel qui dépassent rarement 40 minutes par groupes, soit deux heures, maximum, de présence dans les locaux pour l’artiste. Enfin des espaces dédiés aux ateliers sont clairement délimités par les professionnelles qui déplacent tables et chaises, positionnent des tapis ou des oreillers le long des murs et progressivement façonnent une scène éphémère pour accueillir les artistes, comme ici en Alsace bossue dans la crèche multi-accueil où Inkyeong (Inky) Kim, illustratrice sud-coréenne, et moi-même nous nous rendons.

14En cette matinée de février 2021, la crèche que nous découvrons résonne déjà de la présence d’une quinzaine d’enfants, âgés de quelques mois à 3 ans et des sept professionnelles qui les accompagnent. Inky apporte deux livres d’images avec un éléphant sur la couverture, le premier livre correspond à la version éditée de son livre Maman, c’est toi ?, tandis que le second mesure près d’un mètre de hauteur et reproduit les différentes pages de Maman, c’est toi ? en très grand format. Les enfants qui étaient jusque-là concentrés sur les comptines du matin, que les professionnelles chantent quotidiennement, s’immobilisent et se taisent.

15Ils regardent Inky et le grand livre. Certains se mettent sur la pointe des pieds pour mieux voir ce qu’elle prépare au-delà de la barrière éphémère que les professionnelles ont rapidement dressée à l’aide de larges banquettes en mousse pour tenir à distance les plus curieux. Une professionnelle tente d’attirer l’attention des enfants – pendant qu’Inky échange une dernière fois avec la directrice adjointe sur les modalités pratiques de l’atelier – « Est-ce que vous voulez encore chanter ? ». De faibles « oui » se font entendre et la comptine reprend de plus belle : « Dans la famille éléphant, il y a papa éléphant, il est très gros, et quand il marche il fait plein de poussière, poum papoum papoum pader, poum papoum pader. »

16Quelques minutes plus tard, la directrice adjointe annonce aux enfants : « Alors vous restez assis et on va vous appeler. Lucas tu te mets assis ». Elle se déplace ensuite parmi les enfants pour constituer deux groupes de 5 à 6 enfants : « Mathis, tu peux y aller. Lucas recule toi pour laisser passer les copains. Eliott et Éva venez ! Nathan, tu t’installes là [en pointant du doigt] à côté du lit ». Dans ce petit groupe, les enfants âgés de moins de 18 mois ne sont pas inclus par les professionnelles. Pourtant trois bébés sont présents ce matin. Inky me confie « c’est bien ils sont assez grands ! ». Elle semble avoir l’habitude de travailler avec les enfants marcheurs11. Au loin, dans leurs transats, les bébés écoutent et regardent avec grande attention ce qu’elle prépare et je pense à toutes ces préconisations nationales qui encouragent l’EAC dès la naissance. Aujourd’hui, les nourrissons semblent être les grands oubliés.

17Les marcheurs sélectionnés pour constituer le premier groupe sont placés contre le mur en face d’Inky par les professionnelles qui s’assoient au sol à leurs côtés :

« Eliott, là s’il te plaît ! Ça va s’ouvrir. Éva serre toi à côté de Nathan. Mathis assis toi ici. ».

« Oh un éléphant », dit Mathis, âgé de trois ans.

Figure 5 – Inkyeong Kim et son livre « Maman, c’est toi ? » devant les enfants et les professionnelles dans une crèche multi-accueil d’Alsace Bossue, février 2021

© Lisa Renard, février 2021

18Sur le dessin que j’ai réalisé à partir de mes photographies de terrain (cf. Figure 5 ci-dessus), on peut voir l’illustratrice à gauche assise à genoux à côté de son livre, en face du public. Elle s’apprête à commencer son histoire, en utilisant un petit éléphant en carton pour parcourir le livre :

« Est-ce que vous voulez écouter l’histoire ? »

19Mathis, qui est assis sous la fenêtre à l’arrière-plan du dessin, est le seul à répondre « oui » tandis que les autres enfants ne font plus un bruit et ouvrent de grands yeux. Éva, Nathan, Eliott, Lucas et Lola ont le regard tourné vers Inky qui vient de débuter son histoire :

« Le bébé éléphant a perdu sa maman. Il va chercher sa maman partout, il rentre dans le livre. Maman c’est toi ? » ; « Est-ce que c’est sa maman ? » demande Inky aux enfants.

20Mathis et Éva répondent « non ». Éva est assise au sol à côté de Mathis. Les jambes étendues, elle commence à bouger doucement ses pieds. Les autres les regardent, interrogateurs et silencieux, les mains dans la bouche. Puis, au fil de l’histoire, ils sont de plus en plus nombreux à se prêter au jeu. Elles et ils cherchent la maman éléphant dans le livre d’Inky et essayent de deviner les noms des animaux représentés : un rhinocéros, un guépard, une girafe, ou un zèbre. Leurs tentatives sont plus ou moins réussies et souvent l’envie de dire le plus vite possible le nom d’un animal qui ressemble de près ou de loin à celui qu’Inky pointe du doigt prend le dessus. L’illustratrice accueille les réponses, en approuve certaines et en corrige d’autres. Elle poursuit son histoire en tournant les pages du grand livre jusqu’à ce que le bébé éléphant retrouve sa maman à la dernière page (cf. Figure 5 ci-dessus).

21Les professionnelles parlent peu pendant cet atelier d’EAC. Certaines enveloppent les enfants dans leurs bras, d’autres s’assoient à leurs côtés, tandis que la directrice prend quelques photographies pour immortaliser le moment et partager les clichés avec les parents (cf. Figure 5 ci-dessus). Toutes écoutent l’histoire en observant avec grande attention à la fois l’illustratrice et les enfants. Elles encouragent les enfants à répondre aux questions d’Inky tout en rappelant les règles de la crèche – « On ne court pas ! On ne pousse pas ! » –, en particulier lorsque l’illustratrice invite les enfants à se lever pour rentrer dans le grand livre. À l’issue de l’atelier, l’une des professionnelles me fait remarquer : « Là il y a une petite entaille pour qu’on puisse courir alors qu’habituellement on n’a pas le droit. Alors ils doivent se dire oh là ? on en profite. »

22Dans cette crèche, ainsi que dans l’ensemble des établissements d’accueil de la petite enfance où s’est déroulée ma recherche, les interactions observées lors des ateliers d’EAC reflètent les dynamiques relationnelles propres aux structures d’accueil collectif, où les enfants sont en contact permanent avec des adultes référents (Caillard 2005 ; Filiod 2016 ; Lignier 2017). Parmi ces interactions, il convient de distinguer celles qui se manifestent entre les adultes et les enfants, entre les adultes, ainsi qu’entre les enfants.

23Les échanges entre les enfants se traduisent par des jeux de regards, d’imitation, le toucher, les déplacements, les rires et des expressions vocales, telles que les cris ou les mots prononcés. Les interactions entre les professionnelles et les artistes, mais aussi entre les professionnelles elles-mêmes, sont généralement empreintes de silence et de distance. Elles se caractérisent principalement par des regards complices, rieurs ou inquiets, des sourires et des phrases brèves servant à transmettre des informations ponctuelles ou à constater une situation. À ces échanges s’ajoutent ceux entre les artistes et les enfants, qui consistent en des invitations répétées à s’engager dans l’expérience de l’atelier. Selon les ateliers proposés, ces invitations peuvent combiner l’écoute, le mouvement ou encore la réponse à des questions, comme dans le cas de l’atelier proposé par Inky. Enfin, les interactions directes entre les professionnelles et les enfants, qu’elles soient verbales ou non verbales, sont largement dominées par des prescriptions comportementales – s’asseoir, écouter avec attention, regarder, se taire, etc. – ainsi que des interdictions – ne pas toucher, ne pas parler, ne pas pousser, ne pas bloquer la vue, etc. Ces règles, observées de manière constance dans les ateliers d’EAC, forment un cadre normatif récurrent qui favorise l’intériorisation et la reproduction d’un ensemble de conduites codifiées que les enfants sont encouragés à adopter.

24De telles prescriptions se retrouvent par ailleurs dans d’autres rituels séculiers structurant leur quotidien. Parmi ceux qui façonnent le monde de l’accueil collectif des tout-petits, à ces ateliers peuvent ainsi s’ajouter l’accueil du matin, les repas, ou encore le départ en fin de journée (Cadart 2013 ; Garcion-Vautor 2003 ; Moisset 2019 ; Mozère & Jonas 2011). Chacun de ces moments constitue un rituel (Garcion-Vautor 2003 ; Goffmann 1967, 1973, Maisonneuve 1999), marqué par sa répétition et sa capacité à structurer les interactions sociales entre les différents membres, comme l’a monté Laurence Garcion-Vautor en école maternelle :

« Dans la posture exigée des élèves pendant les regroupements, on trouve cette volonté d’effacer, d’oublier son corps, de le soumettre, de le contraindre à rester assis pour privilégier le seul regard, la mobilité des yeux et de l’attention. […] En d’autres termes, il nous semble effectivement, que les pratiques observées dans les classes, au moment du regroupement du matin, relèvent du rituel, entendu comme un ensemble de conduites codifiées, ayant un support corporel, un caractère répétitif, une forte charge symbolique reposant sur l’adhésion à des valeurs transmises à travers des communications, dont l’efficacité ne s’épuise pas dans l’instrumentalité technique du lien cause-effet et qui suppose séquences d’actions et hiérarchie des rôles [Rivière, 1995]. » (Garcion-Vautor 2003 : 143, 146)

25En école maternelle, comme dans les ateliers d’EAC, le respect d’un protocole et d’un cadre normé, conçus pour faciliter la rencontre entre les artistes et le monde de la petite enfance, confère à ces moments un caractère de rituels collectifs où selon Jean Maisonneuve « l’articulation et l’exécution d’actes et de paroles spécifiques fixent le cadre d’une situation donnée » (Maisonneuve 1999 : 6-9). Dans les ateliers d’EAC destinés aux tout-petits, ce sont principalement les professionnelles de la petite enfance qui définissent le cadre de la rencontre entre l’artiste et les enfants en faisant usage de prescriptions et d’injonctions.

D’une prescription à l’autre : « Assis toi ici ! Regarde ! Chut ! »

26Lors de ces ateliers, les adultes, qu’il s’agisse des professionnelles ou des artistes, jouent un rôle central dans l’établissement du cadre rituel. Ce sont notamment vers eux que la plupart des enfants se tournent pour déterminer quelle place occuper, quel rôle endosser et comment réagir face à l’événement. Au-delà de l’aménagement d’une scène éphémère dans l’une des salles de la crèche, suivi du placement des enfants et des professionnelles, généralement contre un mur, face à l’artiste « comme au spectacle », l’attente en silence, dans le calme, les échanges de regards ainsi que l’imitation des postures des uns et des autres contribuent à fixer ce cadre rituel. J’ai ainsi constaté que tous les enfants suivent une même séquence d’action au début des ateliers. Ils s’assoient en silence, du moins quelques minutes, durant lesquelles ils observent avec une attention soutenue l’attitude des professionnelles, de l’artiste et des autres enfants. Les tout-petits imitent parfois les adultes jusque dans les positions de leurs pieds et de leurs mains, mais aussi dans l’orientation de leur regard, vérifiant régulièrement s’ils regardent bien dans la même direction. Cette importance du lien entre adultes et tout-petits, particulièrement à travers l’observation, est constamment soulignée tant dans la formation des professionnelles que dans la littérature spécialisée. Ainsi, selon la psychologue Miriam Rasse :

27« L’observation est donc une attitude indispensable pour aller à la rencontre d’un bébé, pour écouter ce qu’il a à dire, pour qu’il se perçoive écouté… et pris en compte : si ses expressions modifient, influencent le comportement, l’attitude de l’adulte qui le soigne, le bébé se perçoit compétent. » (Rasse 2014 : 53)

28Outre l’observation réciproque, l’intervention des professionnelles au cours des ateliers d’EAC repose sur l’énonciation répétée de prescriptions, parfois transformées en injonctions, visant à encourager certaines conduites : rester assis, ne pas bouger, écouter en silence, ou regarder en direction de l’artiste. Ces prescriptions sont fréquemment accompagnées de gestes. Les professionnelles pointent du doigt l’artiste, interrompent les enfants dans certains mouvements, tels que la course ou la bousculade, en les prenant par la main ou le bras. Elles s’assoient également systématiquement à leur côté, comme ici lors de l’atelier d’EAC qu’Inky présente une semaine plus tard, dans une autre crèche multi-accueil en Alsace bossue (cf. Figure 6 ci-dessous).

Figure 6 – Inkyeong Kim au milieu des enfants dans une crèche multi-accueil d’Alsace Bossue, février 2021

© Lisa Renard, mars 2021

29Sur le dessin (cf. Figure 6 ci-dessus), Inky est assise au sol, les jambes croisées sur le côté. Elle tient en hauteur la version éditée de son livre Maman, c’est toi ? Devant elle, Louise et Gabriel se sont rapprochés pour scruter le livre et tenter de le toucher, forçant Inky à monter toujours plus haut l’ouvrage pour que les autres enfants puissent fixer leur regard sur les images. Debout, Louise et Gabriel cachent en effet la vue aux autres enfants et aux professionnelles assises contre le mur. L’une se décale vers la gauche pour mieux voir, tandis que l’autre se redresse, incitant les enfants près d’elle ou sur ses genoux à l’imiter. Lucie, quant à elle, n’est pas assise contre le mur. Placée au bord du tapis, elle n’entrevoit plus le livre et se retourne, l’air interrogateur, vers l’une des professionnelles. Au premier plan, Théo cesse, lui aussi, de regarder l’illustratrice pour orienter son regard vers l’adulte la plus proche de lui. Les deux professionnelles demandent alors à Louise et Gabriel de reprendre leur place : « Laissez les autres voir ! Asseyez-vous ! », en désignant de la main le tapis de sol.

30Ici, comme dans d’autres lieux d’accueil de la petite enfance, au moment des ateliers d’EAC, les professionnelles favorisent un comportement spécifique où « la volonté d’effacer, d’oublier son corps » (Garcion-Vautor 2003 : 143) est souvent privilégiée. Néanmoins, puisqu’il s’agit d’un atelier d’éveil artistique et culturel visant non seulement à favoriser la rencontre avec l’artiste et son univers, mais aussi à développer l’imaginaire et la créativité des enfants, les interdits habituels sont souvent assouplis ou adaptés au fil de l’atelier. Cette transformation progressive du cadre rituel, fréquemment initiée par les artistes, permet aux enfants de faire l’expérience d’une liberté d’expression corporelle accrue et d’explorer de manière renouvelée et élargie leur environnement.

31À l’instar d’Alice, qui, au milieu de l’atelier d’Inky, s’est déplacée pour s’asseoir au sol à la droite de l’illustratrice afin d’admirer ses chaussures, tout en essayant de reproduire sa posture, jambes croisées sur le côté. Ou encore Lucas, que l’on aperçoit au dernier plan du dessin et qui, après quelques minutes, a choisi de tourner le dos à l’illustratrice, pour se consacrer à un autre jeu : faire rouler une petite voiture sur les accoudoirs d’une chaise (cf. Figure 6 ci-dessus).

32Sur le terrain, un éventail d’attitudes peut ainsi être successivement adopté par les participants au cours d’un même atelier : la concentration, le silence, l’immobilité, la somnolence, mais aussi, le besoin d’être actif. Se déplaçant de manière variée, tantôt en rampant, tantôt en marchant ou en courant, certains tout-petits choisissent alors d’aller vers l’artiste ou de s’en éloigner, contournant les prescriptions des professionnelles pour quelques minutes avant d’être encouragés à reprendre leur place initiale. Certains parlent, la plupart sont silencieux. D’autres ou les mêmes vont au-delà de l’observation en explorant physiquement l’espace : ils touchent, bousculent, goûtent, ou s’écartent du groupe pour jouer à d’autres jeux, tourner les pages d’un livre, etc. (cf. Figures 5 et 6 ci-dessus et 7 ci-dessous).

33Lorsqu’ils se rassoient après s’être levés, par exemple pour pointer du doigt avec enthousiasme un animal dans le livre, ou que les professionnelles leur demandent de reprendre leur place, les enfants doivent réajuster leur position et renégocier leur place, en se décalant, en avançant ou en reculant. L’immobilité tant recherchée par les professionnelles reste ainsi, au mieux, temporaire.

34En résumé, dans les ateliers d’EAC, les tout-petits sont actifs, non seulement en se conformant à un cadre rituel qui peut évoluer au fil de l’atelier, mais ils agissent aussi de manière variée tout au long de la séance. De spectateurs silencieux, installés contre un mur, ils peuvent ainsi devenir des acteurs à part entière de la proposition artistique. Dans tous les cas, ils font preuve « d’agentivité » (Gell 2009).

Figure 7 – Inkyeong Kim lisant la version éditée de « Maman, c’est toi ? » aux enfants et aux professionnelles qui les accompagnent dans un relai d’assistantes maternelles en Alsace Bossue, février 2021

© Lisa Renard, février 2021

Pour contrôler l’agentivité des tout-petits

35Dans L’art et ses agents, Alfred Gell propose de s’intéresser aux relations qui peuvent exister entre les « œuvres d’art » qu’il qualifie « d’indices » et différents « destinataires ». Il tente ainsi de déterminer l’agentivité, non seulement des destinataires, mais aussi des indices et des « artistes (ou autres producteurs) » à l'origine des indices (Gell 2009 : 33-62). Les ateliers d’éveil artistique et culturel, autrement dit les « œuvres d’art » au sens de Gell, correspondent le plus souvent à des propositions artistiques chantées, dansées, ou contées d’une durée de vingt minutes à une heure, généralement reproduits deux à trois fois dans une matinée puisque les enfants sont divisés en groupes. Les « artistes » qui en sont à l’origine sont des musiciennes, des illustratrices, des conteuses, ou des danseuses qui œuvrent à destination de multiples destinataires : les enfants et parfois leurs proches ainsi que les professionnelles de la petite enfance.

36Dans la typologie des destinataires proposée par Alfred Gell, de « patients » posés contre un mur sans bouger, la plupart des enfants qui participent aux ateliers se muent donc peu à peu en « agents secondaires » sans lesquels l’atelier ne saurait exister. À l’invitation des intervenantes, elles et ils répondent, dansent, pointent du doigt, interagissent avec la proposition de l’artiste (cf. Figure 6 ci-dessus). D’autres vont jusqu’à être reconnus comme des « agents primaires », des acteurs et des actrices, par les professionnelles de la petite enfance et les artistes invitées. Ainsi en est-il d’Alix que nous rencontrons en octobre 2020 avec Mélanie Rougeux, musicienne, dans une crèche multi-accueil.

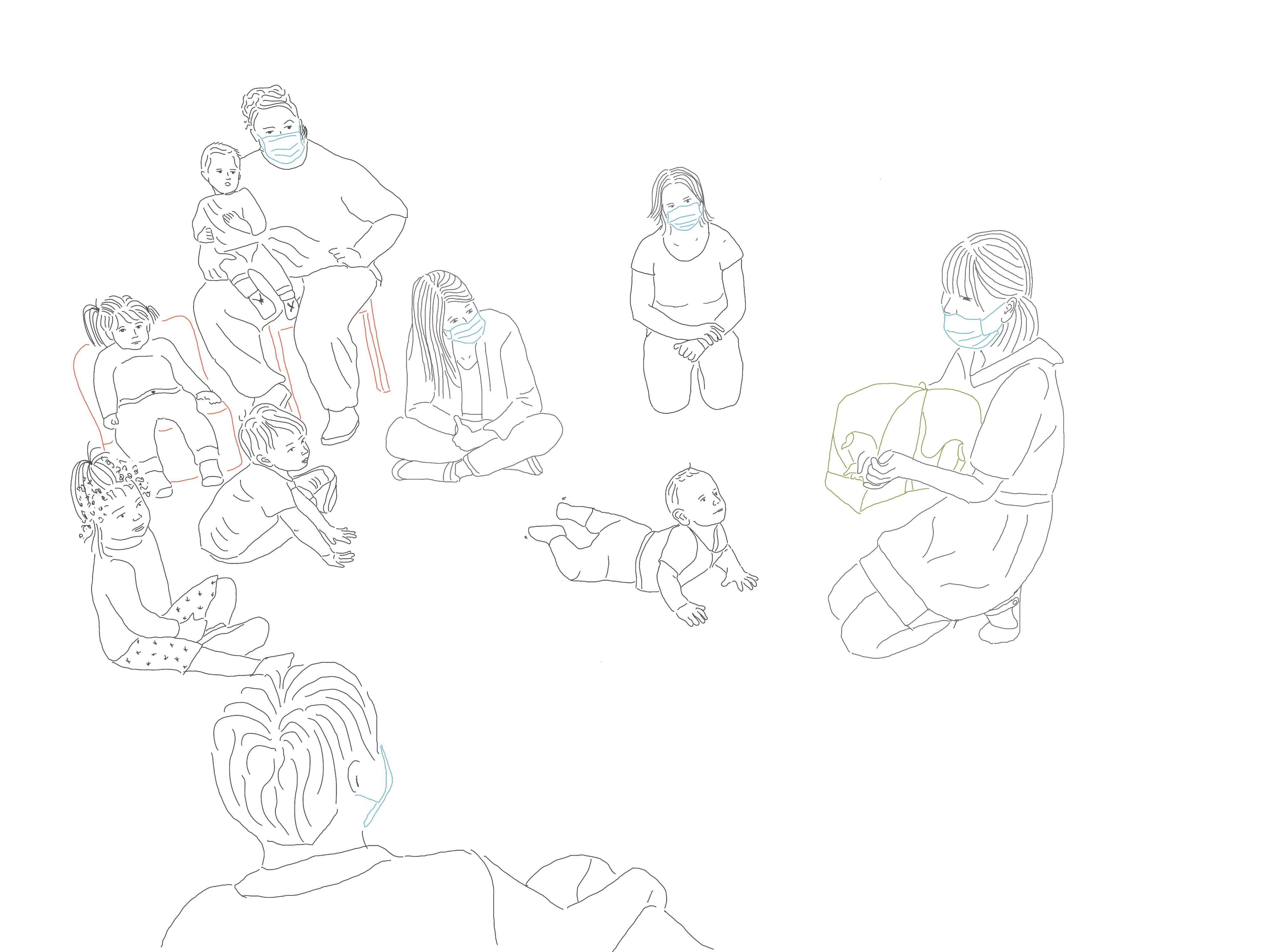

37Lorsque Mélanie et moi passons la porte d’entrée de la salle de motricité12, les enfants cessent quelques instants de bouger pour nous regarder sans mot dire, sans émettre de sons. Deux professionnelles nous accueillent par des bonjours enjoués. Mélanie les salue et leur dit : « On s’occupe des enfants ! Allongez-vous ! » Les professionnelles rient et l’une répond : « Oh ça va être très rapide. Je vous le dis ! » Nous prenons nos places. Moi contre un mur, en retrait, Mélanie, elle, au milieu de la pièce élève déjà doucement son carillon koshi, le faisant tinter délicatement. Les professionnelles se figent dans la position qui était la leur au moment de notre arrivée. Elles sont assises à genoux, à même le sol ou sur des tapis. Elles regardent en direction de Mélanie en silence. Plus personne ne parle, pas un bruit. Les professionnelles qui discutaient dans une autre pièce semblent s’être tues. Les allées et venues se réduisent et la crèche devient étonnamment silencieuse. L’attention de toutes et de tous paraît un temps suspendu aux mouvements de Mélanie.

Figure 8 – Mélanie Rougeux faisant tinter son carillon Koshi au milieu des enfants et des professionnelles dans une salle de motricité d’une crèche multi-accueil en Alsace Bossue, octobre 2020

© Lisa Renard, avril 2022

38Sur le dessin (cf. Figure 8 ci-dessus), Mélanie apparaît au milieu des enfants. Enveloppée du son de ses instruments et de sa voix, elle se positionne avec précaution. Sans paroles, mais à force de mouvements, de regards et de sons, elle invite les tout-petits à entrer en attention, en écoute et en mouvement. Elle initie la relation, elle va vers eux. Certains enfants s’approchent de Mélanie tout en restant sur leurs trotteurs ou leurs tricycles. D’autres viennent vers elle en marchant ou en rampant, tandis que deux enfants se faufilent jusqu’à moi, dont Camille que l’on voit au premier plan. Parallèlement, Marco, Emma et Hector restent à distance. Sur son cheval à bascule, Hector scrute Mélanie et se tord le cou pour la suivre du regard tout en continuant de se balancer au ralenti. Emma, après avoir brièvement observé Mélanie, repart jouer sur le château toboggan, tout en surveillant régulièrement les allées et venues autour de la musicienne. Marco, lui, semble peiné. La séparation d’avec sa maman et son arrivée à la crèche ce matin le rendent difficilement consolable. On peut l’apercevoir à l’arrière-plan, naviguant entre sanglots, sommeil et éveil, tout en gardant ses distances et en serrant fort deux peluches à la fois. Peu à peu, les enfants se remettent en mouvement et commencent à tourner lentement autour de Mélanie. Au centre, Emma, Alix, Iris et Théo cherchent son regard et l’origine du son si cristallin qu’elle produit, tout en observant de temps à autre le balancement du carillon.

39À première vue, les professionnelles semblent garder leurs distances. Elles observent avec grande attention, et dans cette crèche, elles contraignent très peu les enfants à s’asseoir ou à se taire pour regarder le spectacle. Cependant, sans le faire ostensiblement, elles incitent les enfants à orienter leur regard vers Mélanie par des « regarde ! » chuchotés. Elles les invitent à porter toute leur attention sur la musicienne et leur prescrivent les comportements à adopter : ne pas toucher, regarder et faire peu de bruit. Comme si, pour que la rencontre puisse advenir, il était nécessaire que les enfants accordent une attention totale, imitant la posture adoptée par les professionnelles elles-mêmes, bien qu’il existe d’autres façons d’agir et de réagir face à une proposition artistique.

40C’est le cas d’Alix, qui, peu après, s’approche de la musicienne. Il touche d’abord sa main, puis sa jambe, ce qui pousse Mélanie à lever son carillon plus haut pour éviter qu’il ne puisse l’atteindre. La majorité des enfants restent à distance, et rares sont celles et ceux qui tentent de toucher la musicienne, à l’exception notable d’Alix, que rien ne semble pouvoir arrêter. Mélanie se contorsionne pour éviter les contacts directs, avec plus ou moins de succès. Finalement, une professionnelle se rapproche du garçon et lui dit doucement : « Alix, on ne touche pas ! ».

41Elle procède ensuite au nettoyage des mains du tout-petit. La pandémie de COVID-19 est à l’époque omniprésente, rappelant à tous la crainte de la contamination. Les professionnelles nous diront quelques instants plus tard :

« On se retient beaucoup [de toucher les enfants] en ce moment avec ce COVID. […] »

« La dernière fois Camille avait de la fièvre et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite.

Parce que quand je les sors du lit j'ai cette habitude de les prendre contre ma joue et avec le masque, tu sens rien. Et hier je sais pas pourquoi j'ai eu une sensation de bien-être avec Emma (N). Je ne savais pas pourquoi et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre mon masque. » « Les petits viennent vers vous et ils ont besoin du contact. » « Les bébés ici sont nés pendant le confinement. Ils n’ont connu que ça [un monde avec des masques]. »

42La musique de Mélanie se déploie en effet dans un univers étonnement feutré. Les voix des adultes étouffées par les masques sont difficilement audibles, et toute l’attention se concentre sur le regard et l’ouïe. À y écouter de plus près, on entend régulièrement des « regarde », « chut », « on ne touche pas » chuchotés par des professionnelles presque immobiles. Lorsqu’elles doivent se déplacer, elles le font à pas de loup, et je vois plusieurs d’entre elles désigner Mélanie du doigt pour attirer l’attention des enfants qui s’éloignent. Progressivement, un arc de cercle, composé des professionnelles et des enfants, se forme autour de Mélanie.

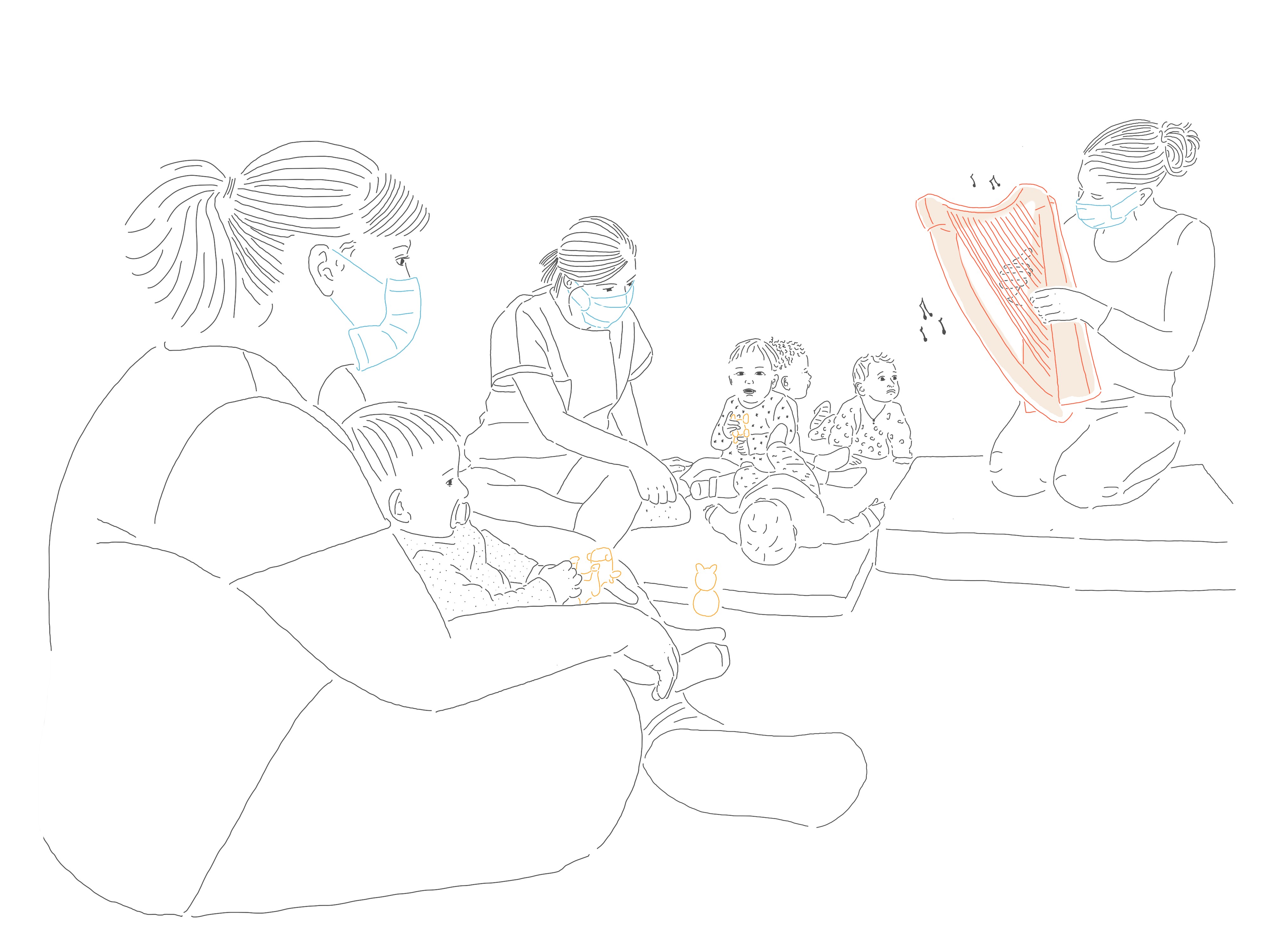

43Quelques minutes plus tard, lorsque nous nous rendons dans la salle des « pommes » réservée aux enfants âgés de 6 semaines à 1 an, cette disposition en arc de cercle autour de Mélanie se reproduit avec sept nourrissons et deux professionnelles. Sur le dessin qui illustre ce moment (cf. Figure 9 ci-dessous), Charles se distingue au centre, regardant dans ma direction. Il danse assis, balançant vigoureusement le haut de son corps. À l'arrière-plan, Émilie s’est élevée sur ses avant-bras et tend le cou pour mieux observer la musicienne, tandis que Jules, au premier plan, s'endort déjà dans les bras d'une professionnelle. Léo, quant à lui, semble écouter avec attention la musique tout en essayant de faire tomber un petit maillet à boule sur un xylophone. On pourrait presque interpréter ce geste comme une tentative d’accompagnement musical. Mélanie invite avec délicatesse les tout-petits à faire de la musique avec elle, à jouer, à danser. Ils et elles impliquent tout leur corps, et parfois même ceux des autres, dans l’écoute, le regard, le toucher. Leur bouche s’ouvre, se referme, leurs pieds et leurs mains se meuvent. Certains se concentrent sur le regard ou sur l’écoute, tandis que d’autres se mettent à dodeliner et à s’exclamer, à babiller, à sourire, à pleurer, ou à rire. Ce moment résonne avec de nombreux autres ateliers d’EAC où j’ai observé des enfants devenir des « agents primaires » de « l’œuvre d’art » proposée (Gell 2009).

44Quand Mélanie s’arrête de jouer, les professionnelles la félicitent, « bravo ! », puis l’applaudissent, invitant les enfants à faire de même par des jeux de regards et d’imitation. Certaines professionnelles vont jusqu’à prendre délicatement les mains des tout-petits dans les leurs pour les faire applaudir, les encourageant ainsi à adopter un certain type de spectatorialité.

Figure 9 – Mélanie Rougeux jouant de la harpe celtique dans la salle des « pommes » (de 0 à 1 an) d’une crèche multi-accueil en Alsace Bossue, octobre 2020

© Lisa Renard, avril 2022

D’une spectatorialité à une autre

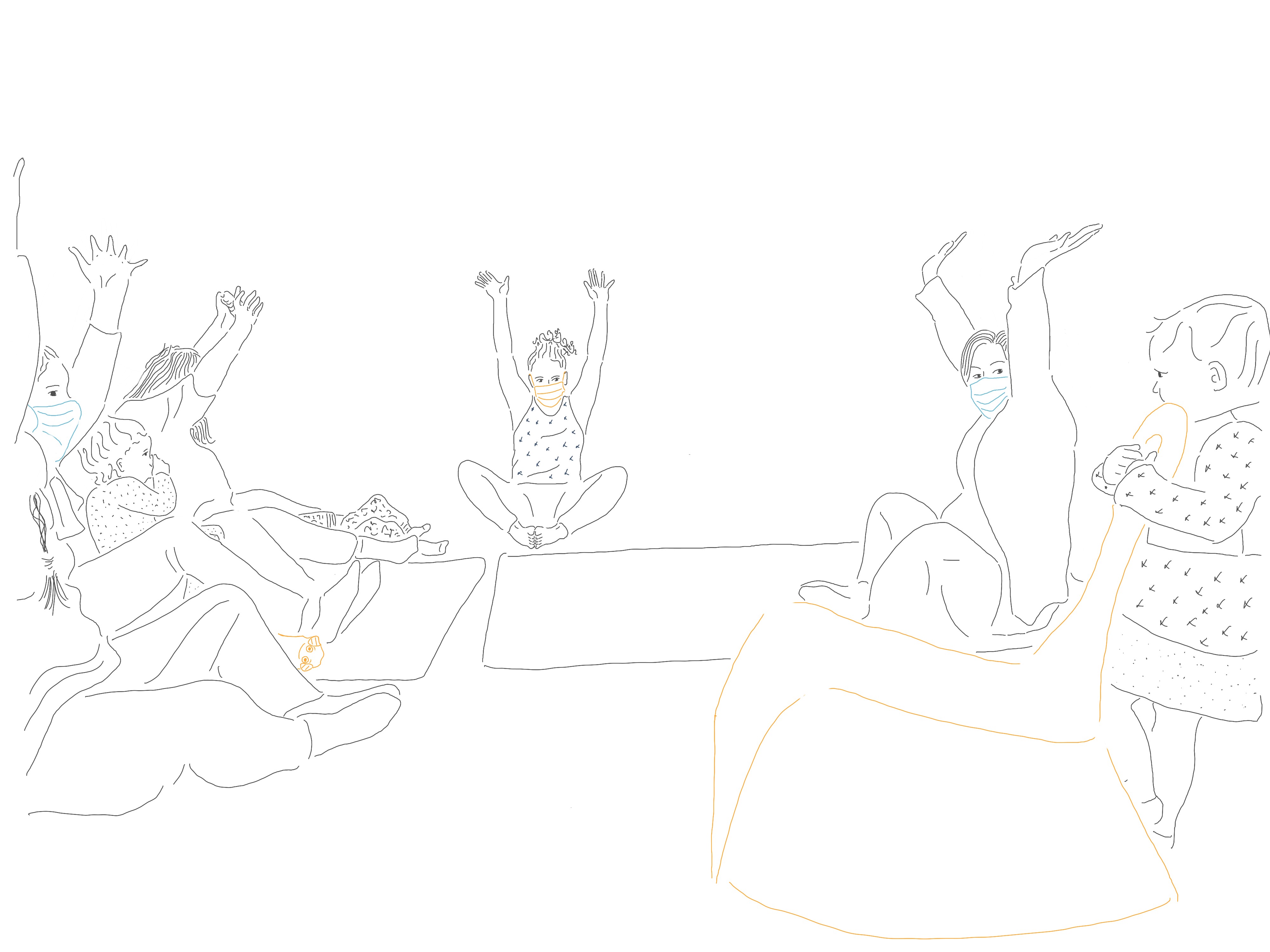

45Au cours des ateliers d’EAC, les professionnelles de la petite enfance valorisent souvent la contemplation et l’immobilité, notamment par le contrôle des corps : s’asseoir face au spectacle, écouter, regarder sans trop bouger, ne pas toucher, ne pas crier (cf. Figure 10 ci-dessous). Les tout-petits font ainsi l’expérience d’un mode d'engagement dans l’expérience d’une œuvre très spécifique, comme le rappelle le philosophe Christian Ruby dans Devenir spectateur ? : « on ne naît pas spectateur, on le devient en rapport à une œuvre et d’autres spectateurs, comme on le devient dans une culture et par histoire, fût-elle ensuite étendue et critiquée. » (Ruby 2017 : 42)

46Selon Ruby, cette spectatorialité, qui valorise le silence, la concentration et l’écoute, est fréquemment perçue comme une évidence alors qu’elle résulte de « conventions incorporées » :

« Nombre de spectatrices et spectateurs savent d’emblée où se placer dans une salle de théâtre ou de cinéma, quel maintien adopter dans un musée, une salle de concert, etc., et n’hésitent pas à proférer leur jugement en public. À leurs yeux, rien ne va plus de soi que les attitudes culturelles grâce auxquelles ils évoluent avec aisance dans les institutions consacrées à l’esthétique dans leur société. [...] Aussi ont-ils bien du mal à comprendre que ce qu’ils traitent comme une « nature » correspond à des conventions incorporées, des comportements appris, comme la contemplation, l’admiration, l’immobilité, le jeu avec le magnétisme du public. » (Ruby 2017 : 13)

Figure 10 – Mélanie Rougeux et Flicky devant des enfants d’un an à trois ans dans une crèche familiale à Strasbourg, février 2022

© Lisa Renard, mars 2022

47Dans le monde de la petite enfance, cette forme de spectatorialité, bien qu’omniprésente (cf. Figure 10 ci-dessus), n’est pas systématiquement partagée par tous les participants. Les enfants, certaines professionnelles et la plupart des artistes laissent aussi la place à d’autres régimes de visibilité (Rancière 2008) où le mouvement et la participation active sont encouragés, comme ici avec Marjorie Burger-Chassignet (cf. Figure 11 ci-dessous).

48Les apports de la théorie du spectateur développée par Christian Ruby dans la continuité de la réflexion engagée par Jacques Rancière sur la très grande variabilité des régimes de visibilité du spectacle théâtral et des rôles que peuvent tenir les spectateurs et les spectatrices (Rancière 2008 : 19-23), aident non seulement à penser la diversité des « spectatorialités » dans le monde de la petite enfance, mais aussi à les envisager dans une perspective anthropologique. En particulier, lorsque l’on considère que : « Le complexe culturel appelé « spectateur » correspond à une sphère organisée, en Europe, institutionnellement, autour d’un certain « régime de visibilité ». Par cette expression, entendons d’après Jacques Rancière, un ensemble de règles implicites, pour autant non figées puisqu’elles font sans cesse l’objet de luttes, définissant ce qui est à voir, l’adéquation entre la vision et la possibilité de l’énonciation, l’organisation de manières d’être et de faire autour du sensible. […] « Spectateur, cette notion qui se veut universelle n’est ni une donnée naturelle, ni une donnée immédiatement universelle » (Ruby 2017 : 17, 19).

49Loin d’être universelle, l’attitude de retrait observée chez la majorité des professionnelles de la petite enfance, et transmise très tôt aux tout-petits, est une construction éminemment historique et sociale (Ruby 2017 : 167-175). Par conséquent, cette attitude est susceptible d’évoluer sous l’influence de différents facteurs – culturels et sociaux et économiques – et peut, à terme, céder la place, de manière plus ou moins durable, à d’autres formes de spectatorialités.

Figure 11 – Marjorie Burger-Chassignet en mouvement avec des enfants et des parents lors des Semaines de la petite enfance à Brest, mars 2022

© Lisa Renard, mars 2022

50C’est notamment le cas lors des ateliers d’EAC à destination des tout-petits, où, au bout de quelques minutes, une fois la confiance établie entre l’artiste, les enfants et les professionnelles, d’autres modes d’engagement deviennent possibles. Le ballet relationnel qui s’offre au regard se fait plus souple et modulable. Les uns, les unes et les autres écoutent, regardent, se rapprochent ou s’éloignent pendant que l’artiste fait entrer les participants dans son univers. Peu à peu, le cadre rituel instauré au début de l’atelier semble se relâcher, permettant une plus grande liberté dans les comportements des enfants. Cependant, lorsque ces comportements s’écartent trop de ce cadre et du type de spectatorialité privilégié par les adultes présents, un rétablissement des règles est rapidement opéré, comme en témoigne la rencontre entre Mélanie, Alix, Camille, Mila et Nathalie, dans le cadre d’un atelier d’EAC en crèche multi-accueil.

51Assise sur un banc pour jouer de la harpe celtique dans le couloir principal de la crèche, tandis que les enfants sont invités à se déplacer à leur guise, Mélanie aperçoit Alix, que nous avions rencontré plus tôt dans la matinée (cf. Figure 8). Ce dernier vient s’asseoir sur le banc à côté de la musicienne. Camille et Mila, quant à elles, se tiennent à distance. Elles observent Mélanie sans bouger en se plaçant à côté de Nathalie, une professionnelle, qui s’est accroupie pour être à la hauteur des enfants. Nathalie me dira plus tard à propos de Camille :

« Camille pleurait jusqu’à maintenant du début à la fin. La semaine dernière, elle a eu un déclic. […] Aujourd’hui, elle était debout au milieu de l’unité. Elle a entendu la musique. Elle s’est figée. Je l’ai observée. Elle cherchait d’où ça venait. Elle m’a donné la main pour partir dans le couloir chercher la musique. Elle était figée devant Mélanie. On voyait qu’elle était complètement absorbée, le reste n’existait plus autour d’elle. »

52Pendant que Camille et Mila observent Mélanie, Alix essaye cette fois de toucher les cordes de la harpe. Tout en continuant de jouer, la musicienne s’écarte légèrement du petit garçon de 3 ans et lui dit « tu peux toucher la voiture plutôt ». Alix lui répond : « il est là ! » en lui montrant le camion pour le reposer aussitôt et continuer ses tentatives d’instrumentiste sur les cordes de la harpe.

53Mélanie se lève et s’écarte en chuchotant « tu es un coquin toi ! ».

54La professionnelle qui est la plus proche demande une nouvelle fois à Alix de venir près d’elle pour lui réexpliquer qu’il ne faut pas toucher l’instrument de musique. Mélanie termine son morceau et les applaudissements des enfants et des professionnelles marquent la fin de l’atelier d’EAC.

55Les artistes avec lesquelles je travaille sur le terrain encouragent le mouvement, l’exploration et le jeu. Elles ont conçu ces ateliers spécialement pour les tout-petits et leurs régimes d’attention spécifiques favorisant un « mode de relation au monde, à soi et aux autres [qui, dans les premières années] passe d’abord par le corps, le mouvement, et par l’expérience » (Burger-Chassignet et al. 2021 : 9). Tout en comprenant l’importance du cadre rituel de ces ateliers, elles accueillent, voire facilitent, au fur et à mesure de l’avancée de l’atelier, d’autres spectatorialités. Ainsi en est-il de Mélanie qui travaille depuis quinze ans auprès des tout-petits et des professionnelles de la petite enfance en encourageant la participation plus ou moins active des enfants pendant ses ateliers (cf. Figure 12 ci-dessous). Pour travailler, elle dit souvent qu’elle a besoin d’un « cadre » et de « l’appui des professionnelles », notamment pour rappeler aux enfants que certaines règles s’appliquent : « Quand je fais mes ateliers musicaux, il y a aussi un cadre. C’est important de structurer pour eux et pour nous » (Mélanie Rougeux, octobre 2020).

56Ce besoin de structure laisse néanmoins la place à l’interaction et aux échanges. Les professionnelles diront d’ailleurs à Mélanie à l’issue de son atelier : « On se rend compte que ce que vous faites ça apaise tout le monde tout en étant dans le quotidien. C’est encore autre chose que le spectacle. Les enfants viennent vers vous. C’est très intéressant. […] Nous on a plus tendance à faire un atelier musique par exemple, alors que là si on se met sur le tapis de manière spontanée, les enfants ils vont venir vers nous et c’est comme ça que ça commence, que l’échange se fait » (Alsace Bossue, octobre 2020).

57C’est aussi de cette façon que les tout-petits peuvent découvrir d’autres modes d’engagement pendant les ateliers d’EAC, et ainsi adopter, sur des temps plus ou moins longs, des spectatorialités plus adaptées à leurs régimes d’attention. Lors de nos entretiens, les professionnelles ont ainsi fréquemment exprimé leur étonnement devant l’engagement des bébés pendant les ateliers. En les écoutant avec attention, il apparaît que pour certaines l’éveil artistique et culturel semble réservé aux « marcheurs », les enfants âgés de plus d’un an et demi voire de deux ans qu’elles préparent à entrer en maternelle. Pourtant, toutes ont suivi des formations théoriques qui valorisaient l’éveil artistique et culturel dès la naissance. Dès lors, pour que les ateliers d’EAC s’ouvrent véritablement aux multiples formes de spectatorialité susceptibles de stimuler la créativité des tout-petits, il semble nécessaire de repenser la relation entre cadre rituel, agentivité et spectatorialité dans le monde de la petite enfance.

Figure 12 – Mélanie Rougeux activant une boîte à musique dans une crèche familiale à Strasbourg, février 2022

© Lisa Renard, février 2022

Conclusion

58Conçus pour faire découvrir aux enfants différents langages et univers artistiques, les ateliers d’éveil artistique et culturel respectent un protocole strict et un cadre normé qui vise à faciliter la rencontre entre les intervenants extérieurs, les professionnelles et les enfants. Avant même le début de l’atelier, les tout-petits (âgés de 3 mois à 3 ans) sont encouragés par les professionnelles à respecter un cadre rituel. Ce cadre, fixé par les adultes, repose sur des prescriptions verbales, qui se font parfois injonctions (Assis-toi ! Regarde là !), soutenues par une gestuelle spécifique et l’aménagement d’une scène éphémère. Durant les ateliers d’EAC, il est d’usage que les enfants restent assis face à l’artiste, qu’ils attendent en silence, et qu’ils regardent et écoutent la proposition artistique, à l’image des professionnelles de la petite enfance qui les accompagnent et adoptent ce comportement.

59En Alsace bossue, et ailleurs en France, le caractère répétitif et prescriptif des pratiques qui structurent ces ateliers incite les enfants à adopter les comportements valorisés dans ce contexte. Ces comportements sont par ailleurs encouragés dans d’autres rituels séculiers qui rythment le quotidien des tout-petits dans les structures d’accueil collectif, tels que l’accueil du matin, le déjeuner ou encore le départ en fin de journée (Cadart 2013 ; Garcion-Vautor 2003 ; Moisset 2019 ; Mozère & Jonas 2011). L’observation et l’imitation permettent aux enfants de devenir progressivement des spectateurs « modèles » aux yeux des professionnelles, c’est-à-dire des spectateurs immobiles, calmes et attentifs.

60Toutefois, auprès des tout-petits, il est intéressant d’observer que malgré les prescriptions, au fur et à mesure de l’atelier, d’autres comportements peuvent apparaître. Sur un temps plus ou moins long, de quelques secondes à plusieurs minutes, certains enfants vont alors développer une agentivité qui dépasse le simple statut de « patients » (Gell 2009) posés contre un mur pour se transformer en « agents secondaires », voire « primaires » (Ibid.), qui deviennent acteurs de l’atelier, quitte à reprendre une attitude plus passive quelques instants plus tard. Avec ou sans l’aide des artistes et de certaines professionnelles, des modes d’engagement alternatifs émergent et cohabitent avec d’autres formes de spectatorialité (Ruby 2017) au sein des ateliers d’EAC. Aussi, alors que la plupart des enfants restent assis à côté des professionnelles sans bouger pendant l’atelier, d’autres changent de place après quelques minutes. Ils se lèvent, se déplacent, dansent, parlent ou touchent les instruments de musique. D’autres, largement minoritaires, peuvent aussi refuser la place que les professionnelles leur ont assignée au début : ils s’éloignent, pleurent, ou s’endorment pour éventuellement réintégrer l’atelier plus tard.

61Les professionnelles ne sont pas insensibles à ces multiples spectartorialités. Lors des entretiens que j’ai conduits sur le terrain, elles ont souvent exprimé le souhait de dépasser un mode de spectatorialité trop restrictif pendant les ateliers d’éveil artistique et culturel. Pourtant, en France, l’attitude de retrait et de contemplation qui les caractérise reste profondément ancrée dans l’univers de l’accueil collectif des enfants. Loin d’être universelle, cette attitude influence durablement le rapport des tout-petits aux ateliers d’EAC (cf. Figure 11 ci-dessus), ainsi que leur relation à l’art et à la culture de manière plus générale. Elle détermine les limites de leur agentivité face à une proposition artistique et contribue à transmettre un type de spectatorialité plutôt qu’un autre.

62L’évolution actuelle de la formation des professionnelles de la petite enfance, qui tend vers une intégration plus grande de l’éveil artistique et culturel, sous toutes ses formes, laisse à penser que ce constat pourrait évoluer dans les années à venir. Cela suppose néanmoins que les structures d’accueil de la petite enfance en aient les moyens, tant humains que matériels. Avec toujours plus d’enfants pour moins de professionnelles, le défi est de taille et seul un engagement fort de l’État et des collectivités territoriales pourrait permettre au monde de la petite enfance de se doter d’un cadre rituel plus souple et mieux adapté aux différents régimes de spectatorialité des tout-petits.

Bibliographie

Bouteloup P. 2010 Des musiciens et des bébés. Toulouse : Erès.

Burger-Chassignet M., A. Lesous & R. Riess. 2021 À portée de mains. Strasbourg : Région Grand Est, les Assemblés mobiles & Le Furet.

Caillard M. 2005 « Enfance et Musique : vingt-cinq ans de pratique de l’éveil culturel et artistique du tout-petit », Spirale 35 : 127‑137.

Cadart M.-L. 2013 « De l’enfant-sujet dans le collectif à l’individu ‘dans la masse’ », AnthropoChildren 3 [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=1767&file=1&pid=1682]

Dreyer N. 1997 « Évolution de la formation de puéricultrice au regard du développement de la médecine, des politiques familiales et du contexte socioéconomique », Cahiers de la puéricultrice 135 : 4-18.

Dujourdy c., Gassier J. & B. Boyanov 2018 Guide AP - Auxiliaire de puériculture : Modules 1 à 8, 8e édition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson.

Filiod J.-P. 2016 « Arts et petite enfance au cœur d’une mésaventure démocratique », AnthropoChildren 6 [https://popups.uliege.be/2034-8517/index.php?id=2499&file=1]

Filiod J.-P. & Kerlan A. 2014 « La relation artiste/enfant entre asymétrie et égalité. Propos et regards d’artistes en résidence en milieu scolaire », Revue des Sciences de l’Éducation 40(3) : 467-488.

Garcion-Vautor L. 2003 « L’entrée dans l’étude à l’école maternelle Le rôle des rituels du matin », Ethnologie française 33(1) : 141-148.

Gell A. 2009[1998] L’art et ses agents : une théorie anthropologique. Dijon : Les presses du réel.

Giampino S. 2016 Développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des professionnels. Paris : Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.

Giampino S. 2017 Refonder l’accueil des jeunes enfants. Toulouse : Erès.

Goffman E. 1967 Interaction Ritual : Essays on Face-to-Face Behavior. New York : Anchor Books.

Goffman E. 1973 La mise en scène de la vie quotidienne. 2. Les relations en public. Paris : Les Éditions de Minuit.

Gratier M., Lumbroso V. & U. Simeoni 2022 L’odyssée des 1000 premiers jours. Vanves : Marabout.

Hauwelle F. & M.-F. Iwaniukowicz 2020 « Jamais trop petit.e pour l’art et la culture ! Introduction », Le Furet 96 : 15-54.

Haussin C., Rayna S., Rubio M-N. & P. Semeria 2019 Petite enfance. Art et culture pour inclure. Toulouse : Erès.

Institut de formation en puériculture des hôpitaux universitaires de Strasbourg (IFP) 2021 Projet pédagogique de la filière diplôme d’État d'auxiliaire de puériculture 2021-2022, Strasbourg : IFP.

Lauret J.-M. (ed.) 2009 « L’éducation artistique et culturelle, de la maternelle au lycée », Beaux-Arts Magazine (hors-série).

Lignier W. 2019 Prendre. Paris : Le Seuil.

Maisonneuve J. 1999 Les conduites rituelles. Paris : Presses Universitaires de France.

Marinopoulos S. 2019 Synthèse du rapport : Une stratégie nationale pour la Santé Culturelle. Promouvoir et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son parent (ECA-LEP). Paris : Ministère de la Culture.

Ministère de la culture 2022 https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Eveil-artistique-et-culturel-une-diversite-de-lieux-et-de-temps-dans-les-territoires (consulté le 15/08/2023).

Moisset P. 2019 Accueillir la petite enfance : le vécu des professionnels. Toulouse : Erès.

Mozère L. & Jonas I. 2011 « On ‘garde’ des vaches, mais pas les enfants... ». Paroles d’auxiliaires de puériculture en crèche. Toulouse : Erès.

Rancière J. 2008 Le spectateur émancipé. Paris : La Fabrique.

Rasse M. 2014 « Qu’est-ce qu’accueillir ? », Spirale 70 : 51‑55.

Renard L. 2024 De mon corps à l’autre, adopter une démarche expérientielle et réflexive sur le toucher soignant. Strasbourg : La Fabrique de l’hospitalité des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Ruby C. 2017 Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel. Toulouse : Éditions de l’attribut.

Touati H. & Feinstein K., 2005, De la nécessité de raconter aux tout-petits, Spirale 35 : 69-71.

Zaouche Gaudron C., Dupuy A., Menesson C. & Kelly-Irving M. (eds.) 2021 Espaces de socialisation extrafamiliale dans la petite enfance, Toulouse : Erès.

Notes

1 Il peut s’agir de leur appartement, de leur maison, ou encore d’une maison qu’elles partagent avec d’autres assistantes maternelles et que l’on nomme des maisons d’assistantes maternelles (MAM), mais aussi d’autres lieux tels que les relais d’assistantes maternelles (RAM) ou les points rencontre assistantes maternelles (PRAM).

2 En l’absence d’écriture inclusive, j’ai choisi de féminiser le terme « professionnel » pour désigner toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la petite enfance, quel que soit leur genre, compte tenu de l’écrasante majorité du personnel féminin dans ces professions.

3 La plupart des artistes avec lesquelles je travaille parlent « d’éveil artistique et culturel ». Toutefois, dans les rapports interministériels et les programmes de formation, « l’éveil culturel et artistique » (ECA) remplace souvent l’EAC. Dans cet article, j’ai choisi de mettre en valeur la voix de mes interlocutrices principales, en privilégiant le plus souvent possible la formulation « éveil artistique et culturel ».

4 Inscrit dans le projet culturel de Territoire en Alsace Bossue, ce programme a été développé sur la base d’une réflexion engagée dès 2017 par les premiers partenaires du projet : les Assemblées Mobiles, le Furet et l’Adiam 67, avant que la Communauté de Communes d’Alsace Bossue, le département, la DRAC-Grand-Est et Cadence ne s’adjoignent au projet en 2019.

5 Dans des structures dites « multi-accueil », les enfants peuvent être accueillis régulièrement, ponctuellement, voire à la dernière minute en fonction des besoins de leurs parents.

6 Je tiens à remercier les artistes ainsi que les professionnelles de la petite enfance et les enfants que j’ai pu accompagner sur le terrain. Je tiens également à exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont rendu ce travail de recherche-action-création possible. Pour cet article, mes remerciements s’adressent tout particulièrement aux membres du Pom’Lab ainsi qu’à Quentin Richter, Marie Daugey et Élodie Razy.

7 Créé en 2021, le Pom’Lab est un laboratoire de recherche-action-création où le jeu libre permet d’envisager les conditions de l’émergence d’une créativité libre-libérée dans le vaste monde de la petite enfance. Porté par Marjorie Burger-Chassignet, Mélanie Rougeux, Audrey Gentner et moi-même, le Pom’Lab est destiné à outiller les professionnelles de la petite enfance, les artistes et les parents dans le domaine de l’éveil artistique et culturel des tout-petits.

8 Les descriptions ethnographiques proposées dans cet article sont issues d’observations participantes et d’entretiens, semi-directifs et non directifs, conduits auprès des professionnelles, des intervenantes et des enfants. Tous les prénoms ont été modifiés, mis à part celui des intervenantes.

9 Les étudiantes auxiliaires de puériculture et infirmières puéricultrices sont très majoritairement des femmes. Certaines années elles sont même exclusivement des femmes, comme ce fut le cas pour les dernières promotions avec lesquelles j’ai travaillé.

10 Développé depuis 2015, ce projet pédagogique est enrichi chaque année suite aux recommandations ministérielles.

11 Des enfants âgés de plus d’un an et demi voire de deux ans qui sont en âge de marcher et que les professionnelles préparent à entrer en maternelle.

12 Le matin, les plus grands enfants, qui ont entre 1 et 3 ans y sont conduits à leur arrivée pour pouvoir s’y déplacer et y jouer librement jusqu’à 9h sous le regard des professionnelles, avant que d’autres activités ne leur soient proposées.