- Accueil

- Numéro 4

- Dossier

- L’écriture expographique de la recherche doctorale. Manières de faire de trois jeunes chercheur·es

Visualisation(s): 270 (6 ULiège)

Téléchargement(s): 50 (0 ULiège)

L’écriture expographique de la recherche doctorale. Manières de faire de trois jeunes chercheur·es

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

Cette table ronde réunit trois jeunes chercheur·es en architecture, design et anthropologie pour leur pratique de l’exposition dans le cadre de leur thèse. Espace d’expérimentation individuelle ou collective, outil de dialogue professionnel, moyen d’expression, l’exposition intervient à différents stades de la recherche : comme terrain et méthode de recueil de données, en parallèle de l’écriture d’un manuscrit et/ou comme dispositif de soutenance. Les bénéfices diffèrent en fonction des configurations : se faire comprendre autant par ses pairs que par un public élargi, donner une place à d’autres matériaux pour penser avec, nourrir ou mettre à l’épreuve une démonstration écrite, etc. Leurs témoignages mettent en avant la complémentarité de deux formes d’écritures scientifiques – expographique et académique.

Abstract

This round table brings together three young researchers in architecture, design and anthropology for their use of exhibition within their doctoral research. As a space for individual or collective experimentation, a professional dialogue tool, or a means of expression, the exhibition plays different roles at various stages of the research: as a fieldwork method, alongside the writing of the dissertation, or as a format for the defense itself. The benefits vary depending on the configuration: communicating with peers (and not only with broader audiences), giving space to alternative materials and ways of thinking, enriching or challenging the written argument. Their accounts highlight the complementarity between two forms of scientific writing – expographic and academic.

1

2Camille — Bonjour à tous les trois, et merci d’avoir accepté l’invitation à venir discuter de vos expériences en matière de conception d’exposition, dans le cadre singulier que constitue le doctorat. Vous êtes en architecture, en anthropologie ou en design, et vous avez chacun·e utilisé l’exposition à des stades différents de votre thèse ou selon des modalités particulières. Pour que l’on comprenne vos démarches, pouvez-vous nous expliquer pour commencer comment l’exposition s’est articulée à votre recherche doctorale ? Et quels types de matériaux avez-vous mobilisés ?

3

4Oscar — J’ai présenté l’exposition en novembre 2023 à l’École d’Architecture de Saint-Étienne, et la particularité est d’avoir soutenu la thèse au sein même de l’exposition. C’est une exposition qui présente mes travaux de création et de terrain, qui sont liés à ma thèse et que j’ai menés pendant mon doctorat, mais que je ne mentionne pas dans le manuscrit, parce que je ne voulais pas intégrer ma création dans ma recherche universitaire. C’était trop bancal pour être utilisé comme cas d’étude, mais c’était quand même important dans ma réflexion globale. D’où le fait de les séparer, d’un côté la thèse et de l’autre l’exposition, mais aussi de les réunir en faisant la soutenance dans l’exposition, et en proposant une visite guidée pour le jury, juste avant de soutenir.

5

6Valentin — L’exposition intervient à double titre dans ma thèse. D’un côté par un ancrage clair dans l’histoire du design d’exposition. De l’autre par ma formation et ma pratique de scénographe. La thèse n’est pas une thèse en recherche-création ni même une recherche par le projet où l’exposition est souvent perçue comme une finalité ou un dispositif de médiation. L’exposition a plutôt été le lieu de rencontre pour les entretiens avec les scénographes contemporains et un outil au long court pour permettre le dialogue transdisciplinaire nécessaire à mes recherches. Une approche que j’ai eu la chance de mettre en pratique comme scénographe pour l’exposition Turkana Tools : The Dawn of Technology (2021), une exposition d’archéologie aux Musées Nationaux du Kenya de Nairobi.

7

8Nolwen — Pour ma part c’est un peu particulier car l’exposition n’a pas encore eu lieu, elle se fera dans plus d’un an. J’ai pensé ce dispositif pour venir compléter ce qui n’allait pas être dit dans la thèse, avec des matériaux très « sensoriels ». En fait, j’ai trouvé que mon sujet d’étude, c’est-à-dire la coexistence entre humains et faune sauvage autour d’un parc national népalais, en générant autant d’émotions, en faisant autant appel aux sens, se prêtait vraiment bien à la mise en place d’un dispositif immersif.

9

10Camille — Pour entrer davantage dans le détail, poursuivons avec toi Nolwen, comment t’est venue cette idée précisément ? Peux-tu détailler à quoi ressemblera le dispositif et les matériaux que tu penses utiliser ?

11

12Nolwen — L’idée m’est venue assez vite, un peu comme une évidence. Je ne sais plus si c’était dès la fin du master ou au début de la thèse. Je dois dire que je n’ai aucune formation de scénographe ou de commissaire d’exposition, non, en termes de pratiques artistiques si je dois les nommer, je suis plutôt chanteuse-musicienne autodidacte ou danseuse, à la limite. Je vois souvent ce dilemme d’ailleurs dans le mouvement entre art et science : est-ce que c’est le terrain qui dicte une pratique artistique pour le saisir et le restituer ou est-ce que c’est notre propre pratique artistique de laquelle il faut partir en y adaptant le terrain ? J’ai choisi la première option.

13

14Dès 2019, lorsque je me suis rendue à Bardiya, au Népal, pour la première fois dans le cadre de mon mémoire d’anthropologie, j’ai commencé à prendre des photos, des vidéos, des sons, des objets… Au fil des mois, j’ai compris que je ne pouvais pas rendre justice à cet endroit incroyable et atypique sans le mettre en scène, sans passer par le visuel, l’auditif ou le toucher. Plus tard, en continuant en thèse, j’ai réalisé que les sens et les affects étaient déterminants pour mon sujet, et que, mis en lumière dans l’expérience subjective d’une chercheuse, ils étaient une porte d’entrée idéale pour faire comprendre à un large public les enjeux majeurs de la cohabitation avec des espèces en danger et potentiellement dangereuses, dans mon cas avec des léopards indiens, des tigres du Bengale, des rhinocéros à une corne, des éléphants asiatiques ou divers reptiles (crocodiles des marais, pythons, etc.). Je dois peut-être préciser que je suis psychomotricienne avant d’être anthropologue, donc thérapeute du paramédical. Or la psychomotricité est très axée sur les émotions, le corps et sur toute une série de « médiations », qui sont parfois artistiques (théâtre, danse ou dessin par exemple).

15

16Quoi qu’il en soit, j’ai commencé à rêver d’une exposition que je qualifiais de « multi-espèces » et « multi-sensorielle ». Je la disais aussi « multi-située », car j’avais l’intention de la faire voyager, au moins en France et en Belgique, mes deux pays de cotutelle de thèse. Bien sûr, avoir l’idée et en être convaincue ne suffisait pas. Il a fallu faire connaître le projet, trouver des collaborations, des financements, choisir le type de médias, se demander si l’exposition devait raconter la thèse ou autre chose qui n’y était pas dit, la place qu’il fallait donner (ou pas) à l’esthétique et à l’extraordinaire, ce qu’il était possible de montrer ou non, comment représenter les animaux parfois difficilement visibles, mais surtout décider de la forme que cela devait prendre (reconstitution d’un lieu ou parcours thématique par exemple). J’ai commencé à en parler, à présenter mon projet en conférence lors de différents colloques sur les pratiques artistiques en sciences sociales, tout en cherchant des artistes qui voulaient travailler avec moi et en cherchant des financements. Aujourd’hui, le projet est co-géré par Réjouisciences, un service de l’Université de Liège de médiation scientifique, et c’est un soulagement énorme.

17

Figure 1. Banbhoj sthal et rivière Khauraha, décembre 2022 © Nolwen Vouiller.

18

19L’ambition qui est venue assez vite, ce fut de reproduire un espace très précis sur lequel j’ai fait mon mémoire d’anthropologie, une « zone de contact »1 entre humains et animaux. Dans le manuscrit intitulé Une rivière pour frontière2, en me focalisant sur un cours d’eau népalais localement appelé « Khauraha » et sur sa rive nommée « banbhoj sthal » (figure 1), j’avais réussi à montrer les grands enjeux qui prenaient place entre humains, animaux et invisibles (déités) et la pertinence de l’étude d’une zone si restreinte. Ce thème de la rivière comme d’une médiatrice a été repris ensuite dans différents articles et si ma thèse aujourd’hui ne se réduit plus à un espace géographique précis, j’ai voulu tout de même repartir de cela, en imaginant disposer dans chaque zone (village, forêt communautaire et parc national), différents médias.

20Au sujet des sons, j’aimerais qu’on diffuse les podcasts réalisés en 2021 avec la plateforme de médiation scientifique KÔDÔ3 qui s’appuient sur des extraits de lettres que j’ai envoyées depuis le terrain en 2019, accompagnés d’enregistrements divers récoltés là-bas. Ils pourraient être écoutés avec un casque par exemple, en totalité ou sous la forme d’extraits. Il y a aussi des sons très spécifiques d’animaux, par exemple, le bruit que la biche fait quand elle voit le tigre et que les gens utilisent comme un genre de signal, une alarme pour trouver l’animal. J’ai enregistré plusieurs chants sur place qui pourraient être diffusés, tout comme certaines parties d’entretien en népali au sujet d’attaques par exemple, ça rend tout de suite les personnes qui vivent là-bas très réelles. J’ai aussi réalisé un montage audio d’une quinzaine de minutes qui va de trois heures du matin à peut-être deux heures du matin, avec plein d’associations de sons, pour qu’on ressente vraiment l’ambiance du passage du jour à la nuit. La différence jour/nuit est très importante sur ce terrain. Il y aura peut-être aussi une action faite sur la luminosité, avec une séquence qui se répète dans l’exposition pour accentuer cela.

21

22Un autre élément important qui m’occupe dans l’installation, c’est l’aspect visuel. Je travaille avec une amie, Madeline Regout, rencontrée lors de mon master à l’Université Catholique de Louvain en Belgique, qui est anthropologue elle-même et dessinatrice de bande dessinée. On a choisi ensemble quelques situations ethnographiques où j’ai été moi-même confrontée à des animaux au Népal, et qui révélaient quelque chose d’important du terrain. On est en train de les mettre sous forme de bande dessinée. Pour le moment, on a trois courtes histoires et quelques pages dessinées qui racontent un peu ma formation et comment j’en suis venue à étudier ce sujet puis à faire une exposition (figure 2). Ces récits dits « anthropographiques » – pour reprendre l’expression de Kim Tondeur4 – participent au mouvement de la « virée graphique » décrit par Chris Ballard5, effectif depuis une quinzaine d’années, et permettent vraiment de faire le lien entre la recherche et l’anthropologue, je trouve ça assez frappant. Ils dévoilent, parfois avec beaucoup d’humour, la réalité d’un terrain, les adaptations de l’ethnographe, la complexité du métier et ses dangers aussi.

23

24Bien sûr, il y a des photographies aussi, beaucoup. Cela peut être un léopard entre les arbres, les mains ridées et tatouées d’une grand-mère népalaise, un crocodile sur une rive qui se prélasse au soleil, une scène funéraire ou un bœuf tué par un tigre. J’ai quelques vidéos de bonne qualité aussi, je pense tout particulièrement à celle d’un énorme éléphant mâle, qui, de nuit, passe à quelques mètres de moi. Je le filme, sans zoom, tremblante, depuis la salle de bain de ma petite chambre en terre, alors qu’il est chassé avec des pierres et du feu par les villageois. Lorsqu’il arrive à mon niveau, avec ses deux énormes défenses blanches, il se tourne vers moi quelques secondes, puis décide de partir et de me laisser la vie sauve. Enfin, j’ai soutenu en 2021 une équipe de tournage de l’IFFCAM à réaliser un film, Bardiya, le prix du feu (2022) anciennement intitulé Les complaintes du Téraï, sur les conflits humains-faune sur mon terrain. En échange de l’aide dans la réalisation et la diffusion, j’ai obtenu l’autorisation de l’équipe d’organiser dans l’exposition une projection du film en question, donc c’est aussi une possibilité. Le documentaire est vraiment bien fait de mon point de vue et les images sont magnifiques.

25

Figure 2. Extrait de la présentation en bande dessinée de l’exposition de Nolwen Vouiller, réalisée par Madeline Regout, avril 2025 © Madeline Regout et Nolwen Vouiller.

26

27Vous le comprenez, c’est un terrain particulièrement intense. Pour cette raison et parce que c’est le jeu en anthropologie, j’ai toujours beaucoup écrit depuis le terrain. Les textes les plus personnels et intimes font partie des matériaux mobilisés dans l’exposition. En 18 mois de voyage au Népal, j’ai envoyé à une soixantaine de personnes plusieurs centaines de pages de récit. J’ai reçu beaucoup de réponses au fil des années, on me disait que ça libérait l’écriture de certain·e, que ça en faisait beaucoup réfléchir d’autres. Une (autre) amie dessinatrice a ainsi illustré ce que ça lui évoquait (figure 3). Ces écrits racontent des histoires vraies qui se retrouvent aussi dans la thèse, mais restent assez romancées et poétiques dans les lettres. Ils m’ont permis de garder le lien avec l’autre bout du monde, de faire sens d’évènements compliqués et de faire preuve de réflexivité. J’ai pu me demander continuellement ce que j’étais en train de vivre et le rôle que ma subjectivité jouait dans tout cela. Dans la même idée, j’ai rédigé un ensemble de poèmes qui pourraient être mobilisés aussi.

28

Figure 3. Dessins réalisés par Ophélie Lefort sur la base de lettres envoyées par Nolwen Vouiller sur son expérience de terrain, juin 2021 © Ophélie Lefort et Nolwen Vouiller.

29

30Globalement, il va donc y avoir des dessins, des sons, des textes, des photos et des vidéos. Il y aura aussi sans doute des objets reliés à ma recherche (figure 4). J’imagine montrer mes carnets de terrain ouverts sur un schéma ou une réflexion clef par exemple, peut-être aussi mes jumelles, l’appareil photo que j’ai utilisé, les billets de banque népalais sur lesquels il y a un éléphant ou un tigre, des parties de l’herbier que j’avais commencé en 2019, une statuette rituelle de félin en terre cuite que j’ai achetée sur place à un potier... Il serait possible d’ajouter en plus l’ouvrage illustré auquel j’ai participé sur le tigre à Bardiya, de l’anthropologue Jet Bakels (2022). Voilà, toutes ces choses-là. Récemment, la question sur la place des odeurs s’est aussi posée, parce que là-bas, il y a des odeurs vraiment très spécifiques. Celles de la terre battue, par exemple, qui est très caractéristique du village, elle m’y replonge. Dans la forêt aussi, il y a ces graminées qui ont une odeur très particulière. J’ai une amie qui est « nez » à Paris et qui fabrique des parfums, elle m’a dit que c’était possible de reproduire ces odeurs. Mais là, c’est tout un nouveau défi ! Parce que moi, je ne sais pas si je me souviens suffisamment bien de l’odeur pour la décrire à quelqu’un pour qu’elle soit reproduite. Quoi qu’il en soit, ça reste une possibilité dans les matériaux mobilisés.

31

Figure 4. Table de l’ethnographe sur le terrain à Bardiya, juillet 2019 © Nolwen Vouiller.

32

33Aujourd’hui, et cela ajoute d’autres difficultés encore, j’aimerais soutenir ma thèse directement dans cette exposition. Je pense que c’est l’idéal pour rendre cette « procédure » la plus vivante possible, pour venir compléter et donner vie à ces « 400 pages en noir et blanc » comme j’aime dire. En fait, je sais que ce n’est pas possible, mais j’aurais trouvé incroyable que ma défense elle-même soit la visite de cette installation. En mobilisant les ressentis et la place de la chercheuse de manière aussi immersive, j’émets l’hypothèse que je rends ma recherche accessible et que je donne à voir ce qui est bien souvent encore mis de côté dans les travaux scientifiques, mais qui est déterminant : la fabrication du savoir, les coulisses de la recherche. J’ai envie de faire vivre à autrui ce qu’est l’expérience ethnographique et l’intensité d’un terrain « lointain » et si difficile, tout en contribuant aux collaborations entre arts et sciences, car ces initiatives restent très rares, du moins au stade de la recherche doctorale. L’exposition devient ainsi un espace d’expérimentation scientifique et artistique, où s’invente une nouvelle manière de raconter et de partager la recherche.

34

35Camille — Ce qui est intéressant notamment dans ton cas, Nolwen, c’est que tu es à la fois en train de rédiger ta thèse et de penser ton exposition, sur un temps relativement long, puisque tout ça est prévu dans plus d’un an. Une autre manière de faire aurait été de se dire « je m’occupe d’abord de ma thèse (ce qui est en soi déjà beaucoup) puis je verrai ensuite si j’ai le temps, le budget, l’espace, l’accompagnement nécessaire… ». Le risque (heureux bien sûr), lorsqu’il s’agit de penser ces deux choses simultanément, est de nourrir un dialogue entre deux manières de faire, que la thèse se reconfigure au regard de l’exposition, et vice versa. Je crois que tu as un exemple concret à nous partager à ce sujet ?

36

37Nolwen — Oui, au tout début, pour les bandes dessinées par exemple, je me suis dit que j’allais faire deux ou trois planches maximum. Mais quand on a commencé, j’ai réalisé que c’était trop important ! Le processus de décision de l’histoire à montrer, cette manière de se demander comment représenter les choses et le choix de ce qu’il fallait transmettre à la personne qui dessine, ce sur quoi il fallait insister... Ce sont d’authentiques situations ethnographiques qui sont représentées par mon amie et ça m’a fait réaliser la potentialité de cette médiation dans mon sujet pour comprendre des idées très complexes. Tant et si bien qu’à un moment je me suis dit que je voulais restructurer toute ma thèse à partir de ça, que chaque chapitre commence par une bande dessinée et que ce soit une sorte de situation qui débute tout. Pourtant, au début de la démarche, je ne songeais pas du tout à inclure la bande dessinée dans la thèse. Je m’étais dit que je le ferais si c’était pertinent, mais j’avais peur que ça fasse un peu trop « rigolo » et que ce soit inadapté. Finalement, je ne fais pas tout à fait ça, mais j’ai quand même restructuré un chapitre pour que chaque partie débute par une situation précise, concrète, et plus claire. Et il y aura donc des planches dans la thèse. Ça m’a fait évoluer.

38

39Et effectivement, cette situation de conception d’exposition en même temps que l’écriture de la thèse, elle est particulière, parce que c’est une énergie et un temps dédoublé, c’est très compliqué. C’est aussi un énorme stress, vous pouvez l’imaginer au niveau temporel, puisque ce n’est pas rien de réserver une salle longtemps à l’avance, il faut que l’exposition ait lieu à telle date. Et donc la soutenance aussi. Fatalement, ça veut dire que l’écriture doit être terminée. Or, on sait bien que la rédaction d’une thèse est toujours plus longue que prévu... C’est vraiment une pression au quotidien de me dire qu’il n’y a pas de « au pire je toucherai le chômage et je continuerai ». Non, en fait là, il n’y a juste pas le choix. Ma directrice de Paris m’a dit au début qu’elle pensait que j’allais faire l’exposition après. C’est vrai qu’au final, ce n’est peut-être pas si grave que les deux ne soient pas corrélées, qu’il faut être plus flexible sur tout cela. Si jamais l’exposition a lieu juste avant, ça fera un genre de teasing pour la soutenance. Et si elle a lieu juste après, ce qui est peu probable (rires), ça viendra compléter l’écrit et le présenter différemment. Donc j’essaie aussi d’être un peu plus douce par rapport à ça. En tous cas, oui, ça crée une complexité et une pression, tout en offrant une opportunité de réécriture conjointe, qui va jusqu’à faire du dispositif d’exposition une méthodologie.

40

41Camille — Et cette simultanéité nourrit ta motivation peut-être ?

42

43Nolwen — Absolument !

44

45Camille — Oscar, tu nous as présenté succinctement ta démarche au début de cette discussion, peux-tu nous en dire plus sur la manière dont ton travail doctoral et ton travail d’exposition se sont articulés ?

46

47Oscar — J’ai eu un peu la même problématique que Nolwen, qui était celle de se dire « il faut réserver la salle d’exposition de l’école bien avant, caler le calendrier », et donc faisant cela, j’ai eu la date précise de ma soutenance un an et demi à l’avance. Donc effectivement, je savais que j’avais tant de mois pour écrire le manuscrit, tant de temps pour préparer l’exposition, et il fallait que tout soit prêt à temps. Ça m’a permis de faire mon rétroplanning et de m’y tenir, donc dans mon cas ça m’a donné un cadre, j’avais trouvé ça bien.

48

49Pour rebondir sur ce qu’on vient de dire, en matière de temporalité de la production, j’ai rendu mon manuscrit début septembre et ensuite j’ai bossé exclusivement sur l’exposition jusqu’à début novembre, notamment sur la scénographie et le montage. Cela dit, il y a beaucoup d’éléments que j’avais anticipés avant, notamment sur les principes scénographiques et sur les pièces que je présentais. Je les avais déjà, en tête, en germes ou déjà prêtes, au moment de commencer la préparation de l’exposition.

50

Figure 5. Vue de l’exposition Oscar Barnay. La photographie et le projet architectural à l’ENSASE, Saint-Étienne, 13 novembre – 08 décembre 2023 © Oscar Barnay.

51

52Ce que je présentais dans l’exposition, c’étaient différentes relations, différents usages, différentes pratiques autour de la photographie. Pratiques au sens large, puisqu’une des questions que je soulevais dans la thèse, c’était le fait qu’il ne fallait pas penser les photos comme des objets, mais bien comme des pratiques. L’exposition était donc une espèce d’éventail de différents dispositifs qui questionnaient les pratiques qu’on peut avoir avec la photo. Le tout porté sur un terrain spécifique, une friche industrielle dans la Loire, dans la vallée de l’Ondaine. Puis j’ai progressivement élargi le spectre : d’abord la friche, puis j’ai interrogé la ville, puis le territoire et enfin la vallée autour. Toutes les pièces qui sont présentées dans l’exposition constituent différentes modalités de réflexion sur l’image, le tout appliqué à ce terrain-là. Je vais vous montrer quelques exemples en images6 : on voit ici la scénographie que j’évoquais tout à l’heure (figure 5), avec l’idée qu’on puisse voir l’ensemble des pièces depuis chaque point de la salle. On n’est pas confronté à un seul élément, on en a toujours plusieurs, dans une sorte de co-visibilité permanente. Par exemple, là, au premier plan, c’est la thèse exposée sur une table et derrière, on voit tous ces dispositifs grâce à des jeux de transparence et de suspension.

53

54Camille — Cette thèse au premier plan, elle est décomposée ? Mise à plat sur la table c’est ça ?

55

56Oscar — Oui je l’avais découpée en chapitres que j’avais collés sur la table en livrets. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, il y a le 5 et le 6 derrière et qu’on ne voit pas là. Il y avait aussi toute une réflexion sur la relation entre l’archive et l’atlas dans ma thèse, assez proche de ce que peut en dire Georges Didi-Huberman7. J’avais placé cette boîte d’archives (figure 6) dans laquelle on retrouve toutes les images et tous les éléments de ma recherche, qui sont plus ou moins virtuellement dans la boîte d’archives, trônant au milieu, mise en scène de façon un peu théâtrale et éclairée à l’aide d’un petit spot.

57

Figure 6. Vue de l’exposition : « L’archive », boîte d’archive en métal © Oscar Barnay.

58

59Camille — Est-ce ta propre boite ?

60

61Oscar — La mienne, oui. Elle est actuellement dans mon bureau et j’ai rangé tous les éléments de l’exposition dedans maintenant. Il y a vraiment cette idée « On sort l’archive et ça devient un atlas, et puis on le range et ça redevient l’archive ». Encore une fois, cette réflexion est liée au texte de Georges Didi-Huberman sur la relation archive-atlas8.

62

63Camille — Ton exemple illustre bien la dramatisation – dont parlait Anne en début de journée9 – que l’exposition te pousse à faire…

64

65Oscar — Complètement. J’ai acheté une boîte exprès pour l’exposition, pour y mettre mes trucs dedans. C’est vraiment un geste qui n’est pas très compliqué à faire, mais qui a une charge symbolique forte et qui permet de porter un discours un peu méta sur les réflexions dans la thèse liées aux atlas et aux archives.

66

67Il y a aussi des interrogations sur des objets spécifiques, par exemple une fascination assumée pour la cheminée d’usine, puisque l’usine sur laquelle je travaillais est complètement en friche. Elle est un peu noyée dans la végétation. De l’extérieur, on ne voit que des arbres, il y a juste la cheminée qui dépasse. Il y a un symbole dans le grand paysage et une implication sur la relation du site à son paysage. J’ai fait tout ce travail de recensement de la présence visuelle de la cheminée depuis le paysage environnant. Le travail qui est ici (figure 7), c’est un recensement photographique des points dans le grand paysage d’où la cheminée est visible. Les photos sont reliées aux points de prise de vue. J’aime bien cette image un peu clichée, des ficelles rouges et des gommettes qui relie tous les points. C’est très cliché de l’enquête. On voit les photos de la cheminée d’usine, elle-même modélisée et imprimée en 3D. Au-dessus, un atlas sur l’imaginaire des cheminées d’usine avec des images collectées (figure 8).

68

Figure 7 et 8. Vues de l’exposition : « Voir & penser la cheminée d’usine », tirages, cartographie, atlas d’image, tirage sur tissu © Oscar Barnay.

69

70Ailleurs, j’ai proposé un autre dispositif assez expérimental. C’est une réflexion sur le fait que le sens des images, des photos, ne leur est pas intrinsèque, mais dépend des ensembles d’images qu’on produit, des contextes dans lesquels on les montre, etc. Et donc j’avais imprimé… je ne sais plus combien il y en a… 340 photos que j’avais faites sur le terrain, et collées au mur. Et il y avait un mapping, un vidéoprojecteur qui projetait des cadres de couleurs dessus, un peu comme le principe d’un orgue de Barbarie, c’est un peu le même fonctionnement. Toutes les 15 secondes environ, la diapo changeait de cadre pour mettre en lumière différentes photos selon des thématiques précises. Par exemple : toutes les photos qui évoquent la question de la végétation, toutes les photos qui montrent la cheminée, toutes les photos qui sont construites géométriquement de telle façon (avec un point de fuite centrale, etc.). Autrement dit, toutes les façons dont on peut créer de nouvelles constellations d’images à partir d’un même ensemble de photographies.

71

72Camille — Comment as-tu procédé ?

73

74Oscar — J’ai composé cette grille de photographies sur Indesign (figure 9), sur mon ordi. Ensuite, j’ai créé une grille de carrés noirs qui était posée dessus et selon les besoins je supprimais les carrés noirs pour que ça fasse des carrés blancs (figure 10). C’était un peu laborieux, assez artisanal, mais c’est le moyen le plus simple que j’ai trouvé. Ce n’est pas littéralement un mapping, juste un vidéoprojecteur qui balance ces images-là, noires et blanches. C’est assez archaïque, mais ça marchait assez bien.

75

Figures 9 et 10. Vue de l’exposition : « Répertoire : constellations d’images », fichiers de projection lumineuse sur les photographies imprimées © Oscar Barnay.

76

77Une autre unité de l’exposition traitait de la question de l’augmentation des images, de la fiction par l’image. C’est tout un travail de collage dans lequel j’ai croisé des images tirées de l’histoire de l’art, de l’histoire de la photographie et du cinéma, avec des photos que j’avais faites moi-même sur mon terrain. Par exemple, les collages pouvaient mélanger une photo de l’usine Akers prise en 2018 dans un tableau d’Hubert Robert du XVIIIe siècle, un paysage industriel d’un peintre belge, Pierre Paulus, croisé avec le site actuel, etc. Il y a beaucoup de clins d’œil aussi. Comme la peinture de Bruegel, L’Ancien, La moisson (1565), qui était également dans la thèse, parce que Tim Ingold l’utilise pour parler de la notion de taskscape10 : c’est quelque chose sur lequel je réfléchissais, donc je l’ai utilisée dans un collage. Il y a beaucoup de clins d’œil, il y a vraiment un côté un peu ludique. Globalement d’ailleurs, je me suis fait un peu plaisir aussi dans cette exposition par rapport à la recherche. Il faut quand même le dire.

78

79Sur un autre mur (figure 11), c’est la notion de chambre d’enquête, aussi assez importante pour moi, qui est exposée. On rejoint les murs d’images qu’on a évoqués hier avec Anne Reverseau11. C’est un ensemble de plein de modalités d’images différentes : des photos que j’ai faites, des photos aériennes que j’ai récupérées, des cartes, des plans que j’ai produits, des cartes et des plans que j’ai récupérés, un article que j’avais écrit sur la morphogénèse du territoire industriel, différents types de documents. L’idée ici est de dire que, dans la représentation en architecture, c’est l’intermédialité et la communication entre différents types de documents qui est importante. Là, c’était à peu près tout ce que j’avais produit, moi, pendant mes recherches. Le fait de les coller au mur ensemble, ça créait des résonances, ça créait des espaces de discussion entre les images. Dans cette chambre d’enquête, il y avait également une réflexion sur l’arpentage numérique par Google Street View. Au milieu du mur d’images, il y avait la projection d’une capture d’écran vidéo de déplacements dans Google Street View sur le site.

80

Figure 11. Vue de l’exposition : « Chambre d’enquête » © Oscar Barnay.

81

82Une autre unité était composée de reconductions photographiques de cartes postales anciennes, présentées sur une suspension transparente. Ça, c’est un bon exemple d’ailleurs de la manière dont j’ai travaillé, parce qu’il y a des choses que j’ai produit un peu spontanément. Je m’explique.

83Dans mes recherches, je lisais des choses, des dispositifs qui avaient été faits en photo et je me disais : « Tiens, ce serait marrant d’essayer ça sur mon terrain ». À l’inverse, il y a des choses que j’ai faites spontanément et qui m’ont amené à des questions scientifiques. C’est le cas ici, par exemple. C’est une habitude que j’ai en tant qu’architecte, quand je travaille sur un terrain, je vais chercher des cartes postales anciennes, j’ai envie de voir à quoi ça ressemble. Dans ce cas-là, je suis allé reproduire les points de vue, j’ai reconduit ces photos (figure 12). Ça m’a amené à poser la question de la reconduction dans la thèse, qui en fait n’est pas nouvelle et sur laquelle il y a une littérature, mais dans mon cas c’est quelque chose qui est arrivé par la pratique du terrain. Il y a vraiment eu des allers-retours, parfois dans un sens, parfois dans l’autre. Vu que j’avais acheté des cartes postales anciennes, je les ai collées sur un plexiglas, puisque comme la plupart ont circulé, il y avait des choses écrites derrière. C’étaient des cartes postales qui dataient pour la plupart du tout début du XXe, des années 1900, 1910, 1920. On voit des gens qui écrivent derrière : « Voilà l’usine où je travaille », qui mettent une croix sur des lieux. Donc, l’usage du plexi comme support d’accrochage permettait aux visiteurs de voir le recto et le verso des cartes. Ci-dessous, quelques exemples de reconduction photographique de ces cartes postales que j’ai pu réaliser avec des espaces qui ont complètement changé et d’autres absolument pas en 100 ans. C’est assez étonnant.

84

Figure 12. Reconductions photographiques à partir de cartes postales anciennes © Oscar Barnay.

85

86On retrouve également dans cette exposition la question des inventaires photographiques, c’est assez littéral aussi, je ne vais pas m’appesantir là-dessus. Et puis la thèse donc, qui était présentée comme un élément de l’exposition à part entière, ce qui était important pour moi. On peut voir d’ailleurs que, même sur la couverture de la thèse, il y a un mur d’images, parce que j’ai vraiment une passion pour les atlas et ce genre de choses. Dans le manuscrit, il y avait un carnet au centre, qui présentait ce travail, cet atlas. C’était une espèce de réflexion progressive par les images, pour dire avec des images ce que l’on ne pouvait pas dire avec du texte. Ce ne sont que des images collectées que je n’ai pas produites moi-même, mais que j’ai assemblées, dans une aspiration vraiment warburgienne12. Cet atlas, il était dans la thèse, mais aussi dans l’exposition. Avec la disposition de la salle, le jury était devant l’atlas et ne pouvait donc pas le voir, mais comme ils l’avaient dans la thèse, ils n’avaient pas forcément besoin de l’avoir exposé.

87

88Un dernier exemple de dispositif dont je peux parler ce sont les quelques-unes de mes photographies que j’ai faites tirer en grand, sur des tissus. Ce qui est rigolo parce qu’on peut les voir dans les deux sens quand on les suspend, parce que le tissu est un peu transparent. Ça crée des jeux de lumière. L’idée était aussi de tirer des images en grand et que les visiteurs et visiteuses de l’exposition se les prennent un peu dans la figure, de façon imposante – toujours dans l’idée d’explorer différentes modalités de voir et de montrer des photos. Je ne l’ai pas dit aussi, mais dans le mur d’enquête que je présentais, il y avait autant des jolis tirages sur Dibond que des trucs imprimés à l’arrache à la photocopieuse et collés juste avec du scotch sur le mur. De manière à confronter l’ensemble, à croiser tout ça.

89

90Camille — Merci Oscar pour cette visite virtuelle. C’est étonnant que ce travail personnel qui semble très abouti n’apparaisse pas dans la thèse, tout en étant mené en parallèle, qu’il ne puisse être assumé comme une recherche-création et qu’il reste d’une certaine manière éphémère à travers l’exposition.

91

92Oscar — Je ne l’ai pas soutenu comme une recherche-création parce que je ne voyais pas comment assumer le statut de la création. Ce que je faisais était trop bancal. Ce n’était pas vraiment un projet d’architecture. C’était un peu ambigu, entre architecture et photographie et enquête. Je ne voyais pas comment j’allais me défendre devant le jury, donc j’ai décidé que ça ne serait pas dans ma thèse.

93

94Et en même temps ça m’a beaucoup libéré. Je me suis permis des choses que je ne me serais peut-être pas permis si je l’avais assumé comme une création dans la thèse. Et effectivement, le jury a dit : « C’est évident, on comprend mieux la thèse en voyant l’exposition ». À la fois, je n’ai pas eu les dangers de la recherche-création et j’ai pu en tirer pas mal d’avantages. Je suis content d’avoir fait ce choix au final.

95

96Camille — J’aime beaucoup l’idée que ta thèse se comprenne mieux par l’exposition d’une démarche personnelle, de ta propre expérimentation et donc à travers le point de vue du chercheur lui-même, qui s’efface parfois dans l’écrit universitaire ; et cet exemple montre aussi que l’exposition peut être un outil de médiation à destination de ses pairs et pas uniquement de publics non spécialisés, comme cela est souvent pensé.

97

98À l’inverse toi Valentin, ton exposition a officiellement un statut de recherche-création ? Tu as répondu à une commande ? Est-ce plus facile à assumer en venant du design selon toi ? Est-ce une discipline dans laquelle la recherche-création se fait de manière plus naturelle ?

99

100Valentin — Il y a finalement assez peu d’endroits où la recherche-création est vraiment assumée en France, parce que ça pose énormément de contraintes de laboratoires, de financements, de techniques et même de légitimité scientifique. De légitimité scientifique aussi pour les directeurs qui assument d’encadrer une thèse-projet ou une thèse recherche-création qui sort des cadres communs. Il y a quelques endroits identifiés comme à l’ENSAD, à Nîmes ou à Saint-Étienne. Si on va là-bas, c’est vraiment pour faire ça. Bien que les thèses en design se multiplient, elles restent assez peu nombreuses. Surtout pour le design d’espace. Je suis inscrit en thèse en design et pas en architecture, géographie ou anthropologie où l’exposition peut aussi advenir à un moment donné. Là, non, le cœur, c’est le design, l’histoire du design, l’histoire des expositions, l’histoire du design des expositions. Dans ce cas, le projet d’exposition n’est pas une illustration, un complément de thèse ou quelque chose qui viendrait après. Là, on est vraiment dans la configuration dont on parlait tout à l’heure, celle de la réécriture, lorsque l’exposition vient faire bouger le manuscrit. C’est-à-dire que j’avais évidemment écrit des choses, puis intervient le projet d’exposition dans lequel j’ai un rôle de scénographe, qui me ramène au texte pour tenter de l’intégrer. Il faut alors reprendre le début, on redécoupe, on refait même le chapitrage, même le sommaire. Et ça, ce sont aussi des libertés qui sont parfois difficiles à s’autoriser, qui prennent du temps, qui sont permises aussi, je pense, par l’inscription de la thèse en design. Comme il y en a peu, comme les formats sont peu connus, comme il y a aussi une légitimité scientifique qui se cherche, on a cette chance-là d’entendre : « Mais inventez vos formats ». Ce qui n’existe pas vraiment dans d’autres disciplines, avoir cette liberté-là de dire : « Oui, oui, une exposition, très bien. Elle intervient à la fin ou elle fait avancer le propos. Inventez votre format tant qu’il y a un propos scientifique ou quelque chose de méthodologique, d’épistémologique qui va se dégager de ça ».

101

102C’est comme ça que l’inclusion de cette exposition au Kenya a pu être faite en plus de coïncidences, d’accidents heureux. C’est-à-dire que dans mon histoire des expositions, je travaille à un moment donné sur « Mass Moving » – un collectif belge des années 1960-1970. Je regarde les projets qu’ils ont faits, ce qui n’est pas évident parce que leur dernier projet s’appelle Autodafé. Ils ont brûlé toutes leurs archives. Donc, pour retrouver des choses, c’est compliqué. Mais je découvre qu’il y a une de leurs actions qui se passe au Turkana, au Kenya. Je travaille sur ces archives-là, sur leurs expositions, les dispositifs qu’ils fabriquent et comment est-ce qu’ils traitent cette région-là. Quelques mois après, je me retrouve comme scénographe à partir au Turkana pour un projet d’exposition. Donc, ça fait aussi partie de ces accidents heureux et il y en a eu. Oui, il y en a eu beaucoup.

103

104Donc, pour revenir sur les outils et méthodes de cette thèse-là, il y en a eu plusieurs et c’est dû à cette position de l’exposition comme une commande extérieure que je peux re-manipuler.

105

106Pour donner rapidement quelques éléments de contexte, c’est une exposition d’archéologie. Il faut savoir que l’équipe sur place cherche ces cailloux-là (figure 13). Des pierres qui sont les premiers outils de l’humanité, la première trace de technologie. Quand on me propose de mettre ça en scène, en tant que scénographe et historien du design, il y a une obsession qui se développe très rapidement qui est de voir la première trace d’intentionnalité de fabrication d’un outil, la première trace de design. On les voit peu ici, mais les archéologues sont capables de voir des traces, des marques de fractures régulières, qu’on peut distinguer avec de l’entrainement.

107

Figure 13. Outil daté à 3.3 millions d’années sorti du site Lomekwi 3, Turkana, Kenya © WTAP.

108

109J’ai travaillé avec Sonia Harmand qui est donc l’archéologue en charge de la mission et qui, en 2012, trouve un site au milieu du désert. Le Turkana, ça ressemble à ça (figure 14). C’est gigantesque. C’est au sud de la vallée du Nil. Donc ça traverse évidemment l’Égypte, l’Éthiopie, et là, on est à la frontière entre l’Éthiopie et le Kenya. Parmi les coïncidences qui font la thèse, on m’invite à venir sur un site qui est certainement l’un des endroits sur Terre le plus durement touché par les effets du réchauffement climatique et de la désertification. C’est-à-dire qu’on est sur des étendues et des étendues de sols où il fait 40 degrés à l’ombre — et vous voyez le taux d’ombre qu’il peut y avoir là-dedans... Les seules traces de vie, ça va être ces petits buissons, des acacias, mais qui ont des épines d’environ 20 à 30 centimètres et l’enjeu, c’est juste de ne pas se les prendre dans l’œil. Donc, quand on me présente le projet, on me parle de ça : de cailloux, de désert et d’un campement en me montrant des photos. Autant dire que je suis un peu comme vous, à n’avoir aucune connaissance et à ne pas du tout savoir ce qu’il va falloir faire de cette matière-là. Et l’un des premiers indices, l’une des premières volontés, c’est celle de Sonia Harmand, de me dire : « Je ne conçois pas que tu fasses l’exposition sans venir voir le terrain, sans venir sur site, sans voir comment est-ce qu’on vit et on travaille ». Déjà, elle entremêle les deux, alors que la commande initiale, c’est de faire une exposition photographique pour célébrer les 10 ans de la découverte de cet outil-là, qui recule de 700 000 ans l’origine de l’humanité. Donc, tout de suite, je vois qu’il y a quelque chose qui va bien au-delà de la photographie, qui va bien au-delà de comment est-ce qu’on va pouvoir raconter cette histoire scientifique et cette histoire de vie. Donc, on va essayer de trouver des outils d’enquête.

110

Figure 14. Prise de vue par drone du paysage Turkana © WTAP.

111

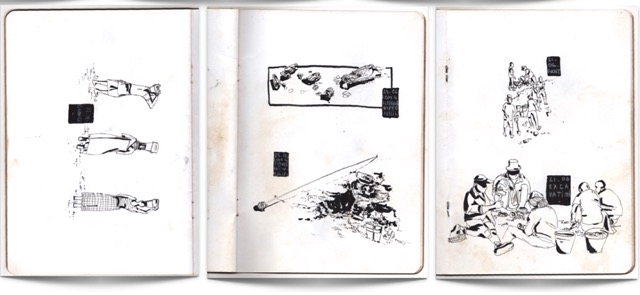

112On voit que ça résonne, sachant que je ne suis absolument pas anthropologue ni ethnologue. Mais par contre, je dessine et je trouve des moyens par le dessin d’entrer dans le terrain. Par exemple sur les sites de fouilles et sur le camp qui est au milieu du désert aussi (figure 15). Ces dessins sont à la fois quelque chose de l’archive, pour garder et faire de la trace. C’est l’obsession du chercheur. Essayer de classifier, d’avoir une trace sur absolument tout, tout le temps et voir plus tard si ça peut être intéressant. Mais c’est aussi un des effets du carnet et du dessin sur site, de pouvoir commencer à rentrer en contact avec le terrain et ses habitants. Sur site, on est avec des fouilleurs, donc des Turkana et des Kenyans qui travaillent sur la mission depuis 20 ans, qui connaissent évidemment le lieu comme leur poche. Leur particularité, c’est un regard scientifique extrêmement pointu. Ce sont eux qui trouvent les sites, ce sont eux qui trouvent les pierres et certains sont d’ailleurs déjà reconnus dans le pays. Parce qu’évidemment, il y a eu beaucoup d’échos autour de cette découverte, ça a été l’occasion pour eux d’aller à Nairobi, dans de grandes villes et d’être interviewés par des journalistes. Donc, quand on commence à dessiner les fouilles, ils disent « Mais dessine-moi. Mais c’est moi que tu dois dessiner, ne dessine pas le site, les pierres, etc. ». Donc, le premier contact, la première barrière qui tombe, c’est par le dessin et par le portrait, notamment. Sur cette photographie (figure 16), il y a les membres de l’équipe, et avec la casquette, c’est Sammy Lokorodi, celui qui a découvert le site de fouille de Lomekwi.

113

Figure 15. Carnet de croquis personnel © Valentin Sanitas.

114

Figure 16. Entretien filmé avec les membres du WTAP (de gauche à droite) Sammy John Eraidorot Lokorodi, Mzee Nsichirin, Samuel Ekuwam Logong and James Ekitala Enyaman sur le camp de Topernawi en juillet 2021 © WTAP.

115

116Un autre problème, pour établir le contact, c’est la langue. L’exposition est trilingue : en français, en anglais et en turkana. Les temporalités de traduction sont une contrainte extrêmement difficile à gérer dans les expositions, d’autant plus quand c’est une langue comme le Turkana qui est strictement orale, qui n’a pas réellement d’écriture. Je me retrouve avec un petit manuel qui date des années 80, récupéré à l’aéroport de Lodwar, la ville la plus proche. Après, certains Turkana comme Sammy parlent très bien anglais, et font un peu la transition. Avec eux et avec des archéologues de la mission comme Nicholas Taylor qui a été mon binôme pour la réalisation de l’exposition, on essaye de commencer à recueillir la parole. Et là, on passe à la fois par le dessin, par l’écrit et par l’enregistrement audio-vidéo. Une vidéo se retrouvera finalement plus tard dans l’exposition. L’exposition a eu lieu à Nairobi, au Musée national (NMK). Lors du vernissage, il y avait beaucoup d’officiels français, mais on avait aussi cette langue, on avait cette présence-là, cette occupation de l’espace par le son. C’est d’ailleurs une langue extrêmement continue, il y a très, très peu de pause. Donc comme une psalmodie, ce son venait occuper l’espace.

117

118On fabrique aussi des documents d’archive que les archéologues n’ont jamais pris le temps ou eu l’occasion de faire. Ils n’avaient jamais enregistré la parole et les questions qu’on pouvait leur poser, à savoir : Comment conçois-tu cette mission archéologique ? Est-ce que ça change quelque chose pour toi ? Est-ce que c’est important, ces recherches scientifiques ? Comment as-tu vécu les moments de la découverte et tout ce qui s’en est suivi, etc… ? Cet archivage-là, qui est en fait un archivage de la mission sur la mission elle-même, n’avait jamais été fait. Et l’exposition est l’occasion de faire ça.

119

120Camille — As-tu une photographie de l’exposition pour que l’on visualise ce dont tu parles ?

121

122Valentin — Voilà.

123

Figure 17. Vue de l’exposition Turkana Tools : The dawn of technology, National Museums of Kenya, Nairobi, décembre 2021 © Valentin Sanitas.

124

125Tout l’enjeu a été d’essayer de lier cette vie, ce vécu si particulier. Il y a tout un chapitre dans l’exposition qui porte uniquement sur la question de la gestion de l’eau. Comment est-ce qu’on fait un camp au milieu du désert pour 40 personnes quand il fait 50 degrés, qu’on est isolé et que le village le plus proche est à trois heures de voiture ? Eau évidemment, mais aussi essence, batterie, etc. Juste pour présenter cette question des ressources et de l’équipement, la traduction par la photo n’était pas suffisante et on avait besoin d’avoir ce regard simultané, multimédia, au sens d’avoir la photo du camp, la cartographie des distances et les éléments physiques, quelque chose que l’on peut manipuler. Une des particularités, c’est qu’il n’y a aucune vitrine dans cette exposition-là. Ça aussi, ça a été une volonté de Sonia, vraiment très forte, qui a guidé l’exposition : avoir des supports, mais aucune vitrine, pour n’avoir aucune mise à distance pour exposer les objets, qui sont ici les outils. Ce sont des moulages qu’on a fait faire au musée et qui sont extrêmement fidèles aux originaux. C’est-à-dire même en termes de poids, de couleurs, de textures. Il n’y a presque que Sonia qui est capable de dissocier le vrai du faux. C’est vraiment un travail qui a pris du temps même si tout ça a été fait en deux mois. Je ne l’ai pas dit, alors que c’est une contrainte évidemment majeure. Tout cela n’a été possible que par le travail de préparation de Nicholas Taylor avec le musée et les fournisseurs puis grâce au temps passé sur place, notamment par un séjour d’un mois complet à Nairobi, du montage à l’ouverture de l’exposition. La contrainte de temps a finalement permis de prendre l’exposition comme une résidence de création d’exposition, plutôt que comme une commande puis un livrable. C’est-à-dire que ça a été plusieurs séjours successifs, dont un long moment, juste avant le montage, pour superviser la conception et le montage. Tout a été fait sur place. Je pourrais aussi parler de tous les choix de matériaux, de contraintes techniques, etc. Ce qui a donné cette allure à cette exposition-là, c’est la collaboration avec les ateliers et les artisans (fundis) du musée. Ils sont devenus co-designers du projet très rapidement, à trouver des solutions techniques, à venir dessiner et augmenter les plans qui ont été faits. Et on se retrouvait avec quatre, cinq, six écritures. Et ça, ça fait partie aussi de l’utilisation de l’exposition comme un moyen, un outil de mise en relation et de communication de savoirs et de regards.

126

127Camille — On est en effet dans une configuration tout à fait différente de celles partagées par Nolwen et Oscar : l’exposition comme outil de travail collaboratif, parfois proche du focus group, puisque sa réalisation permet de faire parler chacun des acteurs, de recueillir les points de vue et de les confronter, dès qu’il y a des choix concrets à faire. L’enquête se fait à travers l’exposition.

128

129Valentin — Oui, bien sûr. C’est peut-être insignifiant, mais c’était la première fois qu’une exposition aux musées nationaux du Kenya était en langue turkana. Ça n’avait jamais été fait. Et on nous disait : « Ce n’est pas la peine, on n’a pas le temps, etc., mais personne ne parle cette langue de toute façon, personne ne lira le turkana ». Ça a été maintenu. Pendant le montage, le gardien était turkana et il est venu accompagné de ses collègues pour dire : « Regardez, ça, c’est ma langue ». Et sûrement a-t-il eu une lecture différente de l’exposition. Un autre aspect de l’inclusion des différents acteurs de l’exposition concerne les Fundis : c’était la première fois qu’ils étaient crédités comme ayant participé à l’exposition. Première fois que dans les discours officiels, on citait leur nom personnel et pas juste « Département des expositions, ateliers, etc. ». Cela nous avait été refusé par le musée en argumentant que si on commence à les citer eux, il faudrait aussi citer tous les autres départements. On trouve bien sûr les mêmes problématiques dans nos musées français. C’est quelque chose qu’on a maintenu et qui était particulièrement important pour faire de cette exposition une écriture commune et un vrai moment de collaboration.

130

131Camille — C’est en même temps reconnaitre que le travail technique est créatif, que les contraintes imposées par la faisabilité configurent le discours de l’exposition, que celui-ci n’est pas déconnecté de sa mise en forme. Et donc que les expositions sont bien co-écrites grâce à l’expertise de chacun. Dans un tout autre registre, pouvez-vous nous donner, si vous l’avez en tête, le budget de chacune de vos expositions ?

132

133Oscar — Environ 500 euros

134

135Camille — Seulement ?!

136

137Oscar — Je n’ai pas fait l’expo dans un musée, je l’ai faite dans l’École d’architecture de Saint-Étienne, qui a une salle d’exposition et une reprographie en interne. Donc, tous les documents imprimés l’ont été en interne. Ce sont un peu des frais masqués. Avec les 500 euros on a financé les tirages sur le dibond, 300 euros, la plaque de plexi c’était un peu moins de 100 euros, et quelques blocs de béton cellulaire et du matériel de l’école, notamment les panneaux métalliques, des choses récupérées. J’ai eu le soutien logistique de l’école surtout, notamment de Paul Roth, le responsable multimédia de l’ENSASE, qui avant bossait à la BNF au montage d’expo, qui est hyper calé sur l’éclairage et qui a donc été d’une aide incroyable. Également sur les projections et le montage vidéo. Donc j’ai eu l’aide d’une personne de l’école et une enveloppe de 500 euros, financée par l’école, qui a payé toute l’expo. Mais il faut préciser que j’ai tout fait moi-même, j’ai passé une semaine à faire le montage tout seul, les impressions. C’est ça aussi, le coût masqué. Hier, tu évoquais Camille que dans le budget de ton expo, il avait fallu payer des artistes ou payer des droits d’auteurs, mais dans mon cas, ce ne sont que des productions personnelles, donc il n’y avait aucun problème là-dessus, de droit d’auteur ou de transport.

138

139Nolwen — Nous, à Réjouisciences, on ne sait ni combien ça va coûter, ni combien on va avoir. Mais on sait un peu où demander. Je pense qu’on peut réussir à obtenir minimum 5 000 et maximum 10 000 euros. Les dépenses vont très vite…

140

141Valentin — Je dois avoir le devis exact, mais c’est autour de 20 000 euros pour le coût de l’exposition, peut-être un petit peu moins, parce que je crois qu’on n’a pas utilisé tout le budget. En fait, le budget est aussi conditionné par la temporalité du projet. On a fait la sélection photographique, les textes, la traduction, toutes les structures métalliques, les fournisseurs, tout, en deux mois et demi. Donc on n’a pas le temps non plus de faire des dispositifs qui coûtent cher. On est obligé d’aller à l’essentiel. Il y avait évidemment plein de choses qu’on aurait pu augmenter. Après, ce n’était pas non plus forcément la volonté du projet, mais il y avait des systèmes d’interactivité, il y avait des jeux avec les moulages. Un élément que je n’ai pas montré, ce sont les ateliers pour enfants. On a conçu des dispositifs de fausses fouilles, des bacs de fouilles, où l’on invitait les scolaires à jouer les archéologues.

142

143Camille — C’est intéressant d’avoir ces fourchettes en tête, car on peut vite être effrayé face aux gros budgets de certaines institutions muséales, parfois des centaines de milliers d’euros, et croire que ça ne vaut pas la peine de se lancer avec quelques milliers « seulement ». Et lorsqu’on vous écoute et qu’on prend la mesure de ce que peut apporter la conception d’exposition à une recherche doctorale, on mesure aussi l’importance des structures d’accompagnement, universitaires notamment, qui ont tout intérêt à développer de tels espaces d’expérimentation.

144Nous sommes pile à l’heure, mais on va quand même prendre quelques questions, dans le public, si vous en avez des transversales.

145

146Lise [Renaud] — en vous écoutant, on a l’impression que l’exposition vient combler un manque, est-ce le cas ? Et si oui, lequel ?

147

148Nolwen — Je pense que c’est un peu comme ça que sont nées les écritures alternatives. Il y avait l’idée qu’il fallait quelque chose d’autre, que ça ne suffisait pas. Ça me parle. Et si ce n’est pas un manque à combler, pour moi, ça reste un plus. C’est l’envie de donner davantage ou autrement.

149

150Valentin — Oui, je crois que ça tient au sujet qu’on traite. C’est une question transversale, mais ce sont des recherches qui le sont aussi, qui ne sont pas strictement dans un domaine précis et donc qui puisent dans des dispositifs et des outils différents. Pour mon cas, je parle précisément dans la thèse de ce moment où la 2D ne suffit plus à communiquer les bouleversements environnementaux. Il y a une citation que j’aime bien de Germano Celant, qui est historien de l’art et des expositions, qui dit : « Sans corps, il n’y a pas de regard »13. Je crois que ça traduit un petit peu cette chose-là. Au bout d’un moment, pour vraiment qu’il y ait un regard commun et le moyen d’attraper ces sujets-là, on a besoin d’un corps quel qu’il soit.

151

152Oscar — Moi, je ne l’avais pas défini en tant que manque, mais en tant que quelque chose de fondamental, d’essentiel dès le début du doctorat. Donc, effectivement, si on l’enlevait, il manquerait clairement. Sur deux dimensions, à la fois parce qu’il y a un peu de pratique et de création qui a vraiment alimenté ma recherche, donc, si on l’enlève, il manque une partie du processus. Et également, je crois que tu l’as évoqué aussi tout à l’heure, sur la capacité à parler de la cuisine de la recherche, à parler de la façon dont on a fait la recherche, comment les choses sont arrivées. C’est l’idée que ce n’est pas un manuscrit qui est tombé du ciel après avoir lu et réfléchi, mais qu’il y a vraiment des allers-retours dans la pensée entre le terrain, la pratique, le faire, l’écrire, le débat, la discussion, etc. Peut-être l’exposition permet aussi de restituer ça. Je suis complètement d’accord avec ce constat sur le fait qu’il y a besoin d’autres alternatives à l’écriture scientifique qui est très codée, qui est très intéressante, mais qui a cette limite aussi.

153

154Nolwen — De mon côté, je voulais bien ajouter quelque chose aussi, qui est assez transversal, c’est la question du choix de ce que l’on doit ou peut montrer et de ce que l’on ne montre pas. Dans le cadre de mon exposition, il y a le risque de base qui est de vouloir tout présenter. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce risque de vouloir mettre en avant uniquement l’extraordinaire ou alors que le beau. Camilo León-Quijano demandait hier ce qu’il est bon de montrer et pour qui. Est-ce que, dans mon cas, c’est pour les personnes de là-bas, du Népal, qui sont quand même au centre de cette recherche, ou est-ce que c’est pour les gens d’ici ? Dans mon exemple, l’exposition va avoir lieu à Liège et ne sera peut-être pas vue par des Népalais, Népalaises, donc c’est assez particulier. Cela me pose un ensemble de questions que je trouve intéressantes dans la construction du dispositif.

155

156En conceptualisant l’exposition ensemble, Thomas Beyer de Réjouisciences m’a demandé par exemple si je voulais qu’on utilise un tigre empaillé à disposition dans les collections universitaires, pour la scénographie. J’ai refusé immédiatement (rires). Et puis, j’ai réalisé que c’était une vraie question. J’ai dit non parce que j’ai pensé aux réactions des personnes là-bas, qui trouveraient ça extrêmement étrange, voire mal. En moi, dans la thèse et surtout pour penser l’exposition, c’est toujours ça, j’observe que j’ai ces deux regards… En anthropologie, c’est le jeu. En restant plus d’un an sur le terrain, en menant ce qu’on appelle une observation participante, en apprenant la langue et en participant intensément au quotidien, on vit une modification de son regard et de sa manière de penser. Et donc, je suis à la fois là-dedans quand je pense à l’expo et en même temps dehors, en pensant que je veux que ce soit accessible aussi et visible par les gens d’ici. Un autre exemple : là-bas, quand quelqu’un meurt attaqué par un animal, on m’envoie sa photo sur les réseaux sociaux, sans flouter quoi que ce soit. Donc j’ai des images de cadavres ensanglantés, sur Facebook, qui défilent. Ici, ce serait complètement impensable évidemment. Et en même temps, là-bas, c’est juste normal de montrer ça. Donc, ça pose la question aussi du rapport à la mort. Pareil pour les rites, par exemple. Ici, ça ne vous choquerait pas que je vous montre des femmes dont on voit un peu les épaules quand elles sont en train de faire un rite dans la rivière. Là-bas, ce ne serait pas possible de voir une photo comme ça ou alors ce serait gênant. Pour moi cette question reste donc fondamentale : qu’est-ce qu’on choisit de montrer, de ne pas montrer, pour qui et comment ?

157

158Camille — Ce serait d’ailleurs sûrement intéressant de penser ensuite ton exposition au Népal, pour observer ce qui change, pour identifier les pas de côté que cette transposition t’amène à faire. Dans une première version, certaines choses ont pu se faire de manière automatique, intuitive, sans être conscientisées ; travailler à une seconde version, avec de nouvelles contraintes, peut révéler ces impensés et être source de pensée. L’itinérance, quand elle implique adaptation, met en exergue les partis pris initiaux et oblige à faire de nouveaux choix. C’est aussi ce travail de réécriture qui peut être heuristique pour le chercheur.

159

160Nolwen — La question de la restitution est aussi très importante, en particulier en anthropologie, puisque l’on étudie la vie et le fonctionnement d’un groupe humain. J’ai pensé à faire en sorte que cette expo soit itinérante, « multi-située », pour qu’elle puisse aller dans mon autre université de cotutelle, mais aussi au Népal. Cependant, au-delà des défis logistiques considérables, je ne pense pas que cela apporterait nécessairement quelque chose aux populations locales. Elles connaissent ce territoire bien mieux que moi et se sentent déjà directement concernées par les enjeux des conflits homme-faune. Cela n’enlève rien au fait que mon travail puisse être important pour de nombreuses personnes là-bas, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde, et ce que j’ai vécu en tant que chercheuse, ce qui est au centre de l’expo, ça a été observé, voire vécu avec moi, en direct. Je crois que la restitution doit avoir lieu, mais dans le cas de mon terrain, elle se fait et s’est faite par d’autres biais. En fait, il me semble essentiel qu’elle soit adaptée à ce qui est utile ou souhaité par les personnes sur place. Elle doit constituer un compromis entre ce que nous pouvons offrir et ce qui est effectivement bienvenu, nécessitant une réflexion menée quasiment au cas par cas.

161

162Camille — Merci Nolwen, merci Oscar et Valentin pour cette discussion.

163

Date de réception : 10 mai 2025.

Date de publication : 10 décembre 2025.

164

Bibliographie

BALLARD Chris, « The Return of the Past : On Drawing and Dialogic History », The Asia Pacific Journal of Anthropology, n°14 (2), 2013, p. 140.

CELANT Germano, « Perché e come ? Una conversazione con Germano Celant », dans Id. (a cura di), When Attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013, catalogue d’exposition, Venise, Fondation Prada, Ca’ Corner della Regina, 2013, p. 652.

DIDI-HUBERMAN Georges, Atlas Ou Le Gai Savoir Inquiet, Paris, Éditions de Minuit, 2011.

FUENTES Augustin, « NaturalCultural Encounters in Bali: Monkeys, Temples, Tourists, and Ethnoprimatology », Cultural Anthropology, the American Anthropological Association, vol. 25, n° 4, 2010, p. 600-624.

INGOLD Tim, « The Temporality of the Landscape », World Archaeology, n° 25, 1993, p.152–174.

TONDEUR Kim, « Le Boom Graphique en Anthropologie. Histoire, actualités et chantiers futurs du dessin dans la discipline anthropologique », Omertaa, Journal for applied anthropology, 2018, p. 703-718.

WARBURG Aby, L’Atlas Mnemosyne, Paris, Écarquillé, 2012.

Notes

1 FUENTES Augustin, « NaturalCultural Encounters in Bali: Monkeys, Temples, Tourists, and Ethnoprimatology », Cultural Anthropology, the American Anthropological Association, vol. 25, n° 4, 2010, p. 600-624. Pour une définition de la zone de contact, se référer à la page 606.

2 VOUILLER Nolwen, Une rivière pour frontière. Étude des interactions entre animaux sauvages, domestiques et humains médiatisées par une rivière, dans la jungle de Bardiya (Népal), mémoire de fin d’études, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 2020, 230 pages, non publié à ce jour.

3 Trois épisodes : Lettres à mes proches (15 juin 2021), Une anthropologue dans la jungle (30 juillet 2021) et Risquer sa vie pour la science (01 décembre 2021).

4 TONDEUR Kim, « Le Boom Graphique en Anthropologie. Histoire, actualités et chantiers futurs du dessin dans la discipline anthropologique », Omertaa, Journal for applied anthropology, 2018, p. 703-718.

5 BALLARD Chris, « The Return of the Past : On Drawing and Dialogic History », The Asia Pacific Journal of Anthropology, n°14 (2), 2013, p. 140.

6 Le catalogue de l’exposition est disponible en ligne sur : https://hal.science/hal-04812585 (consulté le 12 juin 2025).

7 DIDI-HUBERMAN Georges, Atlas Ou Le Gai Savoir Inquiet, Paris, Éditions de Minuit, 2011.

8 Ibid.

9 Se référer au premier article du dossier.

10 Le Taskscape est une notion développée notamment par Tim Ingold, construite à partir des termes anglophones de « task » et de « landscape », et qui invite à penser le paysage comme étant la résultante d’innombrables actions (« tasks ») liées entre-elles. Voir notamment : INGOLD Tim, « The Temporality of the Landscape », World Archaeology, n° 25, 1993, p.152–174.

11 Se référer au premier article du dossier.

12 WARBURG Aby, L’Atlas Mnemosyne, Paris, Écarquillé, 2012.

13 CELANT Germano, « Perché e come ? Una conversazione con Germano Celant », dans Id. (a cura di), When Attitudes Become Form. Bern 1969/Venice 2013, catalogue d’exposition, Venise, Fondation Prada, Ca’ Corner della Regina, 2013, p. 652.