- Accueil

- 82 (2024/1) - Varia

- L'apport de F. Durand-Dastès à la didactique de la Géographie

Visualisation(s): 814 (6 ULiège)

Téléchargement(s): 65 (1 ULiège)

L'apport de F. Durand-Dastès à la didactique de la Géographie

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

Au départ de quelques articles publiés principalement au tournant des années quatre-vingt dix, nous avons identifié sept grandes idées et/ou recommandations formulées par F. Durand-Dastès pour développer et surtout pour dynamiser l’enseignement de la géographie dans le secondaire. Ces idées et/ou recommandations visent essentiellement le contenu des cours qu’il souhaitait mettre davantage en lien avec l’essence même de la discipline et son formidable apport à la formation des jeunes.

Abstract

Starting from some articles mainly published in the 1980s-1990s, we have identified seven major ideas and/or recommendations formulated by F. Durand-Dastès to develop and above all energize the teaching of geography in secondary schools. These ideas and/or recommendations essentially target the content of the courses that he wanted to put more in line with the very essence of the discipline and its tremendous contribution to the training of young people.

Table des matières

INTRODUCTION

1« Comment enseigner la géographie ? Quelle géographie enseigner ? Telles sont brutalement posées les deux questions fondatrices de la didactique de la géographie » (Mérenne-Schoumaker, 2012, p. 9).

2François Durand-Dastès n’a pas enseigné cette discipline et n’a pas écrit de traité de didactique. Il ne se considérait d’ailleurs pas comme un spécialiste de la didactique. Mais il a toujours été intéressé par l’enseignement de la géographie dans le secondaire comme en témoigne sa collaboration pendant 15 ans (de 1993 à 2008) à la rédaction de 11 manuels de lycée (soit 3 de Seconde, 3 de Première et 5 de Terminale), sous la coordination de J. Jalta aux éditions Magnard où il a travaillé sur ses thèmes de prédilection : l’Asie du Sud, du Sud-Est, de l’Est ; les climats ; l’Europe, la France (géographie physique) … et un formidable dossier sur « Climat et sociétés » publié par la Documentation photographique en 1995.

3En outre, par ses nombreuses interventions lors de réunions ou de colloques consacrés à l’enseignement de la géographie, il a beaucoup éclairé ce dernier en cherchant à répondre à la deuxième question, qui suscite le plus de débats. En effet, à travers toutes nos expériences en termes de recherche, de formation et d’accompagnement de professeurs de l’enseignement secondaire, nous sommes convaincue que les problèmes majeurs de l’enseignement de la géographie dans l’enseignement élémentaire et secondaire (comme d’ailleurs dans l’enseignement supérieur) ne sont pas d’ordre méthodologique, mais plutôt d’ordre épistémologique. La géographie scolaire est ainsi, depuis plus de 40 ans, ébranlée à la fois par les mutations du système éducatif, par celles de la discipline touchée notamment dans ses méthodes d’investigation, et surtout par une succession de paradigmes ; ces géographies plurielles accompagnées par l’émergence de spécialisations de plus en plus pointues ne manquent pas de semer des doutes sur l’identité de la discipline et donc sur le « quoi enseigner » ou mieux « le quoi faire acquérir aux élèves » (Mérenne-Schoumaker, 2015).

4L’objectif de cette petite recherche est de chercher à cerner les principales réflexions de F. Durand-Dastès au départ de quelques textes (voir bibliographie) où il aborde la question de l’enseignement de la géographie dans l’enseignement secondaire. N’ayant pas eu la chance de travailler concrètement avec lui sauf dans le cas de la Chaire Sporck dont il fut le titulaire à l’Université de Liège en 2000, nous limiterons nos propos à ses écrits.

5Ces réflexions ont été regroupées en sept grandes idées et/ou recommandations. Pour chacune d’elle, nous tenterons aussi de montrer leur influence dans l’évolution de la réflexion en matière de didactique.

I. UNE GÉOGRAPHIE QUI CONSERVE LA FACULTÉ D’ÉTONNEMENT

6Une première recommandation, à notre sens majeure, est d’entretenir la curiosité, l’étonnement face au monde qui nous entoure. Il rejoint de la sorte la citation célèbre d’Aristote : « Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement de ce que les choses sont ce qu’elles sont ».

7À cette fin, il préconise de confronter les explications, toute science étant un construit qui évolue sans cesse. Il affirme ainsi qu’« il est indispensable, à tous les niveaux, de garder une faculté d’étonnement et de rompre avec un discours - surtout présent dans le secondaire - où les choses sont présentées «comme ça», sans faire place à la confrontation entre des explications suggérées par Y ou Z. On semble craindre de troubler les élèves ! » (Durand-Dastès, 1989b, p. 176).

8Cela implique de développer une géographie qui interpelle, qui interroge l’organisation de l’espace, son fonctionnement pour chercher à « expliquer la diversité ou plutôt sa diversification aux différentes échelles » et qui cherche à « interroger la société en rapport avec son support matériel, hérité à la fois de l’action des générations passées et des forces de la nature » (Durand-Dastès, 1989a, p. 86).

9Ce point de vue a été largement défendu et mis en œuvre 20 ans plus tard au Royaume-Uni par le Manifeste des Professeurs de géographie (Geographical Association, 2009). Ces géographes insistent sur l’importance d’inspirer chez les enfants une curiosité et une fascination pour le monde et ses habitants qui devraient, à la fois, perdurer jusqu’à la fin de leur vie et générer des démarches d’investigation. Les auteurs du Manifeste plaident encore pour accorder une place aux jeunes dans la définition des sujets à aborder. Il faut partir de leurs centres d’intérêt pour les inviter à aller au-delà de leur horizon immédiat. La géographie doit garder son ancrage premier dans l’exploration du monde, à la fois sur le terrain et grâce aux nouvelles technologies. Elle doit contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des élèves, se dégager des idées reçues, de la pensée dominante. Elle doit être critique par rapport à une instrumentalisation possible à des fins nationalistes ou racistes.

10Cette vision est certainement bien loin de la géographie scolaire traditionnelle ou d’une transposition didactique des savoirs universitaires…

II. UNE GÉOGRAPHIE QUI DEVRAIT SUSCITER LE DÉBAT

11En interpellant les élèves, « la géographie est une discipline qui pose des questions, questions auxquelles on n’a pas toujours la réponse » (Durand-Dastès, 1989b, p. 176). D’où la nécessité « de rompre avec une pratique très commune où l’on décrit le phénomène et où on apporte l’EXPLICATION sans faire place à la discussion » (Durand-Dastès, 1989b, p. 176) (le terme est majuscule dans le texte).

12À cette fin, il faut « introduire le débat. Il a sa place en géographie de terminale autant qu’en philosophie. Le rapport population/ressources est une question aussi difficile et intéressante que le rapport entre l’âme et le corps ! » (Durand-Dastès, 1989b, p. 176).

13Dans les cours de géographie, on pratique souvent des débats d’opinion, mais plus rarement ce que F. Durand-Dastès évoque principalement ici, c’est-à-dire des débats scientifiques. Dans ces derniers, les problèmes étudiés peuvent être abordés de différentes manières, résulter de causes multiples, combiner des faits visibles et non visibles, etc. Ce point de vue est partagé par G. Hugonie (1999) qui souligne que dans l’enseignement secondaire, on utilise beaucoup trop d’explications tronquées (par exemple « il n’y a personne près des pôles parce qu’il fait froid »), des explications par « check list » (telles qu’une liste de facteurs proposée aux élèves dans lesquelles il suffit de choisir), des explications par le site et le visible (ce qui amène à privilégier les relations verticales), des explications par des modèles dominants parfois médiatisés (El Niño serait ainsi responsable de la plupart des accidents climatiques) alors qu’il faudrait prendre le temps de bien définir les données des problèmes à résoudre, de bien préciser les enchaînements explicatifs, de les discuter et de les valider avec rigueur.

14Par ailleurs, si le débat signifie échange d’idées, développement d’argumentations et apprentissage de la négociation, il appelle aussi le doute. Les problèmes abordés dans un cours de géographie sont souvent difficiles, comme dit plus haut. Ils n’ont pas tous une solution et la solution n’est pas nécessairement unique ; il en va de même de l’explication, parfois largement discutée entre des auteurs et qui ne traduit que les résultats actuels des recherches. Ce qui paraît correct aujourd’hui ne le sera pas nécessairement demain. Pensons par exemple au poids des actions humaines au sein des changements climatiques qui reste aujourd’hui un sujet très discuté, voire controversé. Il faut donc ne pas craindre de le dire aux élèves et ne pas craindre non plus d’avouer ses doutes.

III. UNE GÉOGRAPHIE RECENTRÉE SUR SON NOYAU DUR

15Ce noyau peut se définir pour F. Durand-Dastès (1990, p. 1), soit par « l’objet de la discipline : l’étude de l’espace organisé par les sociétés humaines, d’un espace géographique (…) », soit par les questions qu’elle pose, avant tout la « question des localisations, que l’on peut aussi appeler encore soit la question « où ? », soit la question « pourquoi là et pas ailleurs ? », « pourquoi là plus qu’ailleurs ? ». La réponse à cette question permet de comprendre la différenciation spatiale qui peut être considérée à son tour comme une autre définition de l’objet de la géographie ».

16Certes, les limites de la géographie sont floues ; F. Durand-Dastès le reconnait et évoque deux raisons pour expliquer cet état des choses (1989a, p. 85). D’une part, la discipline importe des méthodes, des concepts en provenance d’autres disciplines, mais il souligne aussi qu’elle en exporte également. D’autre part, il existe autour du noyau « des pratiques et des savoirs largement autonomes, comme la géomorphologie ou la climatologie, mais aussi, car le monde physique n’est pas le seul en cause, des sociologies plus ou moins spatialisées (« urbaines » ou « rurales »), de l’économie spatiale plus ou moins modélisée ». Pour lui, « autonomie ne veut pas dire indépendance, c’est bien connu, encore moins indifférence ou hostilité ». La géographie exporte beaucoup vers ces savoirs et pratiques « de bordure ». Ainsi, autour du noyau dur, « il existerait des savoirs plus spécialisés et limités largement pratiqués par des géographes de formation, dessinant en quelque sorte une première auréole. Une seconde auréole serait alors constituée par des disciplines plus éloignées dont les spécialistes ont reçu une formation propre » (Durand-Dastès, 1989a, p. 87).

17Mais nonobstant ces multiples échanges, il existe bien un noyau central qu’il faut renforcer. Comment ? En poussant toujours plus loin l’étude des processus de diversification de l’espace et, parallèlement, en présentant un tableau explicatif raisonné de tous les espaces, de toutes les « espèces d’espaces », pour dire la diversité du monde à ses habitants (Durand-Dastès, 1990, p. 2).

18Par ailleurs, la notion d’interaction est à son sens (Durand-Dastès, 1990, p. 2), le fondement principal de ce noyau avec l’analyse des relations « inter-lieux » (interaction spatiale stricto sensu) et des relations intra-lieux ou intra-local. Ajoutons que parmi ces relations, celles entre les espaces et les sociétés humaines jouent un rôle fondamental.

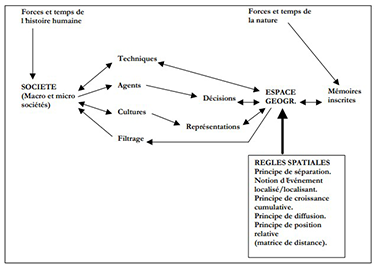

19La Figure 1 schématise ces relations réciproques Espace/Société. Le schéma introduit quatre types de médiations entre espace et société : techniques, agents de décision, cultures et filtrages selon le type de société (rurale ou urbaine, vivant en région aride ou non, etc.). Il faut aussi tenir compte des processus qui relèvent des forces et des temps de la nature ainsi que des forces et des temps de l’histoire humaine. Enfin, F. Durand-Dastès introduit également des règles spatiales, car l’espace a ses logiques propres ; parmi ces règles, des principes ayant des fondements logiques bien identifiables et des notions relevant plutôt de faits d’observations. Ainsi espace et société sont des éléments d’un système et s’expliquent en partie l’un par l’autre.

Figure 1. Interactions Espace/Société. Source : Durand-Dastès, 1990, p. 4.

IV. UNE GÉOGRAPHIE QUI COMBINE LE PARTICULIER ET LE GÉNÉRAL

20Le particulier (Durand-Dastès, 1991, p.1), « c’est ce qui est unique, non répétable et non répété dans le temps et dans l’espace. Toute entité spatiale a sa propre histoire, ses caractères spécifiques qui n’appartiennent qu’à elle ». En fait, nous n’appréhendons que du particulier. Mais les sciences doivent se préoccuper de généralisation, « c’est-à-dire de la recherche de principes d’ensemble qui s’appliquent à un grand nombre d’individus et permettent de les situer les uns par rapport aux autres et de les comprendre ». (Ibidem).

21En géographie, cette distinction s’opère entre la géographie régionale et la géographie générale. F. Durand-Dastès regrette l’importance accordée dans la structure des programmes scolaires (en France) à la géographie régionale, qui aurait trois causes : une certaine méfiance pour l’abstraction et la généralisation en raison du rejet du déterminisme, l’intérêt pour la présentation aux élèves des spécificités et des individualités des entités géographiques et finalement le rôle dévolu à la géographie dans l’enseignement. Ce dernier consisterait à présenter le monde à ses habitants, ou tout au moins une partie du monde, car généralement seuls certains espaces sont sélectionnés.

22À notre sens, cette domination de la géographie régionale existait davantage dans les années 1980 qu’aujourd’hui, où beaucoup de programmes actuels, que ce soit en France ou en Belgique, sont organisés autour de grandes thématiques (par exemple l’accès à la nourriture ou encore la mondialisation), et où l’on demande aux enseignants de développer des études de cas révélateurs des questions posées par ces thématiques. Ainsi dans le manuel Géographie Terminale de Hachette publié en 2020 (A. Gasnier et F. Maillot-Viel) auquel nous avons contribué, la thématique de la mondialisation est traitée à travers des questions sur le monde et sur la France, par exemple : Pourquoi le canal de Suez est-il contraint de s’élargir ? ou Pourquoi Paris reste-t-elle l’hypercentre de la France ?

23Mais cette manière de procéder peut-elle être considérée comme une réhabilitation de la géographie générale ? Nous ne le croyons pas, car nous partageons l’opinion de F. Durand-Dastès (1991, p. 2) sur les difficultés rencontrées par la géographie générale dans l’enseignement secondaire. Celles-ci proviennent à la fois de la méthodologie choisie, à savoir « une fascination pour des exemples bien choisis qui n’aboutissent pas nécessairement à des principes généraux et à des règles » mais plutôt à une juxtaposition de cas et surtout l’absence de recherches scientifiques, de modèles et de concepts issus de la recherche pouvant être utilisés en classe. Le manuel cité ci-dessus illustre bien ces propos : la diversité des études de cas proposées (l’Arctique, Times Square, Nairobi, l’Australie, l’Afrique de l’Ouest etc.) ne permet pas d’aboutir à une généralisation des processus inhérents à la mondialisation, les nombreuses études spécialisées ne permettant pas d’aboutir à l’étude synthétique des réalités géographiques; de plus, pas mal de travaux de « géographie générale » ne sont qu’une généralisation sans fondements clairs de situations uniques ! D’où son essai de rassembler sous une forme volontairement schématique les modèles principaux selon huit groupes de principes permettant de répondre aux questions sur les localisations (1984) et notre tentative sur base de ce travail de rassembler les savoirs et outils dont les modèles issus de la recherche scientifique pour aller lire avec ses élèves les territoires du monde (B. Mérenne-Schoumaker, 2002a).

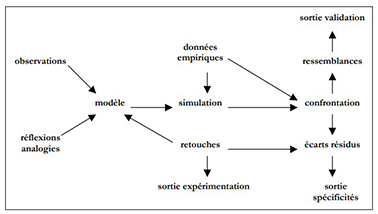

24Alors comment faire dialoguer le particulier et le général ? Pour F. Durand-Dastès (1991, p. 5-8), il s’agit d’adopter des procédures de modélisation bien mises en évidence par la Figure 2.

Figure 2. Un modèle de la modélisation . Source : Durand-Dastès, 1991, p. 7.

25Cette figure indique d’abord comment le modèle est élaboré à partir de réflexions théoriques, d’analogies et d’observations. Le modèle ainsi construit doit être communiqué aux élèves qui peuvent le confronter à la réalité observée. Cette confrontation montre, soit des ressemblances qui confirment que le modèle est pertinent et qui valident les hypothèses et les principes généraux utilisés pour le construire, soit parfois des différences qui doivent être expliquées et constituent des résidus traduisant des spécificités ou des situations particulières très intéressantes à analyser. La modélisation permet de la sorte de réfléchir à des cas particuliers et le modèle constitue un formidable outil pédagogique. Par exemple, pour comprendre l’organisation spatiale d’une ville européenne, on compare l’organisation spécifique d’une ville (affectation du sol, réseaux, phases de développement, etc.) au modèle de la ville européenne ; on s’interroge ensuite sur les différences observées, que l’on cherche à expliquer en faisant appel à des spécificités locales, par exemple des contraintes du milieu naturel, des faits culturels (religion, valeurs), le rôle spécifique joué par la ville (port, capitale, etc.), des politiques particulières d’aménagement du territoire, ou autres (voir à ce propos B. Mérenne-Schoumaker, 2002b).

V. UNE GÉOGRAPHIE QUI NE SE VEUT PAS EXHAUSTIVE

26Pour F. Durand-Dastès (1989b, p. 177), il faut faire des choix dans le contenu des programmes de manière à éviter l’encyclopédisme parfois reproché à la géographie. Pour opérer ces choix, il est utile de « distinguer les deux responsabilités confiées à la géographie. D’abord, dire ce qu’est le monde aux gens qui l’habitent, mais qui, bien sûr, n’en habitent qu’une partie, en distinguant «les acquisitions sur le monde» et l’acquisition d’un savoir ; ce dernier est un discours organisé, explicatif, continu par opposition aux discontinuités, aux effets de mode ou d’actualité des apports fournis par les moyens de communication de masse. Ensuite, expliquer les mécanismes du fonctionnement de l’espace, ce qui veut dire modéliser, poser des problèmes de systèmes, etc. ».

27À cette fin, il propose de choisir les modèles spatiaux les plus pertinents et de varier le recours à ces modèles au cours des années. Il suggère aussi de combiner, si possible, un choix d’un mécanisme de fonctionnement et un espace régional, par exemple : la plaine alluviale (un modèle) en Europe (une partie du monde).

VI. UNE GÉOGRAPHIE QUI NE REJETTE PAS L’ALÉATOIRE

28En outre, « il faut réfléchir sur le fait que la géographie présente un avantage intellectuel, sans doute présent dans d’autres sciences humaines, mais peut-être pas en histoire, qui est de montrer comment se combinent dans l’explication, l’aléatoire et le déterminé » (Durand-Dastès, 1989b, p. 177).

29Ainsi, dans la démarche diachronique (voir chapitre VII), on se doit de montrer que certains héritages du passé peuvent découler d’aléas particuliers ou de coïncidences entre des séries causales indépendantes. Par exemple (Durand-Dastès, 1990, p. 8), l’apparition d’un quartier chinois dans le XIIIe arrondissement de Paris semble « l’effet d’une interférence entre deux séries causales indépendantes : l’une relève de l’histoire d’une Asie fort lointaine qui a provoqué l’émigration de communautés chinoises et l’autre, de l’évolution du marché foncier parisien, avec la mévente en temps de crise d’une masse de logements créés par une opération de rénovation conçue dans une période d’optimisme ».

VII. UNE GÉOGRAPHIE PROCHE, MAIS DIFFÉRENTE DE L’HISTOIRE

30Les relations entre l’histoire et la géographie ont toujours suscité de nombreux débats, en particulier en France où il existe une longue tradition de formation commune tant au niveau de l’enseignement élémentaire et secondaire qu’au niveau universitaire.

31Il était donc logique que F. Durand-Dastès aborde la question, ce qu’il a fait explicitement en 1989. Pour lui, les deux disciplines sont proches, car les géographes travaillent sur un « espace reçu » par les différentes générations humaines qui ont chacune « trouvé quelque chose datant de moments variés et mis en place par des forces très variées » (Durand-Dastès, 1989b, p. 177). Mais elles sont aussi différentes, car les géographes ne prennent pas en compte tout le passe d’un lieu : dans leur démarche diachronique, ils cherchent d’abord à faire fonctionner les règles spatiales dans le passé comme dans le présent et à s’interroger sur certains héritages (soit la part du passé qui est restée efficace ou celle qui est le fruit de certaines bifurcations ou d’aléas) (Durand-Dastès, 1990, p. 8).

32En outre, il souligne à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de véritable clivage entre les héritages de la nature et ceux du passé de l’humanité. Ce qui compte, ce sont les forces en jeu et les temps de réponse qui ne sont pas nécessairement longs dans le premier cas et courts dans le second : « ainsi un réseau urbain, certaines constructions politiques, ont une durée, un temps de réaction, du même ordre de grandeur que ceux qui caractérisent les formations végétales, les sols, les microclimats; les forces qui gouvernent les uns et les autres et permettent de les modifier sont aussi du même ordre de grandeur. À un stade intermédiaire, les macroclimats et les grandes civilisations sont aussi comparables, des deux points de vue des forces et des temps » (Durand-Dastès, 1989a, p. 87).

33Et de conclure (1989b, p. 177) de manière assez originale en disant que le besoin de relations est souvent lié au fait que les deux disciplines ont la responsabilité de l’exhaustivité. Mais il pense que si chacune cherche à être moins exhaustive, ces besoins seront sans doute moindres.

Conclusion

34En quelques pages rassemblées dans un petit nombre d’articles (ceux cités dans ce travail), F. Durand-Dastès a sans conteste renouvelé la pensée en didactique de la géographie en interpellant sur les contours du savoir enseigné et à enseigner qu’il convient de renouveler par une réflexion épistémologique.

35Il ne se veut nullement un prescripteur de bonnes pratiques, il n’établit aucunement des règles à suivre, mais il interroge chacun sur la réelle finalité de l’enseignement au plus grand nombre d’une discipline qu’il aimait tant.

36Ses propositions que nous avons essayé de mettre en évidence sont donc à verser au riche héritage qu’il nous a laissé.

Bibliographie

37Durand-Dastès, F. (1984). La question "Où?" et l’outillage géographique. Espaces Temps : https://www.persee.fr/issue/espat_0339-3267_1984_num_26_1 L’espace en société. Géographies d’aujourd’hui, 26-28, 8-21. URL : https://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_1984_num_26_1_3209

38Durand-Dastès, F. (1989a). Sur un espace intellectuel. L’Espace géographique : La géographie et ses enseignements, 18(2), 86-89. URL : https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1989_num_18_2_2848

39Durand-Dastès, F. (1989b). Quelle géographie pour l’enseignement ? Propos de clôture. L’Espace géographique : La géographie et ses enseignements, 18(2), 176-177. https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1989_num_18_2_2879

40Durand-Dastès, F. (1990). Prise de position. 1990. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02468909

41Durand-Dastès, F. (1991). Le particulier et le général en géographie. Sixième colloque de didactique de l’histoire, de la géographie et des sciences sociales. Paris, mars 1991, 209-219. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02459658

42Durand-Dastès, F. (1993 à 2008) (Collaboration). Manuels scolaires, Seconde, Première et Terminales. Paris : Magnard.

43Durand-Dastès, F. (1995). Climat et sociétés. Paris : La Documentation française, Documentation photographique, n° 7031.

44Gasnier, A. & Mailo-Viel, F. (dir.) (2020). Géographie Terminale. Les territoires dans la mondialisation entre intégrations et rivalités. Vanves : Hachette Education.

Geographical Association (2009). A Different View, A Manifesto from the Geographical Association. URL : https://www.geography.org.uk/GA-Manifesto-for-geography

45Hugonie, G. (1999). Des explications dans la géographie enseignée. L’Information géographique, 63(3), 132-138.

46Mérenne-Schoumaker, B. (2002a). Analyser les territoires. Savoirs et outils. Rennes : Presses universitaires de Rennes, coll. « DIDACT Géographie », 166 p.

47Mérenne-Schoumaker, B.(2002b). Lire les territoires d’ici et d’ailleurs (4) : Les villes du monde, Bruxelles : FEGEPRO, GEO, Compétences 2001.

48Mérenne-Schoumaker, B. (2012). Didactique de la géographie. Organiser les apprentissages. Bruxelles : De Boeck, coll. « Action », 301 p., 2e éd.

49Mérenne-Schoumaker, B. (2016). Pour un renouveau de la didactique de la géographie. Cybergeo, Les 20 ans de Cybergeo, mis en ligne le 16 août 2016. URL : http://cybergeo.revues.org/27746

50Mérenne-Schoumaker, B. (2019). Apports et finalité de la géographie dans une formation de base. Réflexions et propositions. Éducation et francophonie. éduquer aux sciences humaines et sociales XLVII(2), URL : https://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=56#.XmTPBEpCeUk http://hdl.handle.net/2268/246147

Pour citer cet article

A propos de : Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER

Département de Géographie

ULiège

b.merenne@uliege.be