- Accueil

- 82 (2024/1) - Varia

- L’activité des réseaux d’échanges commerciaux informels transfrontaliers algéro-tunisiens

Visualisation(s): 1036 (8 ULiège)

Téléchargement(s): 84 (0 ULiège)

L’activité des réseaux d’échanges commerciaux informels transfrontaliers algéro-tunisiens

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

Cet article vise, à travers une approche spatiale et socio-économique, à mettre en évidence les pratiques des réseaux commerciaux informels transfrontaliers algéro-tunisiens à travers l’exemple de Tébessa. L’objectif de notre travail est de comprendre les caractéristiques sociales et économiques des acteurs de ce commerce, leurs stratégies et leurs adaptations au sein d’une dynamique spatiale complexe.

Pour atteindre cet objectif, un travail sur le terrain a été fait, basé sur le triptyque acteurs-pratiques-espace. Dans une première étape, nous avons collecté des données sur l’aspect socioprofessionnel des praticiens, leurs pratiques et la dynamique spatiale des activités qu’ils exercent. Ensuite, les données ont été traitées et analysées à l’aide d’outils d’infographie.

Des indicateurs clés comme les flux de marchandises depuis les marchés sources en Algérie, leurs trajectoires et les étapes multiples traversées vers des points de vente en Tunisie représenteront des thèmes privilégiés de notre travail. Ainsi des formes d’adaptations multiples ont été identifiées face aux restrictions douanières appliquées sur le passage de la marchandise. La catégorie socioprofessionnelle exerçant cette activité fait bien la distinction entre commerce de marchandises légitimes et d’autres types de commerce criminel. Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche de rentabilité sûre et rapide à travers la construction de réseaux de marchés fiables et flexibles cadrés par des compromis négociés.

Abstract

This article aims, through a spatial and socio-economic approach, to highlight the practices of informal cross-border trade networks between Algeria and Tunisia, using the example of Tebessa. The objective of our work is to understand the social and economic characteristics of the actors in this trade, their strategies, and their adaptations within a complex spatial dynamic.

To achieve this goal, fieldwork was conducted, focusing on the triptych (actors, practices, and space). In the initial phase, data was collected on the socio-professional aspect of practitioners, their practices, and the spatial dynamics of the activities they engage in. Subsequently, the collected data was processed and analyzed using infographic tools.

Key indicators such as the flow of goods from source markets in Algeria, their trajectories, and the multiple stages they pass through to reach sales points in Tunisia will be prominent themes in our work. Various forms of adaptation have been identified in response to customs restrictions applied to the movement of goods. The socio-professional category engaged in this activity clearly distinguishes between legitimate goods trade and other types of criminal commerce. They are thus focused on an approach of secure and rapid profitability through the establishment of reliable and flexible market networks framed by negotiated compromises.

Table des matières

Introduction

1La délimitation des frontières internationales entre les différents pays du monde et la réglementation de la liberté de transport de marchandises entre pays voisins sont soumises à des procédures légales spécifiques qui régissent les opérations d’échange commercial y compris dans les régions frontalières. Entrent dans ce cadre les restrictions douanières, l’interdiction du passage de certaines marchandises et les écarts de prix entre les pays voisins. Ces procédures, parfois rigides, ont poussé de nombreux acteurs du commerce transfrontalier, qu’ils soient individus ou entreprises, à se tourner vers l’exportation et l’importation de marchandises de manière informelle. Ils ne transportent pas leurs marchandises par les postes frontaliers officiels mais les acheminent à travers d’autres couloirs moins contrôlés sous forme de contrebande (Scheele, 2012).

2Les pays africains ont connu depuis longtemps une importante dynamique commerciale interrégionale. Cependant, ces échanges commerciaux libres et naturels sont devenus limités en raison des frontières internationales héritées de la colonisation européenne depuis le début du XIXe siècle (Bennafla, 2002), ce qui a engendré la réglementation et le contrôle des mouvements commerciaux en s’appuyant sur des lois nationales et des accords internationaux (Lensari, 2020).

3Ceci s’applique également aux pays d’Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc) dont les caractéristiques communes sont, d’une part, la langue officielle (langue arabe), et d’autre part, la majorité de la population est d’obédience musulmane. Les pays du Maghreb ont aussi un historique commun et des liens ethniques forts qui transcendent les frontières politiques. Ces relations se sont, au cours des deux derniers siècles, renforcées davantage suite aux guerres de libérations menées par ces peuples pour parvenir à leur indépendance. Tout cela a créé des liens forts, en particulier dans les régions frontalières de ces pays (Bensassi et al., 2017) qui se manifestent fortement à travers les échanges commerciaux informels transfrontaliers justifiés par les disparités des richesses entre les pays et imposés par le milieu physique ou les politiques de développement appliquées de part et d’autre. Généralement, les échanges sont plus intenses entre les pays voisins quand il s’agit de marchandise qui existe dans l’un des deux pays à un prix abordable et qu’elle soit absente ou chère dans l’autre pays.

4La région frontalière de Tébessa, prise pour exemple, englobe de nombreuses pratiques commerciales informelles en dehors des postes frontaliers officiels où diverses marchandises sont échangées entre commerçants et/ou passeurs algériens et tunisiens. Ces pratiques augmentent ou diminuent en fonction de certaines conditions et sont familières aux commerçants. Elles dépendent également du type et du volume des marchandises ainsi que des caractéristiques des réseaux qui y opèrent. Certaines de ces marchandises sont autorisées à être échangées des deux côtés de la frontière tandis que d’autres telles que les drogues, les armes à feu et les munitions ainsi que les biens historiques ou relevant du patrimoine écologique sont strictement interdites. Les marchandises officiellement interdites sortent ainsi du champ de notre recherche en raison de leur caractère sécuritaire, du manque de ressources et des conditions appropriées pour les étudier.

5À travers l’analyse des réseaux d’échanges commerciaux informels traversant les frontières algéro-tunisiennes, nous essayons de tracer les itinéraires des flux de marchandises depuis leur source en Algérie jusqu’à leur destination en Tunisie. À travers ces trajectoires, nous souhaitons identifier les opérateurs de ce commerce et leurs stratégies, les adaptations qu’ils mettent en place pour éviter l’échec de leurs pratiques. En abordant ce thème, nous visons à apporter une dimension scientifique à des pratiques souvent entourées de secret et de manque de données. Une contribution qui pourra à notre avis combler le manque dans les recherches en géographie couvrant la région du Maghreb et en Algérie en particulier en relation avec le (CIT)1 qui constitue une part significative de l’économie informelle des pays. Ce concept qui sera développé dans la partie suivante constituera une base de réflexion qui nous permettra de participer, à travers le cas algéro-tunisien, au débat scientifique international sur la dynamique spatiale des frontières politico-économiques.

I. Cadre conceptuel et État de l’art

6Les études réalisées sur le sujet du commerce informel ont montré qu’il n’existe pas de définition claire et précise, largement convenu du CIT. Le concept le plus couramment utilisé a été mentionné dans un rapport de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) intitulé « Informal Cross-Border Trade and Trade Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa ». L’objectif de ce rapport était d’encourager et de sensibiliser à l’importance d’adopter des procédures simplifiées, harmonisées et efficaces liées à l’importation ainsi qu’à l’exportation pour intégrer, autant que possible, le CIT dans l’économie formelle. En ce sens, Lesser et Moisé-Leeman (2009, p. 9) confirment que le CIT est "le commerce de biens et de services produits légitimement qui échappe au cadre réglementaire établi par l’État et sort des charges fiscales et réglementaires".

7Ils indiquent qu’il existe trois types d’opérateurs du CIT :

8• les commerçants ou les entreprises informelles (non enregistrés) opérant entièrement en dehors de l’économie formelle ;

9• les entreprises formelles (enregistrées) échappant complètement aux réglementations et aux droits liés au commerce en évitant les postes frontaliers officiels par exemple ;

10• les entreprises formelles (enregistrées) échappant partiellement aux réglementations et aux droits liés au commerce en ayant recours à des pratiques illégales (la sous-facturation à titre d’exemple).

11D’autres études estiment que le concept adopté par Lesser et Moisé-Leeman est le plus approprié pour traiter le sujet du CIT. Kahiya et Kadirov (2020, p. 89) dans leur étude sur la revue de la littérature et le cadre conceptuel du commerce informel en tant que système de marketing substratum, ont adopté la définition mentionnée dans le rapport de l’OCDE comme suit : « nous définissons le commerce transfrontalier informel comme des échanges basés sur le marché de biens légalement produits ou acquis à travers les frontières nationales qui se déroulent en dehors du cadre de l’activité commerciale formelle. »

12Timmis (2017, p. 02) dans le rapport intitulé « Formalising informal trade in North Africa » qui a été réalisé par l’institut d’études du développement et autres partenaires, pour le soutien aux programmes en faveur des populations pauvres, l’auteur a utilisé la définition suivante : « le CIT est la notion de commerce transfrontalier illégal de biens légaux par des entreprises ou des commerçants formels ou informels. Ce commerce est illégal car il n’est pas enregistré ou est enregistré de manière incorrecte par les autorités publiques parce qu’il échappe totalement ou partiellement aux réglementations et aux droits liés au commerce. ».

13« La science des réseaux est l’étude de la collecte, de la gestion, de l’analyse, de l’interprétation et de la présentation des données relationnelles » (Brandes et al., 2013, p. 2). Nous étudions les réseaux commerciaux en mettant l’accent sur la dynamique spatiale de ceux-ci représentée par les circuits et les flux de marchandises d’une étape à une autre. Selon le concept établi par Silvia « Le terme de réseau commercial désigne la toile des échanges au sein d’un espace géographique privilégiant une approche spatiale des échanges saisis dans leur ensemble : cette notion couvre en gros ce que l’on désignait auparavant par le terme de géographie ou relations commerciales » (Silvia, 2010, p. 88). Nous n’avons pas pu étudier le sujet des réseaux commerciaux selon les approches modernes telles que l’Analyse des Réseaux sociaux (Walther, 2015, p. 2) qui nécessite beaucoup de données étalées dans le temps. Ces données concernent soit les marchés, les commerçants et les emballeurs qui représentent les nœuds dans les réseaux ou les marchandises, les transporteurs et les trajectoires qui forment les liens reliant ces nœuds. La collecte de ces informations complexes est presque impossible pour notre cas d’étude.

14Le CIT est une activité qui existe sur les frontières de nombreux pays dans le monde, pour ne citer que l’Asie du Sud-Est, l’Europe de l’Est, l’Amérique du Nord et l’Afrique du Nord. L’Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par ce phénomène (Kahiya et Kadirov, 2020, p. 88). Plusieurs travaux ont été menés sur ce sujet en Afrique subsaharienne parallèlement aux études menées sur le commerce transfrontalier selon la conception du phénomène de contrebande englobant le commerce informel transfrontalier en plus du commerce transfrontalier de substances illégales, que ce soit en Afrique subsaharienne (Bennafla, 2002, 2012 ; Mamadou Koné, 2015 ; Tabib, 2012 ; Walther, 2019) ou en Afrique du Nord (Ayimpam, 2013 ; Gallien, 2020b, 2020a ; Meddeb, 2012 ; Scheele, 2012 ; Tabib, 2012).

15Nous avons sélectionné quelques études qui mettent en lumière certains éléments liés, en totalité ou en partie, à notre recherche comme l’étude de Nkendah (2013) intitulée « Estimating the informal cross-border trade of agricultural and horticultural commodities between Cameroon and its CEMAC Neighbours » où l’auteur a fait une estimation du volume du commerce entre le Cameroun et les pays voisins. Cette étude croise nos recherches sur le point des caractéristiques des acteurs de ce commerce et leurs rôles. Nkendah a conclu que la plupart des intervenants sont des jeunes dont les rôles sont soit entreposeur, détaillant, exportateur, grossiste ou intermédiaire. Les fonctions varient également allant de l’achat et de la vente, aux responsables de la collecte de l’information ainsi qu’à une catégorie dédiée aux tâches physiques telles que le transport et la manutention selon une organisation socio-spatiale bien définie.

16Le rapport qui a été réalisé par (Titeca et Célestin, 2012) sur le commerce transfrontalier à petite échelle dans la région des Grands Lacs a abordé le profil des petits commerçants (éducation, rôle des hommes et des femmes, âge des petits commerçants, état civil et responsabilités familiales, associations) d’une part et d’autre part a révélé que le commerce des excédents alimentaires conduit souvent à une meilleure sécurité alimentaire. De plus, les opportunités découlant des différences de niveaux de subventions et de régimes fiscaux variés contribuent au maintien du commerce transfrontalier informel.

17En 2020, Valerio et al. ont étudié la dynamique du commerce régional du bétail vivant en Afrique de l’Ouest en utilisant une approche basée sur l’analyse des réseaux sociaux. Les auteurs ont conclu que le commerce non officiel du bétail vivant à travers les frontières était largement répandu. Il implique que le déplacement de grands troupeaux sur de longues distances contraint à traverser les frontières internationales des pays d’Afrique de l’Ouest. Ces réseaux évoluent au fil du temps. Les marchés du bétail sont principalement concentrés dans les régions frontalières.

18Les recherches sur le commerce informel transfrontalier à travers les frontières algériennes sont rares sans prendre en compte certaines études qui ont abordé la question de la contrebande (Bensassi et al., 2017 ; Gallien, 2020b, 2020a ; Ghanem, 2020 ; Hadibi et al., 2017 ; Herbert et Gallien, 2020) qui diffère partiellement du sujet du commerce informel transfrontalier. « Le commerce de biens illicites n’est pas catégorisé comme CIT dans la littérature. Cela est dû au fait que les moteurs et les implications du commerce de biens illicites diffèrent totalement de ceux du commerce informel transfrontalier. Par conséquent, les réponses politiques pour réduire le commerce illicite sont différentes. » (Timmis, 2017, p. 2). Le document de travail sur la recherche en politiques numéro 6731 intitulé « Estimating Informal Trade Across Tunisia’s Land Borders» dans le sens de « Estimation du commerce informel à travers les frontières terrestres de la Tunisie » qui a été réalisé pour la banque mondiale (Ayadi et al., 2013) reste l’une des recherches les plus marquantes où les auteurs ont tenté de mettre en lumière les pratiques du commerce transfrontalier informel entre l’Algérie et la Tunisie d’une part et entre la Libye et la Tunisie d’autre part. Cette étude a révélé que les marchandises transitant de manière informelle entre l’Algérie et la Tunisie via les postes frontaliers terrestres ne représentent pas plus de 2 % de l’ensemble des échanges informels.

19Dans le même contexte de cette littérature, assez riche par sa couverture de plusieurs régions de l’Afrique subsaharienne que nous jugeons insuffisantes pour le nord-africain, nous inscrivons notre étude. L’exemple que nous traitons par rapport à l’activité des réseaux de commerce informel transfrontalier de l’Algérie vers la Tunisie participera à combler une partie de ce manque dans les travaux scientifiques actuels. Dans ce contexte, nous avons choisi des réseaux d’acheminement de produits tels que le carburant, les pneus et le bétail qui sont des marchandises légitimes des deux côtés de la frontière que ce soit en termes de leurs origines ou de leur légalité commerciale. Un choix qui nous a permis de nous limiter aux produits qui sortent du cadre de ceux manipulés informellement à travers les frontières par les groupes criminels.

ii. Choix de la zone d’Étude et méthodologie de travail

A. Zone frontalière de Tébessa

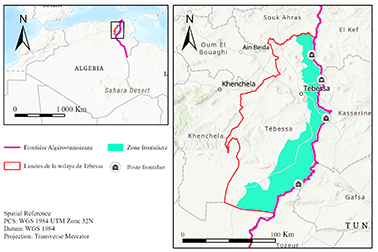

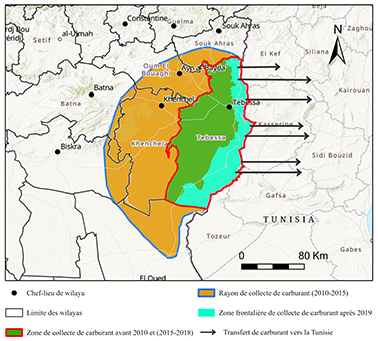

20La wilaya de Tébessa est l’une des cinquante-huit wilayas d’Algérie. Sa création en tant qu’unité territoriale (wilayat) est survenue à la suite du découpage administratif de 1974. Tébessa englobe 28 communes dont dix frontalières, encadrées par douze daïras. Située à l’extrémité Est du pays, à environ 600 kilomètres de la capitale Alger, elle s’étend sur une superficie de 13 878 km². Cette wilaya est limitée au Nord par la wilaya de Souk Ahras, à l’Ouest par les wilayas d’Oum El Bouaghi et Khenchela, au Sud par la wilaya d’El Oued et à l’Est par la République tunisienne sur une frontière qui s’étale sur 297 kilomètres. Elle est bordée du côté tunisien par quatre délégations : El Kef, Kasserine, Gafsa et Tozeur2 (Figure 1).

21La wilaya Tébessa couvre une surface de 4 924 km2. Le nombre de ses habitants est de 254 769 en (2017)3. La zone frontalière de Tébessa appartient à celle des hauts plateaux Est qui est se situe sur une voie transmaghrébine historique reliant Constantine au golfe de Gabès et au Machrek (Moyen Orient). Cette zone frontalière est polarisée par Tébessa qui fut à la base d’une ancienne ville Carthaginoise puis Romaine qui a connue des périodes prospères du VIe au IIIe siècle avant J-C. Tébessa offre sur un plan géographique des articulations potentielles avec les villes de Feriana et Kasserine situées en Tunisie4.

Figure 1. Situation géographique de la zone frontalière de Tébessa. Source : Auteurs 2018

22Le long de la frontière de la wilaya de Tébessa avec la Tunisie, il existe quatre points de passage frontaliers : El Meridj, Ras El Ayoun, Batita et Bou Chebka. À l’exception de ce dernier qui constitue un passage commercial assurant un important flux de marchandises commerciales, les trois autres passages ne permettent que le déplacement des personnes5. Nous avons choisi la région frontalière de Tébessa comme zone d’étude car elle représente un foyer de nombreux réseaux actifs de ce commerce informel transfrontalier à travers des passages spéciaux nonobstant les postes frontaliers officiels. Les produits tels que le carburant, les pneus, le bétail qui n’ont pas reçu une attention adéquate dans les travaux de recherche précédents sont pris en compte comme indicateurs de la dynamique territoriale dans nos travaux.

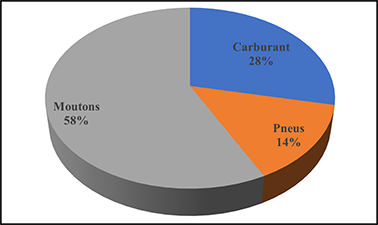

B. Méthodologie et collecte des données

23Nous essayons à travers cet article d’étudier l’activité de trois réseaux opérant simultanément dans le transfert informel de marchandises de l’Algérie vers la Tunisie, a priori le bétail vivant (moutons et chèvres6), les pneus, le carburant, et ce à travers la ligne de frontière de la région de Tébessa7. Le choix de ces trois réseaux s’explique par leur imposant statut parmi les réseaux actifs dans le CIT attirant ainsi une part plus significative d’acteurs. Au cours de la période de février 2018 jusqu’à la fin de septembre 2022, nous avons essayé de suivre d’une manière continue ce phénomène de transfert transfrontalier informel.

24Le travail de terrain s’est prolongé sur de longues distances de part et d’autre de la frontière. Nous nous sommes partiellement immergés avec certains acteurs au sein de divers réseaux objets d’étude, en particulier les transporteurs en les accompagnant lors de leurs différentes et multiples activités. Cela repose sur l’utilisation d’outils de collecte de données couramment utilisés dans les recherches sur le terrain en sciences sociales, notamment l’observation participante, l’entretien semi-directif ou parfois l’utilisation de communications téléphoniques mobiles (Pariyo et al., 2019). Ainsi la communication à distance nous a permis de surpasser les contraintes de contact physique imposées par la pandémie de COVID-19.

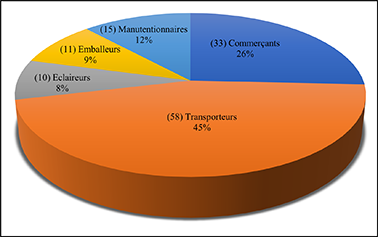

25Nous n’avions souvent pas le choix en ce qui concerne la sélection des interrogés, n’empêche que s’approcher de certains d’entre eux représentait un enjeu majeur pour nous. Cela en raison de l’instabilité des activités des réseaux de commerce transfrontalier informel au fil du temps et de l’espace, de la rétention de l’information par certains praticiens, de la dangerosité des déplacements dans ces zones frontalières et du défi de dialoguer avec les acteurs impliqués dans ces activités non déclarées. Il nous est apparu que parmi les intervenants des trois réseaux étudiés, environ le quart sont des commerçants et la moitié sont des transporteurs ou des chauffeurs. Le quart restant est composé d’éclaireurs, de manutentionnaires ainsi que de professionnels de l’assemblage et du conditionnement des marchandises. Nous avons maintenu les mêmes proportions lors de la sélection des interrogés afin que les résultats soient plus crédibles. Le nombre de personnes interviewées, soit 127 au total, est réparti selon leurs rôles comme illustrés dans la Figure 2. Nous n’avons pas particulièrement mis l’accent sur le rôle de ces intervenants dans les réseaux étant donné que la recherche ne permettait pas d’explorer tous les détails. Notre cadre de recherche était plutôt axé sur l’exploitation maximale des interrogés selon deux aspects. Le premier était de se concentrer sur le fait que les déclarations des répondants devaient révéler la dynamique spatiale des activités des réseaux : la source des marchandises, itinéraires et circuits, destinations, étapes de transport et d’assemblage, expansion ou réduction dans l’espace à travers des périodes temporelles. Le second consistait à recueillir des informations personnelles sur les acteurs : âge, niveau d’éducation, situation familiale et statut professionnel. L’ensemble des informations ont été traitées à l’aide du programme Excel et converties en graphes facilitant ainsi la compréhension des caractéristiques sociales et économiques de ces intervenants. En plus de ces traitements de base, pour une meilleure compréhension des dynamiques territoriales entre les échelles : locale, régionale, nationale et internationale, nous avons procédé par l’usage du Système d’Information géographique (SIG) afin de cartographier ces dynamiques.

Figure 2. Répartition des interrogés actifs dans le commerce informel transfrontalier selon leurs rôles au sein des réseaux étudiés. Source : Enquêtes de terrain ; auteurs (2018-2022)

iii. Dynamique spatiale des marchandises du Commerce Informel Transfrontalier

A. Origine des marchandises : producteurs et marchés

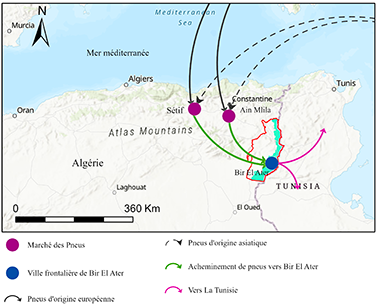

26Les pneus qui traversent la région frontalière de la wilaya de Tébessa sont acquis à partir de deux marchés de gros adoptés en tant que principaux points de vente dans l’Est de l’Algérie. La ville d’Aïn M’lila au Nord-Ouest de l’Algérie constitue le marché de gros le plus important (Figure 3). Vient ensuite le marché de gros de la ville de Sétif (Figure 4). La majorité de ces produits provient principalement d’Asie. La Chine est le principal fournisseur de roues de qualité moyenne autrement dit roues de deuxième et troisième choix (Algérie Rechange, 2023, p. 48‑51). L’origine chinoise est suivie par celle de la Corée du Sud et le Japon qui produisent des pneus de premier choix. Quant à la Turquie, elle approvisionne les marchés algériens de gros en pneus spécifiques aux machines agricoles telles que les tracteurs et les moissonneuses, entre autres. Les autres produits pneumatiques importés de l’Union européenne sont plutôt de haute qualité. Cette situation a perduré jusqu’en juillet 2022, date à laquelle l’usine IRIS tyres est présenté comme la première usine de production de pneus en Algérie. Cette usine est entrée en production avec une capacité de deux millions d’unités par an. Dans une première phase, ce produit était destiné à approvisionner le marché national avant qu’une partie de ce produit ne soit orientée vers l’exportation. Nous avons également constaté l’entrée des roues Iris sur le marché informel d’exportation vers la Tunisie au début de l’année 2022.

Figure 3. Quantité très importante de pneus entreposée dans un enclos chez l’un des grossistes de la ville d’Aïn M’lila. Source : Auteurs, 2020

Figure 4. Origines et itinéraires du transfert informel de pneus de l’Algérie vers la Tunisie. Source : Enquêtes de terrain ; auteurs (2018-2022)

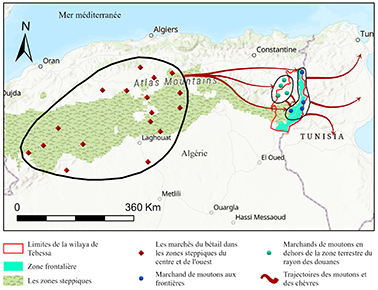

27Les troupeaux de moutons de la région steppique d’Algérie représentent environ 60 % de la totalité et s’élevait à environ 28 millions de têtes en 2017 (Hadbaoui et al., 2020). Ce qui en a fait pratiquement la principale source, pour le réseau de commerce informel, de moutons vivants qui sont transférés de ces régions vers la Tunisie à travers la région frontalière de la wilaya de Tébessa. Nous avons recensé dix-sept marchés de bétail (Figure 5) fréquentés par les commerçants de la région frontalière de Tébessa d’où ils achètent des ovins (agneaux et chèvres) en quantités que nous estimons atteindre plusieurs milliers de têtes de mouton par jour pendant les périodes de pointe. Parmi les marchés les plus importants de la région steppique centrale et occidentale, on trouve le marché de Djelfa, le marché de Hassi Bahbah, le marché d’Aïn El Roumeïa et le marché de Mesaad (Figure 6) dans la wilaya de Djelfa ainsi que les marchés de El-Bayod et Bougtob dans la wilaya d’El-Bayod, le marché de Mechria, le marché de Aïn Sefra dans la wilaya d’El Naâma, d’autres marchés à Laghouat, Msila, Média et Tiaret. Tous ces marchés couvrant la région steppique de l’Algérie, sont ouverts un jour par semaine. Le système hebdomadaire d’alternance adopté entre les marchés du bétail en Algérie vise à assurer une alimentation spatiale équilibrée de la viande aux marchés de la consommation. Les moutons sur les marchés mentionnés proviennent des éleveurs des vastes régions steppiques. La plupart d’entre eux étant des nomades possédant des troupeaux comptant parfois plusieurs centaines de têtes de moutons. Les moutons et les brebis sont abondants sur les marchés de la région des Hauts Plateaux centraux (M’sila, Djelfa et Laghouat), tandis que les chèvres sont plus courantes sur les marchés des wilayas des Hauts Plateaux-Ouest (El Bayodh, Naâma, Saïda et Tiaret).

Figure 5. Trajectoire de l’exportation informelle de moutons et de chèvres de l’Algérie vers la Tunisie. Source : Enquêtes de terrain ; auteurs (2018-2022)

Figure 6. Marché de bétail de la commune de Messaad dans la wilaya de Djelfa (haut plateau centre). Source : Auteur, marché visité le 09/09/2020

28Le transport informel de carburant de l’Algérie vers la Tunisie est une activité ancienne qui a connu une expansion significative depuis le début des années deux mille. Le carburant en provenance d’Algérie couvre environ 25 % du total de la matière existante en Tunisie (Ayadi et al., 2013, p. 04). Cette activité a atteint son apogée entre 2010 et 2015 et a plongé la région frontalière de l’Est Algérien dans une crise majeure en raison de la forte concurrence entre de nombreux transporteurs auprès des stations-service cherchant à obtenir la plus grande quantité possible de carburant à acheminer vers la Tunisie. En Algérie, la vente de carburant en dehors des stations-service est strictement interdite contrairement aux autres pays du Maghreb. En effet, le carburant en provenance d’Algérie est proposé à la vente le long des routes de la région frontalière tunisienne par des revendeurs non officiels (Ghanem, 2020). Les stations-service sont réparties dans la région de Tébessa à proximité des périphéries des villes et tout le long des routes garantissant ainsi l’approvisionnement permanent et continu en carburant de tout véhicule.

B. Trajectoires des marchandises et typologie des circuits de transfert

29La distance entre la frontière algérienne et les marchés de moutons varie de 400 à 1000 kilomètres. Les moutons sont transportés depuis les marchés à bord de camions généralement de marque Isuzu et Hyundai. Ce sont des marques adaptées à ce commerce parce qu’ils sont équipés de deux étages spécialement conçus pour transporter un maximum de têtes (Figure 7). Il peut arriver que deux marchés ou plus, qui n’appartiennent pas à la même wilaya, ouvrent leurs portes pour recevoir du bétail le même jour de la semaine. Les marchés de Mesaad et Mecheria en sont l’exemple concret : ils ouvrent leurs portes tous les deux le mercredi. De ce fait, le choix revient ainsi au commerçant ou à son représentant de se rendre au marché qui lui convient. Le marchand peut s’approprier au sein du même marché une ou plusieurs expéditions. Il arrive trop souvent que plus de dix expéditions soient dépassées par certains marchands à certaines heures de pointe le même jour. Après le chargement des moutons dans les camions, ils se dirigent directement vers l’Est empruntant généralement le chemin le plus court, le moins encombré et le moins surveillé pour garantir la sécurité du bétail.

Figure 7. Des camions Isuzu à deux étages pour transporter le bétail de Messaad vers Tébessa. Source : Auteur, marché visité le 09/09/2020

30La Figure 5 illustre les itinéraires empruntés par les troupeaux de bétail transportés en camion à travers l’une des routes des hauts plateaux bien connus. Bien que légèrement différentes dans certaines de leurs branches, ces flux horizontaux s’étendent d’Ouest en Est à travers les wilayas de Naâma, El Bayedh, Djelfa, M’Sila, Batna, Khenchela et en dernier lieu Tébessa.

31Les distances du transport des pneus depuis les villes d’Aïn M’lila et de Sétif sont de longueurs moyennes en comparaison avec les distances du transport des moutons ou des carburants qui peuvent atteindre une moyenne de 250 kilomètres pour les premiers et 300 kilomètres pour les seconds. Le parcours de transport des pneus depuis les villes d’Aïn M’lila et de Sétif se rejoignent au croisement de la ville d’El Hamma qui relie la nationale n°32 menant à Oum El Bouaghi et la nationale n°88 menant à Batna. Les transporteurs en provenance d’Aïn M’lila passent par les villes d’Aïn Kercha puis Aïn Fekroun pour parvenir à la ville d’Oum El Bouaghi. Quant aux transporteurs ayant opté pour le parcours de Sétif, ils empruntent la route Sétif-Batna via la nationale n°75 jusqu’à ce qu’ils rencontrent l’échangeur de Djerma au niveau de la national n°03. L’échangeur de Djerma se dirige vers Boumia puis vers la ville de Chemora et de là vers la nationale n°88 pour traverser la ville de Boulefreis et se dirige vers Khenchela. Le reste du parcours, de Khenchela à Bir El Ater, est le même que celui mentionné dans le paragraphe précédent. Les camions ou tracteurs semi-remorques sont déchargés dans des endroits dédiés à ce genre de commerce. Certains de ces entrepôts sont réservés au stockage de la marchandise du commerce autorisé des pneus. Le reste, c’est à dire tout ce qui est informel, est entreposé dans des hangars non officiels dans l’attente des collecteurs de pneus pour les transporter à Bir El Ater dans des camionnettes vers des zones de regroupements clandestins situés à proximité de la frontière d’où ils seront ultérieurement acheminés vers la Tunisie à dos d’âne.

Figure 8. Dynamique spatiale de l’activité du commerce informel transfrontalier du carburant. Source : Enquêtes de terrain ; auteurs (2018-2022)

32La dynamique spatiale de l’activité du CIT de carburant diffère radicalement de celle des autres produits. Il est apparu que la zone d’influence des collecteurs de carburant s’étend sur une superficie d’environ 32 000 km2 comme l’indique la Figure 8. En fonction de l’extension et de la contraction du phénomène, nous avons divisé cet espace en trois régions. La première région englobe l’intégralité du territoire de la wilaya de Tébessa avec ses vingt-huit communes qui ont été touchées par la fièvre de la collecte de carburant en vue de son transport vers la Tunisie. Le phénomène s’est étendu sur la période de 2010 à 2015 au cours de laquelle les revenus provenant du transfert de carburant vers la frontière ont considérablement augmenté. Un phénomène qui s’explique par la hausse du prix du carburant en Tunisie au cours de cette période, ce qui a attiré pour ce commerce informel de nombreuses personnes de l’intérieur de la wilaya de Tébessa et de l’extérieur. Le champs d’alimentation s’est étendu sur une zone similaire à un demi-cercle avec un rayon de 150 km dépassant ainsi les limites de la wilaya de Tébessa pour toucher toutes les wilayas voisines. Depuis 2019, et particulièrement depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la zone d’activité de ce phénomène s’est vue réduite. Elle est revenue à sa case de départ en se limitant à la bande frontalière. Elle s’est confinée dans quelques pratiques isolées dont l’impact semble devenu insignifiant.

iv. Les acteurs du CIT et leurs stratégies

A. Praticiens du CIT, analyse du profil socioéconomique et organisation des rôles

33Les praticiens de commerce transfrontalier du côté algérien sont tous des hommes. Nous n’avons pas rencontré de femmes pratiquant ce type d’activité, contrairement à d’autres régions du monde, en particulier en Afrique subsaharienne, où la proportion des femmes dépasse souvent celle des hommes (Ama et al., 2013). Les chiffres figurant dans le Tableau 1 concernent 127 enquêtés qui sont actifs dans les trois types de commerce mentionnés précédemment et qui forment des réseaux bien structurés. Il est à noter que le nombre le plus élevé d’enquêtés (73) est constitué d’activistes du commerce du bétail (Figure 9). Cela s’explique par le fait que la collecte d’informations dans ce réseau est moins difficile que dans les autres cas car, selon eux, leurs activités sont largement légitimes. De plus, ce type de réseau constitue une étude de cas dans notre thèse de doctorat en cours, ce qui a conduit à une concentration accrue de notre part pour recueillir un volume de données aussi important.

|

Type de CIT |

|||||||||

|

|

|

Carburant |

Pneus |

Moutons |

Total |

||||

|

Âge |

. < 16 ans |

9 |

25% |

3 |

17% |

7 |

10% |

19 |

15% |

|

16 - 45 ans |

21 |

58% |

8 |

44% |

16 |

22% |

45 |

35% |

|

|

46 - 65 ans |

4 |

11% |

3 |

17% |

31 |

42% |

38 |

30% |

|

|

. > 65 ans |

2 |

6% |

4 |

22% |

19 |

26% |

25 |

20% |

|

|

Total |

36 |

100% |

18 |

100% |

73 |

100% |

127 |

100% |

|

|

Niveau d’études |

Analphabète |

4 |

11% |

2 |

11% |

37 |

51% |

43 |

34% |

|

Primaire |

4 |

11% |

2 |

11% |

10 |

13% |

16 |

13% |

|

|

Moyen |

10 |

28% |

3 |

17% |

13 |

18% |

26 |

20% |

|

|

Secondaire |

11 |

31% |

5 |

28% |

11 |

15% |

27 |

21% |

|

|

Universitaire |

7 |

19% |

6 |

33% |

2 |

3% |

15 |

12% |

|

|

Total |

36 |

100% |

18 |

100% |

73 |

100% |

127 |

100% |

|

|

Situation familiale |

Célibataire |

14 |

39% |

9 |

50% |

17 |

23% |

40 |

31% |

|

Marié |

22 |

61% |

9 |

50% |

56 |

77% |

87 |

69% |

|

|

Total |

36 |

100% |

18 |

100% |

73 |

100% |

127 |

100% |

|

|

Statut professionnel |

Fonctionnaire |

4 |

11% |

3 |

17% |

6 |

8% |

13 |

10% |

|

Indépendant |

11 |

31% |

8 |

44% |

20 |

28% |

39 |

31% |

|

|

Chômeur 8 |

21 |

58% |

7 |

39% |

47 |

64% |

75 |

59% |

|

|

Total |

36 |

100% |

18 |

100% |

73 |

100% |

127 |

100% |

|

Tableau 1. Répartition des praticiens des réseaux du CIT suivant leurs caractéristiques socio-économiques (2018-2019). Source : Auteurs, 2019

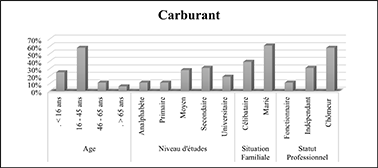

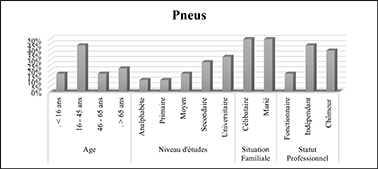

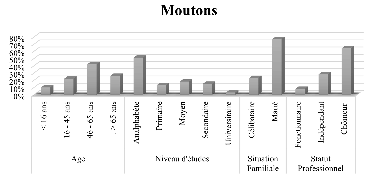

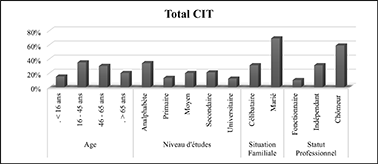

34La Figure 10 indique que le commerce des produits pétroliers attire principalement une tranche d’âge de jeunes de moins de 45 ans, ainsi que les plus jeunes âgés de moins de 16 ans. De plus, cette activité attire plus les chômeurs que d’autres. Ce qui retient l’attention dans le réseau des pneus, comme le montre la Figure 11, c’est que ses praticiens sont plus instruits par rapport aux personnes qui sont actifs dans les autres réseaux. Cette relation est peut-être expliquée par la nécessité d’avoir un minimum de connaissances scientifiques pour effectuer des transactions telles que la lecture des marques de pneus, des numéros, des caractéristiques et d’autres détails qui sont généralement inscrits en anglais.

35En ce qui concerne le réseau commercial de moutons (Figure 12), deux tiers des professionnels actifs dans ce créneau ont plus de 45 ans. 80 % d’entre eux sont des intervenants mariés. De plus, un tiers des praticiens est au chômage et 82 % des acteurs n’ont pas dépassé le niveau d’éducation moyen et la moitié est analphabète. Tout cela s’explique par le fait que les activités liées au bétail, qu’il s’agisse de l’élevage, du commerce ou du transport, attirent les personnes qui n’ont pas achevé leurs études scolaires. Cette activité nécessite une expérience acquise généralement à mi-vie.

Figure 9. Répartition des praticiens du CIT par réseau. Source : Auteurs, 2019

Figure 10. Caractéristiques des acteurs du réseau CIT de carburant de l’Algérie vers la Tunisie (2018 – 2019). Source : Auteurs, 2019

Figure 11. Caractéristiques des acteurs du réseau CIT de pneus de l’Algérie vers la Tunisie (2018 – 2019). Source : Auteurs, 2019

Figure 12. Caractéristiques des acteurs du réseau CIT de moutons de l’Algérie vers la Tunisie (2018-2019). Source : Auteurs, 2019

Figure 13. Caractéristiques des acteurs des réseaux CIT de l’Algérie vers la Tunisie (2018-2019). Source : Auteurs, 2019

B. Les étapes et les moyens de transfert mis en œuvre

36Les étapes de transport des marchandises et les mécanismes de leur échange varient en fonction de l’activité de chaque réseau parmi les réseaux du CIT à la frontière de Tébessa. Ils diffèrent les uns des autres, que ce soit dans leurs itinéraires, leurs quantités, leurs tailles, leurs prix ou leurs méthodes financières. Le transport des marchandises dans les réseaux CIT se fait en plusieurs étapes : chaque marchandise a des moyens de transport adéquats habituels qui changent en fonction des étapes et de la quantité transportée. De plus, les mécanismes de collecte, de stockage et d’emballage des marchandises diffèrent d’une activité à l’autre. Tout cela fait partie d’une dynamique locale qui varie en fonction des acteurs de chaque réseau, de leurs emplacements et de leurs activités à chaque étape.

37La cartographie des acteurs et du flux de chaque réseau est une étape cruciale pour comprendre la dynamique du réseau commercial. Par exemple, le réseau de commerce de moutons, dont les différentes étapes d’acheminement des moutons sont représentées dans la Figure 5, tire la plupart de ses ressources des marchés du bétail situés dans la région steppique du centre et de l’Ouest du pays. Ces marchés représentent les intervenants parmi les transhumants et les marchands de bétail. Les marchés de la région steppique sont fréquentés en deux étapes :

38• la première étape de la chaîne d’approvisionnement vers l’Est du pays se fait par des commerçants originaires de la région de Tébessa que chapeautent des commerçants et des courtiers résidant dans la partie Ouest de la wilaya. S’ajoutent à ceux-ci quelques commerçants de la wilaya d’Oum El Bouaghi plus précisément des communes de Meskiana et Dhalaa qui se heurtent à l’obstacle de la zone douanière.

39• la seconde étape et pour changer de stratégie, les commerçants de la région de Bir El Ater ainsi que les commerçants de la frontière s’engagent dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui entraîne un changement dans les moyens de transport, soit en transportant le bétail à pied, soit en utilisant des véhicules tels que les Pickup de marque Toyota Hilux.

40Le contrôle douanier au niveau du passage sur la zone frontalière impose la limite de trois têtes de bétail. Par ailleurs, certains transporteurs exploitent les cartes professionnelles des agriculteurs résidant près de la ligne frontalière afin d’obtenir des autorisations officielles de déplacement auprès des services de la douane. Ces coalitions entre agriculteurs locaux et transporteurs légitiment l’acheminement du bétail vers la ligne de frontière et exclus les probabilités de saisie lors des contrôles routiers. D’autres transporteurs préfèrent courir le risque de se déplacer sans autorisation et parviennent généralement à atteindre leur objectif en utilisant d’autres moyens.

Figure 14. Véhicules attendant leur tour pour décharger les carburants dans des points de collecte à El Houidjbet juste à côté de la frontière algéro-tunisienne. Source : Auteur, 2020

Figure 15. Jeune homme retirant du mazout de sa voiture Mercedes pour le stoker dans des jerricans dans la région d’El Houidjbet juste à côté de la frontière algéro-tunisienne. Source : Auteur, 2020

41Le commerce du carburant a connu une forte expansion ces dernières années élargissant sa portée spatiale et densifiant le réseau de ses intervenants ainsi que les méthodes de leur activité. Les acteurs de ce commerce ont installé des réservoirs de milliers de litres dans les zones urbaines frontalières et dans les zones rurales. Ils se sont procuré des voitures et des camions pour acheminer le mazout et l’essence depuis des stations-service situées à des dizaines voire des centaines de kilomètres vers ses réservoirs. Cependant, le volume d’activité a récemment diminué entraînant un changement de stratégie chez les acteurs locaux. Auparavant, l’activité passait par plusieurs étapes et impliquait de nombreux intervenants. Elle se limite désormais à quelques individus.

42Lors de notre accompagnement de M. J, un jeune de vingt-sept ans, le mercredi 24 juin 2020 et ce malgré les circonstances strictes et la fermeture des frontières due à la pandémie de coronavirus, celui-ci a effectué deux circuits depuis une station-service dans la ville d’El Malabiodh, située sur la RN 16 vers deux points frontaliers dans la commune de Bekkaria à une distance d’environ 10 kilomètres. Il a rempli le réservoir de sa voiture de marque Peugeot 505 d’une capacité d’environ 70 litres d’essence puis a rejoint une file de voitures qui attendent leur tour pour vider leur réservoir et extraire une quantité de carburant suffisante pouvant remplir au moins trois bidons de 20 litres (Figure 15). Cette opération se répète quotidiennement sauf en cas de renforcement des contrôles routiers et des points de déchargement. Les jerricans en plastique sont généralement transportés du côté algérien vers le côté tunisien à dos d’ânes habitués à se déplacer dans des sentiers naturels seuls entre les points de chargement et de déchargement. Le carburant suit ainsi un court trajet et des étapes simples.

43Quant aux pneus, ils parviennent en Tunisie à partir de leurs sources à bord de petits ou gros camions ou des semi-remorques qui ont pour objectif initial l’exportation non officielle de marchandises. Ils sont généralement déposés dans la ville frontalière de Bir El Aater dans un premier temps. Ensuite, les transporteurs changent de moyen de locomotion. Ils utilisent à ce stade des camionnettes asiatiques et autres de différents types : Toyota Hilux, Ford, Mazda, etc. De plus, les quantités de marchandises transportées sont réduites afin de correspondre à la capacité des camionnettes conçues pour chaque type de marchandise. Lors de la phase suivante vers les points de collecte de ces produits, ils sont transportés vers des points de collecte où les marchandises sont préparées pour être acheminées via des itinéraires spécifiques qui sont généralement ouverts à des moments particuliers, où « les commerçants et les transporteurs achètent la complicité de certains éléments de sécurité de la frontière à travers le paiement de pots-de-vin » (Hadibi, 2019, p. 176-177), cette pratique est connue dans la région sous le nom de « achat de la route ». Ces marchandises sont réceptionnées et prises en charge du côté tunisien par des individus, c’est-à-dire par les nouveaux propriétaires de ces marchandises ou commissionnaires.

C. Les négociations entre formel et informel

44Les professionnels des activités transfrontalières informelles tentent constamment de donner une apparence officielle à leurs pratiques et à les assimiler à d’autres activités officielles afin de paraitre en conformité avec la réglementation.

45Le commerce de moutons vers la Tunisie est resté intégré dans l’activité des transhumants de la région steppique de l’Est couvrant une grande partie des wilayas de Tébessa et de Khenchela. De nombreux troupeaux de bétail se déplacent dans cette région à la recherche de pâturages appropriés pour chaque saison de l’année ou participent à des activités commerciales à travers les marchés du bétail pour l’achat et la vente. Cette dynamique a donné au mouvement du bétail vers la frontière tunisienne une apparence normale et naturelle.

46Bien que le nombre de pneus autorisés à circuler sans licence dans la zone frontalière (zone douanière) ne devrait pas dépasser quatre pneus, nous avons souvent remarqué des camionnettes transportant un grand nombre de pneus, parfois plus d’une centaine d’unités dans un seul véhicule léger, en provenance de la ville de Bir El Ater et à destination de la région d’Oglat Ahmad près de la Tunisie. Nous avons découvert que de grandes quantités de pneus entrent à Bir El Ater officiellement par le biais de commerçants originaires d’autres wilayas. Chacun d’entre eux possède de plusieurs registres de commerce qu’il exploite selon le besoin du moment. Certains registres sont inscrits au nom de personnes inconnues. Les registres de commerce servent pour le transport des chargements de pneus d’une part et de justificatif au niveau des postes de contrôle avancés des communes d’El-Ogla et de Gourigueur d’autre part. Les quantités de pneus sont enregistrées pour être ensuite signalées aux services fiscaux de la direction des impôts de la wilaya de Tébessa. Ce qui expose souvent les propriétaires à des amendes considérables. Cependant, de nombreux intervenants dans ce processus cherchent à manipuler les chiffres pour réduire cette charge fiscale ou l’éviter complètement afin de ne pas affecter leurs revenus.

47Les transporteurs de carburant (essence et diesel) sont les plus enclins à exploiter le caractère officiel de ces produits dans la zone frontalière de la zone douanière. Les stations-service étant dispersées dans les villes de cette région, les acteurs du réseau commercial du carburant utilisent les réservoirs de leurs véhicules, souvent renforcés en capacité, pour les remplir et les transporter officiellement sans être inquiétés par les contrôleurs car leur action ne contrevient pas aux lois et à la réglementation en vigueur. Ces réservoirs sont ensuite vidés lorsque les véhicules atteignent de nombreux points, destinés au stockage, le long de la frontière.

D. Les enjeux de l’acheminement des marchandises vers leurs destinations

48Les autorités sécuritaires et administratives chargées de lutter contre la contrebande et le commerce transfrontalier informel cherchent constamment à empêcher les pratiques non officielles de l’exportation et de l’importation des marchandises. Afin de restreindre l’activité des opérateurs impliqués dans ce type d’échanges commerciaux les autorités ont mis en place des mécanismes. Les acteurs de ces réseaux se trouvent confrontés à de nombreux enjeux pour surmonter les conditions de restriction et de contrainte imposées sur leurs activités. Parmi les formes de défis que nous avons constatées chez les acteurs des réseaux de commerce frontalier informel, nous pouvons mentionner :

49• la recherche constante des voies moins exposées à la détection des CIT par les services de sécurité de l’État en privilégiant les entrées Sud de la wilaya. Ces passages sont partiellement éloignés de chef-lieu de la wilaya et des résidences des hauts responsables dans la région Nord où la sécurité est permanente et intensive.

50• le choix du moment propice pour faire passer les marchandises de l’autre côté de la frontière est généralement dû à des failles dans les horaires de patrouilles, aux conditions climatiques inhabituelles et à des moments tels que le mois du carême (Ramadan) précisément pendant la durée de la coupe du jeûne (el Iftar), ou en raison de la collusion des parties corrompues. De plus, il y a également l’adaptation aux endroits spécifiques pour faire passer les marchandises telles que les régions montagneuses escarpées, les chemins de campagne cachés et les sentiers ruraux secrets.

51La vigilance de la plupart des acteurs du commerce transfrontalier dans la région de Tébessa de ne pas se livrer à des activités criminelles telles que le commerce des armes et des stupéfiants vise à tirer profit de la politique tacite suivie par les autorités de sécurité représentant l’État et visant à maintenir la paix sociale dans ses territoires frontaliers (Gallien, 2020a). De plus, certains acteurs informels se trouvent intégrés dans une stratégie qui les amène à fournir une assistance aux forces de sécurité pour obtenir des informations cruciales sur les réseaux criminels en échange d’une relative impunité pour leurs activités (Ghanem, 2020).

52Établir des relations aussi amicales que possible avec les éléments de sécurité de diverses corps et branches, de différents grades. Ces relations sont renouvelées avec les nouveaux éléments à chaque mouvement de mutation. Cette stratégie vise à maintenir et faire perdurer le commerce transfrontalier informel. Le CIT offre du travail à une large tranche d’une population à la recherche de gain rapide et à une échelle plus large permet à des régions du Sud de la Tunisie de maintenir une certaine dynamique économique qui vise à améliorer des conditions de vie souvent difficiles. Une solidarité régionale masquée qui tend à contrôler, à long terme, d’éventuels transferts de marchandises dangereuse : armes et stupéfiants.

Conclusion

53L’écart des prix pour plusieurs produits entre les deux pays voisins, l’Algérie et la Tunisie, constitue la principale cause importante de l’acheminement informel des marchandises depuis l’Algérie vers le côté tunisien en grande quantité. Les raisons qui ont conduit à ces situations économiques sont multiples : les subventions, facilité par la rente pétrolière, octroyés par l’État algérien pour le maintien des prix de certains produits et la diminution de la taxe sur d’autres font face sur l’autre côté des frontières en Tunisie à une libéralisation presque total de marché. Une situation qui s’est accentuée par l’instabilité politique qui a suivi le printemps arabe et les fluctuations permanentes des marchés mondiaux qui touchent de plein fouet les économies des pays du Sud.

54Cette situation a engendré le développement de réseaux qui opèrent de manière informelle dans l’exportation de marchandises de l’Algérie vers la Tunisie dont la plupart des intervenants sont de jeunes hommes ayant un faible niveau d’éducation et/ou en situation de chômage. Ces pratiques attirent également une catégorie importante de personnes à revenu faible des secteurs public et privé cherchant à augmenter leurs revenus. Au fil des années, il est apparu que certains de ces réseaux pouvaient voir leur activité décliner principalement en raison de divers facteurs politiques ou économiques. Les acteurs au sein de ces réseaux peuvent y adhérer de manière organisée ou spontanée en fonction de leur situation et de leur capacité à s’adapter aux circonstances du réseau. Ces chaînes peuvent se former en fonction de la proximité ou de la distance des points de passage frontaliers des marchés du type et des sources des marchandises en Algérie.

55La quête du profit pousse les intervenants à s’adapter aux conditions restrictives imposées par les autorités de sécurité des deux côtés de la frontière à travers l’adoption de diverses stratégies. Pour les acteurs aguerris en raison de leur expérience et de la durée de leurs activités, le franchissement des frontières n’est généralement pas un défi insurmontable. Ainsi, l’organisation de systèmes d’entreposage, le choix des moments et des lieux idéals de passages, le montage de coalitions avec des acteurs locaux et le compromis avec les services sécuritaires sont toutes des stratégies efficaces qui assure de la fluidité au commerce informel transfrontalier.

56Il est certain que le trafic clandestin de carburant a contribué à la perméabilité de la frontière de la wilaya de Tébessa en raison de la participation d’un grand nombre d’habitants des régions frontalières à cette activité. Cependant, si le commerce de carburant a connu ces derniers temps un recul à cause des restrictions et l’augmentation des contrôles, celui des pneus connaît un meilleur essor. L’acheminement d’une partie importante de la production algérienne du pneu à côté du même produit chinois de moyenne gamme vers la Tunisie se fait à travers des réseaux structurés portés généralement par des acteurs mieux instruits et de catégorie plus jeune. Enfin, pour le commerce transfrontalier du bétail, ce dernier affiche un rayonnement territorial large qui couvre toute la steppe algérienne, des frontières algéro-marocaines vers l’Ouest aux frontières algéro-tunisiennes vers l’Est. Ce flux commercial qui s’inscrit dans un circuit plus traditionnel et ancien regroupe le plus important nombre d’opérateur et affiche le niveau le plus élevé en capital.

57Selon nos conclusions, nous soutenons fortement l’idée qu’il y a un énorme épuisement des richesses et des ressources en Algérie qui se conjugue à une vulnérabilité croissante de certaines régions. L’écosystème des zones steppiques en tant que plus grande source en alimentation de bétail en Algérie est en voie de dégradation à cause de la pression exercé par le cheptel sur la couverture végétale accentué par les impacts des changements climatiques. L’aspect économique lié au déséquilibre des prix de certains produits entre les deux pays fait émerger plusieurs stratégies, souvent à la limite de la légalité. Des rapports de force mal maîtrisés peuvent constituer des éléments de conflits, menaçant de ce fait la stabilité des régions frontalières et impactant par conséquent le cadre de vie de la population locale sur les deux côtés des frontières. Ainsi, le défi de prendre en charge le développement socioéconomique durable des zones frontalières nécessite la contribution de tous les acteurs sur plusieurs échelles autour d’un projet intégré.

58À la fin, nous considérons que l’utilisation de la méthode CIT dans l’approche de la dynamique spatiale des frontières est efficace. Des analyses qualitatives basées sur les enquêtes de proximité et la cartographie participative peuvent donner de bons résultats en matière d’analyse des réseaux commerciaux transfrontaliers peu maîtrisés par les statistiques officielle et les modèles numériques.

REMERCIEMENTS

59Nous adressons nos remerciements pour le soutien octroyé à ce travail de recherche aux institutions suivantes : The American Institut for Maghrib Studies (AIMS) représenté par le CEMA d’Oran et le CEMAT-Tunis ainsi que l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) à Tunis, à travers notre intégration aux programmes de recherche initiés par ces entités de recherche scientifique international :

60AIMS, 2018-2020, programme parrainé par le Council of American Overseas Research Centers (CAORC) sous le titre: « Supporting Critical Research on North Africa: Borders and marginal regions in the Maghrib».

61IRMC, 2020, Programme de soutien aux travaux de recherche scientifique sur le terrain pour les doctorants du Maghreb.

Notes

621CIT : le Commerce Informel Transfrontalier.

632DPSB, Direction de la Programmation et du Suivi budgétaire de la wilaya de Tébessa, 2018.

643ANAAT, Agence Nationale à l’Aménagement et à l’Attractivité des territoires, Alger, 2018

654Loi n° 10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d’Aménagement du territoire (SNAT), disponible. https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2010/F2010061.pdf

665DTWT, Monographie touristique de la wilaya de Tébessa, 2007.

676Nous tenons à souligner que nous utilisons le terme "Moutons" dans cette étude pour désigner un troupeau composé soit uniquement de moutons, soit de moutons et de chèvres ensemble. Il correspond au même sens que celui généralement compris par le grand public lorsqu’il est employé pour décrire un troupeau dans la région de Tébessa.

687Ce travail est inclus dans une thèse de doctorat sur les échanges commerciaux transfrontaliers entre l’Algérie et la Tunisie à travers la frontière de Tébessa, menée au sein du département de géographie et de l’aménagement du territoire à l’université d’Oran 2 en Algérie.

698Le chômeur en Algérie est le citoyen de plus de 18 ans qui n’a pas un travail stable, et ne bénéficie pas d’une couverture d’assurance sociale.

Bibliographie

70Algérie Rechange. (2023, mai). Pneumatique : Équilibre précaire. 44, 52. https://www.algerie-rechange.com/3d-flip-book/algerie-rechange-n44/

71Ama, N. O., Mangadi, K. T., Okurut, F. N., & Ama, H. A. (2013). Profitability of the informal cross-border trade: A case study of four selected borders of Botswana. African Journal of Business Management, 7(40), 4221‑4232. https://doi.org/10.5897/AJBM2013.7124

72Ayadi, L., Benjamin, N., Bensassi, S., & Raballand, G. (2013). Estimating Informal Trade across Tunisia’s Land Borders (Policy Research Working Paper WPS6731 ; p. 35). Washington, DC : World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-6731

73Ayimpam, S. (2013). Commerce et contrebande : Les réseaux d’importation des textiles imprimés entre Brazzaville et Kinshasa. Espaces et sociétés, 155(4), 63. https://doi.org/10.3917/esp.155.0063

74Bennafla, K. (2002). Le commerce frontalier en Afrique centrale : Acteurs, espaces, pratiques. KARTHALA Editions.

75Bennafla, K. (2012). Pour une géographie des bordures à l’heure globale : Frontières et espaces d’activités informelles [Thesis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense]. https://theses.hal.science/tel-00850135

76Bensassi, S., Brockmeyer, A., Pellerin, M., & Raballand, G. (2017). Algeria–Mali trade: The normality of informality. Middle East Development Journal, 9(2), 161‑183. https://doi.org/10.1080/17938120.2017.1353767

77Brandes, U., Robins, G., McCRANIE, A. N. N., & Wasserman, S. (2013). What is network science? Network Science, 1(1), 1‑15. https://doi.org/10.1017/nws.2013.2

78Gallien, M. (2020a). Informal Institutions and the Regulation of Smuggling in North Africa. Perspectives on Politics, 18(2), 492‑508. https://doi.org/10.1017/S1537592719001026

79Gallien, M. (2020b). Smugglers and States: Illegal Trade in the Political Settlements of North Africa [PhD Thesis, The London School of Economics and Political Science (LSE) ONLINE]. http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/4116

80Ghanem, D. (2020). Algeria’s Borderlands: A Country Unto Themselves (p. 23). Carnegie Middle East Center. https://carnegieendowment.org/files/Ghanem-Algeria-Tunisia.pdf

81Hadbaoui, I., Senoussi, A., & Huguenin, J. (2020). Les modalités d’alimentation des troupeaux ovins en steppe algérienne, région de M’Sila : Pratiques et tendances. Cahiers Agricultures, 29, 28. https://doi.org/10.1051/cagri/2020027

82HADIBI, Z. (2019). Étude sociologique comparative des activités informelles des unités économiques et sociales des frontières [Thèse de doctorat non publié, L’Université A. MIRA Bejaia (ALGERIE) et L’Université de MURCIE (ESPAGNE)]. https://www.academia.edu/39736774/

83Hadibi, Z., Musette, M.-S., & Garcia, P. J. O. (2017). Analyse sociologique de l’informalité transfrontalière depuis et vers l’Algérie. Afkar wa Affak, 9, 110‑124.

84Herbert, M., & Gallien, M. (2020). Divided they fall: Frontiers, borderlands and stability in North Africa (NORTH AFRICA REPORT 6 ; p. 32). Institute for Security Studies. http://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/nar-6.pdf

85Kahiya, E., & Kadirov, D. (2020). Informal Cross Border Trade as a Substratum Marketing System: A Review and Conceptual Framework. Journal of Macromarketing, 40(1), 88‑109. https://doi.org/10.1177/0276146719897115

86Lensari, A. M. (2020). Urban dynamics and socio-economic transformations of urban agglomerations bordering the Bordj Badji Mokhtar-Tamanrasset axis [Unpublished PhD Thesis]. Mohammed ben Ahmed Oran2 Uneversity. Algeria.

87Lesser, C., & Moisé-Leeman, E. (2009). Informal Cross-Border Trade and Trade Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa (OECD Trade Policy Papers 86 ; p. 54). OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/225770164564.pdf

88Mamadou Koné, M. M. (2015). Marchands ouest-africains et marchés frontaliers : Construction d’une communauté d’affaires [These de doctorat, Bordeaux 3]. https://www.theses.fr/2015BOR30075

89Meddeb, H. (2012). Courir ou mourir : Course à el khobza et domination au quotidien dans la Tunisie de Ben Ali [These de doctorat, Paris, Institut d’études politiques]. https://www.theses.fr/2012IEPP0030

90Nkendah, R. (2013). Estimating the informal cross-border trade of agricultural and horticultural commodities between cameroon and its CEMAC neighbours. Food Policy, 41, 133‑144. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.05.009

91Pariyo, G. W., Greenleaf, A. R., Gibson, D. G., Ali, J., Selig, H., Labrique, A. B., Al Kibria, G. M., Khan, I. A., Masanja, H., Flora, M. S., Ahmed, S., & Hyder, A. A. (2019). Does mobile phone survey method matter? Reliability of computer-assisted telephone interviews and interactive voice response non-communicable diseases risk factor surveys in low and middle income countries. PLOS ONE, 14(4), e0214450. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214450

92Scheele, J. (2012). Smugglers and Saints of the Sahara: Regional Connectivity in the Twentieth Century. Cambridge University Press.

93Silvia, M. (2010). La mise en place d’un réseau commercial et marchand : Bordeaux et les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. In D. Coulon, RÉSEAUX MARCHANDS ET RÉSEAUX DE COMMERCE Concepts récents, réalités historiques du Moyen Âge au XIXe siècle (Presses Universitaires de Strasbourg, 1‑1, p. 87‑113). https://pus.unistra.fr/ouvrage/9782868204516/

94Tabib, R. (2012). Effets de la frontière tuniso-libyenne sur les recompositions économiques et sociales des Werghemmas : De la possession à la réappropriation des territoires. Les Cahiers d’EMAM, 21, 118. https://doi.org/10.4000/emam.463

95Timmis, H. (2017). Formalising informal trade in North Africa. K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/13572

96Titeca, K., & Célestin, K. (2012). Walking in the dark: Informal cross-border trade in the great lakes region. International Alert. http://hdl.handle.net/1854/LU-4161492

97Valerio, V. C., Walther, O. J., Eilittä, M., Cissé, B., Muneepeerakul, R., & Kiker, G. A. (2020). Network analysis of regional livestock trade in West Africa. PLOS ONE, 15(5), e0232681. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232681

98Walther, O. (2015). Social Network Analysis and Informal Trade. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2593021

99Walther, O. (2019). Frontières, sécurité et développement en Afrique de l’Ouest (Notes ouest-africaines 26). OCDE, Paris. https://doi.org/10.1787/74a9db76-fr

Pour citer cet article

A propos de : Rida DIAB

Laboratoire EGEAT

Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed Algérie

rdiabaugat@gmail.com

A propos de : Tarik GHODBANI

Laboratoire EGEAT

Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed Algérie

Ghodbani_tarik@yahoo.fr