- Home

- 82 (2024/1) - Varia

- Les villes en Algérie, entre besoins croissants en foncier urbanisable et contraintes d’évolution spatiale. Cas de Béni Saf, une petite ville côtière dans l’Atlas Tellien de l’Ouest algérien

View(s): 1599 (2 ULiège)

Download(s): 74 (0 ULiège)

Les villes en Algérie, entre besoins croissants en foncier urbanisable et contraintes d’évolution spatiale. Cas de Béni Saf, une petite ville côtière dans l’Atlas Tellien de l’Ouest algérien

Attached document(s)

original pdf fileRésumé

Les villes algériennes toutes strates confondues ont besoin de foncier urbanisable mais des contraintes multiformes peuvent inhiber leur excroissance telles la vulnérabilité du site, la législation inhérente au (littoral, terres agricoles et zones forestières) et la propriété privée du sol. Le cas de la petite ville de Béni Saf objet de cet article dans l’Atlas Tellien de l’ouest algérien pâtit de l’ensemble de ces dernières. Comment s’est-elle développée à partir d’un camp de mineurs pendant la période coloniale et comment est préconisée sa sortie de l’impasse du manque de terrains urbanisables, quel en est l’efficience : telles sont les questions que nous tentons d’élucider. À ce propos, le recours a été fait à l’histoire urbaine de cette ville, aux différents plans d’aménagement et d’urbanisme post indépendance, à des investigations au niveau des institutions étatiques locales dont la DUAC, l’ONS et à d’autres in situ.

Abstract

Algerian cities of all strata need for land that can be developed but multifaceted constraints can inhibit their growth, such as the vulnerability of the site, the legislation inherent to (coastal, agricultural land and forest areas) and private ownership of the soil. The case of the small town of Beni Saf, the subject of this article in the Tellian Atlas of Western Algeria, suffers from all of the latter. How did it develop from a miners’ camp during the colonial period and how is it advocated to get out of the impasse of the lack of urbanizable land and what is the efficiency of the project? In this regard, recourse was made to the urban history of this city, to the various post-independence development and urban development plans, to investigations at the level of local state institutions including the DUAC, the ONS and to others in situ.

Table of content

INTRODUCTION

1L’urbanisation dans le monde est devenue avec le temps problématique de par son ampleur (métropoles, mégapoles, mégalopoles, excroissances spontanées...) et des problèmes difficilement gérables à différents niveaux.

2En Algérie, «Le taux d’urbanisation était entre 5 et 8 % de la population algérienne totale lors de la conquête française en 1830, » (Côte, 1994). Ce taux très faible avant la colonisation a augmenté pour passer de 15,6 % en 1886 à 22,53 % en 1936 pour atteindre 25,80 % en 1954 durant la période coloniale. Au lendemain de l’indépendance, ce taux a évolué progressivement passant de 31,4 % en 1966 à 40,0 % en 1977 puis à 49,7 % en 1987, 58,3 % en 1998 (Kateb, 2003) et 66 % en 2008. D’après le site de l’Office National des Statistiques (ONS), la population résidente totale en Algérie a atteint 42,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018 dont plus de 70 % urbaine.

3Cette tendance croissante à l’urbanisation augmente de 2,3 % par an. Cependant, toutes les villes ont des difficultés à disposer de foncier urbanisable. Saturées, les plus grandes, reportent leurs surplus démographiques sur le territoire des communes avoisinantes. Les petites villes participent ainsi au mouvement d’urbanisation régionale comme par exemple dans l’Atlas Tellien de l’Est algérien (Bousmaha, 1994) et même à une échelle plus grande, (Chadli et Hdjeidj, 2003). Néanmoins, des études déplorent les répercussions néfastes de l’urbanisation croissante de ces petits organismes qui ne prennent pas en compte les risques et les conséquences en cas de catastrophe (séisme, glissement de terrains...) ou encore pour montrer le dilemme entre spontanéité et volontarisme dans leur constitution (Chaouche, 2017).

4Cependant, pour évoluer spatialement, les villes sont confrontées à diverses contraintes. Pour celles bordières de la mer la loi littorale limite leurs extensions. L’emprise du domaine forestier et agricole, la propriété privée du sol inhibent l’excroissance ; d’autres pâtissent de l’ensemble de ces contraintes…Tel est le cas de la petite ville de Béni Saf2 située dans la zone montagneuse du Tell occidental algérien, bordière de la mer, qui est l’objet de cet article, et qui se trouve dans un site compartimenté et bloqué. Ce cas a suscité notre intérêt du fait qu’aucune étude n’a été menée sur ses problèmes liés à son site contraignant. Ce qui est véhiculé comme image de cette ville est celle de la ville balnéaire et de son port de pêche. En mettant l’accent dans cet article sur « l’envers du décor » de cette ville nous visons de mettre en exergue toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les gestionnaires locaux de cette ville pour trouver des espaces intra-muros propices à l’urbanisation alors que la demande en logement va crescendo. Comment a-t-elle évolué spatialement dans un site peu propice à l’urbanisation et comment tente-t-elle de gérer le dilemme entre besoins en augmentation en foncier urbanisable et sa non disponibilité ; telles sont des questions qui ont structuré cet article en trois temps.

5Au premier abord, il s’agit de montrer comment un modeste camp de mineurs s’est transformé en un établissement humain investi par des fonctions économiques et administratives et ce, dans un site « marqué à 70 % par des ravins et des talwegs très encaissés qui se déversent dans la mer » (Remini, 1986).

6Dans un deuxième temps est mise en exergue l’aggravation de la densité de la population et la suroccupation des logements dû aux contraintes de réalisation et ce dans le but de lever le voile sur l’écart entre le mythe divulgué de Béni Saf en tant que ville balnéaire où il fait bon vivre et la réalité.

7En dernier ressort, nous nous penchons sur les actions envisagées et/ou menées tant par les acteurs institutionnels que par la population pour résoudre le problème de la saturation des réserves foncières intra-muros. À cet effet, nous avons eu recours à des recherches académiques sur l’histoire urbaine de Béni Saf, à la Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction (DUAC), à la municipalité et aux services techniques de la daïra de Béni Saf (logement, forêt, agence foncière) et à des enquêtes in situ.

I. BENI SAF, UNE VILLE DYNAMIQUE DANS UN SITE CONTRAIGNANT

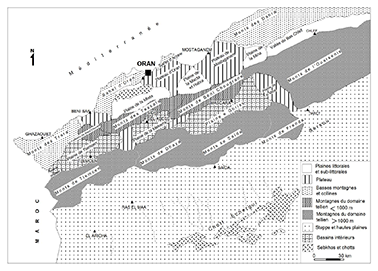

8En Algérie, en effet dans la frange de l’Atlas Tellien, formé d’une succession de montagnes dont l’altitude s’élève d’ouest en est, le morcellement du relief permet difficilement à une grande ville de se constituer. La zone montagneuse du Djurdjura par exemple compte deux millions d’habitants, dont 80 % sont agglomérés dans des villages (Ben Allak, 2022). Béni Saf se trouve dans une zone montagneuse bordière de la mer dans le « Tell » (hauteur) qui désigne au Maghreb toute la frange « utile » des reliefs proches du littoral (Prenant, 2010)3. Elle s’est bâtie dans une zone extrêmement compartimentée de l’Atlas Tellien de l’Ouest algérien, un espace où « les chances ne sont pas égales entre les zones qui paraissent plus faciles à aménager, mieux situées et d’autres défavorisées à bien des égards » (Troin, 1985) (Figure 1).

Figure 1. Béni Saf dans l’Atlas Tellien de la zone Nord-Ouest algérien. Source : Ghodbani, Berrahi-Midoun, 2013

9Dans cette zone, « Les zones montagneuses restent les plus faiblement peuplées, y compris celles en position côtière. Dans cet espace éminemment rural, seules Ghazaouet et Béni Saf font figure de ville » (Ghodbani et Berrahi-Midoun, 2013). L’urbanisation en milieu montagneux est en fait « un processus urbain atypique du fait du substrat physique inadapté pour le développement urbain » (Ben Allak, ibid, p.3). La formation de ces villes dans des sites improbables de montagnes relève de différents facteurs (économiques, politiques ou culturels…).

10Pour ne citer que quelques cas : la Rinconada dans la cordillère des Andes au Pérou par exemple située à 5 300 m d’altitude, la seule ville permanente à si haute altitude s’est construite à la va-vite à partir d’un simple campement dans les années 1990 en raison d’une mine d’or4. La Paz, capitale bolivienne quant à elle, se situe à 3 625 m. Elle a prospéré sur les routes commerciales coloniales et Alto perchée à 4 150 m d’altitude ; un temps considéré comme simple banlieue de La Paz, elle s’est développée tellement vite avec l’exode rural que c’est devenu une ville à part entière en 1987. Lhassa, métropole religieuse du bouddhisme tibétain et chinois se trouve à 3 700 m d’altitude dans l’Himalaya5.

11Par ailleurs, « De nombreuses agglomérations se situent en position de piémont, dans des vallées ou dans des bassins intérieurs, donc souvent un peu moins de 1 000 m d’altitude. Tel est le cas de Bangalore (920 m), Belo Horizonte (915 m), Caracas (835 m), Curitiba (935 m), Ankara (850 m) ou Bandung (791 m). Par contre en ce qui concerne Grenoble, qui est assurément une ville de montagne si l’on travaille à l’échelle des Alpes mais qui se situe à seulement 215 m d’altitude ce qui l’élimine d’une analyse planétaire » (Rieutort, 2004, p. 4). Au Maroc également dans le Rif occidental très accidenté avec de grandes montagnes par exemple ne se sont constituées également que quelques villes telles que Tanger, Tétouen… dont les racines plongent dans l’histoire. En France par exemple, en zone montagneuse, « La distance et les difficultés des communications limitent vite la clientèle ; cela donne l’avantage aux petits organismes à rôle local qui sont très nombreux surtout si les données géomorphologies favorisent l’existence de bassins intérieurs ou de carrefours comme dans les Alpes » (Barbier, 1972).

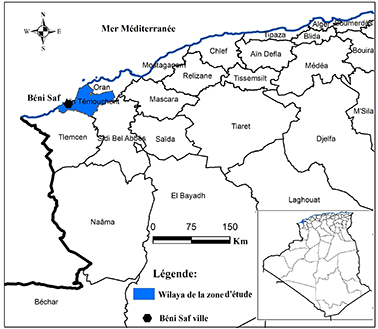

12Ainsi, dans la plupart des cas, l’exploitation des atouts naturels des montagnes a largement contribué à la prolifération de stations touristiques. Pierre Billet, dans son article « le contrôle de l’urbanisation en montagne », avançait en 2003 qu’il restait à trouver un équilibre entre des antagonismes. Ainsi « à l’échelle de l’humanité entière, l’on se rend compte que les rapports de l’homme à la montagne comportent des formes extrêmement diverses » (Côte, 2015). La ville de Béni Saf constitue ainsi actuellement, le deuxième pôle urbain après le chef-lieu de sa wilaya. Elle se situe à égale distance par rapport aux grands pôles urbains (100 km d’Oran, 100 km de Sidi Bel Abbès et en deçà de cette distance 65 km de Tlemcen) (Figure 2).

Figure 2. Béni Saf, une position stratégique dans la région Nord-Ouest algérien. Source: Découpage administratif algérien en 2019 ; traitement de l’auteure

13Concernant Béni Saf, sa situation sur la Côte Méditerranéenne est un atout indéniable, pour son économie (activités portuaire, tourisme balnéaire..). Mais son établissement dans un site de montagne raviné, en a fait une ville compartimentée, disloquée et confrontée à la raréfaction de terrains urbanisables.

A. Béni Saf, une croissance urbaine due à son dynamisme économique

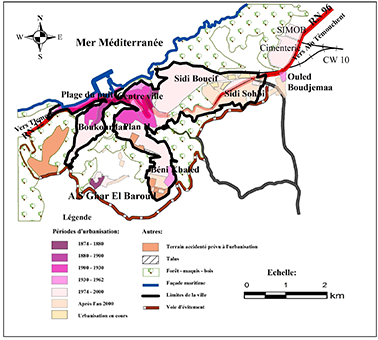

14Dans le monde, « les villes jouissent de caractéristiques spécifiques qui les singularisent à travers soit leur histoire, leur fonction, leur localisation ou leur spécialisation et une identité propre à elles (Ben Allak, 2022). Bien que des écrits mentionnent le passage de plusieurs civilisations dans l’antiquité dans la zone de Béni Saf du fait de l’exploitation d’un gisement d’hématite, l’emplacement de cette zone n’est pas déterminés et ce contrairement par exemple à Siga ancienne capitale du royaume numide dans la région et dont subsiste des vestiges. Tout porte à croire que Béni Saf est une ville de création coloniale. « Elle doit son existence à l’exploitation d’un important gisement de pouzzolane et des possibilités de son exportation vers les aciéries françaises par la mer pendant la période coloniale » (Cheurfi, 2011). La ville de Béni Saf s’est étalée progressivement là où le relief et la stabilité des terrains le permettait. Mais en raison du relief amplement accidenté, le tissu urbain de la ville de Béni Saf est formé ainsi de plusieurs entités discontinues (Figure 3).

Figure 3. Phases spatio-temporelles de l’évolution spatiale de Béni Saf. Source: Études du PDAU Béni Saf (1998, 2018) ; traitement de l’auteure à partir des résultats des sorties sur terrain 2021

15Entre 1874 à 1880 fut créé le noyau initial à Sidi Boucif à la limite de l’exploitation minière (Dar Rih,) pour recevoir une main d’œuvre spécialisée à majorité espagnole avec le début des opérations minières à ciel ouvert vers 1876. Un autre noyau d’habitations a été créé plus tard au sud à Ghar El Baroud pour la population autochtone. De 1880 à 1900, l’urbanisation est liée essentiellement à l’exploitation du minerai de fer. En 1880 a été édifié le port de Béni Saf par la compagnie Mokta El Hadid pour l’exportation du minerai de fer, ce qui induit l’évolution de l’urbanisation par la réalisation de quelques équipements administratifs tels que le siège de la mairie, ainsi que par la création de nouveaux quartiers. Le quartier équipé de Sidi Boucif a été destiné aux Européens d’une part, et d’autre part la masse ouvrière s’est regroupée au niveau de la cité de recasement sur le plateau de Boukourdan. De 1900 à 1930, l’exploitation minière et les activités commerciales ont atteint leur apogée avec comme corollaire une accélération de l’urbanisation. Aussi, le noyau initial de Sidi Boucif a atteint le seuil de saturation. Il a été réalisé ainsi une nouvelle cité de recasement pour accueillir la masse ouvrière et quelques équipements et la voie ferrée de Béni Saf – Tlemcen. De 1930 à 1962, la ville de Béni Saf a connu une extension de son tissu urbain particulièrement vers le côté ouest dynamique économiquement de par le port de pêche et de ses activités annexes. Ceci a induit une amélioration du niveau d’équipement à travers la réalisation d’une poste municipale, un marché couvert, l’hôpital, etc. De 1962 à 1974, est observé un ralentissement de l’urbanisation du fait de la substitution des Algériens aux Européens suite à leur départ à l’indépendance du pays en 1962 mais aussi de l’émigration d’Algériens vers la France durant cette période. De 1974 à 2000, Béni Saf a en effet bénéficié d’une cimenterie dans le cadre du développement industriel du pays. Celle-ci fut réalisée entre 1974 et 1978 à quatre kilomètres à l’est de la ville de Béni Saf, pour exploiter la pouzzolane et les carrières de calcaire et d’argile sur le plateau de Sidi Safi. Ainsi ont été réalisés une zone d’habitat urbaine nouvelle (ZHUN) à Sidi Boucif, des programmes de lotissements à travers les quartiers de la ville et une zone d’activités. Après 2000, se produit une densification du tissu urbain : la ville de Béni Saf s’est étalée progressivement là où le relief et la stabilité des terrains le permettait. Mais en raison du relief amplement accidenté, le tissu urbain de la ville de Béni Saf est formé ainsi de plusieurs entités discontinues (Plage du puits, Boukourdan, Centreville, Plan II et Béni Khaled, Sidi Boucif et Sidi Sohbi). Par ailleurs on assiste au décloisonnement de la ville par la réalisation du chemin de fer « Béni Saf – Ain Témouchent » et des routes la reliant à des villes moyennes de la région Ouest.

B. Renforcement du rôle administratif et économique de Béni Saf après l’indépendance

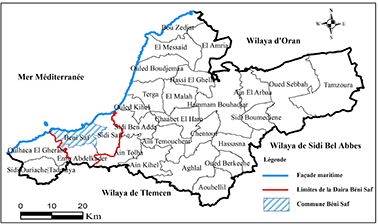

16Depuis sa création, cette ville joue un rôle important au niveau local et national. Elle est devenue l’un des principaux points d’ancrage de la région Nord-Ouest algérien (PDAU de la commune de Béni Saf, 1998). Son importance a périclité avec l’épuisement du gisement minier du fer et son port a été requalifié, ces dernières années, en port de pêche, le plus important au niveau national. La commune a été dotée également d’une cimenterie et une usine de traitement du bois, ce qui a permis à cette ville d’accéder à une position importante économiquement et de reconquérir sa position du temps de la colonisation. Sa taille et ses fonctions l’ont promue aux rangs de chef-lieu de commune et de daïra (sous préfecture) depuis qu’elle était rattachée administrativement à la wilaya de Tlemcen (avant le découpage administratif de l’année 1984) (Figure 4).

Figure 4. Béni Saf, aires de la commune et de la daïra. Source : PATW d’Ain Témouchent 2015 ; traitement de l’auteure

17Pour accomplir son rôle administratif en tant que chef-lieu de daïra, la ville de Béni Saf a bénéficié d’un nombre important d’équipements, en particulier les équipements administratifs et sanitaires pour répondre aux besoins de la population de la commune et des communes limitrophes comme Sidi Safi, Emir Abdelkader et Oulhaça.

C. Évolution de la population et pression sur les structures d’accueil

18Ses activités économiques ont joué un rôle de pompe aspirante de populations à Béni Saf d’où sa position importante dans l’armature urbaine régionale. Ainsi, avec ses 49 426 habitants en 2020, Béni Saf fait partie de la strate des petites villes (entre 20 000 et 50 000 habitants) qui connaissent après les années 1990 les rythmes de croissance les plus élevés en Algérie et ce, après l’essoufflement des grandes villes de plus de 100 000 habitants. Les grandes villes du littoral et particulièrement les quatre métropoles (Oran, Alger, Constantine et Annaba) ont toutes connu une nette tendance au ralentissement de la croissance au cours des deux dernières décennies contrairement aux petits organismes urbains (Tableau 1).

|

Années RGPH |

1966 (1) |

1977 (1) |

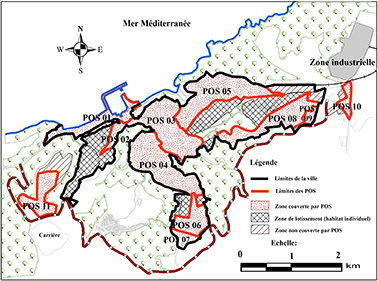

1987 (1) |

1998 (1) |

2008 (1) |

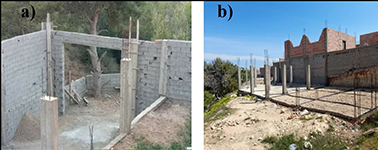

2020 (2) |

|

Ville de Béni Saf |

18503 |

23704 |

29921 |

37327 |

39749 |

49426 |

|

% |

89,35 |

99,14% |

93% |

94% |

94% |

93,7% |

|

Total commune |

20708 |

23908 |

32139 |

39668 |

42284 |

52736 |

Tableau 1. Le poids démographique de l’agglomération de Béni Saf dans sa commune. Source : 1. ONS, 2. APC Béni Saf

19Béni Saf continue de concentrer le plus gros de la population de sa commune et elle garde toujours sa position importante dans l’armature urbaine régionale du temps la colonisation. La densité de la population de la commune de l’ordre de 860 hab./km² est jugée très élevée par rapport à la moyenne de wilaya qui est évaluée à 184 hab./km² (DPSB, 2020), mais la population est concentrée davantage dans ce chef-lieu de la commune qui est la deuxième agglomération de la wilaya.

20En 2020, le reste du réseau aggloméré telle l’agglomération secondaire Ghar El Baroud ne comporte que 3,73 % de la population de la commune, celle d’El Bradj 1,25 %, cette dernière est née d’une exploitation agricole qui compte 214 logements. Quant à la station balnéaire de Rechgoun, elle ne compte que 0,58 % de la population de cette commune. La zone éparse, quant à elle ne détient que 0,7 % de la population communale. Le taux d’accroissement annule (TAA) ; après une accalmie de 1977 à 2008 a tendance à augmenter (Tableau 2).

|

Population |

1966 (1) |

1977 (1) |

1987 (1) |

1998 (1) |

2008 (1) |

2020 (2) |

||||

|

ACL Béni Saf |

18503 |

23704 |

29921 |

37327 |

39749 |

49 426 |

||||

|

(TAA) |

2,28% |

2,36% |

2,03% |

0,63% |

1,83% |

|||||

Tableau 2. Évolution du taux d’accroissement annuel de la population de la ville de Béni Saf. Source : 1. ONS, 2. APC Béni Saf

21L’augmentation de la population a nécessité ainsi la construction de logements et la réalisation d’équipements publics et infrastructures multiples et son corollaire la consommation de plus en plus d’espace.

D. Béni Saf, un taux d’occupation par logement encore relativement important

22Sur la base du parc-logement habité, le taux d’occupation par logement (TOL) a atteint 4,32 au niveau de la ville Béni Saf (Tableau 3).

|

ACL Béni Saf |

AS Ghar El Baroud |

AS El Bradj |

AS Rechgoun |

Zone éparse |

Total commune |

Wilaya |

|

4,32 |

5,60 |

4,69 |

3,82 |

4,30 |

4,36 |

3,55 |

Tableau 3. Le TOL au niveau de la commune de Béni Saf en 2020. Source: APC Béni Saf, calculs de l’auteure

23Ce taux s’avère plus élevé que celui de sa wilaya estimé à 3,55 personnes par logement, son parc-logement est arrivé ainsi à saturation. Le nombre de ménages enregistré au niveau de Béni Saf est de 10084 (APC Béni Saf, 2020) avec une taille moyenne de 5,07 personnes (DPSB, 2020) explique la pression sur les services techniques de la municipalité et de la daïra de Béni Saf, reçoivent ainsi quotidiennement des demandes en logement de différentes catégories. Tel le logement public locatif (LPL), les logements promotionnels aidés (LPA), de l’habitat rural.

24Vu le changement de mode de vie de la famille algérienne, de nombreux nouveaux ménages envisagent de décohabiter d’avec la grande famille et ce tout comme au niveau national où « La progression démographique, les décohabitations familiales et le processus de généralisation du ménage nucléaire, entraînant une demande plus forte de logements, sont devenues les principaux éléments de la croissance urbaine » (Belguidoum, 2018).

II. Une recherche de rationalisation de l’usage du sol et d’options d’extenSion de la ville

25Béni Saf, une ville qui étouffe ainsi dans son enceinte, elle est limitée en effet par la mer au Nord, le domaine forestier et les risques géotechniques au Sud et à l’Ouest, les terres agricoles et la cimenterie à l’Est d’où une recherche de potentialités foncières pour assurer ses besoins en foncier urbain.

A. Besoins d’espace urbanisable et pléthore des plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme

26Une panoplie d’études ont été élaborées pour envisager des scénarios d’extension. La première a été élaborée en 1980 dans le cadre d’un plan d’urbanisme directeur (PUD) mais ce dernier a été inopérant en raison des lacunes de l’étude et de l’absence de concertation et opposabilité aux tiers dans le domaine de l’urbanisme. De nouveaux instruments, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation des sols (POS) lui ont succédé et ce en vertu de la loi 90-29 du 01/12/1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme. Le but étant essentiellement d’amener à une meilleure gestion urbaine, une rationalisation de l’usage des sols et l’orientation des extensions des agglomérations de la commune. Ces instruments furent révisés à plusieurs reprises (Tableau 1) ; pour redéfinir la superficie supplémentaire à urbaniser dans le court et moyen terme (Merabet et Bakhti, 2018). Sur le plan spatial, Béni Saf a suivi les orientations de ces études pour son étalement.

|

PDAU 1998 |

PDAU 2011 |

PDAU 2018 |

||||||||||

|

SU |

SAU |

SUF |

Total |

SU |

SAU |

SUF |

Total |

SU |

SAU |

SUF |

Total |

|

|

ACL Béni Saf (ha) |

316 |

98,5 |

- |

414,5 |

396,5 |

90,8 |

- |

487,3 |

563,37 |

31,7 |

- |

595,07 |

|

% |

76,23 |

23,76 |

100% |

81,36 |

18,63 |

100% |

94,67 |

5,32 |

- |

100% |

||

Tableau 4. Béni Saf, la valse des PDAU. Source : DUAC, études des PDAU (1998, 2011, 2018)

27Le secteur urbanisé (SU) de la ville de Béni Saf a augmenté de 247,37 ha soit un peu plus de 44 % en vingt ans et ce, avec un renforcement des équipements administratifs et éducatifs ainsi que l’occupation de tous les terrains disponibles au niveau du tissu urbain et n’ayant pas de contraintes d’ordre juridiques. Cependant, rien n’est projeté dans les trois PDAU comme surface d’urbanisation future (SUF) du fait de la rareté des espaces pouvant être urbanisés.

B. L’habitat individuel, un fort prédateur d’espace

28À partir des années 1980, la commune de Béni Saf a procédé au lancement d’un immense programme de l’habitat individuel à travers les lotissements créés dans le cadre de l’ordonnance des réserves foncières communales n°74-26 du 20/02/1974 « qui est un instrument législatif mis à la disposition des autorités locales pour promouvoir une politique planifiée d’aménagement et de développement des villes du pays » (Zucchelli, 1984). Parmi les 22 lotissements d’habitat individuel créés à travers la commune, 15 soit 68 % ont été réalisés au niveau de la ville de Béni Saf. Un espace de cinquante ha a été dédié uniquement à 1566 habitations individuelles et quelques équipements de proximité. Alors que cette surface pouvait recevoir plus de 3500 unités en habitat collectif. La ville de Béni Saf étant balnéaire, des propriétaires de terrains les morcellent dans un but lucratif et trouvent preneurs même d’autres villes.

|

Dispersion |

Habitat individuel |

Habitat semi collectif |

Habitat collectif |

Total logement |

|

|

ACL Béni Saf |

11402 |

118 |

2686 |

14206 |

91% |

|

A.S Rechgoun |

487 |

- |

- |

487 |

9% |

|

A.S El Bradj |

214 |

- |

- |

214 |

|

|

A.S Ghar El Baroud |

464 |

- |

- |

464 |

|

|

Zone éparse |

42 |

- |

140 |

182 |

|

|

Total commune |

12609 |

118 |

2826 |

15553 |

100% |

|

81% |

0,75% |

18,17% |

100% |

||

Tableau 5. Typologie de l’habitat au niveau de la commune de Béni Saf en 2020. Source : APC Béni Saf, calculs de l’auteure

29La ville détient ainsi en 2020 ; 91 % des logements de sa commune mais davantage en habitat individuel qui représente un peu plus de 80 % de son parc-logement. Le site de la ville est arrivé à saturation, la quasi-totalité des habitations ont été surélevées (Figure 5). Les rez-de-chaussée sont réservés en général à des garages et activités commerciales.

Figure 5. Extension en hauteur des habitations au centre ville de Béni Saf (a, b), à Boukourdan (c) et à la plage du puits (d). Source : auteure, 2020

30Ce mode d’urbanisation sous forme de lotissements d’habitat individuel s’étant avéré trop consommateur de foncier n’a été délaissé que dans une moindre mesure récemment au profit de l’habitat collectif. Ainsi, 1 318 logements ont été programmés dont 66,62 % à Béni Saf même ce qui a eu raison de presque la totalité du foncier urbanisable prévue à l’horizon 2025.

|

Commune |

Agglomération |

Quartiers |

Nombre |

% |

|

Béni Saf |

ACL Béni Saf |

Sidi Sohbi |

448 |

66,62% |

|

Béni Khaled |

380 |

|||

|

ZHUN |

50 |

|||

|

Sous total |

878 |

|||

|

Sidi Safi |

A.S Ain Larbaa |

Site support |

440 |

33,38 |

|

Total |

1318 |

100% |

||

Tableau 6. Les logements collectifs en cours de réalisation pour la commune de Béni Saf. Source : Subdivision du logement de la daïra de Béni Saf, 2020

31La ville de Béni Saf se taille ainsi encore la part du lion dans la programmation de l’habitat collectif. Selon les résultats préliminaires du recensement de la population et de l’habitat en 2020, le parc-logement a ainsi nettement augmenté mais davantage dans le chef-lieu de commune.

|

Années |

1966 (1) |

1977 (1) |

1987 (1) |

1998 (1) |

2008 (1) |

2020 (2) |

|

ACL Béni Saf |

- |

4222 |

4973 |

- |

9332 |

14206 |

|

Agglomérations secondaires |

722 |

338 |

- |

657 |

1165 |

|

|

Zone éparse |

610 |

218 |

- |

41 |

182 |

|

|

Total commune |

4286 |

5554 |

5529 |

8592 |

10030 |

15553 |

Tableau 7. Évolution du parc-logement au niveau de la commune de Béni Saf. Source : 1. ONS, 2. APC Béni Saf

32Sur 14 206 unités, 2 686 logements sont de type collectif et 118 unités habitables édifiées en semi collectif. L’habitat individuel représente plus de 80 % de la totalité du parc logement de cette agglomération. Cette production s’est effectuée dans une zone accidentée. Mais malgré l’augmentation des structures d’accueil à Béni Saf : la population est à l’étroit dans les habitations alors que presque 20 % du parc logement recensé sont inhabités. Ce sont en général des habitations appartenant à des émigrés ou des logements secondaires utilisés pendant la saison estivale.

III. des contraintes multiformes INHIBANT L’Évolution spatiale DE BENI SAF

33La morphologie accidentée du site de Béni Saf, la nature du sol non propice à l’urbanisation les aléas sismiques, les risques de glissements et éboulement de terrains, et la législation inhérente au littoral, au foncier agricole et du domaine forestier sont autant de contraintes inhibant le développement urbain de cette ville d’où des solutions envisagées pour y remédier.

A. Des contraintes naturelles

34Une étude de microzonage et d’aléas sismiques de la région d’Ain Témouchent réalisée en 2004 (DUAC Ain Témouchent, 2020) a permis l’identification de différents risques les glissements de terrain au niveau du côté Nord-Est du quartier de Boukourdan, ainsi que les éboulements qui se manifestent le long de la falaise de Sidi Boucif, du fait du fort potentiel de liquéfaction au niveau de la zone portuaire.

35Par ailleurs, une étude géotechnique d’urbanisation du secteur à urbaniser (SAU) de l’agglomération secondaire de Ghar El Baroud a prouvé la présence de galeries souterraines liées à l’exploitation du minerai de fer durant la période coloniale ce qui a empêché l’usage d’une assiette foncière de 28 ha. Cette dernière était destinée à l’extension de la ville de Béni Saf suivant les orientations de l’étude de révision du PDAU du groupement des communes Béni Saf – Sidi Safi – Emir Abdelkader approuvée en 2011. De même, a été résiliée l’étude du POS de cette zone et l’urbanisation de ce site est désormais interdite.

36Le projet d’un nouveau quartier, Boukourdan, d’une superficie de 30 ha, dans le court et moyen terme dans l’étude de révision du PDAU a bénéficié d’une étude de POS et n’a pas été concrétisé à cause de son enclavement, de son relief accidenté et de l’inconstructibilité de 13 ha qui constituent la zone de servitude de la carrière du pouzzolane.

B. Une forte emprise du domaine forestier

37Le couvert végétal appartenant en quasi-totalité au patrimoine forestier de la commune de Béni Saf est évalué à plus de 2210 ha représentant un taux de couverture de 36,05 %. La principale essence est le pin d’Alep. La partie qui est au contact de la ville joue un rôle protecteur contre les inondations d’une part et d’autre part un facteur de blocage pour l’urbanisation.

C. Des risques technologiques

38Malgré son implantation excentrée au début par rapport à la ville de Béni Saf, la cimenterie porte actuellement atteinte à l’environnement et à la santé publique. La ville s’est étendue en effet par la suite vers l’Est en direction de celle-ci. Certains quartiers proches de la cimenterie, tels que Sidi Sohbi et Ouled Boudjemaa, sont menacés par de la pollution atmosphérique vu la capacité de production de la cimenterie qui est de 3 000 t/j (conformément au décret exécutif n°07-144 du 19/05/2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; la pollution par la fumée et la poussière atteint et peut dépasser un rayon de 2000 m).

D. Des contraintes d’ordre législatif

39La loi 90-29 du 01/12/1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme, dans l’article 45, interdit toute construction sur la bande de 100 m à partir des rivages. Cette zone est frappée de servitude non œdificandi est un facteur limitant toute possibilité d’extension. La loi 02-02 du 05/02/2002 relative à la protection et la valorisation du littoral réglemente également les différents types d’occupation et d’intervention sur ce milieu fragile.

40Dans son article n°04, cette loi insiste sur l’orientation des extensions urbaines des agglomérations situées dans la bande du littoral vers des sites plus éloignés de cette zone. De même, l’article n°12 interdit l’extension longitudinale du périmètre urbain des agglomérations au-delà de trois km d’une part et celle des agglomérations adjacentes dont la distance les séparant est en deçà de cinq km d’autre part.

41Par ailleurs, la loi 04-05 du 14/08/2004, modifiant et complétant la loi 90-29, limite la constructibilité du sol que sur les terrains qui ne sont pas exposés aux risques naturels et/ou technologiques (article n°02). D’un autre côté et selon l’article n°04 de la même loi, les terrains exposés aux risques doivent être identifiés, délimités et classés selon leur degré de vulnérabilité et ce dans les documents techniques des études d’urbanisme. Pour l’article n°12 de la même loi, il est important de signaler qu’il y a une contradiction. Dans la mesure où elle interdit d’une part l’extension longitudinale des agglomérations et d’autre part autorise l’extension des agglomérations adjacentes distantes de plus de cinq km.

IV. Beni Saf, quelles alternatives de sortie de cette impasse ?

42Plusieurs contraintes se conjuguent pour bloquer le desserrement urbain de cette ville. Les terrains propices à l’urbanisation s’avérant très rares.

A. Le retour sur la ville pour l’exploitation des friches urbaines

43Le PDAU de la commune de Béni Saf (approuvée en 2018) propose l’éventualité de l’exploitation, de certaines assiettes foncières d’équipements désaffectés situées sur des parcelles relevant du domanial dans le tissu urbain de la ville. À cet effet, pour garantir une meilleure utilisation du sol urbanisable de la ville de Béni Saf, onze études de POS ont été menées. Le Tableau 8 montre le type d’intervention et les disponibilités foncières pour chaque étude de POS.

|

N° |

Localisation |

Superficie du POS (ha) |

Disponibilité foncière (ha) |

Observations |

|

|

01 |

Intra-muros |

POS plage du puits (SU) |

30 |

- |

- |

|

02 |

POS Boukourdan (Ancien Noyau) |

8 |

- |

Zone d’habitat précaire (à démolir) |

|

|

03 |

POS centre-ville Béni Saf |

70 |

5,75 |

Terrain occupé par des équipements non fonctionnels. |

|

|

04 |

POS Plan II (SU) |

75 |

2,64 |

Terrain disponible de nature juridique privée |

|

|

05 |

POS la ZHUN Sidi Boucif (SU) |

95 |

0,7 |

Dont 0,14 ha terrain privé |

|

|

06 |

POS Béni Khaled (SU-SAU 2) |

17 |

1,5 |

Terrain réservé pour équipement |

|

|

07 |

POS Béni Khaled (SAU 4) |

11 |

3,3 |

Terrain accidenté |

|

|

08 |

POS Sidi Sohbi (SU) |

46 |

- |

- |

|

|

09 |

POS Sidi Sohbi (SAU 5) |

06 |

0,6 |

Terrain réservé pour équipement |

|

|

10 |

Extra-muros |

POS Ouled Boudjemaa (SU-SAU3) |

12 |

- |

- |

|

11 |

POS nouveau Boukourdan (SAU 1) |

30 |

30 |

Terrain enclavé dont 13 ha représentent la servitude de la carrière |

|

|

Total |

11 études de POS |

400 |

44,49 |

||

Tableau 8. État des études de POS intra-muros et extra-muros de la ville de Béni Saf. Source : DUAC Ain Témouchent, 2020

44Ainsi ces assiettes foncières récupérées pourront recevoir des équipements publics ou des espaces verts et ludiques pour l’aération du tissu urbain.

Figure 6. Le découpage en secteurs de POS de la ville de Béni Saf. Source : Étude de révision PDAU Béni Saf, 2018

45Malgré les études de POS qui couvrent presque la totalité du périmètre de la ville de Béni Saf, la nature juridique privée des poches foncières présente une contrainte pour la concrétisation des programmes prévus par ces études.

B. Béni Saf, des pratiques informelles de l’occupation des lieux

46Des terrains non urbanisables soit domaniaux, communaux et ceux relevant du domaine privé sont sujets à une urbanisation informelle. Il s’avère également que les citoyens construisent leurs maisons au niveau de leurs propriétés mais sans se conformer aux directives définies par le PDAU. Les résultats de l’enquête effectuée sur terrain en 2020 a fait état de 310 habitations illicites édifiées hors les limites urbanisables réglementaires de Béni Saf, qui détient ainsi la première place à l’échelle de la wilaya. De même, il a été relevé 34 lots en cours de construction hors secteurs urbanisables de la ville. Le nombre de constructions illicites est en fait en augmentation constante et ce dans et hors la ville.

Figure 7. Construction illicite à Boukourdan (a) et le quartier illicite de Béni Khaled (b). Source : auteure, 2020

Figure 8. Constructions illicites en cours de réalisation hors la ville, à Ghar El Baroud (a) et à Béni Khaled (b). Source : auteure, 2020

47Cependant, l’identification des logements illicites s’avère assez difficile, du fait qu’ils ne s’apparentent pas à l’ancienne image caractérisant les bidonvilles. En réalité, il s’agit des maisons bien délimitées et en continuité avec le secteur urbanisé réglementaire. Par ailleurs, la commune de Béni Saf a bénéficié de 257 locaux à usage professionnel réalisés dans le cadre du programme des 100 locaux commerciaux par commune (dits locaux du président Bouteflika) et ce, pour atténuer un tant soit peu le taux de chômage. Plus de 90 % de ces locaux ont été implantés au niveau des différents quartiers de la ville (Tableau 9).

|

Le site |

Nombre total des locaux |

Nombre des locaux exploités |

Nombre des locaux occupé par des familles |

|

Sidi Sohbi |

80 |

37 |

43 |

|

Plan II (Duplexe) |

08 |

08 |

- |

|

ZHUN Sidi Boucif |

70 |

40 |

30 |

|

Béni Khaled |

56 |

00 |

56 |

|

Boukourdan |

19 |

02 |

- |

|

Total |

233 |

87 |

129 |

Tableau 9. État des locaux commerciaux reconvertis en habitation à travers les quartiers de la ville de Béni Saf. Source : Daïra de Béni Saf, 2020

48Cependant, la raréfaction du foncier urbanisable a induit également le détournement de fonction d’un peu plus de 57 % de ces derniers qui ont été reconvertis illégalement en logement par des familles (Figure 9).

Figure 9. Des locaux commerciaux habités à Sidi Boucif (a) et à Sidi Sohbi (b). Source : auteure, 2020

49Ces pratiques sont devenues courantes, au niveau national (Ghilès, 2016). Par ailleurs, face aux multiples contraintes du site, les autorités locales ont à un certain moment implanté des équipements d’urgence hors du périmètre urbanisable de la ville tel un lycée et un centre de formation professionnelle et l’apprentissage (CFPA) à la périphérie du quartier Ouled Boudjemaa avant l’année 2015 (date de lancement de la deuxième révision du PDAU).

Figure 10. Les équipements réalisés hors périmètre urbanisable de la ville : le CFPA (a) et le lycée (b). Source : auteure, 2020

50Ces équipements ont été intégrés au périmètre urbain du quartier Ouled Boudjemaa par l’étude de révision du PDAU de la commune Béni Saf approuvée en 2018.

C. L’adoption de l’idée d’utilisation de sites supports ex-nihilo et effets induits

51En prévision de la constitution d’un portefeuille foncier pour les vingt ans à venir, l’étude de révision du PDAU de la commune de Béni Saf de 2018 n’a abouti au dégagement que de 14,7 ha pour l’extension de la ville de Béni Saf. Cette restitution du foncier est cependant jugée insuffisante en raison des besoins en foncier estimés à 150 ha dans le long terme (2035) car la population estimée 49 426 en 2020 atteindra 65 000 habitants à cet échéance. La carence des poches foncières destinées pour la réalisation des programmes de logements, a engendré la réalisation d’une partie des projets hors de la commune de Béni Saf (Tableau 10).

|

Type de programme |

Projet |

Site |

Commune |

Etat d’avancement |

Observation |

|

RHP |

150 |

Ain Larbaa |

Sidi Safi |

En cours de réalisation |

|

|

LPL |

200 |

||||

|

RHP |

90 |

Non lancé |

Manque choix du terrain |

||

|

Habitat rural |

243 |

Ain Bessal |

Emir Abdelkader |

Réalisés |

Habitat individuel |

|

Habitat rural |

70 |

Ain Larbaa |

Sidi Safi |

En cours de réalisation |

Habitat semi collectif |

|

Total |

753 |

Tableau 10. État de programmes de logements réalisés et programmés hors la commune de Béni Saf. Source : Subdivision du logement de la daïra de Béni Saf, mars 2021

52Même si cette décision de relogement loin de la ville peut soulager les bénéficiaires, le ressentiment de l’éloignement de la ville est largement partagé. Les habitants restent toujours dépendants de cette dernière6 dans le domaine de l’emploi et de l’enseignement secondaire notamment. Le principal but de l’étude de révision du PDAU de la commune de Béni Saf en 2018, a été la création d’un site support dans sa partie sud, sur une superficie de 114 ha au niveau de l’agglomération secondaire Ain Larbaa de la commune de Sidi Safi.

Figure 11. Situation du site support d’Ain Larbaa par rapport à la ville de Béni Saf. Source : Étude du PDAU Béni Saf (2018), traitement de l’auteure

53Les Plans d’Aménagement et d’Urbanisme du groupement des communes Béni Saf - Sidi Safi -Emir Abdel Kader de 1998 et de 2011 lui attribuent un rôle de pôle de soutien à la ville de Béni Saf et d’équilibre de l’armature urbaine du groupement en y injectant un grand nombre de logements et d’équipements

CONCLUSION

54Le cas de l’urbanisation de Béni Saf s’inscrit dans le registre de l’urbanisation en site bloqué du fait des contraintes multiformes à son l’extension spatiale. Cette urbanisation est par ailleurs tout comme pour d’autres agglomérations de l’Atlas Tellien, balisée par la loi littorale, et celle relative à la protection forestière et du foncier agricole. Toutes ces contraintes font qu’elles sont vouées à externaliser leur surplus démographique sur le territoire d’autres communes avoisinantes avec comme corollaire la fin de la ville compacte (Tahraoui et Bekhti, 2016), et un sentiment de perte du droit à la ville des relogés ex nihilo. Ce sentiment est par ailleurs largement partagé à l’échelle nationale par les relogés précisément dans les mégacités d’habitat collectif appelées villes nouvelles ou pôles urbains.

NOTES

551https://www.donneesmondiales.com/afrique/algerie/croissance-population.php

562Cet article sur Béni Saf s’inscrit dans le projet de thèse de doctorat en géographie et aménagement du territoire sur l’urbanisation et impacts sur le littoral de l’extrême Nord-Ouest algérien.

573https://www.universalis.fr/encyclopedie/tell-algerien

584https://fr.wikipedia.org › wiki › La_Rinconada_(Pérou)

595https://fr.wikipedia.org/wiki/Lhassa

606Les résultats de l’enquête de terrain réalisée en 2020 avec la population de Béni Saf relogée au niveau de l’agglomération secondaire Ain Bessal, commune Emir Abdelkader dans le cadre du projet de thèse de doctorat en géographie et aménagement du territoire sur l’urbanisation et impacts sur le littoral de l’extrême nord-ouest algérien.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

61ACL : Agglomération chef-lieu.

62ANAT : Agence nationale d’aménagement du territoire.

63APC : Assemblé populaire communale.

64AS : Agglomération secondaire.

65DPSB : Direction de la programmation et du suivi budgétaire.

66DUAC : Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction.

67EPEOR : Entreprise publique des eaux d’Oran.

68Ha : Hectare.

69LPA : Logement promotionnel aidé.

70LPL : Logement public locatif.

71ONS : Office national des statistiques.

72PATW : Plan d’aménagement de territoire de wilaya.

73PDAU : Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.

74POS : Plan d’occupation des sols.

75PUD : Plan d’urbanisme directeur.

76RGPH : Recensement général de la population et de l’habitat.

77RHP : Résorption de l’habitat précaire.

78SAU : Secteur à urbaniser.

79SU : Secteur urbanisé.

80SUF : Secteur d’urbanisation future.

81TAA : Taux d’accroissement annuel.

82TOL : Taux d’occupation par logement.

83URBAT : Centre d’études et de réalisation en urbanisme

84ZHUN : Zone d’habitat urbaine nouvelle.

BIBLIOGRAPHIE

85Barbier, B. (1972). Le rôle des petites villes en milieu montagnard, in Bulletin de l’association des géographe français 400-4001 pp 295-298. https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_400_7692

86Belguidoum, S. (2018). Transition urbaine et nouvelles urbanités : la ville algérienne dans tous ses états -https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02090578/documentp3

87Ben Allak, A. (2022). Du rural à l’urbain, analyse de la formation des villes en zone de montagne : cas du massif montagneux du Djurdjura. Thèses de Doctorat en Sciences Economiques Spécialité: Entrepreneuriat et Développement territorial Faculté des Sciences Économiques, Commerciales et Sciences de Gestion Département des Sciences Économiqueshttps://www.ummto.dz/dspace/handle/ummto/18032

88Billet, P. (3003). Le contrôle de l’urbanisation dans les zones de montagne (Town planning in mountainous areas), Bulletin de l’Association de géographes français, 80e année, 2003-1 (mars). La montagne : milieux, aménagement, paysages. pp. 31-43;

89DOI : https://doi.org/10.3406/bagf.2003.2308;

90https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2003_num_80_1_2308

91Bousmaha, A. (1994) : Petites villes et urbanisation dans la région centrale du Tell de l’Est algérien. Doctorat en géographie- Université de Nice -UFR des lettres, arts et sciences humaines https://www.theses.fr/1994NICE2039

92Chadli, M., Hadjiedj, A. (2003). L’apport des petites agglomérations dans la croissance urbaine en Algérie. The contribution of smalltowns to the urbangrowth in Algeria

93https://doi.org/10.4000/cybergeo.3851

94Chaouche, S., Foura, M. (2017) : Entre spontanéité et volontarisme, quelle forme de développement pour la petite ville de l’Est algérien ?

95URI: http://depot.umc.edu .http://archives.umc.edu.dz › handle

96https://catalogue-biblio.univ-setif.dz/pmb-iast/opac_css/index.php?l

97Cheurfi, A. (2011). Dictionnaire des localités d’Algérie. Casbah Editions. P 181

98Côte, M. (1994). L’urbanisation en Algérie: idées reçues et réalités. In: Travaux de l’Institut Géographique de Reims, n°85-86, Etudes algériennes. pp. 59-72; DOI :https://doi.org/10.3406/tigr.1994.1304

99https://www.persee.fr/doc/tigr_0048-7163_1994_num_85_1_1304

100Côte, M. (2015). « Le fait montagnard. Petite mise au point », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 53 | 2011, mis en ligne le 15 janvier 2015, consulté le 03 août 2023. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/12875 ; p-11-16

101DOI : https://doi.org/10.4000/insaniyat.12875

102DOI:https://doi.org/10.3406/rgpso.1976.3472www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1976_num_47_2_3472

103Ghilès, O. (2016). A quoi servent les locaux commerciaux promis par… Bouteflika

104https://www.liberte-algerie.com/profil/ghiles-o

105Ghodbani, T. Berrahi-Midoun, F. (2013). La littoralisation dans l’Ouest algérien : analyse multiscalaire des interactions hommes-espaces-écosystèmes, Espace populations sociétés -mis en ligne le 31 octobre 2015, consulté le 07 août 2023.

106URL : http://journals.openedition.org/eps/5488 ; DOI : https://doi.org/10.4000/eps.5488

107Joye, J.F. sous /dir, (2012) L’urbanisation de la montagne Observations depuis le versant juridique: Actes du colloque des mai 2012 (Chambéry et Valloire), Université de Savoie, GRIDAUH, Institut de la Montagne. Université Savoie Mont Blanc.

108https://hal.univ-smb.fr/hal-01890769/document

109https://fr.wikipedia.org › wiki › La_Rinconada_(Pérou)

110https://fr.wikipedia.org/wiki/Lhassa

111https://www.donneesmondiales.com/afrique/algerie/croissance-population.php

112https://www.universalis.fr/encyclopedie/tell-algerien

113Kateb, K. (2003). Population et organisation de l’espace en Algérie, L’Espace géographique, tome 32, 2003/4 pp. 311-331.

114Merabet, Y., Bakhti, N. (2018). Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, mise en œuvre et jeux d’acteurs, cas de la ville de Béni Saf, wilaya d’Ain Témouchent), mémoire de master, université Oran 2, DGAT, 110 p.

115Prenant, A. (2010). Traits généraux de l’évolution des structures urbaines dans l’histoire algérienne (19ème - 20ème siècles).https://ouvrages.crasc.dz/pds/2010-vil-alg

116Rieutort, L. (2004). Les populations des montagnes du monde : répartition et systèmes de peuplement- https://core.ac.uk/download/pdf/49288276.pdf- Pracegeograficzne, 2004, 113, pp.171-183

117Remini, F. (1986). La ville de Béni Saf dans sa région, étude géographique), thèse doctorat 3ème cycle, université Oran, mémoire en langue arabe.

118Tahraoui, F. Bekhti, L. (2016). Les villes du Maghreb: https://iris-archive.univ-tlse2.fr/moodle-ent/pluginfile.php/377747/mod_resource/content/3/co/module_Box4.html

119Troin. J.-F. (1985). (S /d) Le Maghreb, hommes et espace. Ed. Armand Colin, Paris.

120Zucchelli, A. (1984). « Introduction à l’urbanisme opérationnel », Volume 3, O.P.U Alger, 480p

DOCUMENTATIONS DIVERSES

121Étude des aléas sismiques et micro zonage de la région d’Ain Témouchent, 2004.

122Monographie de la commune de Béni Saf, 2020.

123Monographie de la wilaya d’Ain Témouchent, 2020.

124ONS, RGPH : 1987, 1998, 2008.

125Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) du groupement de communes : Béni Saf – Sidi Safi – Emir Abdelkader, 1998, ANAT Tlemcen.

126Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (R/PDAU) du groupement de communes : Béni Saf – Sidi Safi – Emir Abdelkader, 2011, URBAT Sidi Bel Abbes.

127Révision du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) de la commune de Béni Saf , 2018, URBAT Tlemcen.

To cite this article

About: Yamina MERABET

Doctorante

Labo-EGEAT-Université d’Oran2 Mohamed Ben Ahmed -Algérie

Géographie et Aménagement du territoire

yamina.merabet80@gmail.com

About: Fatima TAHRAOUI

MCA -HDR-Professeur habilité

Labo-EGEAT-Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed -Algérie

Géographie et Aménagement du territoire

Tahraoui.fatima@univ-oran2.dz