- Accueil

- 82 (2024/1) - Varia

- Les Grands Moulins Vilgrain à Nancy : anonymisation ou (re)mobilisation d’un ancien géosystème industriel ?

Visualisation(s): 853 (3 ULiège)

Téléchargement(s): 48 (0 ULiège)

Les Grands Moulins Vilgrain à Nancy : anonymisation ou (re)mobilisation d’un ancien géosystème industriel ?

Document(s) associé(s)

Version PDF originaleRésumé

À Nancy (France), se trouvent le long de la Meurthe les Grands Moulins. Il s’agit d’un ancien site industriel minotier, localisé à l’emplacement historique d’un moulin installé là depuis le XIIe/XIIIe siècle. Son nom, Grands Moulins, vient de la société qui a marqué durablement le site, les Grands Moulins Vilgrain. Cette entreprise a façonné le territoire nancéien en édifiant un bâtiment de production de neuf étages, devenu un marqueur paysager fort et créant autour de lui un géosystème industriel. Le site se trouve dans un ancien faubourg industriel en proie à de profondes reconversions depuis trente ans. Parce que son activité ne s’est arrêtée qu’en 2022, ce vaste site positionné au bord de l’eau a été épargné par les actions de renouveau urbain. L’arrêt récent de la production invite à se questionner sur les mobilisations faites de cet héritage industriel : quelle mémoire, quel patrimoine préserver ? Quels intérêts fonciers ? Quel(s) devenir(s) ? Après avoir analysé ce géosystème industriel, nous tenterons de saisir la multitude de ces enjeux.

Abstract

In Nancy, France, are the Grands Moulins (large mills) along the Meurthe River. This is a former industrial milling site, located on the historic site of a mill (since the 12th/13th century). Its name, Grands Moulins, comes from the company that left its lasting mark on the site, Grands Moulins Vilgrain. This company shaped the Nancy area by erecting a nine-storey production building, which is now a strong landscape landmark. The site is located in a former industrial suburb that has been undergoing extensive redevelopment over the past thirty years, but because its activity only ceased in 2022, it has been spared urban renewal initiatives. The recent cessation of production begs the question of how this industrial heritage is being mobilized: what memory, what heritage should be preserved? What property interests? What future(s)? After analysing this industrial geosystem, we'll attempt to grasp the multitude of these issues.

Table des matières

INTRODUCTION

1Nancy est une ville moyenne de l’Est français, dans la région administrative du Grand Est. Historiquement, la cité est la capitale du duché de Lorraine, avant d’être rattachée à la France suite à la mort de Stanislas Leszczynski, dernier Duc de Lorraine et de Bar et beau-père du Roi Louis XV, en 1766. Si, d’un point de vue urbanistique, le dernier Duc des Lorrains est connu mondialement pour avoir réalisé l’agrafe urbaine (Husson, 2016) entre la Ville-Vieille de Nancy et sa Ville-Neuve par la création du triptyque place Stanislas/place d’Alliance/place de la Carrière, il n’a, en revanche, pas investi l’espace situé entre le noyau ancien et la rivière coulant en sa proximité Est, la Meurthe.

2Cette évolution urbaine fait de Nancy une ville peu commune car elle s’est développée durant plusieurs siècles en tournant le dos à son cours d’eau, sur un promontoire alluvial lui permettant de se protéger de la rivière. Un point de passage (le pont de Malzéville, bâti en 1498) permet dès l’aube de la renaissance de franchir malgré tout la Meurthe, mais la ville s’est « délibérément tenue à l’écart, et ce jusqu’à une période très récente » (Mathis et al., 2019). « Le paysage urbain s’est donc construit en défiance de l’eau, laissant à la périphérie un espace dévolu à la Meurthe et à ses rives » (Mathis et al., op cit.).

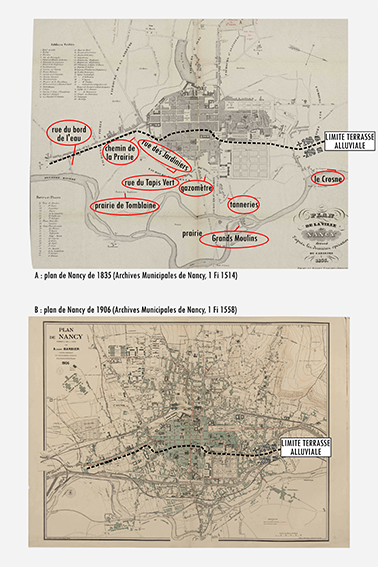

3Sur le terrain, cette défiance se matérialise par un espace occupé en très grande majorité par des prairies et des jardins. La carte de Nancy de 1835 (Figure 1A) fait ressortir, par l’utilisation de toponymes précis et équivoques, la réalité de ce constat. Ainsi, entre noyau historique et Meurthe, il est possible de retrouver des dénominations telles que « rue du bord de l’eau », « prairie de Tomblaine », « chemin de la Prairie », « rue du Tapis Vert » ou bien encore la « rue des Jardiniers » et des « Jardins ». Malgré tout, certaines activités, exurbanisées, notion entendue comme des « implantations nouvelles en périphérie des agglomérations » (Mérenne-Schoumaker, 1983), sont implantées hors des murs historiques de Nancy et sur ces terrains destinés aux pâturages et aux jardins. Toujours d’après les toponymes présents sur le plan de Nancy de 1835, il s’agit d’éléments proto-industriels comme des tanneries et des moulins. Le travail et le traitement du cuir sont localisés en périphérie immédiate de la ville de Stanislas, le long du « Faubourg Sainte-Catherine ». En revanche et de manière facilement compréhensible, les meuneries sont situées en proximité immédiate de la Meurthe afin de profiter de la force hydraulique. Il convient également d’indiquer que le plan étudié ici fait apparaitre des bâtiments alors non-identifiés, mais qui apparaissent sur des cartes ultérieures, comme des bâtiments industriels. Au-delà de cette proto-industrie présente de manière éparse, figure sur ce plan un site relevant de la modernité industrielle du XIXe siècle : un gazomètre (à l’Est de la rue de l’Île de Corse). Enfin, un petit port de décharge est situé plus au Nord, le « Crosne », proche du plus vieux point de franchissement de la Meurthe (pont de Malzéville, cf supra). Ce port est doté d’une grue de déchargement pour transborder les marchandises depuis le XVIe siècle. L’artiste J. Callot en croque le dessin.

4La contextualisation géo-historique de ce quartier (et l’analyse de son développement) a déjà été réalisée (Edelblutte, 2006 ; Barbier, 2023) mais nous pouvons en reposer brièvement quelques jalons. Après la période de la défiance (1) vue précédemment et caractérisée par le triptyque désintérêt économique (rivière peu flottable) – eau non consommable (car chlorée, à cause de l’exploitation, une vingtaine de kilomètres à l’amont, des bancs salés du Keuper) – danger (crues fortes et récurrentes) (Mathis et al., op cit.), arrive une phase de confrontation (2) où « le lit majeur de la Meurthe est investi par les usines, les entrepôts, les triages, les quartiers ouvriers, mais sans disposer de plan d’ensemble, à l’image d’une ville grandie trop vite » (Mathis et al., op cit.). Cela génère des paysages industriels intégrant « à la fois des éléments actifs, hérités […], productifs et non-productifs » (Edelblutte, 2020). Cet essor industriel et économique est lié d’une part à la percée du canal de la Marne-au-Rhin (1849) et d’autre part à la mise en place d’une ligne ferroviaire, opérationnelle à partir des années 1880 mais, surtout, à l’arrivée d’industriels alsaciens et mosellans après l’annexion en 1871 par le Second Reich de l’Alsace-Moselle. Nancy devient alors (et jusqu’à la fin de la Première Guerre Mondiale) une ville de la frontière et le réceptacle de ces activités, dont l’ambition première est la conservation du marché français (Edelblutte, 2006). Ainsi, l’industrie se développe et comble le fond de la vallée de la Meurthe (Figure 1B). Cependant, le cumul de facteurs socio-économiques défavorables (quartier loin des grands axes autoroutiers et considéré comme une coupure urbaine entre Nancy-centre et sa banlieue Est en plein développement, génération de nuisances, etc.) et surtout la non-maîtrise du cours d’eau qui continue à déborder dans son lit majeur maintenant sur-urbanisé par le fait industriel font que cette portion de la cité ducale périclite, jusqu’aux deux crues centennales de la fin d’année 1982/début 1983 qui touchent la ville. Ces inondations permettent une prise de conscience des élus locaux qui engagent d’importants travaux de maîtrise de la rivière et de l’eau, ce qui ouvre la voie à la reconnexion entre ville et Meurthe et à la réconciliation (3), cette dernière succédant aux phases vues précédemment, la défiance et à la confrontation. L’eau maîtrisée, le quartier industriel en déclin est mobilisé pour de grandes opérations de rénovation urbaine (destructions-reconstructions).

Figure 1. Comblement des anciennes prairies par l’implantation d’activités industrielles, entre 1835 et 1906 (crédits : Léopold Barbier, 2023, d’après les Archives Municipales de Nancy)

5Au sein de ce quartier anciennement industriel aujourd’hui transformé en profondeur, surtout en sa partie centrale à proximité immédiate du centre ancien de Nancy et de la place Stanislas, d’anciens grands sites productifs sont toujours présents, malgré l’arrêt plus ou moins récent de l’activité industrielle in situ. Il s’agit par exemple de l’ancien site Alstom (30 000 m2 environ), fermé au début des années 2000 et racheté en 2002 par la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN – devenue en 2016 la Métropole du Grand Nancy). Notre réflexion s’attache à étudier une autre de ces grandes emprises industrielles, le site des Grands Moulins.

6Ces héritages industriels minotiers et leur(s) valorisation(s) sont-ils et peuvent-ils être vecteurs d’un redéveloppement territorial ? Cette notion, entendue comme la prise en compte globale d’un système territorial en vue de sa transformation (Daviet, 2006 ; Donze, 2001), s’impose au début du XXe siècle avec l’élargissement des études sur le fait industriel. D’abord orientés sur les seuls sites productifs (Edelblutte, 2020), ces travaux deviennent « multiscalaires » et « multidimensionnels » (Edelblutte, op cit.) afin de saisir l’ensemble des enjeux (économiques, sociaux, patrimoniaux, etc.). Ces réflexions concernent principalement les territoires industriels, dans la mesure où ils ont subi le plus fortement la crise du fordisme post Trente Glorieuses. Dès lors, de nombreux travaux nous montrent ce changement de paradigme, à l’échelle de bassins (Del Biondo, 2014 ; Mortelette, 2019) ou de communes (Edelblutte, 2014). Ces territoires suivent peu ou prou l’enchainement déclin industriel/incrédulité/inaction, remplacer l’industrie par de l’industrie/deuil/actions d’urgence puis réflexion globale/action/redéveloppement territorial (Edelblutte, 2014 d’après Grossetti et al., 1998).

7Pour mener à bien notre réflexion, plusieurs approches sont ici mobilisées. Nous faisons d’abord appel à la géohistoire afin de reconstituer le récit relatif au site minotier nancéien. Également, des entretiens ont été réalisés (avec des salariés de Vivescia par exemple) et l’auteur du présent article a participé à plusieurs réunions de la commission des Grands Moulins (cf supra). Aussi, une entrée paysagère sur la base de recensements de terrain est proposée, dans toutes ses dimensions : paysage hérité, fossile, agradé, dégradé, sensoriel.

8La première partie de notre article vise à poser le contexte géo-historique et scientifique de cette étude et la seconde a pour objectif d’analyser les mobilisations effectives ou potentielles de cet héritage industriel, afin de déterminer s’il peut jouer un rôle, au-delà de la reconversion dans le redéveloppement territorial de l’ancien faubourg industriel.

I. Contexte géohistorique et genÈse d’un géosysteme industriel

9Au fil de cette première partie, nous abordons dans un premier temps la genèse du site industriel et de l’entreprise (A), afin d’appréhender sa dynamique au cours du temps. Ensuite, nous étudions plus avant la construction du géosystème industriel minotier (B).

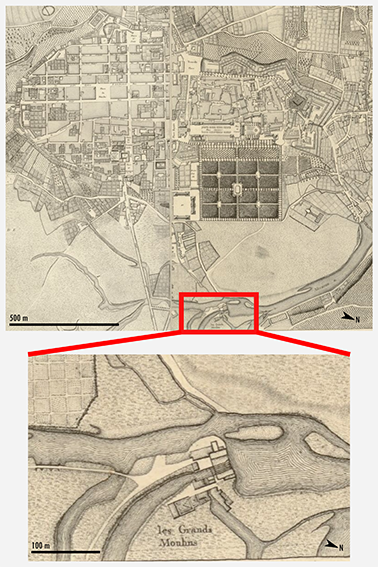

A. Mise en contexte géohistorique

10La présence d’un moulin semble être attestée depuis le XIIe siècle. Les cartes anciennes font effectivement apparaitre un moulin sur le site actuel des Grands Moulins. Sur le « plan des villes, citadelle et faubourgs de Nancy dédié à la Reine », réalisé par C. Mique en 1780, le moulin est clairement localisé à son emplacement, le long du cours anastomosé de la Meurthe, avec la toponymie « Les Grands Moulins » (Figure 2).

Figure 2. Localisation des Grands Moulins sur le plan de Nancy conçu par C. Mique en 1780 (crédits : Léopold Barbier, 2023, d’après Bibliothèque nationale de France)

11Un canal de dérivation issu du barrage de la Meurthe permet d’alimenter le site et de le faire fonctionner, avant que ce barrage ne soit déplacé cent mètres en aval suite à d’importants travaux sur le cours d’eau entre 1996 et 1998 (relatifs à la volonté de maîtrise de la rivière, comme posé en introduction). Cependant, aucun élément paysager de cette période n’est parvenu jusqu’à notre époque. En effet, la famille Vilgrain, arrivée de Moselle après l’annexion de 1871 des territoires de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne, fait détruire l’ancien site pour bâtir un moulin plus performant et adapté à la production du XIXe siècle.

12É. Fottorino, dans ses Aventures Industrielles (1996), narre l’histoire de l’épopée Vilgrain à Nancy. Jean-Baptiste Vilgrain s’installe d’abord avec son fils Louis-Antoine à Frouard (quelques kilomètres au Nord de Nancy), dans un petit moulin. Ils y exploitent le moulin des Onze Tournants. En 1885, ils rachètent les Moulins de Nancy, sur le site actuel, et le rebaptisent Grands Moulins.

13Dès 1895, la minoterie obtient une renommée nationale, grâce à la production de farine de gruau, jusqu’alors produite uniquement en Hongrie. Cette nouvelle production se fait sous le nom « Gruau de Lorraine plomb d’or ». Pour amplifier la production, Ernest Vilgrain (1880-1942, sous-secrétaire d’État au Ravitaillement de 1917 à 1920), fils de Louis-Antoine et petit-fils de Jean-Baptiste, charge l’architecte Pierre Le Bourgeois1 de construire un nouveau moulin (Ministère de la Culture, 2016), une véritable usine pouvant écraser trois mille quintaux par jour (Fottorino, 1996). C’est également Ernest Vilgrain qui lance la société des Grands Moulins Vilgrain, en 1919 et qui, au fil du temps, prend de l’ampleur pour s’implanter dans plusieurs grandes villes de France : Paris, Bordeaux, Lille.

14Le bâtiment de production nancéien est construit entre 1913 et 1917. Il s’agit d’un immense bâtiment-pont de neuf étages enjambant le bras de décharge, petit canal percé au cours du XIXe siècle pour écrêter les crues, et animé par le canal d’alimentation originel issu de la Meurthe, barrée quelques centaines de mètres à l’amont. Le site est alors le plus grand espace minotier de Meurthe-et-Moselle et l’un des plus importants de France. Cependant, lors de la Seconde Guerre Mondiale, en 1944, les Allemands incendient le site. Il ne reste donc plus de trace du bâtiment productif originel. Il est néanmoins reconstruit quasiment à l’identique dès l’après-guerre, en 1946. Deux frères architectes sont appelés à cette tâche : Michel et Jacques André2. Ils sont les héritiers d’une famille bien connue et bien implantée à Nancy (leur grand-père et leur père sont déjà architectes dans la cité ducale) et proposent une recomposition « à partir d’une ossature métallique, le bâtiment se pare ainsi d’une enveloppe de briques et de béton, qui lui confère une polychromie caractéristique. Par leur taille et leur prestance, les nouveaux Grands Moulins s’affirment comme un véritable temple industriel. La linéarité du bâtiment – dans laquelle la tour de circulation introduit une dynamique –, associée à l’emploi ponctuel d’oculi, dénote une référence fluviale. Il s’agit bien d’une usine, mais également d’un monument dans la ville » (Bauer, 2015).

15Par la suite, la famille Vilgrain laisse la mainmise sur l’entreprise à BTP (Bâtiment Travaux Publics) Bouygues en 1989. Moins de dix ans plus tard et après avoir fait des opérations immobilières de grande envergure (délocalisation des moulins parisiens de Gennevilliers par exemple), l’entreprise est revendue. Le dernier propriétaire en date est Vivescia, une entreprise française. Plus qu’une coopérative agricole, Vivescia est un ensemble industriel protéiforme et tentaculaire qui regroupe de nombreuses branches d’activité ; cela lui permet de maitriser toute la chaine de production. En effet, le groupe coalise des filiales spécialisées dans le nettoyage et le stockage des grains, les semences hybrides et autogames, les agrofournitures (engrais, etc.), la vente de produits viticoles, la nutrition animale, la maïserie, la malterie, la recherche en chimie végétale et la meunerie-boulangerie.

16Ce développement nous a permis de comprendre la trajectoire industrielle du site : à partir d’un moulin proto-industriel présent depuis le Moyen-Âge, les nombreux investissements en ont fait un espace majeur de la production minotière jusqu’à son intégration dans un groupe de renommée mondiale. Cependant, l’activité à Nancy décline peu à peu. Comme le relate la presse locale (Poplavsky, 2016), le nombre de salariés diminue au fil du temps. De trois-cent-soixante-dix en 1989, ils ne sont plus qu’entre soixante-dix et quatre-vingt-dix en 2011 et environ une trentaine en 2016. Des craintes se font alors jour quant à la fermeture du site, ce qui est dans un premier temps exclu par la direction. Au début de l’année 2022, l’entreprise annonce, dans le cadre d’un « marché de la meunerie difficile ; depuis 5 ans, le moulin de Nancy connaît des difficultés structurelles, et fait face à des contraintes de débouchés » (Cheffer, 2022a), la fermeture du site en vue d’une restructuration et une recentralisation de la production.

17Cette dynamique économique et l’activité minotière ont généré au fil du temps un paysage industriel spécifique et volumineux. Il marque durablement le territoire nancéien, le tout étant en perpétuelle évolution. Ce paysage, pas seulement composé du site productif, et celui d’un géosystème industriel paternaliste. Nous allons l’aborder plus avant dans la sous-partie suivante afin de compléter notre lecture du rapport temps/espace (Grataloup, 2005).

B. Géosystème Vilgrain : composition, évolutions

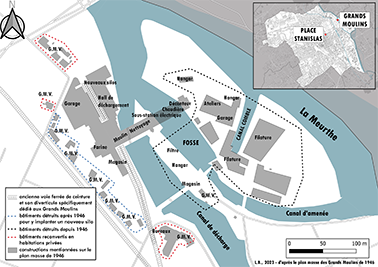

18La notion de géosystème est d’abord définie en France par le géographe G. Bertrand. Il s’agit d’un « ‘système géographique naturel homogène lié à un territoire’. Il se caractérise par une morphologie, […], un fonctionnement […], un comportement spécifique » (Bertrand et Bertrand, 2002). C’est « un outil conceptuel à la fois spatial et temporel » (Vergnolle Maignar et Sourp, 2006). Ici mobilisé pour lier géographie physique et paysage, le géosystème voit son champ sémantique s’élargir petit-à-petit, vers la géographie rurale (Humbert, 1984) et, plus récemment, vers une géographie dite humaine ; c’est dans cette perspective qu’est défini le géosystème industriel, comme un « ensemble cohérent, constitué d’un cœur (l’usine), d’organes constitutifs interdépendants et de liens avec l’extérieur, le tout repérable dans le paysage de l’époque et dont les traces subsistent aujourd’hui » (Edelblutte, 2003). Pour présenter notre cas d’étude, nous nous basons sur son plan de reconstruction de 1946.

19L’espace productif est avant tout constitué du bâtiment-pont de neuf étages qui enjambe la Meurthe : c’est en son sein que le blé y est nettoyé, tamisé puis transformé en farine. Il est cependant impossible de fixer avec précision quelle manutention était pratiquée à quel étage. Sollicitée par nos soins, l’entreprise n’a pas souhaité répondre sur ce point. Même avant la fermeture définitive du site en 2022, cette construction emblématique n’est plus utilisée pour la production industrielle depuis le début des années 2000 ; il ne s’agit plus que d’une coquille vide qui se dégrade (Photo 1). Les planchers ont été détruits. Cela s’explique par la concentration de l’activité économique dans des bâtiments plus modernes, d’abord construits après la Seconde Guerre Mondiale à l’aval du Bras Vert (nom actuel de l’ancien canal de décharge) et, dans un second temps, à proximité de l’entrée du site. Mais la production n’est pas seulement axée autour de la transformation du blé. L’usine est pensée pour être un espace productif intégré, où l’ensemble de la chaîne est maîtrisé. Ainsi, le plan masse de 1946 révèle qu’une filature existe sur l’île Vilgrain, entre le canal d’alimentation et la Meurthe. Située le long d’un second petit canal d’amenée, aujourd’hui comblé, elle est très certainement destinée à produire les sacs contenant la farine. D’après les études des clichés aériens (via le site de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière – IGN – et son application « remonter le temps »), ce canal est démobilisé entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle.

Photo 1. Vue du bâtiment-pont de neuf étages (en grand angle), aujourd’hui coquille vide en cours de dégradation (crédits : Léopold Barbier, 2020)

20Le stockage est effectué dans des silos, sans que ces derniers ne soient fléchés spécifiquement sur les plans. Cependant, deux d’entre eux, le long du canal de la Marne-au-Rhin et donc à 250 mètres des Grands Moulins, sont facilement identifiables car ils portent en fronton le nom « Vilgrain » (Photo 2). Ils permettent le stockage et le chargement/déchargement de la marchandise vers les péniches. Ils sont, depuis une vingtaine d’années, devenus des logements pour l’un (2001) et en cours de réhabilitation pour l’autre. Une partie de la machinerie extérieure, qui permettait la bonne gestion de la marchandise, a cependant été supprimée.

Photo 2. Vue de l’un des silos, le long du canal de la Marne-au-Rhin, portant en fronton le nom « Vilgrain » (crédits : Léopold Barbier, 2020)

21La production est aussi stockée dans des silos proches de la production (Photo 3), catégorisés comme Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ce type de classement génère des contraintes, comme la définition d’une zone d’exclusion liée aux nuisances et au risque d’explosion et dans laquelle il est impossible de construire.

Photo 3. Vue des silos, localisés derrière le bâtiment-pont (crédits : Léopold Barbier, 2020)

22Les réserves foncières sont quant à elles plus faciles à identifier que les bâtiments : il s’agit de l’île Vilgrain, urbanisée pour partie en 1946 et actuellement une friche nue. Sa propriété étant encore privée, elle n’est pas accessible au grand public.

23Les espaces de circulation ne sont pas spécialement développés : on retrouve sur le plan masse de 1946 le hall de déchargement pour le train, ainsi que le pont reliant l’île Vilgrain au reste du site ; ce dernier existe toujours. Durant la période active récente, le circuit des poids lourds au sein du site était restreint aux parties localisées près de l’entrée du site. En effet et jusqu’à sa fermeture, l’accès au site se faisait via l’entrée Sud, où s’effectuait également l’entrée des trains de marchandise avant que la voie ferrée de ceinture ne soit déposée ; on en trouve malgré tout encore trace à proximité du portail principal (Photo 4).

Photo 4. Vue de l’entrée du site lorsque l’activité était encore présente. Sous le portail d’entrée se trouve un vestige discret de l’ancienne voie ferrée de ceinture (crédits : Léopold Barbier, 2020)

24Les surfaces de services, tels que les bureaux, sont situées hors du site industriel, de l’autre côté de la rue de Château-Salins. Les bâtiments existent encore actuellement mais ne sont plus occupés par l’industriel : ils ont été convertis en appartements. Cette transformation s’est d’ailleurs effectuée alors que la production était toujours en fonctionnement (Photo 5).

Photo 5. Vue des anciens bureaux de l’entreprise Vilgrain, transformés en appartements. L’esthétique du bâtiment associe des matériaux de l’ère industrielle : brique, verre, fonte (crédits : Léopold Barbier, 2020)

25Les derniers éléments des espaces productifs sont les constructions liées au traitement des déchets. Sur le plan de reconstruction, on trouve un élément indiqué comme « Fosse », un bassin de rétention d’eau. Sur la terre ferme, à côté de la fosse, deux toponymes nous éclairent : « décanteur », « filtre ». Nous pouvons supposer que ces éléments étaient utiles pour le traitement de l’eau après usage et avant rejet dans le canal. Ce système pensé dans l’après-guerre a été démobilisé : les bâtiments ont été rasés durant la période fonctionnelle de l’usine et aucune information au sujet du traitement des déchets n’a été transmise de la part de la société.

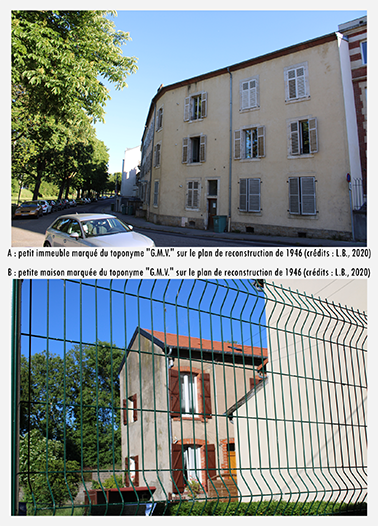

26Des espaces non-industriels ont été construits par l’entreprise, en premier lieu des logements. Le plan nous servant de base pour cette étude fait ressortir plusieurs éléments dénommés « G.M.V. », soit Grands Moulins Vilgrain. Nombreuses de ces constructions ont été détruites pour y construire le dernier espace de production en date. Mais, en comparant la localisation de ces toponymes avec les constructions encore présentes, nous constatons qu’il s’agit soit de petits immeubles (Figure 3A), soit de petites maisons (Figure 3B). Les logements mentionnés rue Mac Mahon ont été construits au centre des parcelles ; de nouvelles habitations se sont développées en front de rue, certaines siglées « G.M.V. », d’autres non. Sans précision pour ces dernières, nous ne pouvons pas écrire avec certitude qu’il s’agit d’habitat ouvrier. Il s’agit actuellement de propriétés privées. Si tous les bâtiments marqués du toponyme « G.M.V. » sont des logements construits à l’attention des ouvriers, cela signifie que l’île Vilgrain a également été habitée.

Figure 3. Vues de logements marqués du toponyme « G.M.V. » sur le plan masse de 1946 (crédits : Léopold Barbier, 2023, d’après Léopold Barbier, 2020)

27Cela expliquerait peut-être le toponyme « magasin », retrouvé à deux reprises et à chaque fois proche des bâtiments mentionnés comme « G.M.V. ». Il pourrait s’agir soit de coopératives pour fournir les ouvriers et leurs familles, soit d’un espace de dépôt/distribution de l’entreprise.

28À proximité immédiate du site se trouve une école appelée « école des Grands Moulins ». C’est un bâtiment construit en 1897 par les pouvoirs publics pour répondre à la hausse démographique du quartier, en complément de l’école Saint-Georges (rue Henri Bazin, à environ 400 mètres), préexistante (Montacié et Moulin, 2011). Elle ne s’inscrit donc pas dans le géosystème industriel, dans le sens qu’elle n’a pas été érigée par l’industriel lui-même, mais en a accompagné l’essor démographique, pour la stabilisation des familles ouvrières.

29L’ensemble des éléments présentés précédemment, que nous retrouvons sur un document d’ensemble (Figure 4), permet d’indiquer que l’activité industrielle a été, avant de fermer définitivement, dans des habits trop grands pour elle et qu’il y a eu rétraction par vagues successives de l’espace productif. Ainsi, le paysage industriel ne parle que « par bribes » (Brunet, 1990) dans la mesure où ils, le paysage lui-même et le système, ne sont aujourd’hui plus perceptibles comme des ensembles cohérents. Plusieurs phénomènes se cumulent :

30• Le déclin économique engendre une contraction du site productif. Cela se matérialise par la destruction de certaines emprises, notamment sur l’île Vilgrain et par l’abandon du bâtiment-pont de neuf étages ;

31• La pression foncière en milieu urbain étant forte, de nombreuses constructions nouvelles viennent se greffer en proximité de notre géosystème, tendant à son anonymisation et à son invisibilisation. De plus, le réemploi de certains espaces (bureaux devenus appartements par exemple) se fait sans recherche de cohérence ni de valorisation globale ;

32• L’espace productif n’étant plus fonctionnel à partir de 2022, les « paysages sensoriels » (Mehl, Péaud et al., 2019) tels que les odeurs et les bruits produits par l’activité industrielle se sont effacés.

Figure 4. Ensemble du géosystème industriel Vilgrain tel que présenté sur le plan masse de 1946 (crédits : Léopold Barbier, 2023)

33Cet héritage industriel, entendu comme ce dont nous héritons de fait sans qu’aucune action n’ait été engagée, tend à être mobilisé à divers degrés dans des réflexions sur l’avenir du site.

II. Vers une (re)mobilisation de l’héritage industriel ?

34Cette seconde partie vise à présenter les mobilisations et remobilisations de cet héritage industriel urbain sous tension. Dans un premier temps, les actions et réflexions déjà enclenchées sur le site seront présentées (A) avant, dans un second temps, d’étudier un engagement citoyen initié suite à l’arrêt d’activité (B).

A. Actions et réflexions disparates, non coordonnées et sectorielles

35« Nous n’avons pas sur le site de collaborateur travaillant sur le patrimoine foncier et industriel de l’entreprise. Il en est de même au niveau du groupe : notre foncier est un outil de production et il est géré en tant que tel et non dans le cadre d’un objectif patrimonial – architectural. Les moulins du groupe sont des pôles de production et leur responsabilité est de produire de la farine pour répondre au besoin des clients en termes de quantité et de qualité tout en veillant à la sécurité du personnel et des installations ainsi qu’à leur entretien » : cette phrase est issue d’un échange par messagerie numérique avec la direction du site nancéien, au sujet de la gestion de leur patrimoine bâti, au cours du mois d’avril 2020 (soit avant l’arrêt d’activité à Nancy). Nous comprenons donc aisément que l’entreprise n’a jamais eu la volonté de concevoir ses bâtiments comme une ressource autre qu’un réservoir foncier. Pour autant, et même avant 2022, des réflexions ont été menées sur l’emprise foncière des Grands Moulins.

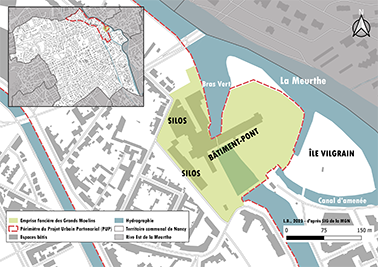

36En premier lieu, il convient de traiter du projet de voie de la Meurthe. Il s’agit d’un dessein ancien visant à contourner par l’Est le centre-ville de Nancy, tout en en permettant un meilleur accès routier en créant un lien facilité avec l’autoroute A31, véritable colonne vertébrale routière du Sillon Lorrain, « conurbation ou bien encore agglomération multipolaire » (Bertrand, 2018) formée des agglomérations d’Epinal, Nancy, Metz, Thionville et polarisée, au Nord, par le Luxembourg. D’abord présenté en 1999 comme devant être un boulevard urbain en double-sens et reliant, par l’ancien tracé de la voie ferrée de ceinture, le rond-point Marcel Brot à Maxéville, les plans ont été au fil du temps revus pour y diminuer la place de la voiture et y prévoir plus d’espace pour les transports en communs. Pour financer cet axe routier, la Métropole du Grand Nancy vote la mise en place d’un PUP, Projet Urbain Partenarial (en 2016 pour l’approbation du lancement d’un PUP et en 2019 pour la définition du périmètre). Il s’agit d’un outil de financement qui délimite une zone d’intervention dans laquelle toute nouvelle construction doit participer pécuniairement au projet pour lequel le PUP est établi, moyennant exonération de la taxe d’aménagement. Dans notre cas et en retour, la collectivité s’engage à réaliser la voie de la Meurthe en quinze ans. En étudiant le zonage du Projet Urbain Partenarial, nous constatons qu’une partie du site des Grands Moulins y est intégrée : le bâtiment-pont, les silos et une partie de l’île Vilgrain (Figure 5). D’après les prévisions initiales, le site représente entre 10 000 m2 et 35 000 m2 de surface de plancher potentielle. Ici, l’intérêt premier est donc une valorisation foncière de l’espace. Bien que réalisée pour partie, cette voie de la Meurthe et finalement abandonnée à l’issue des élections municipales de 2020 : Nancy change de Maire et de coloration politique ; ce projet n’entre plus dans les plans du nouvel édile.

Figure 5. Délimitation du Projet Urbain Partenarial (PUP) et de l’emprise foncière des Grands Moulins incluse dans le zonage (crédits : Léopold Barbier, 2023, d’après SIG de la MGN)

37Après avoir vu la potentielle intégration du site dans un projet majeur mais où l’histoire industrielle n’aurait pas spécialement été prise en compte, nous étudions à présent une valorisation patrimoniale légère du bâtiment-pont. Depuis 2015, le bâtiment est classé par le Ministère de la Culture au titre du label « Patrimoine du XXe siècle », remplacé en 2016 par le label « Architecture Contemporaine Remarquable ». L’objectif de cette labélisation est la protection a minima d’un site de moins de cent ans. Les critères d’obtention sont multiples mais, pour les Grands Moulins de Nancy, nous pouvons retenir l’idée de « singularité du site ». Concrètement, avec cette maigre classification, le propriétaire doit informer la collectivité préalablement à la réalisation de travaux. Mais cette dernière reste très souple, comparativement à un classement ou une inscription au titre des Monuments Historiques. En effet, comme le précise le Ministère : « aucune servitude d’utilité publique à publier au service de la publicité foncière ; le propriétaire du bien labellisé conserve la libre jouissance mais à charge pour lui d’informer le préfet de région en cas de mutation de propriété » (2020). Au-delà du bâtiment-pont, les silos attirent aussi de potentiels intérêts. Si, après un entretien avec le service opérationnel de la ville de Nancy (en 2020), il ressort que ceux situés au Nord du site seront « plus difficile à réinvestir » compte tenu de leur forme architecturale (en tubes), celui situé le long de la rue de la Vanne semble obtenir plus d’intérêt : « l’ABF [Architecte des Bâtiments de France] a suggéré le maintien de ce silo ».

38Enfin, après avoir traité du bâti, nous pouvons conclure cette sous-partie en analysant les réflexions menées sur le patrimoine naturel du site. Comme le pose S. Salles au sujet des travaux réalisés le long de la Meurthe : « dans les aménagements réalisés, les travaux hydrauliques sont attentifs à la qualité écologique des milieux et des écosystèmes, mais prennent en temps en charge l’aménité des berges, les pratiques des citadins, la qualité paysagère des abords de la rivière. Ces qualités sensibles et ces qualités d’usage témoignent d’une proximité physique avec l’eau qui redevient possible » (2011). C’est en ce sens que les berges de l’ancien canal de décharge, devenu Bras Vert, ont été aménagées pour cyclistes et piétons et qu’il est possible de cheminer sous le bâtiment-pont. Cette tendance se retrouve dans de nombreuses villes françaises et européennes (Charleroi par exemple). Mais la préservation de cette ressource naturelle passe également par l’adaptation de documents d’urbanisme. En effet, la Métropole du Grand Nancy, dans son futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) souhaite protéger l’île Vilgrain. Cette protection est déjà envisagée dans le plan NANCY 2030, programme de transition écologique posé par l’ancien Maire, où l’île est transformée en jardin public. Cela s’est matérialisé avec la modification du PLU de la ville en 2019, où quasiment l’entièreté de l’île est classée en zone 2N, soit zone naturelle. La préservation de l’île comme un espace non urbanisé fait aujourd’hui consensus dans le débat public (alors qu’au milieu des années 2010, un cabinet d’architectes a par exemple réfléchi à l’urbanisation quasi-totale de l’île avec la transformation du bâtiment-pont en parking). À ce titre, les deux candidats principaux à la Mairie de Nancy proposaient lors du dernier scrutin soit de l’intégrer à un grand quartier écologique, soit d’y créer un parc naturel. Notons que l’idée de jardiner le lit majeur du cours d’eau est ancienne : au début du XVIIIe, Jules Hardouin-Mansart propose au Duc de Lorraine Léopold la création d’un grand jardin, entre le palais ducal et la Meurthe.

39Ce développement pose le fait que des actions et des réflexions ont été engagées pour la remobilisation de l’héritage industriel des Grands Moulins Vilgrain. Cependant, il y est peu fait cas du passé industriel : l’espace est vu soit comme un actif foncier à valoriser, soit comme une ressource naturelle devant être dédiée à de nouvelles aménités urbaines. La labellisation « Architecture Contemporaine Remarquable » ne permet, au final, que de signaler l’enveloppe sans saisir toutes les dimensions du site (mémoire ouvrière, activité, cités jumelées, etc.) et l’on peut se demander s’il ne s’agit pas de valorisations alibis, engagées car pouvant générer une rente (Álvarez Mora, 2013) foncière, écologique. Mais la fermeture du site en 2022 a généré un nouvel attrait, citoyen, qui tend à proposer une vision renouvelée des Grands Moulins.

B. Vers un nouvel attrait citoyen ?

40Certains habitants du quartier, intéressés par l’histoire des anciens moulins Vilgrain, sont à l’origine de plusieurs projets afin de valoriser le passé industriel du site. Au sein de l’atelier de quartier des Rives de Meurthe, ils animent la commission des Grands Moulins, spécialement dédiée à leurs visées. Cette commission est formée en mai 2022 à leur initiative, suite à l’annonce de l’arrêt définitif de l’activité minotière. Elle se structure autour de trois personnes fédératrices (qui animent et dynamisent la commission) qui sollicitent elles-mêmes des personnes ressources (universitaires, architectes, descendants des anciens propriétaires, etc.) et mobilisent ensuite les habitants, les anciens salariés et les institutions. Elle souhaite défendre le site par sa promotion festive et mémorielle.

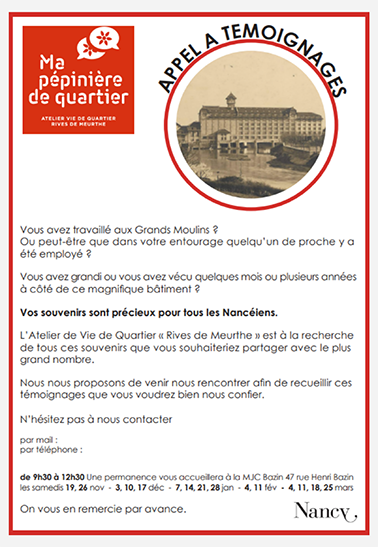

41Les travaux se sont d’abord organisés autour de la collecte de témoignages d’anciens salariés ou de personnes ayant connu l’activité en fonctionnement (habitants, familles d’ouvriers, etc.). Ainsi, quinze permanences ont été organisées des samedis matin à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Bazin, proche des Grands Moulins. Une affiche a spécifiquement été réalisée (Figure 6) et un relais a été effectué dans la presse locale. Ces moments de rencontre sont aussi l’occasion de collecter des documents (clichés, ouvrages…) pour compléter la masse documentaire déjà obtenue auprès de la Manufacture du Patrimoine, société spécialisée dans la réalisation d’inventaires patrimoniaux et d’études historiques.

Figure 6. Affiche réalisée et diffusée dans le cadre de l’appel à témoignages lancé par la commission des Grands Moulins (crédits : Atelier de Vie de Quartier des Rives de Meurthe, 2022)

42L’objectif premier des actions mises en place par ce collectif est de mieux faire connaître l’histoire industrielle des Grands Moulins. En ce sens, les témoignages récoltés entre la fin 2022 et le début 2023 servent de base à la journée festive « on fête les Grands Moulins » organisée le samedi 6 mai 2023 à la MJC Bazin, pour laquelle ils sont mobilisés et apportent un regard plus ou moins contemporain sur les évolutions du site tout en montrant l’ambiance industrieuse qui s’y produisait au rythme des horaires. Également, des clichés anciens sont exposés et trois petits films relatant l’histoire de la famille Vilgrain, la production du pain et montrant l’intérieur du bâtiment-pont. Ce moment festif regroupe une centaine de personnes, entre anciens salariés et habitants du quartier.

43Par ailleurs, d’autres actions sont mises en place et d’autres projets se structurent. Ainsi et à partir de trente-cinq témoignages, l’édition d’un livre (en quatre-cents exemplaires) est prévue pour le quatrième trimestre 2024. Son ambition principale est la valorisation des récits récoltés. De même, un projet à portée pédagogique est envisagé par l’édition d’un livret poétique (trois-cents exemplaires escomptés pour le mois d’avril 2024) imaginé et conçu, tant au niveau de l’écriture que du dessin, par les enfants présents à la MJC Bazin durant les vacances scolaires en leur proposant de travailler sur trois thématiques : les Grands Moulins, l’eau, le quartier.

44En plus des projets éditoriaux, un second élément phare est imaginé : la réalisation d’un film d’une durée de 1h30 sur le passé des Grands Moulins et ses potentiels devenirs, en y intégrant un entretien avec Marie-Françoise Le Cornec, petite-fille de Robert Vilgrain. De même, toujours d’un point de vue de la production audiovisuelle, la collecte de films anciens et leur association aux petits court-métrages mentionnés antérieurement pour produire un assemblage de 1h30 est réalisée, afin d’en organiser la diffusion lors de l’édition 2024 de la journée « on fête les Grands Moulins ».

45Enfin, en plus des desseins cinématographiques et de production d’ouvrages, s’ajoutent des projets d’événements : une grande exposition en deux temps, sur le passé du site (en octobre 2024) à l’Octroi, un ancien bâtiment industriel du quartier reconverti en halle de réception/exposition, et sur son devenir (en mai 2025) à l’École d’Architecture, elle aussi localisée dans l’ancien quartier industriel, le long du canal de la Marne-au-Rhin. Également, un cycle de quatre conférences est lancé à partir de septembre 2023, dans le cadre de la Confrérie des Grands Moulins. Conçue comme une amicale ayant pour but de mobiliser sur les enjeux liés au site, elle est lancée spécialement lors de la première conférence du 23 septembre 2023.

46Avant d’analyser plus avant ces éléments, rappelons que la notion de patrimoine est une construction sociale mêlant oubli, abandon, destruction, sélection, revendication, reconnaissance et ce « souvent de manière combinée et non exclusive » (Hériter, 2013). Ici, au regard de la réflexion proposée en amont, nous comprenons que la mobilisation de la commission des Grands Moulins concerne en premier lieu le bâtiment-pont de neuf étages et l’appendice que représente l’île Vilgrain, que nous pouvons considérer comme le technoscape (Okada, 2017) Vilgrain, à savoir le paysage productif. Cela peut s’expliquer, d’une part, par son caractère monumental (pour le bâtiment) et par l’attrait que représente un espace de nature en milieu urbain (pour l’île) et, d’autre part, par le fait que les autres éléments du géosystème industriel ne sont pas menacés et ont déjà connu une phase de reconversion : les bureaux et les silos le long du canal de la Marne-au-Rhin sont devenus des appartements, les petites maisons ouvrières sont habitées et entretenues. De plus, abstraction faite des silos mentionnés ci-avant, aucun élément du paysage, que l’on entend ici comme une « réalité perçue » faite « de visible » (Claval, 2012), ne permet de relier ces artefacts industriels (Gasnier, 2019) au fait productif. Ainsi et du système Vilgrain, il ne reste dans la perception visuelle que le bâtiment productif et l’île.

47« Depuis Pierre Nora, chacun sait que la mémoire est un ensemble de vécus différents et en perpétuelle reconstruction, donc toujours au présent », sans oublier que « la mémoire est aussi un objet spatial » (Tabeaud, 2019) : « comment et par quels biais les mémoires s’ancrent-elles, ici et maintenant […] ? » (Tabeaud, 2019 citant Chevalier, 2017). Nous pouvons alors comprendre que les actions enclenchées sont d’abord conçues pour la préservation de la mémoire des lieux, mais avec deux difficultés majeures :

48• La propriété des terrains reste à Vivescia qui en interdit l’accès pour des raisons notamment de sécurité. Cela ne permet pas de réelle appropriation symbolique par les habitants, qui ne peuvent que contourner l’espace ;

49• Le site, dans son état actuel, participe de la qualité paysagère du quartier. D’une certaine manière, un cycle presque contradictoire s’active : plus la friche industrielle se dégrade à cause de son non-entretien, plus le paysage s’agrade car il est ici avant tout perçu comme une ruine qui « donne fièrement à voir le passé révolu dont elle est le vestige et imprime, non moins fièrement, une allure romantique au paysage, tantôt bucolique, tantôt sauvage » (Lyon-Caen, 2018). Il s’agit d’une bulle pour l’heure infranchissable qui donne à voir une nature non-maitrisée et un élément architectural phare de Nancy. Cet esthétisme, notion éminemment subjective, peut être symbolisée par le cliché ci-après (Photo 6).

Photo 6. Vue du bâtiment-pont avec, au premier plan à droite, une partie de l’île Vilgrain, espace naturel inaccessible et enfriché (crédits : Léopold Barbier, 2020)

50Par ailleurs, les projets développés tendent à montrer une certaine volonté de légitimation des actions enclenchées par la Commission des Grands Moulins, alors qu’elle est elle-même l’émanation d’une association déjà légitime car soutenue par la Ville de Nancy, l’atelier de vie de quartier des Rives de Meurthe. De projets plus confidentiels tels que la centralisation de données historiques et la réception de témoignages, cette légitimation se matérialise par la sollicitation d’acteurs institutionnels reconnus comme l’École d’Architecture pour réfléchir sur le devenir des Grands Moulins. La venue du Maire de Nancy à la journée « on fête les Grands Moulins » participe de ce mouvement, qu’il faut plus appréhender comme le comblement d’un vide tant institutionnel qu’associatif – personne ne s’était lancé dans ces démarches auparavant – et par la volonté de préserver un héritage (architectural, mémoriel) que comme une recherche de reconnaissance pour un groupe qui, au final, ne se structure que sur l’engagement de quelques bénévoles. Le principal écueil se trouve peut-être ici, en la difficulté de mobiliser les habitants et de trouver des bénévoles prêts à s’engager sur le long terme.

51Il convient, pour conclure, de noter que cette légitimation par l’action a peut-être pour but de défendre un discours porté sur l’avenir du bâtiment par certains habitants rencontrés lors des conférences : pas de gentrification avec l’implantation d’appartements hors de prix.

Conclusion

52Au cours de cette réflexion, nous avons pu voir la dynamique de construction d’un géosystème industriel urbain à la fois discret car intriqué dans le tissu local et monumental par le côté hors norme du bâtiment productif. De cet ancien système, morcelé au fil du temps et des rétractions économiques de l’entreprise, ne reste plus aujourd’hui que l’usine et en particulier le bâtiment-pont et l’île Vilgrain aux mains du dernier propriétaire, Vivescia. Ce sont donc ces deux éléments qui concentrent les attentions. L’île, par son classement dans les documents d’urbanisme, semble être dévolue à l’accueil d’un parc urbain dont la forme ne peut pour l’heure pas être précisée.

53Le bâtiment de neuf étages, quant à lui, est celui qui catalyse tous les intérêts. Du côté de la Commission des Grands Moulins, il s’agit d’une œuvre architecturale à préserver et où un projet construit avec les habitants doit être développé. Pour le propriétaire, il s’agit d’une réserve foncière à proximité du centre-ville, dont il est envisageable de tirer une plus-value financière intéressante (en traitant notamment avec des promoteurs immobiliers). Pour les autorités politiques locales et pour le Maire de Nancy M. Klein, il s’agit d’un « secteur [qui] offre de multiples opportunités de développement, et nous serons attentifs au devenir de notre patrimoine industriel » (Cheffer, 2022b) soit, pour reformuler, une position d’entre-deux par rapport aux autres acteurs.

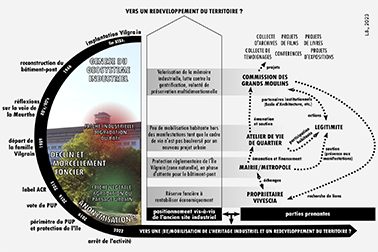

54Si le site est aujourd’hui en attente d’un point de vue foncier, son état de friche amène à la dégradation du bâtiment, voire à son enruinement, malgré des tentatives furtives de préservation. La mobilisation citoyenne autour des enjeux mémoriels agrège une petite partie des habitants du quartier mais la difficulté de structuration par le manque de bénévoles peut devenir à long terme un frein au développement des projets. Aussi, ce paysage industriel dégradé participe d’une perception positive de l’ensemble. À l’avenir et en cas de bifurcation urbaine majeure menant à une transformation en profondeur du cadre de vie (développement d’une grande résidence par exemple), il serait intéressant de poursuivre cette étude pour analyser les potentielles mobilisations. Le dernier schéma (Figure 7) permet la synthèse de tous les éléments envisagés dans cet article.

Figure 7. Schéma de synthèse de l’article (crédits : Léopold Barbier, 2023)

NOTES

551Pierre Le Bougeois (1879-1971) est architecte et laisse une trace majeure dans le paysage de Nancy : Grands Moulins, ancien siège du journal Est Républicain, Palais de la bière… il s’inscrit dans le style Art Déco. Il est sélectionné pour la reconstruction de Longwy (ville au Nord de la Lorraine) après la Première Guerre Mondiale et propose par exemple le bâtiment monumental des grands bureaux des Aciéries de Longwy.

562Jacques André (1904-1985) et Michel André (1905-1975) sont deux frères architectes. Ils s’inscrivent dans une lignée d’architecte : Émile (1871-1933), le père et Charles (1841-1928), le grand-père, ont exercé cette activité (tout comme certains de leurs enfants et petits-enfants). Ils s’impliquent grandement dans la reconstruction d’après Seconde Guerre Mondiale en Lorraine. À Nancy, ils laissent de nombreux héritages dont le Musée-Aquarium, classé entièrement en qualité de Monument Historique.

Bibliographie

57Álvarez Mora, A. (2013). Le concept de patrimoine bâti, alibi. Des modèles urbains soumis à la rente foncière en Europe. Espaces et Sociétés, 152-153(1-2), 19-33.

58Barbier, L. (2023). Héritages industriels et patrimonialisation : Nancy à l’ombre de la place Stanislas ?. Territoire en Mouvement, 56. DOI : 10.4000/tem.9299

59Bauer, C. (2015). L’agence André au temps de Jacques et Michel (1929-1973) : architecture, réseaux et filiations, Paris, Paris 1, 682 p.

60Bertrand, C., Bertrand G. (2002). Une géographie traversière, l’environnement à travers territoires et temporalités. Arguments, Paris, 382 p.

61Bertrand, V. (2018). Se déplacer en 2030. Le cas du Sillon Lorrain. Société de Géographie, 1570(2), 33-37.

62Brunet, R. (dir) & Dolfus, O. (1990). Mondes nouveaux – Géographie universelle, Hachette/Reclus. Paris. 551 p.

63Cheffer, S. (2022a). L’usine des Grands Moulins devra se trouver une nouvelle vocation. Est Républicain, 9 mars 2022.

64Cheffer, S. (2022b). L’usine des Grands Moulins fermera définitivement avant l’été. Est Républicain, 1er février 2022.

65Chevalier, D. (2017). Géographie du souvenir : ancrages spatiaux des mémoires de la Shoah. L’Harmattan, Paris, Géographie et culture, 244 p.

66Claval, P. (2012). Chapitre 12 – Le paysage. In Claval P. (dir.), Géographie culturelle. Une nouvelle approche des sociétés et des milieux. Armand Colin. Paris, pp. 214-227.

67Daviet, S. (2006). L’évolution du concept de reconversion : de la substitution des activités au redéveloppement des territoires. In Daumalin X., Daviet S. et Mioche P. (dir.), Territoires européens du charbon, des origines aux reconversions, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, pp. 243-255.

68Del Biondo, L. (2014). Les stratégies de recomposition urbaine soutenable des anciens territoires industrialo-urbains : étude du territoire franco-luxembourgeois de la haute vallée de l’Alzette et apports d’exemples européens. Thèse, Nancy, Université de Lorraine, inédit, 425 p.

69Donze, J. (2001). L’Argentière-la-Bessée, de la reconversion au redéveloppement. Hommes et Terres du Nord, 1, 39-45.

70Edelblutte, S. (2003). Géohistoire des paysages d’une vallée vosgienne. Revue Géographique de l’Est, 43. DOI : 10.4000/rge.2360

71Edelblutte, S. (2006). Renouvellement urbain et quartiers industriels anciens : l’exemple du quartier Rives de Meurthe/Meurthe-Canal dans l’agglomération de Nancy. Revue Géographique de l’Est, 46. DOI : 10.4000/rge.1455

72Edelblutte, S. (2014). Reconversion industrielle ou redéveloppement territorial ? L’exemple de Thaon-les-Vosges, ancienne ville-usine textile lorraine. Géoconfluences, en ligne : https://urlz.fr/og8H

73Edelblutte, S. (2020). Ville-usine, ville industrielle, ville d’entreprise… Introduction à des approaches croisées du fait industrial-urbain. Revue Géographique de l’Est, 58. DOI : 10.4000/rge.9332

74Fottorino, E. (1996). Aventures industrielles, Stock. 391 p.

75Gasnier, M. (2019). Réflexion épistémologique sur le patrimoine industriel : de la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité. Revue d’histoire des sciences, 72(2), 309-347.

76Grataloup, C. (2005). Géographie historique et analyse spatiale de l’ignorance à la fertilisation croisée. In Boulanger P., Trochet J.-R. (dir.), Où en est la géographie historique ? Entre économie et culture, L’Harmattan, Paris, pp. 33-41.

77Grossetti, M., Beslay, C., Daynac, M., Guillaume, R., Salles, D. & Tautelle, F. (1998). La construction des politiques locales. Reconversions industrielles et systèmes locaux d’action publique, L’Harmattan, Paris, 224 p.

78Héritier, S. (2013). Le patrimoine comme chronogenèse. Réflexions sur l’espace et le temps. Annales de Géographie, 689(1), 3-23.

79Humbert, A. (1984). Géographie rurale et milieu rural. Cahiers de Fontenay, 35, 23-30.

80Husson, J.-P. (2016). La Lorraine des Lumières : voyages dans les temporalités, les paysages, les territoires…. Editions Vent d’Est. Strasbourg, 308 p. DOI : 10.3917/ag.689.0003

81Lyon-Caen, J. (2018). Voir le passé dans les ruines romantiques : une histoire politique et littéraire. Sociétés & Représentations, 1(45), 233-260.

82Mathis, D., Hecker, A., Husson, J.-P. & Bensaadi, K. (2019). De la défiance à la réconciliation : itinéraires des constructions urbaines et rivulaires des villes du Sillon Lorrain (Nancy, Metz, Thionville). Projets de Paysage, 20. DOI : 10.4000/paysage.739

83Mehl, V. (dir.), Péaud, L. (dir) et al. (2019). Paysages sensoriels – approches pluridisciplinaires. Presses Universitaires de Rennes, 264 p.

84Mérenne-Schoumaker, B. (1983). Exurbanisation ou réintégration urbaine des industries et du tertiaire lourd ? Comparaison et perspective. Bulletin de la Société géographique de Liège, 19, 53-61.

85Ministère de la Culture (2016). Label Architecture Contemporaine Remarquable. Préfet de la Région Grand Est, 197 p.

86Montacié, J. & Moulin, F. (2011). Nos écoles de Nancy – une histoire de l’éducation en Lorraine du Moyen-Âge à nos jours. Éditions Renaudot, 251 p.

87Mortelette, C. (2019). Reconversion d’anciens sites miniers en lieux culturels : enjeux territoriaux et appropriation dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Thèse, Arras, Université d’Artois, inédit, 615 p.

88Okada, M. (2017). Lime & Cement Industrial Cities (Kouto) in Japan – Limestones generate Technoscape. Sogensha Publishing, 264 p.

89Poplavsky, A. (2016). Nancy : la fin des Grands Moulins ? Est Républicain, 16 avril 2016.

90Salles, S. (2011). Contraintes environnementales et opportunités paysagères : Nancy « Rives de Meurthe ». Espaces et Sociétés, 146(3), 53-69.

91Tabeaud, M. (2019). La mémoire des lieux : un devoir d’histoire géographique. Géographie et cultures, 109, 175-178.

92Vergnolle Mainar, C. & Sourp, R. (2006). La difficile prise en charge de l’interface nature-société dans la géographie scolaire française : l’échec de l’introduction du concept de géosystème. L’information géographique, 70(3), 6-32.

Pour citer cet article

A propos de : Léopold BARBIER

Université de Lorraine, Laboratoire LOTERR

Université de Mons, Faculté d’Architecture et d’Urbanisme

leopold.barbier@univ-lorraine.fr